Wir müssen leider draußen bleiben

28:42 Minuten

Mit einem deutschen Pass geht es visafrei in 170 Länder. Mit einem kongolesischen in 52. Ist das fair? Zumal die deutschen Behörden bei Visaanträgen aus dem globalen Süden nicht gerade großzügig sind - und das Verfahren einem Hürdenlauf gleicht.

"Mein Name ist Merabu Birakwashekwa, ich bin geboren und aufgewachsen in Tansania, in der nordwestlichen Ecke von Tansania. Bin 26 Jahre alt und arbeite in der Pressestelle der Diözese der evangelisch-lutherischen Kirche von Karagwe."

Für das Interview kam die studierte Journalistin in einen lokalen Radiosender, in dem sie früher als Moderatorin gearbeitet hat. In einem weißgestrichenen Raum sitzt sie vor dem Computer, die Internetverbindung knackt immer wieder. 2018 bewarb sich Merabu Birakwashekwa auf einen Platz im Freiwilligenprogramm "weltwärts".

Gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit reisen mit "weltwärts" jährlich über 3000 junge Menschen aus Deutschland ins Ausland. Rund 650 Freiwillige aus Osteuropa, Asien, Afrika oder Lateinamerika kommen für einen Freiwilligendienst hierher.

"Ich wurde als Freiwillige ausgewählt. Also habe ich das Visum, das ich brauche, in Daressalam beantragt", sagt Merabu.

"Es ist ein bisschen weit von meinem Wohnort, zwei bis drei Tage brauche ich dorthin. Ich habe das Visum beantragt, ein nationales Visum, weil ich ein Jahr bleiben sollte."

Viermal in die 1400 Kilometer entfernte Botschaft

Merabu sollte ein Jahr in einem Kulturzentrum im hessischen Spangenberg arbeiten, ihren Vertrag hatte sie bereits unterschrieben. Für das Visum muss sie zu einem Gespräch in die deutsche Botschaft nach Daressalam kommen, der größten Stadt Tansanias. Der Aufwand ist groß, denn von ihrem Wohnort im Nordwesten des Landes sind es über 1400 Kilometer nach Daressalam.

"Nach dem Interview sagten sie mir, dass ich nach Hause fahren und auf die Zustimmung oder Ablehnung warten soll. Nachdem ich eineinhalb Monate gewartet hatte, bekam ich von der Botschaft eine E-Mail mit einigen Fragen. Eine Woche später sagten sie mir, ich solle nochmals nach Daressalam kommen, damit ich ein zweites Mal interviewt werden kann. Dann sagten sie wieder, geh heim und warte, ob sie dich annehmen oder ablehnen."

Viermal verlangt die Botschaft, dass Merabu nach Daressalam kommt. Beim letzten Mal beschließt sie, dort auf die Entscheidung über ihr Visum zu warten. Drei Wochen wohnt sie im Hotel.

So wie Merabu aus Tansania müssen sich Menschen aus Europa fast nie für ein Visum einsetzen.

"Für uns sind global die Mobilitätschwellen ganz stark abgesenkt worden in den letzten 50 Jahren", sagt Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort forscht er zu globaler Ungleichheit und Mobilität.

"Und wenn wir mal irgendwo ein Visum beantragen müssen, um irgendwo hinzukommen, nach Kambodscha oder Algerien, regen wir uns unglaublich stark auf, weil der Aufwand eben sehr, sehr groß ist. Man muss in eine andere Stadt fahren, erst mal die Botschaft ausfindig machen, wochenlang warten, seinen Pass dort abgeben. Aber man darf nie vergessen, dass für drei Viertel der Weltbevölkerung es eben gelebte Selbstverständlichkeit ist."

"Wie beweisen Sie, dass Sie wieder ausreisen werden?"

Motivationsschreiben, Gehaltsauszüge, Studienbescheinigungen, Arbeitsverträge und Verpflichtungserklärungen: Um ein Visum zu bekommen, entblättern Antragstellende in Botschaften ihr Leben. Alles soll der Klärung dreier Fragen dienen: Warum möchten Sie reisen? Wie finanzieren Sie Ihre Reise? Und wie beweisen Sie, dass Sie nach Auslaufen der Aufenthaltserlaubnis wieder ausreisen werden?

"Oh mein Gott, ich fühlte mich so schlecht", erinnert sich Merabu. "Jemand fragt dich, warum sind Sie hergekommen? Haben Sie eine E-Mail von uns bekommen? Oder wollen Sie nur kommen, um hier herumzusitzen und unsere Umgebung zu genießen? Und so weiter… Das ist sehr unhöflich."

Nach vier Interviews und mehreren Monaten Wartezeit lehnt die deutsche Botschaft Merabus Visumantrag ab. Für den Freiwilligendienst darf sie nicht nach Deutschland kommen.

"Sie sagten mir, dass sie nicht wissen, woher das Geld meiner Familie kommt. Und sie sagten mir auch, dass das, was ich bisher gemacht habe, nicht mit dem zusammenpasst, was ich in Deutschland machen wollte. Eine Journalistin könne nicht in einem Kinderprojekt arbeiten, sagten sie mir."

2,4 Millionen Visumanträge haben deutsche Botschaften nach Angabe der Bundesregierung im Jahr 2018 rund um die Welt bearbeitet, ein Zehntel davon lehnten sie ab. Doch während diese Zahl überschaubar klingt, unterscheiden sich die Quoten je nach Land stark. So bekam in Guinea nur die Hälfte der Antragstellenden ein Visum. Und auch in europäischen Ländern wie Albanien oder dem Kosovo haben die Botschaften 20 Prozent der Anträge zurückgewiesen.

In ihre Arbeit lassen sich die Botschaften ungern hineinsehen. Interviews zur Visapolitik lehnt das Auswärtige Amt prinzipiell ab. Möglich sind nur schriftliche Antworten. Schließlich erklärt sich Bernd Fischer, ein pensionierter Diplomat, zu einem Gespräch bereit.

"Wenn jemand Lust hat, nach Deutschland zu reisen, freuen wir uns", umschreibt er die grundsätzliche Einstellung der Auslandsvertretungen. Sorgfalt sei trotzdem geboten:

"Leute wollen in unser Land kommen. Und unsere Beamtinnen, Beamten, Angestellte versuchen sicherzustellen, dass die, die kommen, entsprechend dem kommen, was sie vorgeben und was wir auch brauchen."

Mit den Reisemöglichkeiten wächst auch das Kontrollbedürfnis

An ihren Grenzen sortieren Staaten aus. Nur wer keine Gefahr und gerade in wohlhabenden Staaten keine wirtschaftliche Belastung darstellt, erhält Zutritt. Mobilität über Grenzen zu kontrollieren, ist dabei keineswegs neu, sagt der Soziologe Steffen Mau.

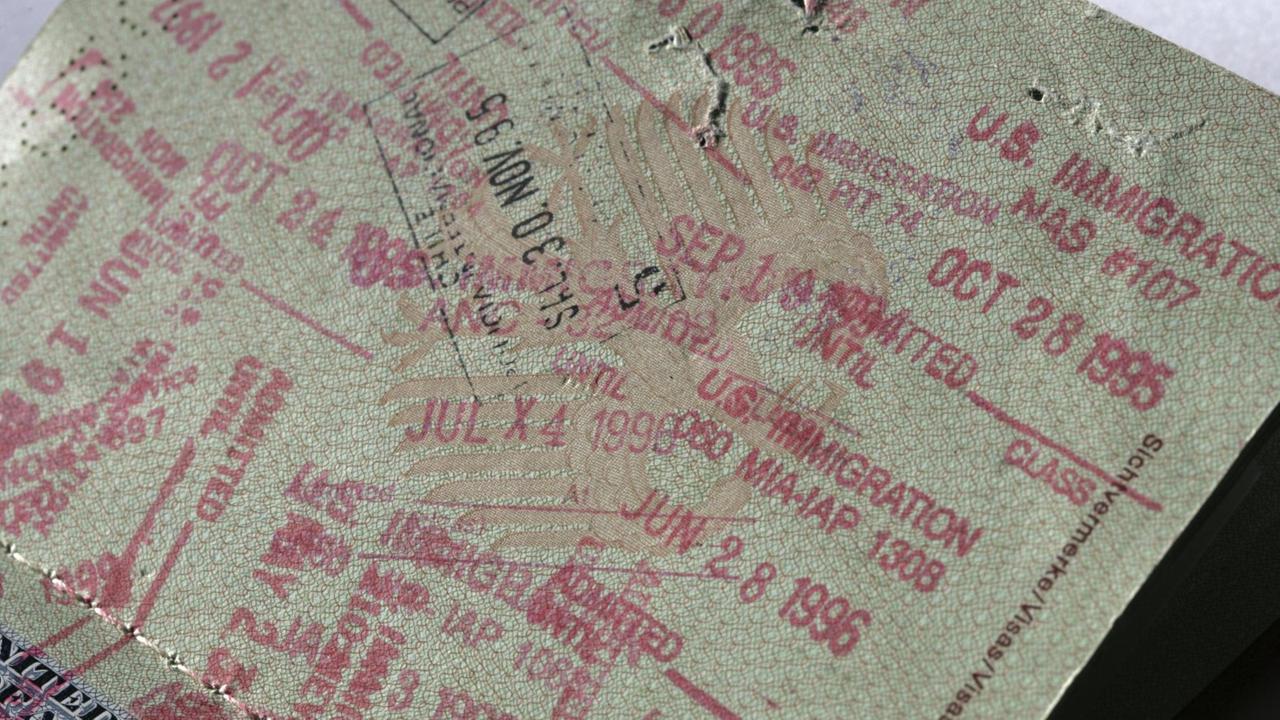

"Es gab früher auch schon immer Formen der Lizensierung von Mobilität, wenn man das so sagen möchte. Zum Beispiel den Geleitbrief. Der hat einem natürlich Zugang zu Territorium oder Fürstentümern geöffnet. Der hat einem natürlich auch Schutz und Sicherheit gewährt, wenn man im Auftrag der Krone oder eines Fürsten gereist ist. Also solche Formen, sozusagen der Beurkundung von Mobilitätsrechten, die gab's natürlich schon immer."

Ab dem 18. Jahrhundert setzt sich in Europa das Ideal des Nationalstaats durch, Volk und Territorium verschmelzen zu einer Einheit. Wie Container umschließen die Staatsgrenzen jetzt die Bevölkerung. Grenzüberschreitungen unterlaufen dieses Konzept. Mit steigenden Reisemöglichkeiten wächst daher das Bedürfnis nach Kontrolle.

"Nach dem Ersten Weltkrieg im Prinzip dann die Entstehung eines institutionalisierten Pass- und Visaregimes. Das dann auch die Mehrzahl der Länder betrifft, die sagen, wir wollen keine Bewegung über Grenzen hinweg, die wir nicht staatlich kontrollieren können. Und dann ist im Prinzip ein System der geschlossenen Nationalstaaten entstanden, das es vorher nur auf dem Papier gab, aber in der Realität immer wieder unterlaufen wurde."

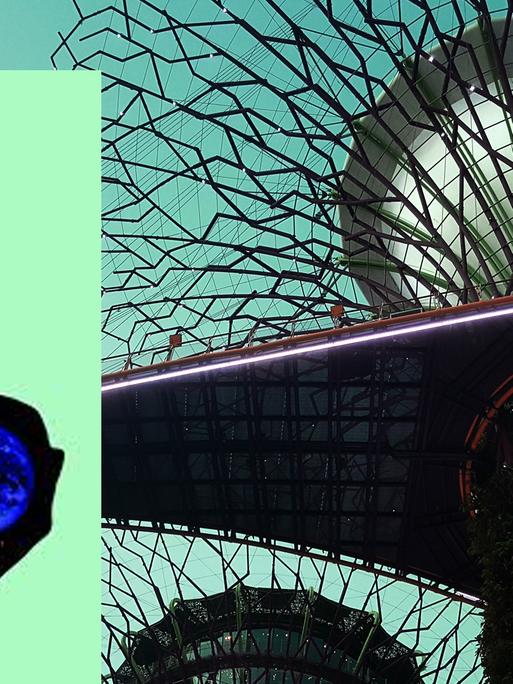

Von den USA ausgehend wurde die Visumpflicht zum weltweiten Modell.© picture alliance/imageBROKER / Jochen Tack

Mit dem Ausbau der Kommunikationstechnologie und einer immer leistungsfähigeren Verwaltung verfügen im 20. Jahrhundert einige Staaten erstmals über die Mittel, eine umfangreiche Grenzkontrolle umsetzen zu können. Das Visum wird zur Voraussetzung für die Einreise.

"In den USA ist in den zwanziger, dreißiger Jahren entwickelt worden, dass man eigentlich eine generelle Visumpflicht eingeführt hat. Und dann haben viele europäische Länder das imitiert. Wenn man das machen möchte, braucht man auch administrative Kapazitäten. Das heißt, viele kleine Länder konnten das auch gar nicht so ohne Weiteres machen, weil die eben auch nicht in 150 oder 180 Ländern Botschaften unterhalten können. Das heißt, es ist von großen und starken Ländern erstmal ausgegangen. Aber dann haben letzten Endes viele europäische Länder nachgezogen und dann ist es eigentlich ein weltweites Modell geworden."

Einreisebeschränkungen abbauen als diplomatisches Ziel

Heute ist die Reisefreiheit heterogen verteilt. Der deutsche Reisepass erlaubte vor den Grenzschließungen wegen des Coronavirus die visafreie Einreise in 170 Länder. Wer mit einem Pass aus Nepal oder dem Kongo unterwegs ist, darf nur 52 Länder visafrei bereisen – und die europäischen Staaten gehören in der Regel nicht dazu.

"Man kann eben sehen, dass die OECD-Länder eben die Spitzenländer sind. Die sind offen füreinander, also da gibt es eine Art von Wechselseitigkeit. Das ist alles symmetrisch, im Schengenraum ja sowieso, aber auch darüber hinaus."

Einreisebeschränkungen abzubauen sieht auch der frühere Diplomat Bernd Fischer als Ziel deutscher Außenpolitik:

"Man kann einem Land ein Signal geben, dass in dem Land die wirtschaftlichen, politischen, sozialen Bedingungen sich deutlich verändert haben. Und dass aus dem Grund man überlegt, eine Visapflicht abzuschaffen, reziprok wieder. Das ist eine Möglichkeit, um Beziehungen zu vertiefen. Also, es gehört zu den angenehmen Elementen einer Diplomatie, wenn man sieht, wieder ein Visaverfahren abgeschafft, wieder eins abgeschafft."

Reziproke Beziehungen sind der goldene Grundsatz der Diplomatie – wie du mir, so ich dir. Doch bei der Reisefreiheit gelte dieser keineswegs, sagt Steffen Mau.

"Sehr starke Länder wie zum Beispiel Russland, die erhalten dann auch weiterhin die Visumpflicht für viele Europäer eben aufrecht, weil sie für russische Bürger eben nicht abgeschafft wird. Und viele andere afrikanische Länder, die jetzt auch auf zum Beispiel Tourismus angewiesen sind oder im globalen Machtgefälle nicht so stark sind, die öffnen sich. Aber sind eben nicht in der Lage, gleichermaßen für ihre Bürger dieselben Rechte geltend zu machen oder anzubieten."

Visavergabe als politisches Machtspiel

Wer wie leicht wohin reist, ist das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse. Hat ein Staat etwas zu bieten, kann er Forderungen stellen. So vereinbarten Brasilien und die EU 2012 die visafreie Einreise. Als Anreiz setzte Brasilien damals die Fußball-WM der Männer und die Olympischen Spiele ein.

"Das sind halt Machtspielchen, die da gespielt werden. Das heißt, Visavergabe und Reisefreiheit sind Verhandlungsmasse im politischen Prozess. Und da sagen wir als Organisation ganz klar, dass Visavergabe und Reisefreiheit keine Verhandlungsmasse sein dürfen."

Aaron Scheid ist Mitgründer des Vereins "VisaWie – gegen diskriminierende Visaverfahren". Mit Kampagnenarbeit macht der Verein auf die ungleich verteilten Reisemöglichkeiten aufmerksam. Dazu gehört auch, Visaverfahren transparent zu machen und aufzuzeigen, was Botschaften den Antragstellenden abverlangen. Ein Erfolg von "VisaWie" und anderen Organisationen war die Veröffentlichung des Visumhandbuchs. Erst vor vier Jahren machte das Auswärtige Amt schließlich diesen Leitfaden der Botschaften zugänglich.

"Das war ja auch ein langer Kampf. Dieses Visahandbuch, das den deutschen Botschaften vorliegt, worin verschiedene Verwaltungsvorschriften geregelt sind, also zum Beispiel auch festgehalten wird, wann wird ein Antragstellender abgelehnt und welche Kriterien muss diese Person erfüllen, welche Unterlagen müssen vorgelegt werden? Das muss ja irgendwo festgehalten sein. Und dieses Visahandbuch war lange unter Verschluss. Wo man sich fragt, warum gibt es ein Dokument, das den Botschaften vorliegt, aber wo die Öffentlichkeit keine Einsicht hat. Auf Druck vieler zivilgesellschaftlicher Akteure wurde es dann veröffentlicht, aber auch in geschwärzter Fassung."

Von Akteneinsicht bis Verpflichtungserklärung – auf über 500 Seiten fasst das Handbuch die Regeln für die Vergabe eines nationalen Visums zusammen. Das nationale Visum beantragen Menschen, die sich länger als 90 Tage in Deutschland aufhalten möchten. Alle anderen benötigen ein Schengenvisum. Dieses erlaubt den Aufenthalt im europäischen Schengenraum und wird von den 26 Mitgliedsstaaten nach einheitlichen Regeln vergeben. Transparenzprobleme sieht der pensionierte Diplomat Bernd Fischer grundsätzlich nicht:

"Das ist ein sehr transparentes Verfahren. Schauen Sie sich das mal im Internet an. Also ich finde, da bleibt kaum eine Frage offen. Denn die Kriterien sind ja eigentlich auch vor Ort bekannt. Wer den Kriterienkatalog erfüllt, der hat ganz große Chance, dass er es kriegt."

Die deutsche Freundin besuchen - unmöglich

"Die Botschaft kann nicht A sagen und morgen ist A dann falsch. Alles, was ich vorlegen sollte, habe ich vorgelegt. Sie haben mir sogar gesagt, dass ich das Visum in zwei Wochen bekommen werde, und dann haben sie es am Ende abgelehnt."

So leicht, wie Bernd Fischer es beschreibt, war es für Irénée Fredder nicht, ein Visum zu bekommen. Ähnlich wie bei Merabu gleicht auch Irénées Auseinandersetzung mit der deutschen Botschaft einer Odyssee. 2012 lernte der 27-Jährige seine heutige Frau bei sich zu Hause in Porto Novo in Benin kennen. Ein Jahr arbeitet die Deutsche dort in einem Projekt. Heute wohnen die beiden in Baden-Württemberg, nahe an der französischen und Schweizer Grenze. Ihr gemeinsamer Sohn ist ein Jahr alt, krabbelt zwischen den Tischbeinen hindurch.

"Das Schlimmste für mich war das zweite Mal, als ich ein Visum beantragt habe. Seltsam, unfassbar! Alles war sorgfältig organisiert, denn wir hatten ja schon die Erfahrung vom Praktikum gemacht, das nicht funktioniert hat."

Von Porto Novo in Benin nach Deutschland: dieser Weg blieb Irénée jahrelang versperrt - trotz seiner deutschen Frau.© imago / Roberharding / Jenny Pate

Irénée will das Land seiner Freundin kennenlernen, erfahren, wie es hier aussieht, mit ihr Zeit verbringen, Deutsch lernen. Das Visum für ein Praktikum lehnt die Botschaft ab, dann organisieren die beiden einen Freiwilligendienst mit der Caritas.

"Zuerst haben wir ein Gespräch über Skype mit der Caritas geführt. Denn ich war in Benin und konnte für das Gespräch mit der Organisation nicht hierherkommen, ohne ein Visum zu haben. Also sagten wir, ok, das Beste ist, es über Skype zu machen. Meine Frau war in Benin. Genauso wie ein Freund. Er war in Benin, er ist Deutscher. Um mich herum saßen also zwei Deutsche, die von der Caritas akzeptiert worden waren. Für den Fall, dass ich eine Frage nicht verstehe, sind sie da, um mir zu helfen."

Als Afrikaner unter Generalverdacht?

Nach dem Skype-Gespräch stimmt die Caritas zu, Irénée soll für ein Jahr nach Deutschland kommen. Nach dem ersten Gespräch für das Visum in der deutschen Botschaft muss er ein zweites Mal nach Cotonou, dem Hauptort in Benin, fahren. Über den Mitarbeiter, der ihn dort befragt, schüttelt Irénée heute noch den Kopf.

"Er hat so angefangen: Wer hat das Gespräch für Sie geführt? Ich habe gesagt, was ist das für eine blöde Frage, ich war es, der das Interview gemacht hat. Niemand hat das an meiner Stelle gemacht, ich habe das Interview über Skype geführt. Er könne jetzt in diesem Moment über Skype die Caritas anrufen. Und dann werden sie mich sehen, um zu fragen, ob ich es war oder nicht. Ich habe das Interview gemacht. Ich bin bereit überall hinzugehen und das tausend Mal zu sagen."

Daraufhin schickte Irénées Einsatzstelle der Botschaft eine Bestätigung, dass die Sprachkenntnisse ausreichend seien. Und der Konsul der Botschaft in Cotonou in Benin antwortete: "Das Visum habe ich bereits erteilt. Trotzdem vielen Dank für die Unterlagen."

Doch statt seines Visums erhielt Irénée fünf Tage vor dem geplanten Abflug ein Schreiben:

"Die Botschaft in Cotonou bedauert Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihrem Antrag auf Erteilung eines Visums auf Grundlage der geltenden ausländerrechtlichen Bestimmungen nicht entsprochen werden kann. Sie haben nachweislich bei dem Vorstellungsgespräch mit der Zentralstelle Caritas, welches per Internet-Skype geführt wurde, bessere Deutschkenntnisse vorgetäuscht, als Sie tatsächlich hatten und sich damit den Freiwilligendienstplatz erschlichen. Daher besteht erheblicher Zweifel an dem Reisezweck nach Deutschland und Ihrer Rückkehrbereitschaft in den Benin."

Wie diese Ablehnung zustande kam, fragt sich Irénée bis heute.

Wie beweist man Rückkehrwilligkeit?

"Das ist eben eine Sache, die wir auch immer wieder kritisieren, dass die Botschaften den Antragstellenden etwas vorwerfen dürfen, also fehlende Rückkehrbereitschaft oder 'wir glauben nicht an den Studienerfolg' oder fehlende familiäre Verwurzelung, das sind so die Argumentationsketten. Und die Antragstellenden aber eigentlich keine Möglichkeit haben, das zu widerlegen", sagt Aaron Scheid.

"Denn wie möchte man widerlegen, dass man das Studium doch bestreiten kann? Wie will man widerlegen, dass man doch rückkehrbereit ist? Wie will man widerlegen, dass man auch eine familiäre Verwurzelung im Heimatland hat? Und das ist genau dieses Machtverhältnis, das sich widerspiegelt, dass sich Botschaften rausnehmen, den Menschen etwas vorzuwerfen, was sie nicht widerlegen können."

Der Interpretationsspielraum, den Botschaften an jeden Visumantrag anlegen dürfen, ist Aaron Scheid zu groß. Das Auswärtige Amt schreibt dazu:

"Die erforderlichen Dokumente richten sich nach den Umständen im jeweiligen Einzelfall, eine pauschale Aussage hierzu ist nicht möglich."

Statt eindeutiger Kriterien zieht das Auswärtige Amt Indizien heran. Familiäre Bindungen wie Kinder oder ein Ehepartner, ein regelmäßiges und möglichst hohes Einkommen oder Immobilienbesitz erhöhen in den Augen der Behörden die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen wieder ausreisen werden. Doch all das sind Dinge, die gerade junge Menschen selten vorweisen können.

Ist die Entscheidung dann einmal gefallen, ist es schwer möglich, dagegen vorzugehen. Zwar kann man vor dem Verwaltungsgericht in Berlin klagen, doch aus dem Ausland einen Prozess zu organisieren, ist aufwendig und teuer – und daher nur für wenige eine Option. Eine zweite Möglichkeit ist die so genannte Remonstration, erklärt Aaron Scheid:

"Die Antragstellenden können dann zwar in Remonstration gehen. Also sie können dieses Verfahren verwaltungstechnisch hinterfragen, können da nochmal reingehen. Das müssen Sie innerhalb von vier Wochen beantragen. Und dann wird das Verfahren noch einmal geprüft, aber eben von der gleichen Behörde. Dass das dann eine andere Entscheidung geben wird, passiert in der Regel nicht, weil es die gleiche Behörde ist, die prüft. Das sind die gleichen Mitarbeiter, die prüfen."

Der Januskopf der Globalisierung

Es sind zwei Welten, in denen sich westliche Reisende und Reisende aus Tansania, Benin, Bangladesch oder dem Kosovo bewegen. Merabu frustriert diese Ungleichbehandlung:

"Wir haben viele Deutsche hier, sie arbeiten, machen Freiwilligendienste, verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern Europas. Ich frage mich, warum lehnen sie uns ab, uns Afrikaner."

"Die Hürden für Mobilität sind sehr, sehr hoch und sie sind letzten Endes gefangen an ihrem Platz", sagt der Soziologe Steffen Mau. "Und das eben unter Bedingungen von Globalisierung, wo sie alle anderen sehen, die zu Reisenden werden, die hochmobil sind, die mit Leichtigkeit Grenzen überschreiten können. Ja, was heißt Globalisierung? Globalisierung hat eigentlich ein janusköpfiges Gesicht. Es heißt eben Mobilität und Immobilität zugleich."

In den letzten 100 Jahren ist die Welt extrem zusammengewachsen – Waren werden rund um den Globus transportiert, das Internet erreicht so gut wie jeden Winkel, und Menschen überqueren heute bis zu 80-mal öfter Staatsgrenzen als noch vor 50 Jahren, schätzt der Soziologe. Im Zuge dieser Entwicklung nutzten westliche Länder die Erzählung von Freiheit und Mobilität auch, um sich gegen undemokratische, autoritäre Staaten zu behaupten. Mobilität und offene Grenzen wurden zu einem Wert an sich, den europäische Staaten zumindest so lange vertraten, bis Menschen die Grenzen tatsächlich passieren wollten.

"Die These, die wir immer so vertreten, ist die einer globalen Mobility Divide, wie wir das nennen, also eine globale Mobilitätspaltung. Das mag in einer vormobilen Zeit nicht so wichtig gewesen sein. Aber in einer Zeit, wo Mobilität eben auch ein hohes normatives Gut ist und von vielen Leuten in gewisser Weise attraktiv gehalten wird, sieht die Situation eben anders aus."

Gerade für Afrikaner ein Nadelöhr

Mit den ungleichen Auswirkungen der Globalisierung ist auch Carolin Janz konfrontiert. Sie ist Programmdirektorin des Master-Studiengangs "Global Studies" an der Universität Freiburg. Die Studierenden kommen aus der ganzen Welt, ihren Master machen sie an drei Universitäten auf drei verschiedenen Kontinenten – gelebte Globalisierung.

"Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass die Studierenden sich mit Perspektiven auf Globalisierung auseinandersetzen, und zwar aus den Perspektiven des globalen Nordens und des globalen Südens", sagt Janz.

Die unterschiedlichen Perspektiven lernen sie bereits vor Semesterbeginn kennen – das Visumverfahren ist ein Nadelöhr, das für Studierende aus afrikanischen Ländern besonders eng ist. Auch für die Hochschulen bedeutet das Mehraufwand und manchmal bleibt ein Studienplatz sogar leer.

"Was wir tun, ist die Botschaft jeweils zu kontaktieren, das versuchen wir auch mit einem Brief und bitten um die schnellere Bearbeitung des jeweiligen Vorganges. Das ist das gängigste Verfahren, und damit haben wir zum Teil auch wirklich eine Beschleunigung des Visaprozesses erreicht. Aber es sind jetzt keine Kausalzusammenhänge, sondern ich kann beobachten, dass es mal funktioniert und mal nicht."

Etwa ein Drittel der ausländischen Studierenden verpasst den Semesterbeginn, hauptsächlich wegen der langen Visaverfahren.© picture alliance /JOKER / Peter Albaum

Obwohl Deutschland ein international anerkannter Wissenschaftsstandort sein will, stellen Botschaften Hürden auf. Über ein Drittel der internationalen Studierenden kommt erst nach Beginn des Semesters in Deutschland an, wie der Stifterverband der deutschen Wissenschaft in einer Studie im letzten Jahr herausfand. Grund sind vor allem die langen Visaverfahren.

Trotz Kritik von Hochschulen, Nichtregierungsorganisationen und auch aus der Politik verteidigt der pensionierte Diplomat Bernd Fischer die restriktive Haltung der Bundesrepublik:

"Der Hauptgrundsatz ist sicherzustellen, dass niemand einreist, der uns gefährlich werden kann, dass niemand einreist, der unsere Arbeitsstrukturen unnötigerweise durcheinanderbringt."

Unklar, wie viel "Visa-Overstayer" es gibt

Die zweite große Sorge der Botschaft ist, dass Reisende nach Ende ihrer Aufenthaltserlaubnis nicht ausreisen, sondern als undokumentierte Migranten in Deutschland bleiben. Als sogenannte Visa-Overstayer. Steffen Mau:

"Wir wissen nicht ganz genau, wie viel irreguläre Migrantinnen und Migranten es gibt. Das ist letzten Endes Forschung in einem Dunkelfeld, die nicht zu ganz belastbaren Zahlen kommen kann. Aber Schätzungen gehen eben davon aus, dass zwischen 40 und 50 Prozent der Personen, die sich irregulär in einem Land aufhalten, durchaus Visa-Overstayer sein könnten."

In der Migrationsforschung ist jedoch keineswegs belegt, ob durchlässigere Grenzen zu mehr Einwanderung führen. So stieg die Zuwanderung aus osteuropäischen Staaten nach Visaerleichterungen in den 1990er-Jahren kaum an. Und auch bei Projekten der Süd-Nord-Zusammenarbeit ist der Visa-Overstay eine Ausnahme: Knapp 3000 Freiwillige sind in den letzten Jahren mit dem "weltwärts"-Programm für einen Freiwilligendienst nach Deutschland gekommen. Nur vier von ihnen blieben danach unerlaubt in Deutschland, wie die Koordinierungsstelle "Engagement Global" mitteilt. Trotzdem sind Menschen, die wie Merabu ein Visum beantragen, mit grundsätzlichem Misstrauen konfrontiert.

"Wenn du in die deutsche Botschaft kommst, ist die erste Frage, die sie dir stellen: Was wirst du in unserem Land machen? Wann willst du wieder zurück? Es gibt also die Angst, dass alle, die nach Europa gehen, nicht mehr zurückkommen. Das ist es, was sie in ihren Köpfen haben. Aber wir können nicht alle gleich sein. Ja, ich kann nicht behaupten, dass wir keine Leute haben, die sich weigern auszureisen. Aber heißt das, dass niemand zurückkommt? Nein, das ist falsch!"

Was Antragstellende in deutschen Botschaften rund um den Globus erleben, erreicht die Öffentlichkeit in Deutschland kaum. Über Visabestimmungen verhandeln Staaten hinter geschlossenen Türen, fast unbemerkt werden dann neue Anordnungen eingeführt.

Der Soziologe Steffen Mau wünscht sich hier ein demokratischeres Verfahren.

"Das ist in den meisten Ländern keine Angelegenheit des Parlaments. Es gibt auch keine große öffentliche Debatte darüber, welche Länder eigentlich befreit sind und welche nicht befreit sind. Sondern das wird relativ häufig eben durch Innenministerien oder Sonderkommissionen oder nachgelagerte Behörden vorbereitet oder entschieden.

Ist Reisefreiheit ein persönliches Recht jedes Menschen oder ein Extra, das Staaten nach ihren Kriterien gewähren können?"

Reisepass-Quartett: ein Spiel der Pässe

Um die Diskussion über Visabestimmungen anzuregen, hat der Verein "VisaWie" ein Reisepass-Quartett entworfen. Es kommt vor allem in der Bildungsarbeit zum Einsatz.

"Die Beschreibung, die wir häufig bekommen haben von Menschen, die in Botschaften waren, um ihren Antrag zu stellen, waren häufig so absurd, dass wir gesagt haben, eigentlich gleicht das einem Spiel der Pässe, und eigentlich müssen wir daraus ein Spiel machen."

Die Spielenden ziehen Reisepässe verschiedener Nationalitäten. Wer die meisten Länder bereisen darf, die mächtigsten Auslandsvertretungen hat und vor Willkür am besten geschützt ist, gewinnt gegen seine Mitspieler.

"Es ist natürlich höchst zynisch, wie wir das Spiel aufbauen. Aber was wir schon auch sagen ist, das ist zum Teil Realität. Also, es geht jetzt hier nicht darum, sich abzufeiern, weil man jetzt irgendwie einen guten Pass hat, sondern zum Nachdenken anzuregen."

Auch das reale Visa-Spiel in Irénées Leben drehte sich weiter. Seit 2014 hat er drei Mal versucht ein Visum zu bekommen. Praktikum, Besuch, Freiwilligendienst – alles wurde abgelehnt. So beschlossen er und seine Partnerin, sich in Benin einzurichten.

"Ich habe mit meiner Frau Kontakt gehalten, gegenseitig sind wir in Kontakt geblieben. Von Zeit zu Zeit ist sie nach Benin gekommen, um mich zu besuchen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Distanz hat uns nicht besiegt. Denn trotz alldem haben wir versucht, Möglichkeiten zu finden, um weiterzukommen."

Doch dann wurde Irénée Vater. Und als Elternteil eines Kindes mit deutschem Pass erlaubt ihm die Botschaft die Einreise. Seit einem Jahr lebt die kleine Familie jetzt zwischen Rhein und Schwarzwald.