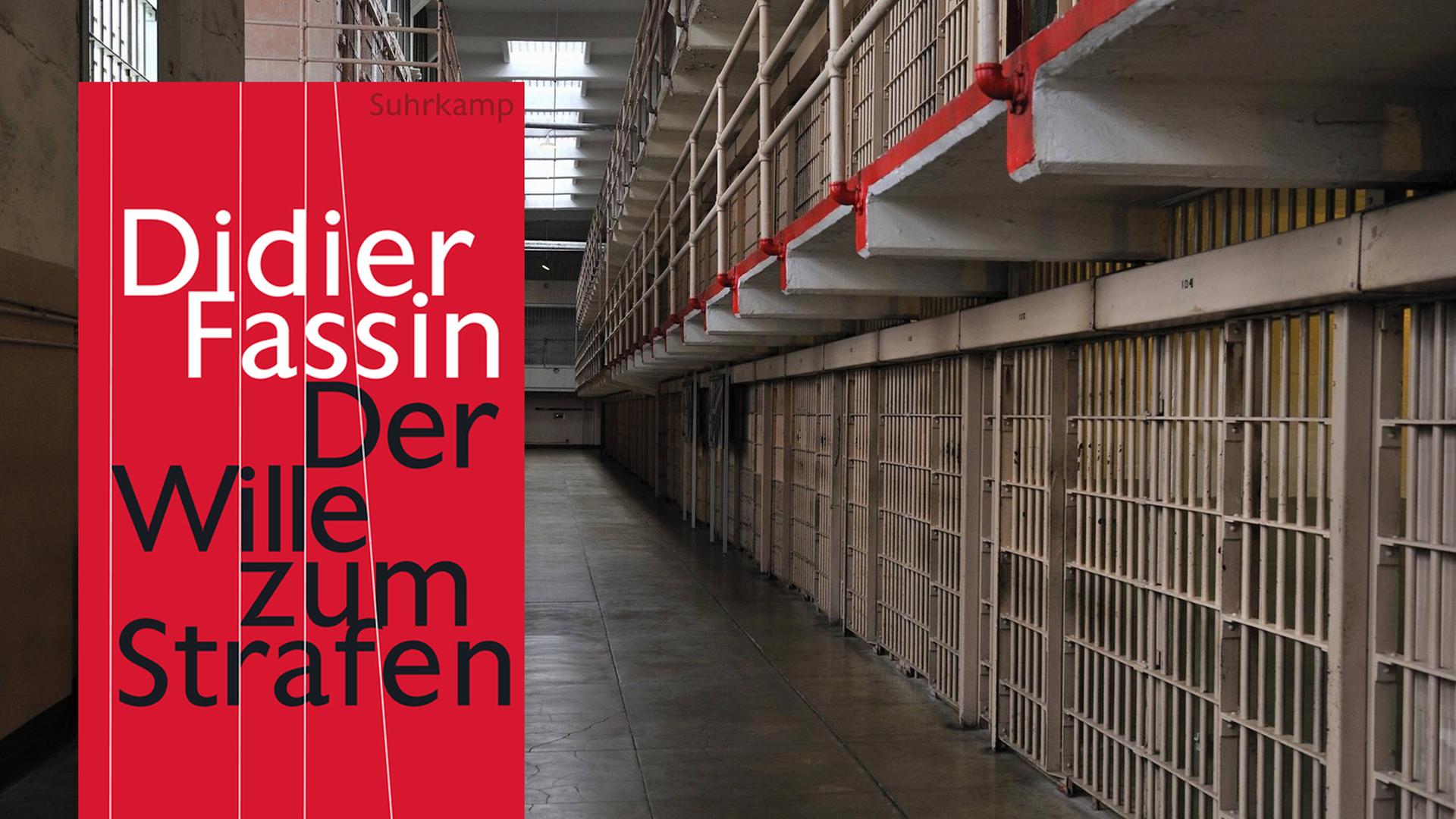

Didier Fassin: "Der Wille zum Strafen"

Aus dem Französischen von Christine Preis

Suhrkamp, Berlin 2018

206 Seiten, 25 Euro

Die dunklen Seiten der Bestrafung

In den letzten Jahren lässt sich eine Verschärfung des Strafrechts und ein Anstieg der Gefangenenzahlen beobachten. In seinem Buch "Der Wille zum Strafen" zeigt Didier Fassin auf, dass im neoliberalen Kapitalismus eine populistische Kriminalpolitik verbreitet ist.

Im "Zeitalter des Strafens" wähnt sich der französische Soziologe Didier Fassin, der für seine Studie der Bestrafung drei Fragen stellt: "Was ist Strafen? Warum strafen wir? Wer wird bestraft?". Dabei geht es um nichts weniger als das Selbstverständnis liberaler Demokratien.

Wenn jemand gegen die Rechtsordnung verstößt, kriminell ist, Verbrechen begeht, wird er in unterschiedlichem Maße – abhängig von der Schwere seiner Schuld – bestraft. Dass dies nur recht und billig sei, ist gesellschaftlicher Konsens. Fassin gibt sich damit nicht zufrieden – und das nicht ohne Grund, denn in Europa und Amerika ist nach seinen Angaben die Zahl der Häftlinge in den vergangenen Jahrzehnten explodiert.

Allein in Frankreich habe sie sich von 1955 bis 2017 mehr als verdreifacht, in den Vereinigten Staaten innerhalb von 40 Jahren verachtfacht, obwohl die Kriminalität insgesamt nicht zunehme, sondern sogar ein Rückgang "der besonders besorgniserregenden Kriminalitätsformen" zu verzeichnen sei, wozu zum Beispiel Tötungsdelikte gehörten.

Paradox des Strafens

Eine deutlich rassistische Tendenz macht der Soziologe in der Praxis des Bestrafens besonders in den Vereinigten Staaten ebenso aus wie eine sozioökonomische Benachteiligung. Je prekärer der soziale Status einer verdächtigen Person ist und je dunkler die Hautfarbe, desto geringer seien ihre Chancen, mit einer geringen oder gar keiner Strafe davonzukommen.

Wie aber ist die stark wachsende Zahl an Häftlingen zu erklären? Fassin beobachtet eine zunehmende Empfindlichkeit gegenüber Gesetzesbrüchen und gleichzeitig eine Fokussierung des politischen Diskurses und Handelns auf Fragen der öffentlichen Sicherheit.

Stark verbreitet sei im neoliberalen Kapitalismus eine populistische Kriminalpolitik. Wird die Praxis des Strafens mit einer "kritischen Anthropologie", wie Fassin seine Methode bezeichnet, in den Blick genommen, offenbart sich ein Paradox im Moment des Strafens selbst:

"Obwohl sie die Gesellschaft vor Verbrechen schützen soll, wirkt die Bestrafung mehr und mehr wie etwas, das sie bedroht."

Die gängige Definition des Strafens hält der Realität nicht stand: Einer Bestrafung müsse ein Verbrechen nicht zwangsläufig vorangegangen sein; ein Verbrechen könne ungestraft bleiben. Fassins Bilanz ist ernüchternd: "Je strenger das Strafrechtssystem ist, desto ungerechter wird es." Und nicht nur das: Strafen nämlich erzeuge Befriedigung und gehorche einem verdrängten Trieb, einer "zeitgemäßen Form von Pornografie" vergleichbar.

Eine überzeugende Analyse

Verharmlost eine solche Kritik aber nicht zu sehr die Realität der Verbrechen? Die erschütternden Fallbeispiele, die Fassin anführt, erzählen eine andere Geschichte, da sie die Willkür dokumentieren, mit der Strafen verhängt werden. Auch wenn seine Studie weitaus weniger das deutsche Strafrechtssystem als jenes in den Vereinigten Staaten und in Frankreich abbildet, könnte sie auch hierzulande anregen, den allzu schnellen Ruf nach Sicherheit und Ordnung zu hinterfragen.

Seine Sozialarbeiter-Perspektive ebenso wie die Foucaultsche Dystopie einer generalüberwachten Gesellschaft, die hier ein wenig anklingen, mögen zuweilen nerven, und doch hat Fassin eine überzeugende Analyse vorgelegt, die eine erschreckende Diskrepanz zwischen gängigen Strafpraktiken und den Wertvorstellungen liberaler Demokratien offenlegt.