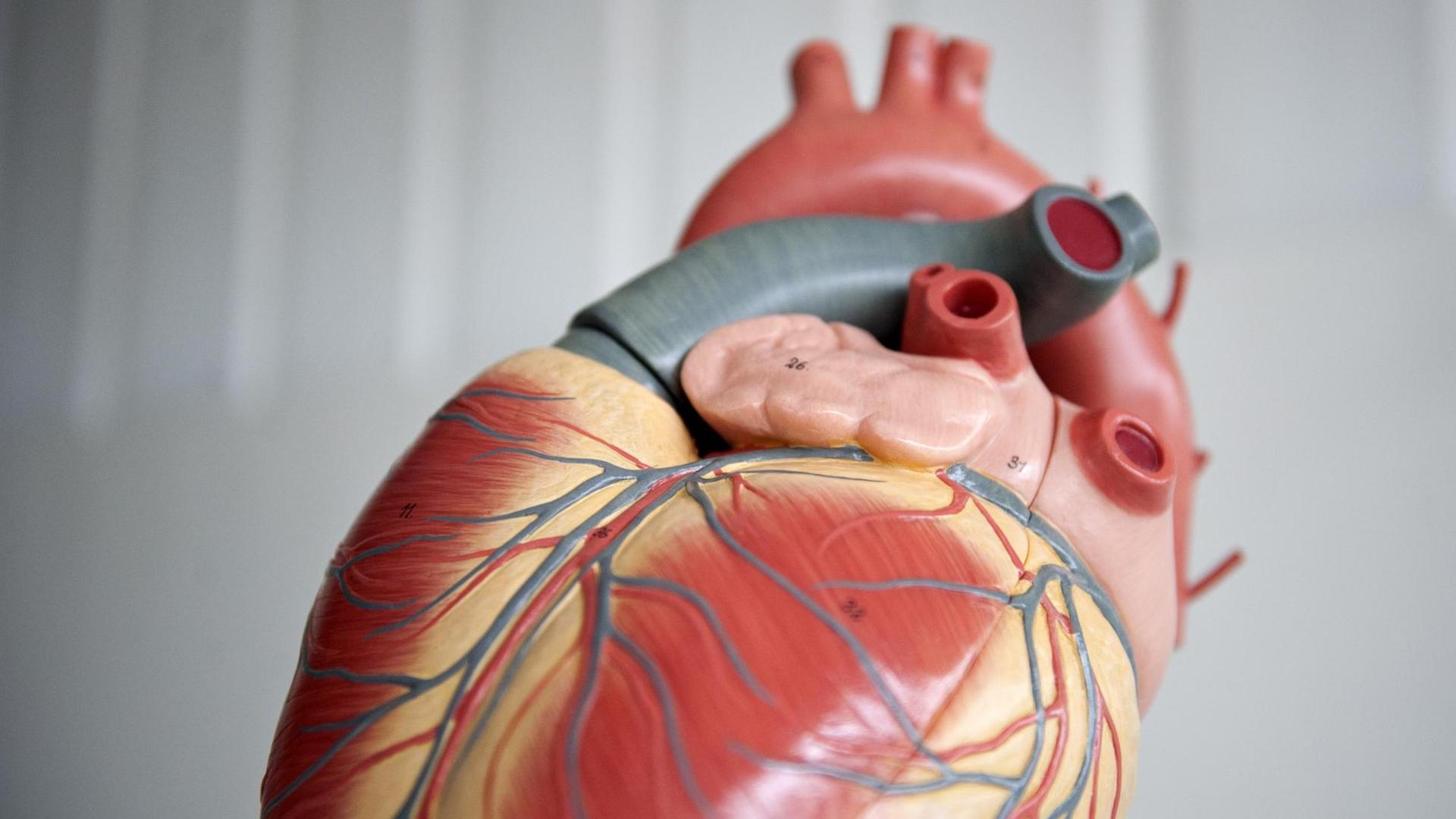

Mein Herz gehört mir

Herz, Leber, Lunge - jährlich warten hunderte Patienten auf ein Spenderorgan, wegen mehrerer Skandale ist die Bereitschaft aber eingebrochen. Viele würden im Krankheitsfall zwar selbst ein Organ haben wollen, nur spenden will kaum jemand. Oft weil das Wissen darüber fehlt.

Das Herz spenden? Die Leber, die Lunge, den Dünndarm, die Hornhaut der Augen? Seit 2012 fragen Krankenkassen ihre Versicherten regelmäßig, ob sie zu einer Organ- oder Gewebespende bereit sind. Nach mehreren großen Skandalen um die Manipulation von Wartelisten brach die Organspendebereitschaft 2013 ein. Im vergangenen Jahr zeigte sie sich erstmals wieder stabil und stieg sogar minimal an. Für eine Organentnahme eignen sich pro Jahr um die zweieinhalb- bis dreitausend Menschen, doch Ärzte transplantieren nur die Organe von etwa 850. Damit bildet Deutschland das Schlusslicht in Europa. Axel Rahmel, medizinischer Leiter der Deutschen Stiftung Organtransplantation.

"Einer der Punkte, der auch psychologisch wohl eine große Rolle spielt, ist, dass Menschen sich mit der Frage des eigenen Todes nur ungern auseinandersetzen – das ist etwas, das man verdrängt."

2014 befragte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung repräsentativ 4.000 Personen. Elf Prozent fürchteten, ihre Organe würden nicht gerecht verteilt. Zehn Prozent hatten Angst, Ärzte würden nicht mehr alles für sie tun, wenn sie als Organspender in Frage kämen.

"In der Wahrheit ist es eigentlich gerade umgekehrt. Man kann nur dann Organspender werden, wenn optimale intensivmedizinische Therapie stattgefunden hat. Eigentlich ist die Behandlung auf Intensivstationen, bei denen es im Einzelfall auch zum irreversiblen Hirnfunktionsausfall kommt, ein Qualitätsmerkmal für eine besonders gute und besonders bemühte Intensivtherapie."

Zwölf Prozent der Befragten hatten ernsthaft Angst, Opfer von Organhandel zu werden – ein furchtbares Thema, aber gewiss nicht in Deutschland. Institutionen, die sich für die Organspende einsetzen, bemängeln solche Wissenslücken. Ihr Credo lautet: Wer sich nur genug auskennt mit der Zuverlässigkeit des Organspendesystems und wer wirklich darüber aufgeklärt ist, was es bedeutet, wenn das Gehirn eines Menschen unumkehrbar mit allen seinen Funktionen ausgefallen ist – der entscheidet sich auch für eine Spende.

2014 befragte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung repräsentativ 4.000 Personen. Elf Prozent fürchteten, ihre Organe würden nicht gerecht verteilt. Zehn Prozent hatten Angst, Ärzte würden nicht mehr alles für sie tun, wenn sie als Organspender in Frage kämen.

"In der Wahrheit ist es eigentlich gerade umgekehrt. Man kann nur dann Organspender werden, wenn optimale intensivmedizinische Therapie stattgefunden hat. Eigentlich ist die Behandlung auf Intensivstationen, bei denen es im Einzelfall auch zum irreversiblen Hirnfunktionsausfall kommt, ein Qualitätsmerkmal für eine besonders gute und besonders bemühte Intensivtherapie."

Zwölf Prozent der Befragten hatten ernsthaft Angst, Opfer von Organhandel zu werden – ein furchtbares Thema, aber gewiss nicht in Deutschland. Institutionen, die sich für die Organspende einsetzen, bemängeln solche Wissenslücken. Ihr Credo lautet: Wer sich nur genug auskennt mit der Zuverlässigkeit des Organspendesystems und wer wirklich darüber aufgeklärt ist, was es bedeutet, wenn das Gehirn eines Menschen unumkehrbar mit allen seinen Funktionen ausgefallen ist – der entscheidet sich auch für eine Spende.

Hirntod – Das Zwischenstadium von Leben und Tod

Doch ist es wirklich so einfach? Schließlich gibt es auch gute Gründe, sich mit dem Hirntod als Lebensende nicht anzufreunden. Vielleicht möchte man dem Sterbenden die Zeit geben, dass alles, was an ihm lebt, vergeht – und das dauert bis zur letzten Zelle viele Stunden. Oder man wünscht sich einen ungestörten Abschied, ohne Operationssäle und Skalpelle. Vielleicht empfindet man ein generelles Unbehagen, wenn das Weiterleben des einen Menschen nur zu haben ist durch einen erheblichen Eingriff in das Sterben, eines anderen. Die Medizinethikerin Sabine Müller hat sich mit der medizinischen Kritik am Hirntodkonzept befasst – denn die gibt es auch.

"Es geht darum, dass Hirntote Patienten noch zahlreiche integrierte Lebensfunktionen haben. Das Herz braucht keine Steuerung des Gehirns und es schlägt bei einem Hirntoten noch selbstständig. Weitere Funktionen, die häufig noch funktionieren, sind die Verdauung, der gesamte Stoffwechsel, zum Teil werden noch Infektionen bekämpft, also beispielsweise, indem der Körper Fieber produziert; es gibt zum Teil noch so etwas wie Wundheilung; dann hat man inzwischen mehrere Fälle von hirntoten Schwangeren, die bis zu drei Monate ihrer Schwangerschaft noch aufrecht erhalten haben, also mit künstlicher Beatmung, und dann am Ende mit Kaiserschnitt von einem gesunden Kind entbunden worden sind. Und das sind eben alles vitale Funktionen, die auf keinen Fall bei einer Leiche da wären."

Wie viel Leiche ist der Hirntote also? Diese Frage lässt sich keineswegs so eindeutig beantworten, wie es Werbekampagnen für die Organspende glauben machen wollen. Schließlich ist genau das die Aufgabe des Hirntodkriteriums: Einen Menschen im Zwischenstadium von Leben und Tod einer Organspende zuzuführen, erklärt Cornelius Borck, Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Lübeck:

"Das war genau die Herausforderung! Es war von vornherein ja ein Kriterium, was sozusagen spät genug im Sterbeprozess sein muss, um die geforderte Sicherheit zu haben und auch überhaupt gesellschaftlich durchsetzbar zu sein, akzeptabel zu sein. Andererseits aber noch früh genug, weil allen klar war, dass man eben die allermeisten Organteile nicht einer Leiche entnehmen kann."

Axel Rahmel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation kann das Hirntod-Kriterium gut begründen – doch genau so gute Gründe gibt es, den Hirntoten für eher lebendig als tot zu halten.

"Das zentrale Organ für das Fühlen, für die Emotionen, für die Kommunikation, für den Austausch mit der Umwelt, das ist das Gehirn. Und wenn das Gehirn in seiner Komplettheit für immer ausgefallen ist, dann ist das Ich, dann ist der Mensch nicht mehr existent. Und selbstverständlich erlauben wir und empfehlen das auch den Angehörigen, nach der Organentnahme noch mal Abschied zu nehmen und auch das bewusst in dieser Form noch mal wahrzunehmen – den Tod."

"Es geht darum, dass Hirntote Patienten noch zahlreiche integrierte Lebensfunktionen haben. Das Herz braucht keine Steuerung des Gehirns und es schlägt bei einem Hirntoten noch selbstständig. Weitere Funktionen, die häufig noch funktionieren, sind die Verdauung, der gesamte Stoffwechsel, zum Teil werden noch Infektionen bekämpft, also beispielsweise, indem der Körper Fieber produziert; es gibt zum Teil noch so etwas wie Wundheilung; dann hat man inzwischen mehrere Fälle von hirntoten Schwangeren, die bis zu drei Monate ihrer Schwangerschaft noch aufrecht erhalten haben, also mit künstlicher Beatmung, und dann am Ende mit Kaiserschnitt von einem gesunden Kind entbunden worden sind. Und das sind eben alles vitale Funktionen, die auf keinen Fall bei einer Leiche da wären."

Wie viel Leiche ist der Hirntote also? Diese Frage lässt sich keineswegs so eindeutig beantworten, wie es Werbekampagnen für die Organspende glauben machen wollen. Schließlich ist genau das die Aufgabe des Hirntodkriteriums: Einen Menschen im Zwischenstadium von Leben und Tod einer Organspende zuzuführen, erklärt Cornelius Borck, Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Lübeck:

"Das war genau die Herausforderung! Es war von vornherein ja ein Kriterium, was sozusagen spät genug im Sterbeprozess sein muss, um die geforderte Sicherheit zu haben und auch überhaupt gesellschaftlich durchsetzbar zu sein, akzeptabel zu sein. Andererseits aber noch früh genug, weil allen klar war, dass man eben die allermeisten Organteile nicht einer Leiche entnehmen kann."

Axel Rahmel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation kann das Hirntod-Kriterium gut begründen – doch genau so gute Gründe gibt es, den Hirntoten für eher lebendig als tot zu halten.

"Das zentrale Organ für das Fühlen, für die Emotionen, für die Kommunikation, für den Austausch mit der Umwelt, das ist das Gehirn. Und wenn das Gehirn in seiner Komplettheit für immer ausgefallen ist, dann ist das Ich, dann ist der Mensch nicht mehr existent. Und selbstverständlich erlauben wir und empfehlen das auch den Angehörigen, nach der Organentnahme noch mal Abschied zu nehmen und auch das bewusst in dieser Form noch mal wahrzunehmen – den Tod."

Bei vielen herrscht Unwissenheit

Noch etwas haben Umfragen gezeigt: Viele Menschen wissen nicht, dass sie auf einem Organspendeausweis auch ein Nein ankreuzen oder genau erklären können, welche Organe und Gewebe sie geben möchten und welche nicht. Solches Unwissen mag seinen Grund darin haben, dass eine neutrale Aufklärung – offen, über Für und Wider der Organspende – nicht in Sicht ist. Wer immer zum Ausfüllen des Ausweises aufruft, ob Krankenkassen, Stiftungen, Patientenvereinigungen, ärztliche oder staatliche Institutionen, übt – mehr oder weniger offensichtlich –moralischen Druck aus, doch bitte an die Organempfänger zu denken und mit Ja zu stimmen.

Ein Blick in das Design existierender Umfragen zeigt, wie stark sie auf der Annahme beruhen, dass eine Ablehnung der Organspende nur auf Unwissenheit beruhen kann; komplexe ethische Bedenken werden gar nicht erst ergründet. Vielleicht geht ein Teil der Bevölkerung deshalb auf Tauchstation, weil es für Vorbehalte keinen echten Raum gibt – mit der fatalen Folge, dass später möglicherweise die Angehörigen mit Fragen überfallen werden, auf die sie keine Antwort wissen. Und wenn Angehörige nicht wissen, was der Sterbende oder Verstorbene wollte, entscheiden sie meist gegen die Organspende, weiß Axel Rahmel – und er weist auf einen moralisch fragwürdigen Umstand hin.

Viele Menschen in Deutschland, wenn sie selber ein Organversagen hätten, wenn sie selber ein Organ bräuchten, das zeigen alle Statistiken, würden sagen, ja, ich möchte gerne ein neues Organ erhalten, um noch weiter leben zu können, und gleichzeitig gibt es aber eine ganze Anzahl an Menschen, die sagen, aber ich möchte kein Organspender sein. Da besteht natürlich eine gewisse Schizophrenie: haben wollen aber im Zweifelsfall nicht geben wollen.

Wer sich trotz aller Unsicherheiten klar entscheidet und dies auch mitteilt – für oder gegen eine Organspende –, der entlastet in Zeiten großen Schmerzes die eigene Familie und den Freundeskreis.

Viele Menschen in Deutschland, wenn sie selber ein Organversagen hätten, wenn sie selber ein Organ bräuchten, das zeigen alle Statistiken, würden sagen, ja, ich möchte gerne ein neues Organ erhalten, um noch weiter leben zu können, und gleichzeitig gibt es aber eine ganze Anzahl an Menschen, die sagen, aber ich möchte kein Organspender sein. Da besteht natürlich eine gewisse Schizophrenie: haben wollen aber im Zweifelsfall nicht geben wollen.

Wer sich trotz aller Unsicherheiten klar entscheidet und dies auch mitteilt – für oder gegen eine Organspende –, der entlastet in Zeiten großen Schmerzes die eigene Familie und den Freundeskreis.