Es geht um mehr als nur um Krankheit

32:35 Minuten

Trennungsangst, Computerspielsucht, Mutismus – ab 2022 gibt es für weitere Krankheitsbilder eine offizielle Diagnose. Dann werden sie ins Klassifikationssystem der WHO aufgenommen. Denn: Ohne standardisierte Diagnose läuft im Gesundheitswesen nichts.

Egal, welche Diagnose der Arzt stellt, sie steht in der ICD. Dem Internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten und verwandte Gesundheitsprobleme – zusammengetragen und standardisiert von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Insgesamt hat der Katalog über 100.000 Einträge in Form von Codes. I 10 verschlüsselt Bluthochdruck, M 54 Rückenschmerzen. Wer unter G 47 leidet, hat Probleme beim Einschlafen, E 66 meint krankhaftes Übergewicht.

Die ICD-Codes aus Zahlen und Buchstaben sorgen dafür, dass Ärzte Krankheiten weltweit gleich benennen können. Und sie erlauben es auch, weltweit statistische Daten zu einer Krankheit zu sammeln: So ist beispielsweise seit 2019 die sechsthäufigste Todesursache in Europa und den USA Demenz. Weltweit sterben aber jedes Jahr die meisten Menschen an Herzkrankheiten: Neun Millionen Menschen erleiden einen Herzinfarkt oder erliegen Herzkrankheiten, sagt Robert Jakob, Gruppenleiter der Weltgesundheitsorganisation für die Klassifikation von Krankheiten und Todesursachen.

Das Klassifikationssystem wird verfeinert

Ab dem kommenden Jahr gilt die elfte Version der ICD der WHO und soll den gegenwärtigen Wissenserkenntnisstand in der Medizin im Allgemeinen widerspiegeln.

Im Kapitel für psychiatrischen Erkrankungen auch zum ersten Mal eine Diagnose für Computerspiel- oder Internetsucht als eine Verhaltensstörung. Der Eintrag soll sichtbar machen, wie viele Menschen tatsächlich darunter leiden und einen Arzt aufsuchen.

Im Kapitel für psychiatrischen Erkrankungen auch zum ersten Mal eine Diagnose für Computerspiel- oder Internetsucht als eine Verhaltensstörung. Der Eintrag soll sichtbar machen, wie viele Menschen tatsächlich darunter leiden und einen Arzt aufsuchen.

Ein zweiter Grund für neue Diagnosen: Das Klassifikationssystem soll verfeinert werden. So können Symptome wie etwa Schmerzen genauer beschrieben werden, um geeignete Behandlungen zu entwickeln. Personen, die unter Computerspielsucht leiden, soll auch entsprechend Hilfe angeboten werden können, zeigt sich Jakob von der WHO zuversichtlich.

Auch bei chronischen Schmerzen nahm die WHO eine Differenzierung vor: Bei sekundären ist eine Erkrankung die Ursache – der Schmerz ist ein Symptom davon: Etwa wenn Menschen nach einer Operation oder Verletzung dauerhaft unter körperlichen Schmerzen leiden.

Daneben gibt es primäre chronische Schmerzen, die ohne eine bestimmte Ursache auftreten: Es gab also keinen Eingriff oder keine Verletzung. Der primäre Schmerz ist daher Symptom und Diagnose zugleich.

Chronische Rückenschmerzen: oft keine Ursache feststellbar

Darunter leiden in Deutschland nicht wenige: Bei chronischen Rückenschmerzen geht man davon aus, dass davon ca. 95 Prozent primäre Schmerzen sind und nur fünf bis zehn Prozent sekundäre Schmerzen, erklärt die Psychologin Antonia Barke. Es bedeutet, dass sich beim Großteil der Betroffenen keine Ursache für den Schmerz feststellen lässt. Nach Berechnungen der DAK leiden in Deutschland 6,5 Millionen Menschen darunter – rund sechs Millionen haben primäre chronische Rückenschmerzen.

Forscher gehen davon aus, dass diese Leiden bio-psycho-sozial bedingt sind. Die Krankheit ist eine Störung eines Geflechts aus biologischen, psychischen und sozialen Faktoren. Viele Gründe können eine Rolle spielen. Der neue Eintrag im ICD-Katalog wird helfen, Ausmaß und Umstände von chronischen Schmerzen besser zu erfassen. Für Patienten soll das die Therapie verbessern, weil mehrere Behandlungsbausteine kombiniert werden: etwa Medikamente oder eine Psychotherapie sowie Bewegung und Entspannungsverfahren.

"Diese multimodale Schmerztherapie ist wichtig, jedoch steht noch nicht fest, wer was bezahlt, wenn ich diese Diagnose bekomme", gibt Antonia Barke, die als Teil der internationalen Arbeitsgruppe das Kapitel für chronische Schmerzen in der ICD-11 mitgeschrieben hat, zu bedenken.

Welche Versicherung was bei einer multimodalen Schmerztherapie zahlt, darüber gibt das statistische Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation keine Auskunft. Die Entscheidung bestimmt allein die Gesundheitspolitik jedes einzelnen Staates. Und trotzdem hat die ICD einen Einfluss auf Therapiekosten, sagt Robert Jakob von der WHO.

Da der Katalog in Hinsicht auf Diagnosen so umfassend aufgesetzt ist, stellen verschiedene Länder die Überlegung an, ein Vergütungs- oder Ressourcenverteilungssystem daran aufhängen, um eine bessere Kontrolle über die Kosten in Gesundheitssystemen zu haben.

"In Deutschland wird die ICD als Verrechnungsgrundlage seit 2003/2004 genutzt", erklärt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Mithilfe der DRGs (Diagnosis Related Groups) ergibt sich ein pauschaler Geldbetrag für einen Fall – egal wie lange der Patient im Krankenhaus lag. Vorbild für dieses Modell waren die USA und Australien, wo die Diagnosen der ICD schon länger herangezogen werden, um Behandlungskosten zu verrechnen.

Dadurch gewinnt die ICD eine enorme Bedeutung für die Abrechnung, auch im deutschen Gesundheitssystem. Metzger ergänzt: "In der Medizin ist es wie überall, dass es ums Geld geht! Und dass Geld und die Interessen sehr viele Entwicklungen leiten."

Mehr als 410 Milliarden Gesundheitskosten pro Jahr

Dabei geht es um nicht wenig Geld: In Deutschland sind die Gesundheitsausgaben 2019 auf mehr als 410 Milliarden Euro gestiegen. Das ist mehr, als die Autohersteller Volkswagen und BMW zusammen im Jahr an Umsatz haben. Jeden Tag gibt Deutschland mehr als eine Milliarde Euro aus – etwa zu gleichen Teilen für niedergelassene Ärzte und Therapeuten, Medikamente und eben Krankenhausbehandlungen.

Gerald Gaß ist seit diesem Jahr Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und vertritt die Interessen der deutschen Kliniken in der Gesundheitspolitik. In den Kliniken wird das DRG-System auf Basis der ICD genutzt, um die Erkrankung und die Diagnose des Patienten im Zusammenhang mit dem Aufwand, der damit verbunden ist, zu codieren und daraus am Ende für die Krankenhäuser eine Fallpauschale zu errechnen. Die stellt dann wiederum die Vergütung für das Krankenhaus dar.

Gaß erklärt das an einem konkreten Fall: "Wenn ein Patient mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus kommt, dann wird diese Entzündung mit der entsprechenden Codierung verschlüsselt und dafür bekommt dann jedes Krankenhaus in Deutschland den gleichen Eurobetrag für die Behandlung dieses Patienten."

Heute bedeute jede Diagnose im Prinzip Geld für das Krankenhaus. Was früher anders geteilt war, als das ärztliche Handeln mit der Verwaltung im Krankenhaus noch nichts zu tun hatte. "Hauptsache lange Liegezeiten, danach wurde das Geld berechnet als Tagessatz für die jeweilige Abteilung und heute müssen Ärzte ihre Diagnosen in Form von Befunden etc. in Systeme transferieren, anhand derer man Entgelt Systeme taktet", ergänzt Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Beim Verband der niedergelassenen Medizinerschaft ist sie für die medizinische Dokumentation und Kodierung zuständig.

Wirtschaftlicher Druck durch Fallpauschalen

Wie viel Entgelt ein Krankenhaus für die Diagnose Blinddarmentzündung bekommt, bestimmt ein eigenes Institut – InEK. Es prüft beispielsweise, wie viele Menschen mit dem Code für eine Blinddarmentzündung in einem Jahr ins Krankenhaus kommen und wie viel Aufwand das Krankenhaus für die Therapie hat. Daraus wird ein Mittelwert berechnet: Die Fallpauschale in der Diagnose bezogenen Gruppe, der DRG. Der einzelne Patient mit seiner Krankheit wird so zu einer Abrechnungsziffer.

Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft beklagt, dass das Finanzierungssystem nach den DRGs zu einem sehr hohen wirtschaftlichen Druck geführt habe: "Nur noch Durchschnittsbeträge werden für die Blinddarmoperationen bezahlt und jeder, der einen Aufwand hat, also Kosten über dem Durchschnittswert, hat quasi Verlust gemacht. Derjenige, der niedrigere Durchschnittskosten hat, macht Profit."

Gerald Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft beklagt, dass das Finanzierungssystem nach den DRGs zu einem sehr hohen wirtschaftlichen Druck geführt habe: "Nur noch Durchschnittsbeträge werden für die Blinddarmoperationen bezahlt und jeder, der einen Aufwand hat, also Kosten über dem Durchschnittswert, hat quasi Verlust gemacht. Derjenige, der niedrigere Durchschnittskosten hat, macht Profit."

Jedoch müssen die Krankenhäuser mit diesem Profit die fehlenden Investitionen der Bundesländer wett machen. Seit Anfang der 1990er sind die gesunken, die Ausgaben der Klinken aber gestiegen. Um dies auszugleichen, müssen Krankenhäuser improvisieren und so wird der Profit aus den Kosten für die Blinddarmoperation für ein neues Röntgengerät ausgegeben.

Durch die Fallpauschale wächst der wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser. Kritiker bemängeln, durch das Abrechnungssystem würden Patienten zu früh entlassen.© picture alliance / | R4200

Dieser wirtschaftliche Druck auf der Fallpauschale, damit auch noch Profit für Investitionen übrigbleiben, wirkt sich dann bei der jährlichen Neukalkulation der Fallpauschale aus. Das Institut InEK, kümmert sich nicht um nötige Investitionen. Es betrachtet am Jahresende lediglich, ob die Fallpauschale für eine bestimmte Diagnose noch effektiver genutzt werden kann. Und kalkuliert dann für das kommende Jahr noch weniger Geld – etwa für eine Blinddarm-Behandlung.

Es folgt eine Spirale nach unten, die im System angelegt ist: Indem Krankenhäuser in der Summe gezwungen sind, ihre Kosten immer mehr zu senken, führt das auch dazu, dass am Ende auch die Erlöse immer niedriger werden – für jedes Krankenhaus. Denn die Blinddarmoperation wird in einer Universitätsmedizin genauso vergütet wie in einem mittelgroßen Krankenhaus oder in einem sehr kleinen Krankenhaus im ländlichen Raum. Bei einem kleinen Haus mit wenig Patienten ist diese Fallpauschale vielfach nicht ausreichend, um die Gesamtkosten eines Hauses zu kalkulieren. Bei mittelgroßen Häusern würde es ganz gut funktionieren und bei Universitätskliniken kann es auch wieder Probleme geben, weil manche hochpreisige Behandlung nicht so genau abgebildet sind in unserem Finanzierungssystem, beanstandet Gaß.

Werden Patienten zu früh entlassen?

Um möglichst wirtschaftlich zu sein, muss ein Erkrankter möglichst kurz im Krankenhaus liegen. Während vor 2004 die Kliniken einen Tagessatz für ihre Patienten bekamen, gibt es jetzt einen festen Betrag pro Diagnose. Kritiker werfen dem System der Fallpauschalen vor, dass es "blutige Entlassungen" begünstigt: Patienten werden nach Hause geschickt, obwohl ihr Gesundheitszustand noch instabil ist.

Das hat Folgen: Nicht vollständig ausgeheilte Patienten können sich wieder so weit verschlechtern, dass sie erneut ins Krankenhaus müssen. Ein Interview zu diesem Drehtüreffekt lehnt das Institut InEK, das die Fallpauschalen berechnet, ab. Es teilt lediglich mit, dass man bei der Berechnung sehr exakt vorgehe und keine Fehler mache. Auch das Bundesministerium für Gesundheit ist zu keiner Stellungnahme bereit.

Das Abrechnungssystem nach Diagnosen habe aber noch einen anderen Effekt, so Gerald Gaß von der deutschen Krankenhausgesellschaft: Da der wirtliche Druck auf die Kliniken enorm sei, führe das bisweilen dazu, Patienten nicht ambulant, sondern stationär zu behandeln. Daran verdient ein Krankenhaus nämlich mehr Geld. Doch auch das werde hinterfragt.

Mehr als die Hälfte der Krankenhausrechnungen fehlerhaft

Die Krankenkasse, die letztlich die Diagnose bezahlen soll, prüft jede einzelne sehr genau: Mehr als 1,8 Millionen Rechnungen nahmen sie im vergangenen Jahr unter die Lupe. Mehr als die Hälfte davon war fehlerhaft. Die Kliniken mussten rund zwei Milliarden Euro zurückzahlen.

Aus Sicht der Versicherten sind es Beitragsgelder, die an anderer Stelle gefehlt hätten. Aus Sicht von Maria Raskop ist die Sache aber komplizierter. Denn was eine fehlerhafte Rechnung sei, darüber gebe es oft Streit zwischen abrechnenden Krankenhäusern und den Prüfinstanzen der Krankenkassen, sagt die Abrechnungsexpertin der Kassenärzte: "Streitereien bis hin zur Haarspalterei gäbe es, denn natürlich legt die Rechnung jeder in seine Richtung aus."

Welche Streitpunkte es genau gibt, will Maria Raskop nicht sagen. Eine Nachfrage bei Deutschlands größter Krankenkasse mit über zehn Millionen Versicherten, hilft ebenfalls nicht weiter: Die Techniker Krankenkasse erklärt, sie wisse keinen Grund, weshalb es bei den Prüfungen zu großen Streitereien komme.

Die leitende Medizinerin der zweitgrößten Krankenkasse in Deutschland wird dagegen konkreter. Ursula Marschall von der Barmer nennt vielfältige Gründe für Streitereien:

So sei es oft Unwissenheit aufseiten der Ärzte, was die Verwaltungsregelungen anbelangt. Genauso gäbe es aber auch reduzierte medizinische Kenntnisse auf Seiten der Krankenkassen. Schließlich haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in jedem Bundesland auch ihre eigenen Regeln.

So sieht es auch Daniel Naunheim von der Debeka, einer der größten privaten Krankenversicherungen des Landes. Er sagt außerdem, dass das Abrechnungssystem nach Fallpauschalen und Diagnosen auch ein neues Berufsbild geschaffen habe:

So sei es oft Unwissenheit aufseiten der Ärzte, was die Verwaltungsregelungen anbelangt. Genauso gäbe es aber auch reduzierte medizinische Kenntnisse auf Seiten der Krankenkassen. Schließlich haben die Kassenärztlichen Vereinigungen in jedem Bundesland auch ihre eigenen Regeln.

So sieht es auch Daniel Naunheim von der Debeka, einer der größten privaten Krankenversicherungen des Landes. Er sagt außerdem, dass das Abrechnungssystem nach Fallpauschalen und Diagnosen auch ein neues Berufsbild geschaffen habe:

"Die Kliniken beschäftigen heute hochgeschulte Medizin-Controller, die sich Mühe geben, einen Fall möglichst korrekt und gut zu codieren, um das Maximum auch an Erlös für die Klinik herauszunehmen. Gleichzeitig konzentrieren sich aber auch die Kostenträger wie die DEBEKA mit speziellen Teams darauf, die Rechnungslegung der Klinik zu kontrollieren. Anreize für Streitereien sind also vielfältig vorhanden."

"Der Arzt wird für die Diagnose bezahlt"

Indem die Dokumentation mithilfe der medizinischen Codes der WHO gleichzeitig auch die Vergütung darstellt, spielt das Geld bei der Diagnose immer eine Rolle. Das gilt nicht nur im Krankenhaus, sondern auch beim Hausarzt.

Diese Folge der Abrechnungslogik hat ihren Ursprung bereits im 19. Jahrhundert, sagt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Mit der Einführung der Krankenkassen unter Otto von Bismarck 1883 wurde Geld zum Thema. Die Krankenkassen hätten schon sehr früh angefangen, das, was mit ihren Versicherten passiert, und das, was die Ärzte für die Versicherten machen, statistisch zu evaluieren und versucht, den Preis zu drücken.

Das prägt das Verhältnis von Arzt und Patient bis heute: "Der Arzt wird nicht dafür bezahlt, was er mit dem Patienten macht, sondern der Arzt wird für die Diagnose bezahlt, die er gestellt hat. Dadurch gewinnt die ICD eine enorme Bedeutung bei uns für Abrechnung, für alles, was mit Geld zu tun hat. Und in der Medizin ist es wie überall, dass es ums Geld geht und das Geld und die finanziellen Interessen sehr viele Entwicklungen leiten", bedauert Metzger.

Was die Medizinhistorikerin drastisch formuliert, benennt Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zurückhaltender: "Ärzte sind immer noch Heiler! Ich glaube, dass das auch wirklich immer noch ihre primäre Professur ist. Aber sie sind auch Unternehmer in der Niederlassung und von daher natürlich auch damit konfrontiert, ökonomisch zu denken und auch Daten aufzubereiten und auch zu senden."

Am schlechtesten vergütet werden dem Arzt Patientengespräche. (Symbolfoto)© picture alliance / BSIP | AMELIE-BENOIST

Auch der niedergelassene Arzt arbeitet mit den ICD-Codes. Zwar hat er ein anderes System als die Krankenhäuser, doch das Prinzip ist gleich: Der Mediziner muss mindestens einen Code angeben, damit er etwas bei der Krankenkasse abrechnen kann. Also eine Krankheit diagnostizieren und behandeln, um Geld zu verdienen.

Welche Folgen das haben kann, zeigt der Blick in den Alltag einer Schmerzpatientin. Claudia kämpft seit über fünf Jahren mit Blockaden in ihrem Knie, die plötzlich und ohne Grund auftreten. Es beginnt ein Leidensweg, der zunächst keine Linderung bringt – dafür aber viele Diagnosen:

Welche Folgen das haben kann, zeigt der Blick in den Alltag einer Schmerzpatientin. Claudia kämpft seit über fünf Jahren mit Blockaden in ihrem Knie, die plötzlich und ohne Grund auftreten. Es beginnt ein Leidensweg, der zunächst keine Linderung bringt – dafür aber viele Diagnosen:

"Dann bin ich zu meiner Orthopädin, die konnte auch nichts feststellen. Dann habe ich ein MRT machen lassen, das war negativ. Dann ist es wieder aufgetreten. Dann bin ich zu einem Therapeuten in Brandenburg an der Havel, der hat dann auch ganz viele Tests gemacht, der hat mich darauf hingewiesen, dass ich Allergien habe und da mit meinem Magen und Darm in Verbindung gebracht. Es kam raus: Ich habe Lebensmittelallergien."

Jede Diagnose bringt den behandelnden Medizinern Geld. Doch das Gespräch zwischen Arzt und Patient wird am schlechtesten vergütet, wie Claudia schildert: "Dem Physiotherapeuten, dem habe ich alles erzählt und er fand es superspannend und hat gesagt, es ist gut, dass du das alles gemacht hast und das ist auch gut für ihn zu wissen. Und die Ärzte, für die war das bildgebende Verfahren entscheidend, also das MRT, für die war aber nicht entscheidend, was die Therapeuten gesagt haben. Es ist ja oft auch so, dass Ärzte und Therapeuten sehr unterschiedliche Ansätze haben und überhaupt nicht zusammenpassen".

Vor allem werden Therapeuten anders vergütet als Ärzte: Therapeuten bekommen Geld pro Sitzung mit einem Patienten, so wie die Krankenhäuser früher nach Tagessatz abgerechnet haben.

Der Arzt als kleines Rad im Getriebe

"Ich denke, dass man heutzutage als Arzt ein Rädchen ist in einem großen System und von diesem alten Arztethos, von wegen: Ich der Heiler, der ich qua meiner Berufung Menschen helfe! Das ist so ein Idealbild aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich denke, von dem, was ich in der Arbeitspraxis von jungen Ärzten heute sehe, die sind einfach im Prinzip ein kleines Rädchen in einem riesigen Dienstleistungsgefüge. Die arbeiten im Prinzip auch wie in einer Fabrik", sagt die Medizinhistorikerin Nadine Metzger. Mit dem Bild des Arztes als Helfer und Heiler habe das nichts mehr zu tun: Patienten werden zu Fällen, Ärzte stehen unter ökonomischem Druck.

Was aber macht das mit jungen Medizinerinnen, wenn das Handeln mehr und mehr von wirtschaftlichen Motiven geprägt ist?

"Das ICD-System, verknüpft mit dem DRG-System sorgt eher dafür, dass da manchmal noch angehalten wird, Zusatzdiagnosen zu verteilen – oder mir fällt gerade ein Beispiel ein, da wurde ich dazu angehalten, eine andere Diagnose zu geben, die einfach viel mehr Geld gebracht hat für die Klinik. Wo ich selber gedacht habe: Nee, die Diagnose sehe ich bei dem Menschen einfach nicht", erzählt Carina Borzim.

Sie arbeitet als Psychiaterin in einer Klinik in Brandenburg. Wie in jeder Klinik, hat die Hierarchie unter Ärzten auch hier Einfluss auf die Vergabe von ICD-Codes. Doch in diesem Fall hatte Borzim den Mut und widersprach der Codierassistentin und gab die geforderte Diagnose nicht. Denn das, was ein Arzt mit seinen Patienten macht, wird nicht nur von den Krankenkassen geprüft – auch die Krankenhäuser prüfen ihre Ärzte mithilfe von Codierassistenten.

"Die Codierassistentin kommt einmal wöchentlich auf Station und bespricht mit uns unsere Diagnosen. Das ist eine Person, die im Büro sitzt und eigentlich keinerlei Patientenkontakt hat, und die hat mir dann als behandelnde Ärztin gesagt: Ich soll doch mal eine andere Diagnose vergeben!", ärgert sich Borzim.

Gerade im Bereich der Psychosomatischen Medizin – also Psychische Erkrankungen, die sich auch körperlich äußern können – sind die Diagnosemöglichkeiten vielfältig. Der Job der Codierassistentin ist es, aus dem Vollen zu schöpfen, erklärt Borzim. Beispielsweise wird bei allen Patientinnen bei der Aufnahme auch die Größe und das Gewicht bestimmt und daraus auch der Body-Mass-Index. Wenn eine Adipositas vorliegt, kann man die zusätzlich verschlüsseln und bekommt dafür auch noch zusätzlich Geld.

Eine Diagnose kann zum Stigma werden

Es scheint, als seien die Leiden der Patienten heute eher zweitranging. Der ICD-Code fungiert wie eine Quittung für den Arzt und spielt so eine entscheidende Rolle in unserem Gesundheitssystem. Wissen das die Patienten überhaupt?

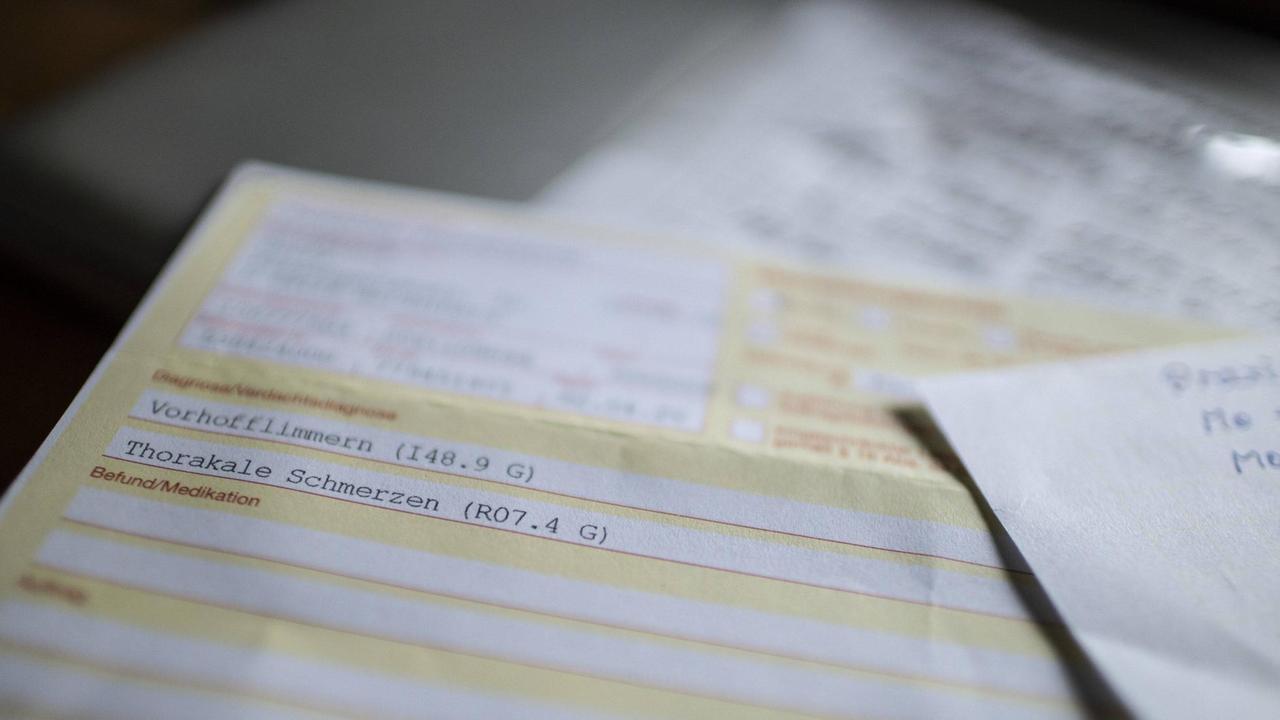

"Ein Großteil der Patienten, also ich denke insbesondere an die ältere Bevölkerung, die chronisch Kranken etc., die wissen gar nicht, was das ist. Und bei einer gesetzlichen Versicherung muss man sagen, das sieht man ja nicht. Patienten bekommen diese ICD-Codes nicht zu sehen und auch in den Krankenhäusern nicht", sagt Maria Raskop von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Eher zufällig würde es passieren, dass Patienten bemerken, welche Diagnose-Codes ein Arzt ihrem Leiden zuordnet.

Gerade chronisch Kranke könnten das mit der elften Auflage der ICD vermehrt bemerken, deren Eintrag im fünften Kapitel mit der Überschrift Psychische und Verhaltensstörungen zu finden ist. Jeder Diagnose-Code beginnt darin mit dem Buchstaben F.

In der neuen Auflage der Weltgesundheitsorganisation gibt es gleich mehrere neue F-Diagnosen: Chronische Schmerzen und Computerspielsucht etwa. Mutismus als exzessives Schweigen von Kindern. Aber auch Kaufsucht, Glücksspielabhängigkeit oder Trennungsangst sind aufgeführt. Weit über 100 Krankheitsbilder sind in dem Kapitel beschrieben. Und die Zahl der Diagnosen aus dem Bereich der psychischen Störungen nimmt seit Jahren zu.

"Meine Gynäkologin hat da bei mir eine F-Diagnose abgerechnet. Da habe ich jetzt plötzlich eine depressive Episode in meiner Akte und ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt?! Ich bin nicht depressiv, ich hatte auch noch nie eine depressive Episode. Also das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass Ärzte anscheinend ganz gern diese F-Diagnosen mitabrechnen", stellt Anja Lehmann in ihrem Alltag als Juristin bei der unabhängigen Patientenberatung Deutschland fest.

Was tun gegen einen falschen Eintrag in der Patientenakte?

Das Problematische an der F-Diagnose ist, dass jeder Arzt sie stellen darf. Doch wenn die Diagnose in der Krankenakte ist, kann das für Patienten schwerwiegende Folgen haben: Lebensversicherungen verlangen höhere Beiträge, Berufsunfähigkeitsversicherungen bieten keinen Vertrag an. Wer eine F-Diagnose hat, bekommt womöglich Probleme bei einer anstehenden Verbeamtung, etwa als Lehrer oder Polizistin.

Gründe, eine derart falsche Diagnose aus den Akten zu tilgen, gibt es für Patienten also viele – jedoch so gut wie keine Chance, eine falsche Diagnose aus einer Patientenakte zu streichen. Denn es fehlt eine rechtliche Grundlage, um gegen Einträge in der Patientenakte vorzugehen.

Patienten können also nicht etwa vor Gericht klagen, um eine falsche Diagnose zu tilgen, erklärt Lehmann:

"Eine ärztliche Diagnose ist eine Meinungsäußerung und niemand kann gezwungen werden, seine subjektive Meinung wieder zurückzunehmen, zu revidieren. Wenn der Arzt also der Meinung ist, das habe ich jetzt diagnostiziert, die und die Diagnose halte ich für richtig, kann der Patient ihn nicht dazu zwingen, die Diagnose aus der Akte zu streichen."

Zudem würde es der ärztlichen Dokumentationspflicht widersprechen, eine Diagnose einfach aus der Akte zu streichen. Nur eine Chance gibt es, meint Lehmann: "Berichtigen geht schon. Aber auch nur in der Form, dass der ursprüngliche Inhalt in der Akte erkennbar bleibt. Also er könnte das zwar dann durchstreichen und neu hinschreiben, aber man würde trotzdem den ursprünglichen Inhalt weiterhin erkennen."

Als Patient bekommt man die diagnostischen Codes nur selten zu Gesicht - zum Beispiel auf einem Überweisungsschein für einen Facharzt.© imago images / photothek / Ute Grabowsky

Immerhin: Seit vergangenem Jahr gibt es für Patienten einen Hebel. Gegenüber der Krankenkasse besteht ein Rechtsanspruch, dass falsche Diagnosen berichtigt werden – etwa, wenn der Arzt eine depressive Verstimmung diagnostiziert, die der Patient gar nicht hatte. In der Praxis aber bleibt es kompliziert, den Fehler zu korrigieren. Denn er muss von einem Arzt bestätigt werden und dem Gesetzgeber wäre es eigentlich am liebsten, der Patient würde wieder zu dem Arzt gehen, der die Diagnose gestellt hat.

Es gibt aber keinen Rechtsanspruch darauf, die Diagnose ändern zu können, erklärt Lehmann: "Wenn der Arzt also dabeibleibt und darauf beharrt: Doch, die Diagnose ist aus meiner Sicht richtig! Dann werde ich von dem Arzt diese Bestätigung nicht bekommen. Dann kann ich eben versuchen, zu einem anderen Arzt zu gehen. Aber das ist für den Patienten dann natürlich auch ein gewisser Aufwand, und ob man dann diese Bestätigung von einem anderen Arzt auch bekommt, ist natürlich auch die Frage."

Jeder kann eine Patientenquittung verlangen

Anja Lehmann von der unabhängigen Patientenberatung Deutschland fürchtet, dass der erweiterte Katalog für psychische Diagnosen dazu anregt, sie auch zu diagnostizieren. Andererseits bieten zusätzliche Einträge die Möglichkeit, psychische Krankheitsbilder genauer zu erfassen: Früher wurden viele einfach unter der Diagnose Depression abgelegt, heute können Ärzte unterscheiden: F 43.2 bezeichnet eine Anpassungsstörung, etwa nach einem Schicksalsschlag. F 43.0 eine akute Belastungsreaktion. Und in der Neuauflage der ICD bekommt auch der Burn-out einen eigenen Code.

Das mag für Patienten reichlich kompliziert klingen. Trotzdem rät Anja Lehmann, sich mit dem Thema zu befassen. Denn es sei relativ einfach, von der eigenen Krankenkasse eine Patientenquittung anzufordern, oder auch der Arzt wäre verpflichtet, im Nachgang einer Behandlung für das letzte Quartal eine Patientenquittung auszustellen, um einfach mal nachzusehen, was rechnet denn der Arzt da eigentlich ab?! Auf der Patientenquittung sind mindestens die vergangenen eineinhalb Jahre aufgelistet – getrennt nach den Ärzten, die ein Patient aufgesucht hat. Die Übersicht zeigt, welche Leistungen ein Mediziner oder Psychotherapeut abgerechnet hat und was das kostet.

"Ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass es so etwas gibt – dass es diese Patientenquittung gibt, dass man darauf einen Anspruch hat. Und wenn es nur aus Neugier ist, den einfach mal anfordern und mal gucken, oder ob man dann vielleicht überrascht ist, was doch tatsächlich alles gegenüber der Krankenkasse abgerechnet wurde, wovon man selbst vielleicht gar nichts weiß", sagt Lehmann.

Mitwirkende

Autor: Philipp Landauer

Sprecherin: Bettina Kurth

Regie: Friederike Wigger

Technik: Jan Fraune

Redaktion: Martin Mair

Autor: Philipp Landauer

Sprecherin: Bettina Kurth

Regie: Friederike Wigger

Technik: Jan Fraune

Redaktion: Martin Mair