Die Kunstdetektivin

Die "Süddeutsche Zeitung" hat sie einmal die "Miss Marple" der Kunst genannt. Ulli Seegers leitet die deutsche Filiale der weltweit größten Datenbank für gestohlene Bilder "Art Loss". In ihrem Kölner Büro stapeln sich Vermisstenmeldungen aus Museen und Privatsammlungen, darunter auch Fälle von Beutekunst. Ende der 90er Jahre hatten sich Bund und Länder verpflichtet, NS-Opfer bei der Suche nach Kulturgütern zu unterstützen. Stellen für Provenienzforschung wurden an Museen eingerichtet, auch in Köln. Das Wallraf Richartz Museum hat offenbar mit den Nachforschungen irgendwann aufgehört. Ulli Seegers, die Kunstdetektivin, bleibt dran.

Ein Kunstdetektiv braucht viel Sitzfleisch. Geduld ist gefragt, Schreibtischarbeit der Alltag. Ulli Seegers klickt sich in ihrem Büro in der Kölner Altstadt durch die Computer-Datenbank. Ihre Augen sehen müde aus. Neben der Tastatur liegt ein Auktionskatalog.

Ulli Seegers: "Aktuell überprüfen wir die Altmeister-Auktion bei Van Ham in Köln."

Suchanfrage Berchem, Nicolaes Berchem, ein niederländischer Maler. Ulli Seegers hofft, dass Bild aus dem Van Ham Katalog mit der Nummer 1331 "An der Furth. Hirten mit ihren Tieren" aus dem 17. Jahrhundert nicht zu finden.

55 Verlusteinträge des Künstlers, davon 10 mit Hirtenszenen, offenbar ein Lieblingsmotiv des Malers. Aber das Bild aus dem Katalog des Auktionshauses Van Ham in Köln steht nicht auf der Fahndungsliste des Artloss-Registers, der größten privaten Datenbank für gestohlene Kunst weltweit. Ulli Seegers hakt es ab im Katalog. Nächste Seite, nächstes Bild. Die Regale im Büro sind voll gestopft mit Katalogen von Auktionsangeboten, die sie in den vergangenen neun Jahren durchgearbeitet hat.

Ulli Seegers: "Was wir eben tun, ist nicht mit dunkler Sonnenbrille und mit hochgeschlagenem Mantelkragen durch irgendwelche Spelunken zu laufen, sondern unsere Arbeit ist viel langweiliger, sie ist viel akribischer, unspektakulärer. Sie findet am Schreibtisch statt mit unserer Datenbank."

Bilder, die irgendwo im Keller lagern, kann sie so nicht finden. Das weiß sie. Das sei auch nicht ihr Job, fügt sie grinsend hinzu. Alles, was Wert hat, wird irgendwann, irgendwo in der Welt wieder auf den Markt geworfen, ist sie überzeugt. Und das ist der Zeitpunkt, auf den sie wartet. 180.000 Objekte sind in der Datenbank gelistet, darunter allein 657 Picassos. 5.000 Kunstwerke konnte sie bislang wieder aufspüren. Als Finderlohn berechnet Seegers maximal 20 Prozent des Verkehrswertes. Größter Erfolg bislang: ein Zufall. 1998 hat sie ein Bild von Cezanne ausfindig gemacht: "Zinnkrug mit Früchten", Wert: 30 Millionen Euro.

Ulli Seegers: "Der Cezanne, der bereits 1978 aus einer privaten Sammlung gestohlen wurde. Die Sammler waren über das Wochenende vereist. Das Werk war über 20 Jahre verschwunden."

1998 hört der Eigentümer von der Gründung der Artloss-Datenbank in London, lässt sein Bild registrieren. Kurz darauf bekommt Artloss einen Katalog von einem Kunsthändler in der Schweiz zugeschickt mit der Bitte um Abgleich mit der Datenbank. Cezannes "Zinnkrug mit Früchten" ist in dem Katalog abgebildet.

Ulli Seegers: "Und damit wussten wir, da ist die Fährte und uns ist es gelungen, das Werk sicherzustellen."

Seit 1998 hat das Artloss-Register neben London, New York, Moskau, Neu Dehli und Amsterdam auch ein Büro in Deutschland, in Köln.

Ulli Seegers: "Das Rheinland und vor allen Dingen Köln zählt sicherlich - allen Unkenrufen zum Trotz - immer noch zu einem der stärksten und interessantesten Standorte für den Kunsthandel, als Kulturzentrum im Westen Europas sehr interessant."

Sie zeigt mit der Maus auf ein Feld links unten auf der Computerfläche. Case - der Fall.

"Das ist das, was unter die Vertraulichkeit gehört, alle Angaben zu den Geschädigten, zu den Versicherungen und die Polizeiangaben."

In ihrem Adressbuch stehen Museumsmitarbeiter, Galeristen, Polizeibeamte, Versicherungsangestellte. Nur so lassen sich im richtigen Moment die Fäden ziehen. Sie grinst. Eine Kunstdetektivin brauche gute Kontakte und vor allem das richtige Gespür für einen Fall. Manchmal ahne sie schon beim Durchblättern von Katalogen, dass es sich um ein gestohlenes Bild handle.

"Dann gibt es so einen kleinen Moment, wo man sich auch als Glücksfee fühlen darf."

Die 37-Jährige Kunstdetektivin ist in Münster geboren und aufgewachsen, nach dem Abitur ging sie nach München, studierte Kunstgeschichte. Kataloge sind das Gedächtnis eines, der Vermisste aufspürt. Seegers blättert, links oben eine Bronzestatur von Ernst Barlach.

"Gerade bei Ernst Barlach muss man genau hinschauen.....weil er zu den Künstlern zählt, die zwischen 33-45 diffamiert worden sind."

1937 beschlagnahmt das Reichspropagandaministerium über 16.000 so genannte "entartete" Kunstwerke aus dem Bestand deutscher Museen. Auch private Dauerleihgaben sind betroffen. Viele werden ins Ausland verkauft.

Von den 180.000 Objekten in der Artloss-Datenbank sind ein Drittel Raub - und Beutekunst.

Als Raubkunst werden Kunstwerke bezeichnet, die zwischen 1933 und 1945 von den Nazis konfisziert oder unter Zwang vornehmlich jüdischen Eigentümern abgekauft wurden. Beutekunst hingegen meint Kunstwerke, die von den Alliierten nach 1945 beschlagnahmt und aus dem Land gebracht wurden.

Ulli Seegers: "Es gibt im russischen Recht, in der russischen Staatsordnung das sogenannte Trophäengesetz, die Duma-Gesetze, die all das, was wir als Raubkunst bezeichnen, als illegal mitgenommen aus Russland beispielsweise und damit auch Gegenstand einer möglichen Restitution betrachten. In Russland ist das anders, das russische Recht sieht diese Werke als rechtmäßiges Eigentum im Sinne der Wiedergutmachung, quasi als Reparationsleistung, Ja."

Die ehemalige Museumsdirektorin des "Von der Heydt"-Museums in Wuppertal hat sich lange um die von den Alliierten konfiszierten Kunstwerke bemüht, war dabei in die Kritik geraten. Ihre Mühe blieb erfolglos.

Jean Baptiste Camille Corots "Les Falaises" von 1828. Eine felsige Steilküste, eine Straße führt hinauf zu einem in den Felsen hinein gebauten Schloss. Im Vordergrund des Bildes stehen zwei Fischer in neapolitanischer Kleidung.

August von der Heydt leiht das Bild 1933 der Berliner Nationalgalerie. Als die Luftangriffe auf Berlin beginnen, lagert die Nationalgalerie ihre kostbarsten Kunstwerke in den Flakturm am Zoo ein. Dort hofft man die Stücke sicher zu verwahren. Von dort bringt die Sowjetarmee die Werke nach dem Krieg als "Beutekunst" in die Eremitage nach Leningrad, heute St. Petersburg. 1995 wird Corots "Les Falaises" in der Ausstellung "Verschollene Meisterwerke deutscher Privatsammlungen" in St. Petersburg mit der Katalognummer Zwei gezeigt. Für eine Jubiläumsausstellung 2002 bemüht sich die Museumsdirektorin in Wuppertal um das Bild, als Leihgabe, schickt der Eremitage eine Anfrage. Die Deutsche Bundesregierung aber verweigert die schriftliche Versicherung für einen Rückgabeschutz. Begründung: Beutekunstverhandlungen auf höchster Ebene sollen nicht gefährdet werden.

Wuppertaler Museumsbesitz verschwand aber auch in Richtung Westen, nach Frankreich.

Fünfzehn der während des Krieges in der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz eingelagerten Bilder aus dem Von der Heydt-Museum in Wuppertal gehen nach dem Krieg als "Recuperation", Rückgewinnung, nach Paris. Zum Beispiel das Gemälde "Vase mit Pfingstrose" von Thomas Couture. Es wird dem Louvre zugewiesen. seit 1953 steht es unter der Nummer MNR 175 im Depot in Montauban.

Die 15 Bilder wurden zwischen 1940 und1942 im besetzten Frankreich erworben. Das Wuppertaler Museum nimmt für sich in Anspruch, die Bilder ordentlich gekauft und gezahlt zu haben. Für eine Jubiläums-Ausstellung 2002 bat die Museumsdirektorin in Wuppertal den Louvre um die Werke als Leihgabe. Das Auswärtige Amt schaltete sich ein. Die Verhandlungen wurden bald darauf eingestellt. Die Freundschaft zu den Nachbarn im Westen sollte nicht überdehnt werden. Man bereitete sich zu dieser Zeit auf den 40. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages vor.

Nur ein paar Hausnummern vom Artloss-Büro entfernt steht in der gleichen Straße in der Kölner Altstadt, Obenmarspforten, das Wallraf Richartz Museum.

Ulli Seegers: "Das ist eine herrliche Szene. Das hat was Sommerliches."

Zwischen zwei Bäumen eine Schaukel, drauf sitzt eine nackte Frau, sie hat dem Betrachter den Rücken zugewandt. Von rechts kommt ein Jüngling gelaufen. Auch er ist nackt, die Haut ist blass, der Wald dunkel. Die Szene hat etwas Paradiesisches.

Ulli Seegers: "Das ist Franz von Stuck, das ist einer der Münchner Malerfürsten."

"Schaukel im Walde". Bestandsnummer WRM 330. Am 20. Juni 1942 vom Leibfotografen Hitlers, Heinrich Hoffmann, für den Reichsbesitz erworben. Seit 1968 Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland an das Wallraf Richartz Museum Köln.

Ulli Seegers: "Für jeden einsehbar steht dort 'Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland'. Und das sind häufig Werke, die erworben wurden in der Zeit zwischen '33 und '45 aus ungeklärten Fällen. Damit liegt der Verdacht nahe, dass es unrechtmäßig auf Konfiskationen zurückgeht."

Im Besitz des Bundes befinden sich heute noch rund 2.300 Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten in Auslagerungsdepots gefunden wurden und nicht gleich an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnten. 600 Werke haben die Kunsthistoriker im so genannten "Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen" bislang auf ihre Herkunft abschließend überprüft, bei 30 hat man sich dafür ausgesprochen, die Bilder zurück zu geben.

Ulli Seegers: "Meine achtjährige Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass man sehr vorsichtig sein muss. Aber wenn ich privat durch ein Museum flaniere, kann ich so ein Werk nicht nur ästhetisch goutieren, sondern ich sehe auch mögliche Provenienzhintergründe."

Die Provenienz eines Werkes ist seine Geschichte. Wann wurde ein Bild wo, von wem verkauft.

"Es gibt viele, viele Werke zum Beispiel im Walraff Richartz Museum, von denen vermutet wird, dass sie von großen niederländischen Kunsthändlern stammen und erworben worden sind, von denen wir heute wissen, dass sie involviert waren in verfolgungsbedingte Konfiskationen."

Dann dreht sich Seegers zur Seite, wirft noch einmal ein Blick auf das nackte Paar in Öl. Die Kunstdetektivin wandelt durch die Ausstellungsräume. Sie wirft ihre langen Haare von einer Schulter auf die andere, legt den Kopf schräg und nimmt ein Bild nach dem anderen ins Visier.

Auf dem Weg zum nächsten Bilderschicksal passiert die studierte Kunsthistorikerin die Barock-Abteilung.

"Ist doch herrlich, solch ein Stillleben mit aufgeschlitzten Schweinehälften…

Ist das ein schönes Stück! Gustave Courbet, die Dame auf der Terrasse."

Eine Dame, vermutlich aus der gehobenen Gesellschaft, sitzt in sich versunken auf einer Terrasse. Sie träumt. Das Bild stammt aus der Sammlung des jüdischen Bankiers Jacob Goldschmidt, und ist eines von 288 Gemälden, die das Wallraf Richartz Museum während der Nazizeit angekauft hat. Die Nationalsozialisten hatten es beschlagnahmt. Am 25. September 1941 wird das Bild im Berliner Auktionshaus Hans W. Lange an den Direktor des Wallraf Richartz Museums Otto H. Förster versteigert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der größte Teil der während der Nazizeit erworbenen Werke zurückgegeben. Auch die Goldschmidt-Erben bekommen die "Dame auf der Terrasse" wieder, geben es dem Museum aber als Spende zurück.

Auf Anfrage recherchiert Seegers für Museen und private Sammler nach der genauen Herkunft von Bildern. Wer zu ihren Kunden zählt, verrät sie nicht. Mit den Auftraggebern ist Stillschweigen vereinbart. Welche Museen in Nordrhein-Westfalen zu ihren Kunden gehören, gibt sie somit auch nicht preis. Anrufe bei den Museen selbst ergeben, dass Museen gar kein Geld für die so genannte Provenienzforschung haben.

Ulli Seegers: "Tatsache ist leider, dass es viel zu wenige Museen tun. Die müssen nicht alle zum Artloss-Register kommen und die Provenienzforschung machen, aber Tatsache ist, dass es Museen unterlassen, Provenienzforschung im gebotenen Umfang vorzunehmen."

Bund, Länder und Kommunen hatten sich 1998 nach der so genannten Washingtoner Konferenz 1998 selbst dazu verpflichtet, aktiv nach den Erben von beschlagnahmten Kunstwerken zu suchen und Kunst zurück zu geben- auch wenn Ansprüche zivilrechtlich längst verjährt sind. Auch im Wallraf Richartz Museum hat eine Kunsthistorikern Anfang 2000 für drei Jahre die Bestände im Walraff Richartz Museum durchforstet, Korrespondenz zu Einkäufen, Angebote, Inventarlisten gesichtet und die passenden Unterlagen dazu in Archiven gesucht. Immer noch sind über 100 Werke allein im Wallraf Richartz Museum in der Herkunft ungeklärt Auch wenn es sich bei allen Werken nicht unbedingt um Raubkunst handelt. Damals wurde ihre Stelle im Museum von einer Stiftung bezahlt. In den Museen ist kein Geld für aktive Herkunftsforschung übrig, sagt der Museumsdirektor des Wallraf Richartz Museums, Andreas Blühm.

Andreas Blühm: "Der Bund hat in seiner großherzigen Art das Problem erkannt und uns dann allein gelassen. Wer mehr möchte, soll uns auch dazu in die Lage versetzen."

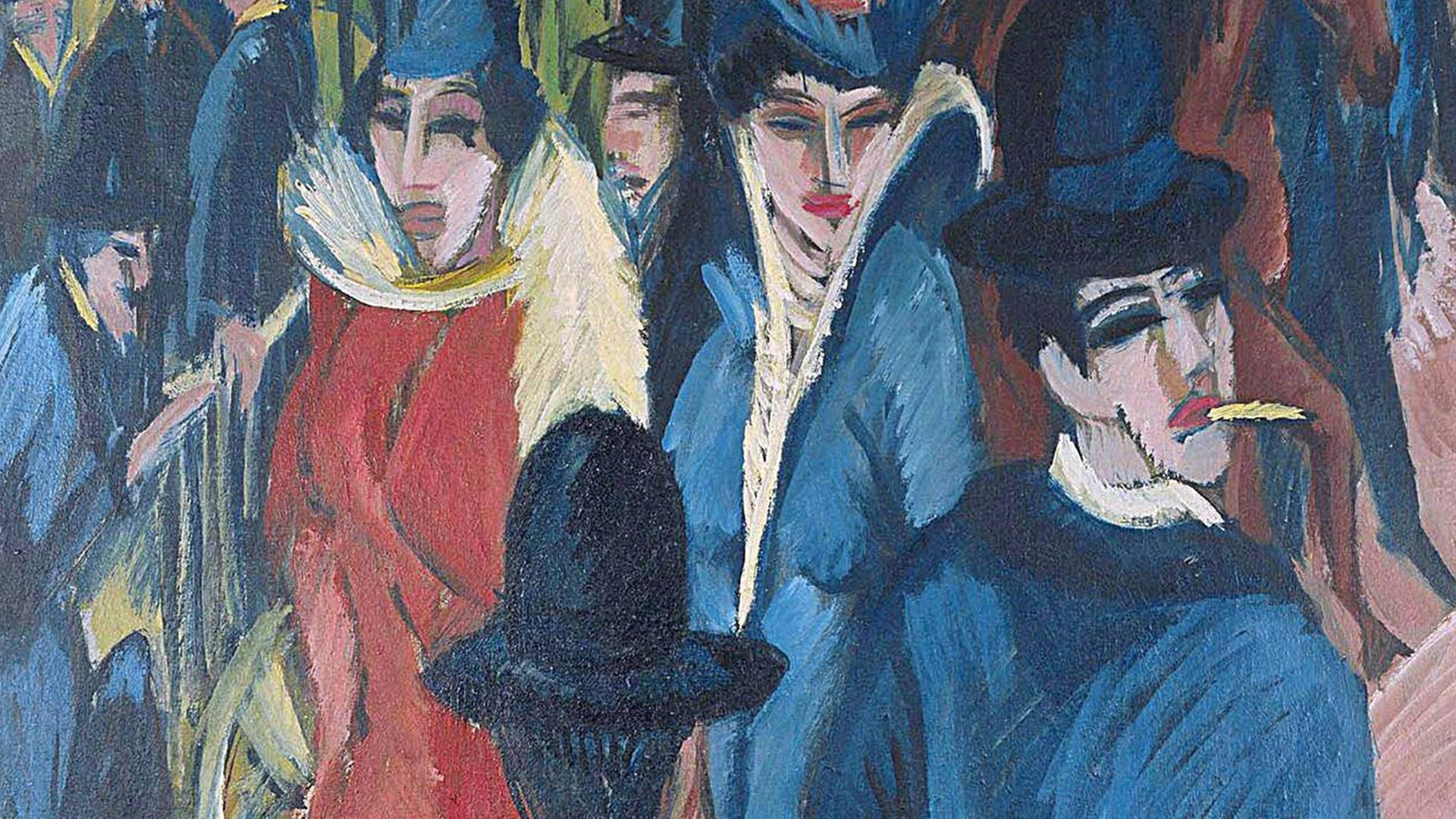

Durch die Debatte um die Restitution von Ernst Ludwig Kirchners "Berliner Straßenszene" an die Erben in Berlin sei der Bund schmerzlich an seine Selbstverpflichtung erinnert worden, sagt Andreas Blühm. Für das Imageproblem des Bundes sei man nicht verantwortlich. Wenn eine berechtigte Anfrage von Erben oder deren Anwälten vorliegt, gehe man der Herkunft eines Bildes genauer nach. Man reagiert auf Abruf, mehr sei nicht zu schaffen.

Andreas Blühm: "Es kann ja sein, dass man ein Bild lieb gewonnen hat und man sagt: Ist ja schade, wenn jetzt jemand meint, dass gehört ja ihm und man will es wieder weg nehmen, da muss man ganz emotionslos mit umgehen. Wenn ein Bild eigentlich nicht in diesem Museum sein sollte, weil es irgendwann einmal geraubt wurde und zwar in zurückliegender Zeit 33-45, da muss man sagen, dass hätte hier nicht sein sollen, dann muss man sich davon auch trennen."

Der Gemälde- Bestand sei dokumentiert. Nichts werde versteckt. Sieben Restitutionsanfragen liegen dem Museum derzeit vor.

Ulli Seegers: "Wir haben in Nordrhein-Westfalen einfach eine sehr hohe Dichte an Museen und das erklärt, warum es mit den vielen Museen vielleicht auch eine erhöhte Anzahl von Restitutionsforderungen oder ich sage mal ungeklärte Fälle gibt. Und deshalb liegt es auf der Hand, dass sich Köln auch mit der ungeliebten Seite, der Analyse eigener Bestände auseinander setzen muss."

Dem Duisburger Wilhelm-Lehmbruck Museum liegt eine Anfrage von jüdischen Erben vor. Auch das Folkwang-Museum in Essen hat eine Restitutionsanfrage für Ernst Ludwig Kirchners "Leipziger Straße" erreicht. Momentan wird im Museum die Herkunft des Bildes untersucht. Anwälte haben das Landesmuseum in Münster vor zwei Jahren um Informationen zu dem Bild des Expressionisten Christian Rohlfs "Türme von Soest" gebeten. Danach hat man von diesen Anwälten im Museum nichts mehr gehört. Im Rheinischen Landesmuseum Bonn steht eine Restitutionsanfrage kurz vor der Entscheidung.

Staatsminister Bernd Neumann hat im Januar einen "Krisengipfel" zum Thema Raubkunst und Restitution in Berlin abgehalten. Museumsdirektoren und Vertreter der Bundesländer wurden geladen. Seit dem gibt es eine Arbeitsgruppe, in der auch Nordrhein-Westfalen vertreten ist. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass man sich mit politischen Forderungen und Konzepten in der Staatskanzlei in Düsseldorf zurückhält. Das Thema sei wichtig, eine weitergehende kulturpolitische Aussage lässt man sich am Rhein aber nicht entlocken.

Ulli Seegers hat sich im Museum auf eine der großen Sitzgelegenheiten aus schwarzem Leder niedergelassen.

"Ich bin durch meine Eltern nicht wirklich immer wieder ins Museum geprügelt worden. Vielleicht war auch das die Bedingung, das ich das für mich ganz unbefleckt entdecken konnte."

Kurzer Blick auf die Armbanduhr.

"Wir werden heute noch einen wichtigen Katalog prüfen, da ist die Auktion nämlich schon morgen, da sind wir spät dran. Und der zweite wichtige Termin heute noch ist mit unserem Rechtsanwalt, mit dem ich noch ein paar rechtliche Fragen klären möchte, da geht es um die Rückführung eines bestimmten Bildes und danach ist dann hoffentlich bald Wochenende."

"Ich gehe dann auch gern in den Pferdestall und lass die Kunst Kunst sein."

Ulli Seegers: "Aktuell überprüfen wir die Altmeister-Auktion bei Van Ham in Köln."

Suchanfrage Berchem, Nicolaes Berchem, ein niederländischer Maler. Ulli Seegers hofft, dass Bild aus dem Van Ham Katalog mit der Nummer 1331 "An der Furth. Hirten mit ihren Tieren" aus dem 17. Jahrhundert nicht zu finden.

55 Verlusteinträge des Künstlers, davon 10 mit Hirtenszenen, offenbar ein Lieblingsmotiv des Malers. Aber das Bild aus dem Katalog des Auktionshauses Van Ham in Köln steht nicht auf der Fahndungsliste des Artloss-Registers, der größten privaten Datenbank für gestohlene Kunst weltweit. Ulli Seegers hakt es ab im Katalog. Nächste Seite, nächstes Bild. Die Regale im Büro sind voll gestopft mit Katalogen von Auktionsangeboten, die sie in den vergangenen neun Jahren durchgearbeitet hat.

Ulli Seegers: "Was wir eben tun, ist nicht mit dunkler Sonnenbrille und mit hochgeschlagenem Mantelkragen durch irgendwelche Spelunken zu laufen, sondern unsere Arbeit ist viel langweiliger, sie ist viel akribischer, unspektakulärer. Sie findet am Schreibtisch statt mit unserer Datenbank."

Bilder, die irgendwo im Keller lagern, kann sie so nicht finden. Das weiß sie. Das sei auch nicht ihr Job, fügt sie grinsend hinzu. Alles, was Wert hat, wird irgendwann, irgendwo in der Welt wieder auf den Markt geworfen, ist sie überzeugt. Und das ist der Zeitpunkt, auf den sie wartet. 180.000 Objekte sind in der Datenbank gelistet, darunter allein 657 Picassos. 5.000 Kunstwerke konnte sie bislang wieder aufspüren. Als Finderlohn berechnet Seegers maximal 20 Prozent des Verkehrswertes. Größter Erfolg bislang: ein Zufall. 1998 hat sie ein Bild von Cezanne ausfindig gemacht: "Zinnkrug mit Früchten", Wert: 30 Millionen Euro.

Ulli Seegers: "Der Cezanne, der bereits 1978 aus einer privaten Sammlung gestohlen wurde. Die Sammler waren über das Wochenende vereist. Das Werk war über 20 Jahre verschwunden."

1998 hört der Eigentümer von der Gründung der Artloss-Datenbank in London, lässt sein Bild registrieren. Kurz darauf bekommt Artloss einen Katalog von einem Kunsthändler in der Schweiz zugeschickt mit der Bitte um Abgleich mit der Datenbank. Cezannes "Zinnkrug mit Früchten" ist in dem Katalog abgebildet.

Ulli Seegers: "Und damit wussten wir, da ist die Fährte und uns ist es gelungen, das Werk sicherzustellen."

Seit 1998 hat das Artloss-Register neben London, New York, Moskau, Neu Dehli und Amsterdam auch ein Büro in Deutschland, in Köln.

Ulli Seegers: "Das Rheinland und vor allen Dingen Köln zählt sicherlich - allen Unkenrufen zum Trotz - immer noch zu einem der stärksten und interessantesten Standorte für den Kunsthandel, als Kulturzentrum im Westen Europas sehr interessant."

Sie zeigt mit der Maus auf ein Feld links unten auf der Computerfläche. Case - der Fall.

"Das ist das, was unter die Vertraulichkeit gehört, alle Angaben zu den Geschädigten, zu den Versicherungen und die Polizeiangaben."

In ihrem Adressbuch stehen Museumsmitarbeiter, Galeristen, Polizeibeamte, Versicherungsangestellte. Nur so lassen sich im richtigen Moment die Fäden ziehen. Sie grinst. Eine Kunstdetektivin brauche gute Kontakte und vor allem das richtige Gespür für einen Fall. Manchmal ahne sie schon beim Durchblättern von Katalogen, dass es sich um ein gestohlenes Bild handle.

"Dann gibt es so einen kleinen Moment, wo man sich auch als Glücksfee fühlen darf."

Die 37-Jährige Kunstdetektivin ist in Münster geboren und aufgewachsen, nach dem Abitur ging sie nach München, studierte Kunstgeschichte. Kataloge sind das Gedächtnis eines, der Vermisste aufspürt. Seegers blättert, links oben eine Bronzestatur von Ernst Barlach.

"Gerade bei Ernst Barlach muss man genau hinschauen.....weil er zu den Künstlern zählt, die zwischen 33-45 diffamiert worden sind."

1937 beschlagnahmt das Reichspropagandaministerium über 16.000 so genannte "entartete" Kunstwerke aus dem Bestand deutscher Museen. Auch private Dauerleihgaben sind betroffen. Viele werden ins Ausland verkauft.

Von den 180.000 Objekten in der Artloss-Datenbank sind ein Drittel Raub - und Beutekunst.

Als Raubkunst werden Kunstwerke bezeichnet, die zwischen 1933 und 1945 von den Nazis konfisziert oder unter Zwang vornehmlich jüdischen Eigentümern abgekauft wurden. Beutekunst hingegen meint Kunstwerke, die von den Alliierten nach 1945 beschlagnahmt und aus dem Land gebracht wurden.

Ulli Seegers: "Es gibt im russischen Recht, in der russischen Staatsordnung das sogenannte Trophäengesetz, die Duma-Gesetze, die all das, was wir als Raubkunst bezeichnen, als illegal mitgenommen aus Russland beispielsweise und damit auch Gegenstand einer möglichen Restitution betrachten. In Russland ist das anders, das russische Recht sieht diese Werke als rechtmäßiges Eigentum im Sinne der Wiedergutmachung, quasi als Reparationsleistung, Ja."

Die ehemalige Museumsdirektorin des "Von der Heydt"-Museums in Wuppertal hat sich lange um die von den Alliierten konfiszierten Kunstwerke bemüht, war dabei in die Kritik geraten. Ihre Mühe blieb erfolglos.

Jean Baptiste Camille Corots "Les Falaises" von 1828. Eine felsige Steilküste, eine Straße führt hinauf zu einem in den Felsen hinein gebauten Schloss. Im Vordergrund des Bildes stehen zwei Fischer in neapolitanischer Kleidung.

August von der Heydt leiht das Bild 1933 der Berliner Nationalgalerie. Als die Luftangriffe auf Berlin beginnen, lagert die Nationalgalerie ihre kostbarsten Kunstwerke in den Flakturm am Zoo ein. Dort hofft man die Stücke sicher zu verwahren. Von dort bringt die Sowjetarmee die Werke nach dem Krieg als "Beutekunst" in die Eremitage nach Leningrad, heute St. Petersburg. 1995 wird Corots "Les Falaises" in der Ausstellung "Verschollene Meisterwerke deutscher Privatsammlungen" in St. Petersburg mit der Katalognummer Zwei gezeigt. Für eine Jubiläumsausstellung 2002 bemüht sich die Museumsdirektorin in Wuppertal um das Bild, als Leihgabe, schickt der Eremitage eine Anfrage. Die Deutsche Bundesregierung aber verweigert die schriftliche Versicherung für einen Rückgabeschutz. Begründung: Beutekunstverhandlungen auf höchster Ebene sollen nicht gefährdet werden.

Wuppertaler Museumsbesitz verschwand aber auch in Richtung Westen, nach Frankreich.

Fünfzehn der während des Krieges in der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz eingelagerten Bilder aus dem Von der Heydt-Museum in Wuppertal gehen nach dem Krieg als "Recuperation", Rückgewinnung, nach Paris. Zum Beispiel das Gemälde "Vase mit Pfingstrose" von Thomas Couture. Es wird dem Louvre zugewiesen. seit 1953 steht es unter der Nummer MNR 175 im Depot in Montauban.

Die 15 Bilder wurden zwischen 1940 und1942 im besetzten Frankreich erworben. Das Wuppertaler Museum nimmt für sich in Anspruch, die Bilder ordentlich gekauft und gezahlt zu haben. Für eine Jubiläums-Ausstellung 2002 bat die Museumsdirektorin in Wuppertal den Louvre um die Werke als Leihgabe. Das Auswärtige Amt schaltete sich ein. Die Verhandlungen wurden bald darauf eingestellt. Die Freundschaft zu den Nachbarn im Westen sollte nicht überdehnt werden. Man bereitete sich zu dieser Zeit auf den 40. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages vor.

Nur ein paar Hausnummern vom Artloss-Büro entfernt steht in der gleichen Straße in der Kölner Altstadt, Obenmarspforten, das Wallraf Richartz Museum.

Ulli Seegers: "Das ist eine herrliche Szene. Das hat was Sommerliches."

Zwischen zwei Bäumen eine Schaukel, drauf sitzt eine nackte Frau, sie hat dem Betrachter den Rücken zugewandt. Von rechts kommt ein Jüngling gelaufen. Auch er ist nackt, die Haut ist blass, der Wald dunkel. Die Szene hat etwas Paradiesisches.

Ulli Seegers: "Das ist Franz von Stuck, das ist einer der Münchner Malerfürsten."

"Schaukel im Walde". Bestandsnummer WRM 330. Am 20. Juni 1942 vom Leibfotografen Hitlers, Heinrich Hoffmann, für den Reichsbesitz erworben. Seit 1968 Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland an das Wallraf Richartz Museum Köln.

Ulli Seegers: "Für jeden einsehbar steht dort 'Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland'. Und das sind häufig Werke, die erworben wurden in der Zeit zwischen '33 und '45 aus ungeklärten Fällen. Damit liegt der Verdacht nahe, dass es unrechtmäßig auf Konfiskationen zurückgeht."

Im Besitz des Bundes befinden sich heute noch rund 2.300 Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten in Auslagerungsdepots gefunden wurden und nicht gleich an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden konnten. 600 Werke haben die Kunsthistoriker im so genannten "Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen" bislang auf ihre Herkunft abschließend überprüft, bei 30 hat man sich dafür ausgesprochen, die Bilder zurück zu geben.

Ulli Seegers: "Meine achtjährige Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass man sehr vorsichtig sein muss. Aber wenn ich privat durch ein Museum flaniere, kann ich so ein Werk nicht nur ästhetisch goutieren, sondern ich sehe auch mögliche Provenienzhintergründe."

Die Provenienz eines Werkes ist seine Geschichte. Wann wurde ein Bild wo, von wem verkauft.

"Es gibt viele, viele Werke zum Beispiel im Walraff Richartz Museum, von denen vermutet wird, dass sie von großen niederländischen Kunsthändlern stammen und erworben worden sind, von denen wir heute wissen, dass sie involviert waren in verfolgungsbedingte Konfiskationen."

Dann dreht sich Seegers zur Seite, wirft noch einmal ein Blick auf das nackte Paar in Öl. Die Kunstdetektivin wandelt durch die Ausstellungsräume. Sie wirft ihre langen Haare von einer Schulter auf die andere, legt den Kopf schräg und nimmt ein Bild nach dem anderen ins Visier.

Auf dem Weg zum nächsten Bilderschicksal passiert die studierte Kunsthistorikerin die Barock-Abteilung.

"Ist doch herrlich, solch ein Stillleben mit aufgeschlitzten Schweinehälften…

Ist das ein schönes Stück! Gustave Courbet, die Dame auf der Terrasse."

Eine Dame, vermutlich aus der gehobenen Gesellschaft, sitzt in sich versunken auf einer Terrasse. Sie träumt. Das Bild stammt aus der Sammlung des jüdischen Bankiers Jacob Goldschmidt, und ist eines von 288 Gemälden, die das Wallraf Richartz Museum während der Nazizeit angekauft hat. Die Nationalsozialisten hatten es beschlagnahmt. Am 25. September 1941 wird das Bild im Berliner Auktionshaus Hans W. Lange an den Direktor des Wallraf Richartz Museums Otto H. Förster versteigert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der größte Teil der während der Nazizeit erworbenen Werke zurückgegeben. Auch die Goldschmidt-Erben bekommen die "Dame auf der Terrasse" wieder, geben es dem Museum aber als Spende zurück.

Auf Anfrage recherchiert Seegers für Museen und private Sammler nach der genauen Herkunft von Bildern. Wer zu ihren Kunden zählt, verrät sie nicht. Mit den Auftraggebern ist Stillschweigen vereinbart. Welche Museen in Nordrhein-Westfalen zu ihren Kunden gehören, gibt sie somit auch nicht preis. Anrufe bei den Museen selbst ergeben, dass Museen gar kein Geld für die so genannte Provenienzforschung haben.

Ulli Seegers: "Tatsache ist leider, dass es viel zu wenige Museen tun. Die müssen nicht alle zum Artloss-Register kommen und die Provenienzforschung machen, aber Tatsache ist, dass es Museen unterlassen, Provenienzforschung im gebotenen Umfang vorzunehmen."

Bund, Länder und Kommunen hatten sich 1998 nach der so genannten Washingtoner Konferenz 1998 selbst dazu verpflichtet, aktiv nach den Erben von beschlagnahmten Kunstwerken zu suchen und Kunst zurück zu geben- auch wenn Ansprüche zivilrechtlich längst verjährt sind. Auch im Wallraf Richartz Museum hat eine Kunsthistorikern Anfang 2000 für drei Jahre die Bestände im Walraff Richartz Museum durchforstet, Korrespondenz zu Einkäufen, Angebote, Inventarlisten gesichtet und die passenden Unterlagen dazu in Archiven gesucht. Immer noch sind über 100 Werke allein im Wallraf Richartz Museum in der Herkunft ungeklärt Auch wenn es sich bei allen Werken nicht unbedingt um Raubkunst handelt. Damals wurde ihre Stelle im Museum von einer Stiftung bezahlt. In den Museen ist kein Geld für aktive Herkunftsforschung übrig, sagt der Museumsdirektor des Wallraf Richartz Museums, Andreas Blühm.

Andreas Blühm: "Der Bund hat in seiner großherzigen Art das Problem erkannt und uns dann allein gelassen. Wer mehr möchte, soll uns auch dazu in die Lage versetzen."

Durch die Debatte um die Restitution von Ernst Ludwig Kirchners "Berliner Straßenszene" an die Erben in Berlin sei der Bund schmerzlich an seine Selbstverpflichtung erinnert worden, sagt Andreas Blühm. Für das Imageproblem des Bundes sei man nicht verantwortlich. Wenn eine berechtigte Anfrage von Erben oder deren Anwälten vorliegt, gehe man der Herkunft eines Bildes genauer nach. Man reagiert auf Abruf, mehr sei nicht zu schaffen.

Andreas Blühm: "Es kann ja sein, dass man ein Bild lieb gewonnen hat und man sagt: Ist ja schade, wenn jetzt jemand meint, dass gehört ja ihm und man will es wieder weg nehmen, da muss man ganz emotionslos mit umgehen. Wenn ein Bild eigentlich nicht in diesem Museum sein sollte, weil es irgendwann einmal geraubt wurde und zwar in zurückliegender Zeit 33-45, da muss man sagen, dass hätte hier nicht sein sollen, dann muss man sich davon auch trennen."

Der Gemälde- Bestand sei dokumentiert. Nichts werde versteckt. Sieben Restitutionsanfragen liegen dem Museum derzeit vor.

Ulli Seegers: "Wir haben in Nordrhein-Westfalen einfach eine sehr hohe Dichte an Museen und das erklärt, warum es mit den vielen Museen vielleicht auch eine erhöhte Anzahl von Restitutionsforderungen oder ich sage mal ungeklärte Fälle gibt. Und deshalb liegt es auf der Hand, dass sich Köln auch mit der ungeliebten Seite, der Analyse eigener Bestände auseinander setzen muss."

Dem Duisburger Wilhelm-Lehmbruck Museum liegt eine Anfrage von jüdischen Erben vor. Auch das Folkwang-Museum in Essen hat eine Restitutionsanfrage für Ernst Ludwig Kirchners "Leipziger Straße" erreicht. Momentan wird im Museum die Herkunft des Bildes untersucht. Anwälte haben das Landesmuseum in Münster vor zwei Jahren um Informationen zu dem Bild des Expressionisten Christian Rohlfs "Türme von Soest" gebeten. Danach hat man von diesen Anwälten im Museum nichts mehr gehört. Im Rheinischen Landesmuseum Bonn steht eine Restitutionsanfrage kurz vor der Entscheidung.

Staatsminister Bernd Neumann hat im Januar einen "Krisengipfel" zum Thema Raubkunst und Restitution in Berlin abgehalten. Museumsdirektoren und Vertreter der Bundesländer wurden geladen. Seit dem gibt es eine Arbeitsgruppe, in der auch Nordrhein-Westfalen vertreten ist. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass man sich mit politischen Forderungen und Konzepten in der Staatskanzlei in Düsseldorf zurückhält. Das Thema sei wichtig, eine weitergehende kulturpolitische Aussage lässt man sich am Rhein aber nicht entlocken.

Ulli Seegers hat sich im Museum auf eine der großen Sitzgelegenheiten aus schwarzem Leder niedergelassen.

"Ich bin durch meine Eltern nicht wirklich immer wieder ins Museum geprügelt worden. Vielleicht war auch das die Bedingung, das ich das für mich ganz unbefleckt entdecken konnte."

Kurzer Blick auf die Armbanduhr.

"Wir werden heute noch einen wichtigen Katalog prüfen, da ist die Auktion nämlich schon morgen, da sind wir spät dran. Und der zweite wichtige Termin heute noch ist mit unserem Rechtsanwalt, mit dem ich noch ein paar rechtliche Fragen klären möchte, da geht es um die Rückführung eines bestimmten Bildes und danach ist dann hoffentlich bald Wochenende."

"Ich gehe dann auch gern in den Pferdestall und lass die Kunst Kunst sein."