Wie sich Kuba verändert

Kuba erlebt einen Prozess der Veränderung, der nicht mehr aufzuhalten ist. Die Kubaner dürfen sich selbstständig machen, reisen, Häuser und Autos kaufen. Trotz der Aufbruchstimmung bleiben viele skeptisch: Steht ihr Land vor dem Ausverkauf?

Es ist Donnerstagabend, 22 Uhr, gefühlte 30 Grad Celsius. Das T-Shirt klebt am Rücken. Die vierspurige Strandpromenade Havannas, der Malecón, ist weitläufig abgesperrt. Los Van Van, das bekannteste kubanische Salsa-Orchester, gibt sich die Ehre. Rund 20 Musiker spielen auf der "antiimperialistischen Bühne". Die steht auf dem "Platz des Antiimperialismus" direkt vor der ständigen Vertretung der USA. Trotz der Hitze sind Hunderte Kubaner zum Gratiskonzert gekommen und schwingen die Hüften.

Wie lange es noch Gratiskonzerte dieser Art geben wird – man weiß es nicht. Wie lange der Platz des Antiimperialismus und die dazugehörige Bühne noch ihren Namen behalten werden, das weiß man schon eher. Denn spätestens wenn die USA aus ihrer ständigen Vertretung eine offizielle Botschaft machen, wenn also die 1961 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wieder vollständig aufgenommen werden, dann wird Schluss sein mit politischem Aktivismus und Salsa-Partys vor der Haustür des Klassenfeinds. Aber noch ist alles im Umbruch. Noch leben die Kubaner zwischen den Welten.

Claudia, 20 Jahre alt und Studentin, sitzt am nächsten Tag im Schatten eines riesigen Gummibaumes im Garten. Sie wusste nichts vom Gratiskonzert gestern, gerne wäre sie hingegangen, vielleicht sogar mit ihrer Oma, mit der sie die Wohnung teilt. Kubanische Salsamusik verbindet Generationen. Ansonsten unterscheiden sich die Interessen von Alt und Jung teilweise erheblich. Claudia und ihre Kommilitonen freuen sich über den Handschlag Obamas und Raúl Castros, mit dem im April 2015 offiziell das Kriegsbeil begraben wurde.

"Viele Leute haben so lange auf diesen Prozess gewartet. Wir sind jetzt alle total gespannt und wir sind optimistisch und glauben, dass die Veränderungen, die jetzt kommen - vor allen Dingen die wirtschaftlichen - dass diese Veränderungen allen zu Gute kommen werden, der ganzen Gesellschaft."

Die junge Generation hofft auf politische Veränderung

Claudia lehnt sich in ihrem Schaukelstuhl zurück, sie trägt die kubanische Uniform: Shorts, Sonnentop, Flip-Flops. Sie studiert Internationale Beziehungen und musste ein ganzes langweiliges Jahr Militärdienst in der Provinz Guantanamo absolvieren, um einen Platz an der begehrten Fakultät zu bekommen. Claudia erzählt mit einem Augenzwinkern davon und grinst. Sie findet diese Art revolutionärer Prüfung eigentlich überholt. Aber was soll's. Sie ist jung, schön, gebildet, engagiert - ihr gehört die Zukunft. Claudia spricht fließend Englisch, weil sie mit ihren Eltern, die im diplomatischen Dienst gearbeitet haben, einige Jahre in den USA gelebt hat. Sie weiß also, wie es anderswo auf der Welt zugeht. Andere junge Kubaner wissen das nicht.

"Junge Leute wollen andere Kulturen und anderen Länder kennenlernen, das ist ein Wunsch der Kubaner, klar. Das ist normal, denke ich, das ist doch überall so, nicht nur in Kuba. Wir Jungen wollen die Welt kennenlernen!"

Seit 1. Januar 2013 dürfen die Kubaner reisen, wohin sie wollen. Aber die allermeisten können nicht einmal die Gebühren für den Pass bezahlen. Und auch wenn sie einen Pass haben, bekommen sie nur schwer ein Einreisevisum. Auch Claudia. Deutschland hat Jahrzehnte lang die Reisefreiheit für das kubanische Volk gefordert. Jetzt, da es sie gibt, werden die Visaanträge der Kubaner zuhauf abgelehnt. Claudia schüttelt den Kopf, sie will es lieber gar nicht versuchen. Zuerst will sie ihr Studium fertig machen und dann eventuell ins Ausland gehen. Aber auch in Kuba kann sie sich vorstellen zu arbeiten. Sie liebt ihr Land – und findet längst nicht alles reformbedürftig.

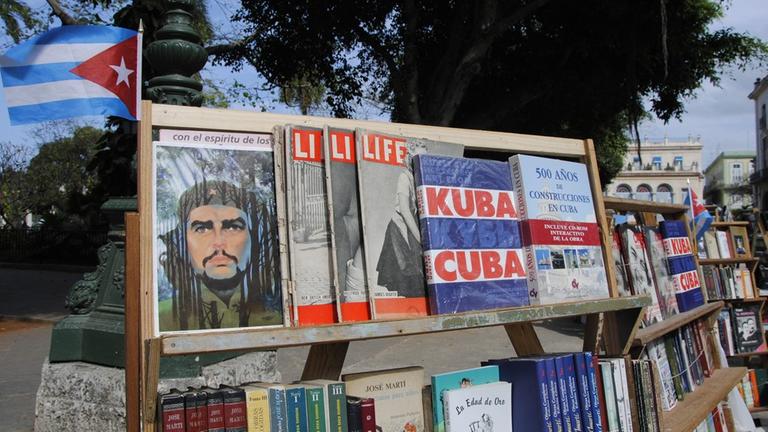

Stolz auf Bildung: Bücherstand in Havanna, Kuba.© Deutschlandradio - Ellen Haering

"Viele soziale Programme sind aus meiner Sicht positiv. Die Bildung, das Gesundheitswesen – jeder hat bei uns die Chance, etwas aus sich zu machen. Auch die Arbeitssituation für Akademiker ist gut. Wir bekommen einen Arbeitsplatz garantiert. In anderen Ländern sind die jungen Leute fertig mit dem Studium und sind arbeitslos, weil sie keinen Job finden. Hier hast du als Uniabsolvent immer die Möglichkeit, in deinem Beruf zu arbeiten."

Die schlechte Versorgungslage muss sich bessern, die Löhne müssen steigen, das Internet muss für alle zugänglich sein. Das steht auf Claudias Wunschliste. Riesige Shoppingmalls oder Fast-Food Restaurants wie in den USA vermisst sie dagegen nicht. Und Menschenrechte sind für die meisten Kubaner sowieso ein Randthema - zumal die USA immer noch das Gefangenenlager in Guantanamo betreiben. Ob die überwiegend alten Männer in der derzeitigen Regierung unter Raúl Castro die richtigen Entscheidungen für zukünftige Generationen treffen können, wird inzwischen vorsichtig infrage gestellt.

"Die jungen Leute sind tendenziell schon der Meinung, dass die Alten jetzt mal abtreten könnten, um den Jungen den Staffelstab zu übergeben. Aber da ist nichts total Drängendes oder gar Gewalttätiges dahinter, dass die jetzt unbedingt sofort gehen müssten, das ist nicht so."

Hinter Claudias Gartentür, gleich an der nächsten Straßenecke blickt Che Guevara von einer Häuserwand. "Die Revolution ist unbesiegbar", verkündet er. Die Helden von damals leben weiter. Sie sind mächtig. Es sind die Veteranen der Schweinebucht, die Kämpfer gegen den US-Imperialismus, diejenigen, die der Großmacht USA über 50 Jahre lang die Stirn geboten haben. Kubas Identität. Die Jugend brennt. Aber Kubas Helden kann sie nicht vom Sockel stoßen.

Ungefähr zwei Stunden entfernt von Havanna, in der Provinz Artemisa, liegt das Paradies. Die Finca von Geronimo Cabrera heißt zwar nur im Volksmund El Paraíso, aber ihren Namen trägt sie zurecht: abgeschieden in einem Tal schlängelt sich ein dunkelblauer Fluss durch tiefgrüne Landschaft: Kokospalmen, Zitronen-, Mango- und Guavenbäume gedeihen in satten Gelbtönen, mittendrin ein bescheidenes Holzhaus mit Wellblechdach und blauen Fenstern – hier lebt Geronimo Cabrera mit seiner Familie. Nicht weniger als 172 verschiedene Sorten Obst und Gemüse baut Geronimo auf acht Hektar Land an, alles ökologisch. Die Finca ist seit Jahrzehnten im Familienbesitz - so wie viele auf Kuba, die nie enteignet wurden, weil sie mit weniger als 50 Hektar zu klein und unrentabel für die staatliche Bewirtschaftung waren.

Neue Wege in der regionalen Landwirtschaft

Geronimo musste früher überwiegend Kaffee anbauen und an staatliche Stellen verkaufen, heute ist er frei und darf seiner Leidenschaft nachgehen. Er liebt die Vielfalt der Natur und baut Früchte an, die man in Kuba kaum noch kennt. Mamey, Pfirsiche, Maulbeeren, Sternenfrüchte – sogar Erdbeeren gedeihen in dem Klima unter Geronimos grünem Daumen. Er zeigt stolz auf einen kleinen Apfelbaum und erinnert sich sogar an den Tag, an dem er ihn gepflanzt hat: Letztes Jahr am 6. Oktober um 15.30 – seither misst er ihn regelmäßig mit dem Maßband, um die Fortschritte zu dokumentieren. Apfelbäume wachsen eigentlich im karibischen Klima nicht gut. Aber Geronimo hat sich weitergebildet, im Ausland. In Kanada.

"Am 25. Juli 2014 war das. Wir sind von hier nach Toronto geflogen. Von Toronto nach Vancouver. Und von Vancouver aus dann an diesen anderen Ort, also wir waren zehn Stunden in der Luft!"

Geronimo ist ein einfacher Bauer, ein guajiro, mit abgewetzter Hose und schiefem Sombrero. Er musste 70 Jahre alt werden, um zu verreisen. In Kanada hat er sogar einen Vortrag gehalten, an Seminaren teilgenommen und natürlich kanadische Bauern besucht.

"Wir haben Sachen gesehen, das hätten wir uns niemals im Leben vorstellen können – es war ein Traum, wirklich ein Traum!"

Blick auf die Finca el paraíso, Kuba.© Deutschlandradio - Ellen Haering

Geronimo, der Obstbauer, ist Teil des staatlich geförderten und von der Deutschen Welthungerhilfe unterstützten Projekts PIAL, das die regionale Landwirtschaft fördert. Kubas staatliche und zentralistisch organisierte Agrarproduktion liegt am Boden. Fast 80 Prozent der Lebensmittel müssen importiert werden. Seit einigen Jahren schon besinnt man sich auf die Bauern, die privat wirtschaften, und bietet in Rahmen von PIAL Fortbildungen und internationalen Austausch an.

"Wenn man die Entwicklung mit unserer vergleicht, dann sieht man, dass jeder Bauer in Kanada mehr technische Arbeitsgeräte hat als ein landwirtschaftlicher Betrieb hierzulande. Jeder einzelne Bauer! Das ist beeindruckend. Ich sag Ihnen: Es fehlt hier so vieles, wir könnten das alles haben, aber wir haben es nicht."

Traktoren, Pflüge, Tränken, Bewässerungssysteme – nichts davon kommt ins Land. Schuld daran ist das Handelsembargo, das seit 1961 besteht und mit dem die USA Kuba in die Knie zwingen wollte. Das ist bekanntlich misslungen. Das Gegenteil wurde erreicht. El bloqueo – das Embargo - ist in Kuba grundsätzlich an allem Schuld und der perfekte Sündenbock für sämtliche Missstände. Auch wenn durch die neuesten Entwicklungen die Blockade immer löchriger wird – abgeschafft ist sie noch lange nicht. Da müsste in den USA der Kongress zustimmen und das ist vorerst nicht zu erwarten.

"Ich hoffe sehr, dass das Embargo jetzt fällt, das uns schon so lange quält. Dann könnten wir uns entwickeln und hätten viel mehr Möglichkeiten, produktiv zu arbeiten. Wir kriegen hier eine Machete im Jahr. Eine Machete! Was ist das schon! Und vielleicht noch eine Feile dazu. Damit kann man doch kein Jahr arbeiten. Also müssen wir auf anderem Weg versuchen, was zu kriegen. Das heißt im Klartext: auf dem Schwarzmarkt, verstehen Sie, was ich meine?"

Kubaner sind erfinderisch. Abfall gibt es praktisch nicht auf dem Land, alles wird wiederverwertet. Rita, Geronimos Frau, zeigt die Schweine und Ferkel, die Fleisch geben, aber auch gleichzeitig Resteverwerter sind. Dann schiebt sie eine Abdeckplane zurück. Ein riesiger Berg Tomaten kommt zum Vorschein.

"Wir haben das gerade geerntet, jetzt müssen wir es schnell zu Püree verarbeiten und in Flaschen füllen. Morgen, spätestens übermorgen muss das passieren, damit das nicht schlecht wird. Das macht die ganze Familie. Meine Schwiegertochter, meine Tochter, mein Sohn, mein Mann. Am Donnerstag zum Beispiel hat mein Sohn geerntet, mein Mann und meine Schwiegertochter haben das Püree gemacht."

Auf der kleinen Terrasse des Holzhauses steht das Tomatenpüree, abgefüllt in alte Bierflaschen, auf denen Heineken oder Corona steht. Auch die verbeulten Kronkorken haben schon bessere Zeiten gesehen. Pfirsich- und Guavenpüree lagern in alten Plastikflaschen. Bei 30 oder 35 Grad Tagestemperatur hält sich Obst und Gemüse nicht lange. Es müsste eigentlich sofort in einem Kühltransporter auf die Märkte gebracht werden.

Aber Transportfahrzeuge gibt es kaum. Frisches Obst und Gemüse aus Geronimos Ernte bekommen nur die Krankenhäuser, Kindergärten und Altenheime, für die der Staat ein Kontingent einkauft. Der sogenannte "consumo social" wird mit einem klapprigen Fahrzeug abgeholt, der Rest muss ruckzuck in die Flaschen, damit Geronimo und Rita es zum Verkauf anbieten können. Zucker zum Haltbarmachen gibt es genug auf Kuba. Was fehlt, ist das Verpackungsmaterial. Also suchen die beiden alte Flaschen.

"Wir kaufen die Flaschen, manchmal kriegen wir auch welche geschenkt. Wir suchen ständig, mein Sohn sucht, ich auch, wir suchen Leute, die vielleicht Flaschen haben, aber nichts konservieren müssen. Denn wir haben zu wenige. Jetzt kommt die Mangozeit. Für die Mangos brauchen wir auch wieder Flaschen."

Ein Kühltransporter würde das Leben von Geronimo und den anderen Bauern in der Provinz Artemisa enorm verändern. Er würde auch die Versorgungslage der Bevölkerung deutlich verbessern. Aber woher soll er kommen? Ein solches Fahrzeug müsste wegen des Embargos über Umwege, zum Beispiel über Dritt- oder Viertstaaten nach Kuba importiert werden. Das macht die sowieso schon teure Anschaffung unerschwinglich. Ein gewöhnlicher Mittelklassewagen kann mit allen Umwegen, die er macht, auf Kuba bis zu 100.000 Dollar kosten. Und ein Kühltransporter?

Der Tourismus bringt Devisen ins Land

In Havannas herausgeputzter Altstadt spielt in jedem Restaurant eine andere Band und unterhält die Touristen. Nie waren so viele hier wie jetzt, jeder will Kuba noch erleben, bevor McDonald's einfällt. Europäer, Kanadier, aber auch zunehmend US-Amerikaner bevölkern die Insel, die Unterkünfte sind ausgebucht. Kapitalisten gucken Sozialisten – und umgekehrt. Der Tourismus ist Devisenbringer Nr. 1 in Kuba.

Maroder Charme: Oldtimer in Kuba.© Deutschlandradio - Ellen Haering

Nichts erinnert in der historischen Altstadt Havannas an die Lebenswirklichkeit der Kubaner – außer der Musik vielleicht. Wenige Straßenzüge weiter fällt der Putz von den Häusern, Balkone hängen windschief an bröckelnden Fassaden. Ein giftgrüner, amerikanischer Straßenkreuzer hält, es ist ein Sammeltaxi. Das Fahrzeug, Baujahr 1957, muss mit Vorsicht behandelt werden, die Türen könnten abfallen. Der Fahrer geht auf Nummer sicher, er öffnet und schließt lieber selber. Ein Rosenkranz baumelt am Rückspiegel, ein Duftbaum in den Farben der US-Flagge parfümiert die heiße Luft, eine deutsche Flagge – Relikt der letzten Fußball-WM – weht im Fahrtwind.

Der Fahrer arbeitet auf "cuenta propia", auf eigene Rechnung und verdient das Dreifache eines Akademikers im Staatsdienst. Zwischen einer halben und einer Million Kubaner haben sich in den letzten drei Jahren selbständig gemacht und fahren ziemlich gut damit. Sie haben Zugang zum CUC, einer Kunstwährung, die an den Dollar gekoppelt ist und mit der auf Kuba Luxusgüter bezahlt werden. Luxusgüter sind praktisch alles, was ein Tourist für selbstverständlich erachtet: frisches Essen, kühles Bier, komfortable Busse. Wer CUC hat, wie der Sammeltaxifahrer, kann sich vieles leisten, wovon ein Arzt im Krankenhaus, der in der nationalen Währung bezahlt wird, nur träumen kann.

Das Sammeltaxi fährt die Außenbezirke Havannas an und hält in Mariano. Dort lebt Nelly, eine 63-jährige Kubanerin. Vor zwei Jahren wollte sie auswandern, nach Miami zu ihrer Tochter ziehen. Für immer. Sie war auch dort. Aber nun sitzt sie wieder auf ihrer Terrasse im Schaukelstuhl, blinzelt in die Sonne und erzählt von ihren Erfahrungen als Migrantin.

"Der Unterschied liegt natürlich im Materiellen. Aber man merkt eben auch, dass das Materielle nicht so wichtig ist wie das Vertraute, die Familie, die Heimat, das ist doch alles sehr tief verwurzelt und das lässt sich in meinem Alter auch nicht mehr ändern."

Es gibt in Miami so viel zu kaufen, dass einem schwindelig wird, hat Nelly festgestellt. Aber es kostet auch viel. Deshalb arbeiten alle und haben keine Zeit für kubanische Geselligkeit.

"Im Ausland kann es sehr schön sein, überall wird gearbeitet, aber man lebt eben sehr eingeschlossen. Und wir Kubaner sind das nicht gewohnt. Wir leben gesellig: Wie geht es dir? Was machst du? Wie fühlst du dich? Und das vermissen wir, wenn wir ins Ausland gehen. Weil wir hier eben so sind, zumindest ich habe immer so gelebt und ich vermisse das."

Nelly wollte eigentlich ihr kleines Haus in Mariano vor zwei Jahren verkaufen. Sie war sich sicher, dass sie in Miami bei ihrer Tochter bleiben würde. Glücklicherweise hat sie niemanden gefunden, der die nötigen Devisen hatte. So konnte sie nach ihrem Ausflug in den Kapitalismus einfach wieder zurückkommen in ihre alte, vertraute Nachbarschaft.

"Sagen wir, es fehlt Brot zu Hause, dann gehst du hier zum Nachbarn, klopfst und der Nachbar gibt dir was von seinem Brot ab. Da draußen, da ist das anders. Den Nachbarn kennt man nicht. Vielleicht ist er nett, aber man kennt ihn nicht. Man klingelt nicht beim Nachbarn."

Wie auf Zuruf läuft der Nachbar mit einer Karre vorbei und bietet Kokoskuchen an. Zwei, drei Worte und ein Lachen. Das ist Heimat.

In der Provinz Matanzas, ganz in der Nähe von Varadero, dem größten Touristenzentrum in Kuba, lebt Ökobauer Fernando Donis mit Pferden, Hühnern und Hasen auf seiner Finca. Sie gehört mit 46 Hektar zu den größten, die im Privatbesitz geblieben sind.Eine Zufahrt führt auf einen ausladenden Platz, ein knorriger, alter Baum spendet üppigen Schatten. Einige Arbeiter dösen in der Mittagspause auf den Bänken. Ein Paar schleppt mit vereinten Kräften einen riesigen Kohlkopf vom Feld.

Verheerende Folgen des Zuckerrohranbaus

Seit 1933 gehört die Finca der Familie Donis, nach der Revolution wurde hier – wie fast überall auf Kuba – Zuckerrohr angebaut. Die sozialistischen Bruderstaaten nahmen die Ernte ab. Die Monokultur hatte verheerende Folgen, erzählt Fernando, Mitte 40, und wischt sich die Hände an der Hose ab.

"Es gab hier praktisch keinen fruchtbaren Boden mehr. Wir haben es mit allem versucht, wir haben Bohnen ausgesät und es ist nicht eine einzige Saat aufgegangen. Wir haben es mit Dünger versucht, aber es hat nichts genützt. Der Boden war ausgelaugt. Also haben wir die Finca umgestellt auf ökologischen Landbau."

Heute ist Fernando Donis Multiplikator und Vorreiter für die ökologische Sanierung landwirtschaftlicher Flächen in Kuba. Er gibt Kurse im ganzen Land, von überall her kommen Bauern zu seinen Seminaren auf die Finca und staunen über die riesigen Kohlköpfe, die er tonnenweise an den Staat verkauft. Für die kubanischen Bauern ist ökologische Landwirtschaft nichts völlig Neues. Sie mussten zwangsweise umstellen als in den 90er-Jahren Kubas Absatzmarkt zusammenbrach.

Fernando Donis mit einem frisch geernteten Kohlkopf.© Deutschlandradio - Ellen Haering

"Ein Vorteil, den die kubanischen Landwirte haben, ist, dass sie die Spezialperiode in den 90er-Jahren durchlebt haben. Es gab ja keinen Dünger mehr. Wenn wir so weitergemacht hätten wie früher, mit diesem hohen Verbrauch an Düngemitteln aus der Sowjetunion, dann hätten wir heute keinen fruchtbaren Boden mehr auf Kuba."

Fernando Donis zeigt auf ein großes Stallgebäude, hier ist seine Regenwurmfarm, er verkauft auch Kompost. Gleich dahinter seine Biogasanlage, aber er muss jetzt weg, er ist umtriebig. Jorge Luís Carranza übernimmt, er arbeitet an einem benachbarten Institut, das in der Provinz Matanzas Bauern in Fragen des Anbaus berät und auch die Kurse von Fernando Donis bewirbt. Die staatliche Landwirtschaft bringt nur noch so wenig ein, dass viele Betriebe einfach geschlossen werden. Die privatwirtschaftlich organisierten Bauern sind diejenigen, die jetzt die Ernte einfahren.

Im Stall führt ein etwa 200 Meter langer Gang durch die Regenwurmfarm, rechts und links sammelt sich in Betontrögen der Kompost, durch den sich die Würmer schlängeln. Über den Trögen leben Hasen, deren Exkremente und Futterreste direkt nach unten zu den Würmern fallen.

"Hast du die vielen Regenwürmer gesehen? Die vermehren sich hier und ihre eigenen Exkremente reichern den Kompost an, den wir hier produzieren. Und von den Hasen sagt man, dass deren Exkremente und deren Futterreste wiederum das beste Futter für die Regenwürmer abgeben."

Die Arbeiterin, die die Tiere gerade füttert, nutzt die Gelegenheit um zu zeigen, in welcher Geschwindigkeit sich Hasen vermehren. Begeistert packt sie einen Hasen am Genick, holt ihn aus seinem Gitter und setzt ihn zu einer Häsin. Nach wenigen Sekunden ist der Spaß vorbei. Zehn Häsinnen kommen auf einen Hasen, erklärt Jorge Luís nicht ohne Bewunderung, und weil das mit der Vermehrung so gut klappt, werden die Hasenställe gerade erweitert. Platz gibt es genug, Arbeiter ebenfalls, Abnehmer für Fleisch und Kompost sowieso. Was fehlt ist – wie immer in Kuba – das Material: Gitter, Schrauben, Beton. Man muss improvisieren.

Draußen hinter dem Stall erklärt Jorge Luís die rustikale Biogasanlage. Etwas windschief türmen sich die verschiedenen Bestandteile über- und nebeneinander, zwei Speicher aus Metall und Plastik dienen zum Gären und Fermentieren. Kaum zu glauben, aber die Anlage produziert Strom und Dünger. Dass die Kubaner in der Lage sind, aus dem Nichts und ohne jede technische Ausrüstung eine Biogasanlage zu bauen, zeigt nicht nur, dass sie improvisieren können, sondern auch, dass sie über die nötigen Basiskenntnisse verfügen. Alle Kubaner - ausnahmslos - gehen zur Schule, seit fast 60 Jahren ist das so, viele studieren. Das haben sie ihren Nachbarn in der Karibik und in vielen Ländern Amerikas voraus.

Jorge Luís, 56 Jahre alt, lässt sich auf die schattige Bank fallen, neben seine Kollegin Aylin Torres. Sie ist im gleichen Forschungsinstitut für Marketingfragen zuständig. Aylin ist drei Jahrzehnte jünger, gerade einmal 25. Die politischen Ansichten der beiden sind aber fast deckungsgleich.

Jorge Luís: "Wir Kubaner beglückwünschen Obama –das hört sich vielleicht komisch an – aber wir beglückwünschen ihn, weil er der erste und einzige Präsident ist, der diese feindliche Politik beenden will, jedenfalls sagt er es."

Aylin: "Wenn die USA uns mit Respekt begegnen und nicht kommen, um uns und unsere Politik und unsere Erfolge kaputt zu machen, ist alles gut. Aber ich sehe die Gefahr, dass sie versuchen hier einzudringen und unser Land übernehmen wollen. Das geht nicht. Was wir erreicht haben, das hat uns viel Arbeit gekostet und viele Opfer abverlangt. Unser System werden wir verteidigen."

Jorge Luís: "Wenn du mich respektierst, respektiere ich dich. Wir sprechen hier über Beziehungen. Die unterhalten doch Beziehungen mit China, mit Vietnam, mit Russland. Das sind sozialistische Länder. Warum sollte es also keine Beziehungen mit Kuba geben?"

Kubaner schätzen ihre Bildungspolitik und das Gesundheitswesen

Jorge Luís und Aylin verteidigen Kubas Bildungspolitik, das Gesundheitswesen, das politische System, aber auch die kubanische Lebensart. Dabei verdienen beide nicht mehr als 20, 30 Euro im Monat, den kubanischen Durchschnittslohn. Zugang zu Devisen haben die beiden nicht, aber auf dem Land spielt das eine etwas geringere Rolle als in der Stadt. Die Schuld an allem, was nicht gut läuft, hat das Embargo, findet Aylin. Es kostet Kuba viel Geld, das dringend anderweitig gebraucht würde.

"Wir zahlen heute das Doppelte oder Dreifache von dem, was die Waren in den USA kosten würden oder in einem dritten Land, das mit uns wirtschaftlich zusammenarbeiten könnte, wenn die USA das nicht unter Strafe verbieten würden."

Ginge es nach Aylin, dann würde Kuba mit dem Geld landwirtschaftliche Industriegüter einkaufen und Medizintechnik. Moderne Kommunikationstechnologie, schnelles Internet – nice to have. Mit ihrem alten Handy am Ohr wirkt die 25-Jährige ganz zufrieden.

Ausstellung in der Fábrica del arte cubano.© Deutschlandradio - Ellen Haering

Drinnen dröhnen die Bässe, draußen windet sich die Schlange der Wartenden um zwei Straßenecken: Es ist Samstagabend, 22 Uhr, und die Jugend Havannas trifft sich in der fábrica del arte cubano, einer alten Ölfabrik – umgebaut zum Kulturzentrum. In der Konzerthalle drängen sich die Tanzenden vor der Bühne, werfen Arme und Körper zueinander, umeinander, übereinander. Die Stimmung ist ausgelassen, frei, lebendig. Der Klimaanlage sei Dank.

Die Konzerthalle ist Teil eines größeren Kulturkomplexes: zahlreiche Galerien, Bühnen für Theater und Tanz, ein Kino und mehrere Bars plus einer großen Terrasse gehören zur kubanischen Kulturfabrik –das Projekt eines Künstlerkollektivs. Ein erfolgreicher Musiker hat die brach liegende Ölfabrik gekauft und umgebaut. Das Kulturministerium hat die Fabrik im ersten Jahr unterstützt, jetzt trägt sie sich allein. Im ersten Stock in der Galerie sitzt einer der Gründer, Inti Herrera Núnez, heute viel gefragt, denn das schwedische Fernsehen ist da. Alle wollen jetzt kooperieren mit Kuba, alle wollen internationale Projekte voranbringen, dabei sein, bei der nächsten Revolution.

"Ich glaube, die Kunst spielt eine verändernde Rolle, sie nimmt einen kritischen, visionären Standpunkt ein. Die Kunst bringt Menschen zusammen mit ihren persönlichen und vielfältigen Wahrnehmungen der Realität. Ich denke, vielleicht kann ein Kunstwerk allein nichts verändern, aber viele Kunstwerke zusammen können das Bewusstsein schärfen. Und die Kunst hat eine reinigende Wirkung, die uns zu besseren Menschen macht. Deshalb halte ich es für wichtig, dass eine Gesellschaft immer ihren Fokus auf die Kultur legt."

Natürlich hat Havannas Kulturfabrik eine Website, natürlich kommunizieren Inti und seine Kollegen über das Internet, natürlich sind viele Jugendliche, die hier auf der Terrasse ihr Bier trinken, immer mal wieder in den sozialen Netzwerken unterwegs. Es gibt Internet auf Kuba, aber es ist unendlich langsam und teuer. Schuld daran ist das Embargo, nicht die Zensur – das glauben die meisten Kubaner.

Je später der Abend, desto voller wird es. Das Publikum ist international, das Durchschnittsalter liegt bei Mitte 20, sie könnten überall auf der Welt feiern: in Rom, New York, Berlin oder Buenos Aires. In der Kulturfabrik gibt es keine sozialistische Romantik wie in der Altstadt Havannas. Hier ist es so wie anderswo. Ist das jetzt gut – oder schlecht? Die jungen Kubaner stellen sich diese Frage nicht.

"In Kuba oder Havanna ist das der Ort, der die Jugend gerade anzieht wie kein anderer. Und es gefällt hier auch Jugendlichen, die aus dem Ausland kommen, die fühlen sich hier auch wohl. Es gibt keinen besseren Ort. Das ist super, das ist positiv!"

Ellen Haering: "Ich war mehrfach in Kuba und bin immer wieder fasziniert davon, wie die Kubaner es schaffen trotz widrigster Lebensumstände, die ich überhaupt nicht romatisieren will, ihr Leben zu meistern und dabei auch noch gute Laune verbreiten."

Unsere Reporterin Ellen Haering in Kuba.© Deutschlandradio - Ellen Haering