PErIODyScHe FRaGeN

33:35 Minuten

Das vor 150 Jahren entwickelte Periodensystem war ein Meilenstein: Aber neue, besonders schwere und extrem kurzlebige Elemente stellen die bisherige Ordnung infrage.

Im März des Jahres 1869 sitzt Dmitri Iwanowitsch Mendelejew an seinem Schreibtisch und brütet über einem buchstäblich „elementaren“ Problem. Der Chemieprofessor aus St. Petersburg versucht, Ordnung in die dreiundsechzig damals bekannten chemischen Elemente zu bringen.

Wasserstoff, Indium, Chlor, Gold, Phosphor, Stickstoff, Chrom, Selen, Bor ...

Eine Herausforderung, die Mendelejew schon seit Jahren beschäftigt. So hat er zum Beispiel die Symbole der Grundsubstanzen auf Karteikarten geschrieben. Auf langen Bahnfahrten vertreibt er sich die Zeit damit, sie immer wieder umzugruppieren und neu anzuordnen. Eine chemische Patience.

Gold, Stickstoff, Bor – Wasserstoff, Phosphor? – Chrom, Indium, Phosphor? – Selen

Spiel mit den Elementen als Patience

Das Spiel mit den Elementen dient dem russischen Forscher nicht nur dazu, die Zeit totzuschlagen. Denn er schreibt ein Buch: eine umfassende Bestandsaufnahme des chemischen Wissens in zwei Bänden. Sein Verleger sitzt ihm im Nacken, die Abgabefrist droht. Den ersten Band hat er bereits abgeschlossen, fünfhundert Seiten dick ist das Buch geworden. Und doch hat Mendelejew darin gerade einmal acht Elemente behandelt. Bleiben fünfundfünfzig übrig, die er nun in den zweiten Band zwängen muss.

Doch in welcher Reihenfolge soll er sie abhandeln? Alphabetisch? Oder in der Reihenfolge ihrer Entdeckung?

Im ersten Band hatte Mendelejew Allerweltselemente vorgestellt: die drei Gase Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, zu finden in Wasser und Luft. Den Kohlenstoff, das Universalelement jeglichen Lebens. Die Halogene: Fluor, Chlor, Brom und Iod. Übelriechende Substanzen, die sich nur schwer aus ihren Verbindungen isolieren ließen. Jetzt aber lag ein viel weiteres Feld vor Mendelejew: unzählige Metalle, von denen sich viele in ihren chemischen Eigenschaften ähnelten. Aber warum zum Beispiel sollte er dann dem Zirkonium den Vorzug geben vor dem Titan, oder dem Natrium vor dem Barium?

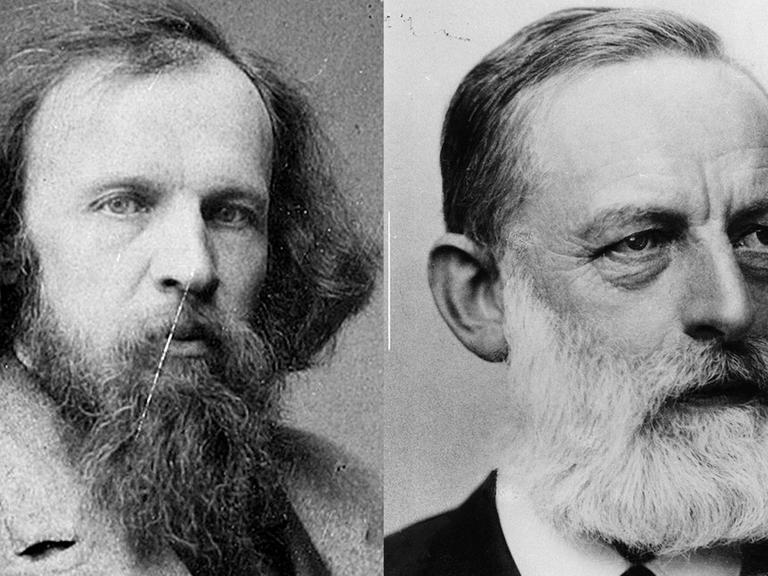

Der russische Chemiker Dmitri Mendelejew (1834-1907) brütete Jahre über einer Systematik der Elemente.© picture alliance / akg-images

Dabei war Mendelejew nicht der einzige Forscher, der sich damals Gedanken über eine chemische Systematik machte, erklärt Gisela Boeck, die sich an der Universität Rostock mit der Geschichte des Periodensystems beschäftigt:

„Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren bereits so viele Elemente bekannt, dass man versuchte, sie in eine Ordnung zu bringen. Wenn ich eine gewisse Vielfalt habe an Stoffen, muss ich ja versuchen, sie zu beschreiben, sie zu systematisieren, sie zu klassifizieren.“

Forscher auf der Suche nach Gruppen und Familien

So versuchten die Forscher, die Elemente chemischen Familien zuzuordnen. Deren Mitglieder ähneln einander, indem sie zum Beispiel auf die gleiche Weise mit Sauerstoff reagieren. Johann Wolfgang Döbereiner war 50 Jahre vor Mendelejew aufgefallen, dass sich in der Natur häufig jeweils drei Elemente anhand ähnlicher Eigenschaften gruppieren lassen, wie etwa Calcium, Strontium und Barium. Und so führte er die Idee eines chemischen Dreiklangs ein, der sogenannten Triaden.

Der Brite John Newlands hatte bemerkt, dass sich in einer Reihe mit steigender Atommasse bestimmte Eigenschaften bei jedem achten Element wiederholten. Das nannte er das Gesetz der Oktaven. Und in Deutschland arbeitete Lothar Meyer daran, die chemischen Grundbausteine der Materie in ein System zu pressen.

Währenddessen sitzt Mendelejew in St. Petersburg und grübelt. Am ersten März 1869 schließlich kommt ihm die rettende Idee: Ein Schaubild muss her. Eine systematische Tabelle, geordnet einerseits nach der Masse der Atome, andererseits nach ihrem chemischen Charakter. Damit formuliert Dmitri Iwanowitsch Mendelejew an einem einzigen Tag vor 150 Jahren die grundlegende erste Fassung des Periodensystems der Elemente.

Er schickt sie an seinen Verleger und reicht gleichzeitig eine Notiz bei der Russischen Chemischen Gesellschaft ein, wo das Werk zweieinhalb Wochen später der Öffentlichkeit präsentiert wird. Es erscheint eine Veröffentlichung in einem russischen Journal und kurz darauf in der deutschen „Zeitschrift für Chemie“.

„Ueber die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente.“ So lautet der Titel des kurzen Aufsatzes. Ein knapper Text beschreibt das Ordnungsprinzip, und dann folgt die Tabelle mit den Kürzeln. Wenig später publiziert auch Lothar Meyer seine Version des Periodensystems, die mit Mendelejews Fassung weitgehend übereinstimmt.

Zwei Ordnungsprinzipien kombiniert

Beide Chemiker haben eine physikalische Eigenschaft gewählt, um die Elemente zu ordnen: die Atommasse. Das leichteste Element, der Wasserstoff, führt die Tabelle an. Von dort aus nimmt die Masse schrittweise von Element zu Element zu. Doch der Clou besteht darin, dass Mendelejew und Meyer noch ein zweites Ordnungsprinzip einführen: ein chemisches.

„Man hätte die Anordnung so vornehmen können, dass man sie einfach hintereinander schreibt“, sagt Gisela Boeck: „Aber es wurde festgestellt, dass eine Wiederholung in den Eigenschaften auftritt, und zwar immer in ähnlichen Abständen. Und zwar war das in den 1860er-Jahren so, dass immer bei dem achten Element eine Ähnlichkeit in den Eigenschaften auftrat.“

Dahinter verbirgt sich nichts anderes als Newlands Gesetz der Oktaven, nun aber in eine systematische Tabelle integriert. Dadurch ergibt sich eine Anordnung, in der die chemischen Familien in Spalten untereinanderstehen: etwa die Alkalimetalle, die Erdalkalimetalle, die Chalkogene, also die „Erzbildner“, und die „Salzbildner“, die Halogene.

Unzählige Elemente sind seit 1869 hinzugekommen. Mendelejew selbst hatte Lücken gelassen in seiner Tabelle, die bald schon durch die neu entdeckten Elemente Gallium, Germanium und Scandium gefüllt wurden. Die Edelgase waren Mitte des 19. Jahrhunderts noch unbekannt und waren daher in der Veröffentlichung des russischen Chemikers nicht enthalten. Erst 1904 erhielt William Ramsay den Nobelpreis dafür, dass er sie isoliert und korrekt im Periodensystem platziert hatte. Jahrzehnte lang galt das Uran als chemische Schallmauer. Schwerere Elemente waren auf der Erde nicht gefunden worden. Doch dann tauchten sie in Kernreaktoren als Nebenprodukt auf und wurden später auch in Teilchenbeschleunigern gezielt erzeugt. Sie alle konnten ohne Probleme in Mendelejews Tabelle integriert werden. Die Grundprinzipien hinter dem System sind statisch. Und dennoch: die Tafel wächst und verändert sich.

Das Periodensystem und seine Ausreißer

Denn: das Ordnungsprinzip des Periodensystems hat Grenzen. Welche Eigenschaften ein Element besitzt, welche Reaktionen es eingeht und welche chemischen Verbindungen sich daraus ergeben – das alles können Chemiker zwar einfach dadurch abschätzen, dass sie sich anschauen, in welcher chemischen Familie, in welcher Gruppe es steht.

Aber es gibt es auch vereinzelte Ausreißer. Quecksilber zum Beispiel ist ein Metall – und doch gleichzeitig bei Raumtemperatur flüssig. Die Theoretische Chemie sagt voraus, dass sich solche Ausreißer gerade bei den superschweren Elementen am unteren Rand des Periodensystems häufen. Hier wird die universale Ordnung der Tabelle möglicherweise brüchig.

Christoph Düllmann möchte die theoretischen Vorhersagen im Experiment überprüfen. Dabei helfen soll ihm das superschwere, aber auch sehr kurzlebige Element Flerovium:

„Das ist ein Neuzugang zum Periodensystem, ist erst von wenigen Jahren dort mit aufgenommen worden. Und wenn ein neues Element ins Periodensystem kommt, ist für den Chemiker natürlich eine der ersten Fragen: Passt es denn überhaupt dorthin, wo es ja eingeordnet wird. Diese Einordnung, die passiert erst einmal nur anhand einer Nummer, wo man durchzählt von unten nach oben. Und das Periodensystem wurde ja so auch entwickelt, dass Elemente untereinanderstehen, die sich chemisch ähneln.“

Am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt ist der Chemiker dem Rätsel der superschweren Elemente auf der Spur. Zwischen den Jahren 1981 und 1996 wurden hier sechs der schwersten bekannten Elemente erstmals erzeugt und nachgewiesen – vom Bohrium bis zum Copernicium. Dafür hatten die Forscher Atome mit Hilfe eines Linearbeschleunigers aufeinander geschmettert, sodass ihre Kerne miteinander verschmolzen.

Experimentierhalle für superschwere Elemente

Christoph Düllmann ist gerade auf dem Weg von seinem Büro zu dieser Elementschmiede:

„So, wir sind jetzt hier im Bereich der Experimentierhalle und begeben uns zum Messplatz X8. Das ist unser Kürzel für das Experiment TASCA. Dort untersuchen wir die superschweren Elemente und machen insbesondere auch Chemieexperimente. – Da geht es hier um die Ecke und dann sind wir schon an dieser Gittertür, da hinten dran ist letztlich das Experiment.“

Das Gebäude ähnelt einer Fabrikhalle. Gut zehn Meter sind es vom Betonboden bis zur Trapezblechdecke. Massive Wände trennen die Experimentalbereiche voneinander ab. Eine unscheinbare Gittertür gibt einen schmalen Gang frei, der ins Innere der Halle führt.

Ein fensterloser, beinahe schon höhlenartiger Raum, schummrig beleuchtet. Pumpen surren, und gelbe Schilder warnen vor starken Magnetfeldern. In der Mitte der Kammer steht eine Maschine, deren Zweck nicht offensichtlich zu erkennen ist: ein Monstrum aus Metallröhren, Kabeln und Messinstrumenten. An diesem Aufbau endet eine Strahllinie des Linearbeschleunigers UNILAC.

Sieht wie ein Trichter aus: Der Teilchenbeschleuniger bei der Gesellschaft für Schwerionen-Forschung (GSI) in Darmstadt von innen.© picture alliance / dpa / Nicolas Armer

„Im Prinzip kann man den UNILAC-Beschleuniger als eine große Kanone, die schießt mit Atomkernen, auffassen“, sagt Christoph Düllmann. Die Kanone ist etwa hundert Meter lang und schießt in etwa mit einer Million Millionen Geschossen pro Sekunden. Und dann gibt es eine kleine Zielscheibe. Das ist eine Folie, ein Ziel, das hat acht Millimeter Durchmesser.“

Die Geschosse, in diesem Fall Calcium-Atomkerne, müssen dann die deutlich schwereren Atome der Zielscheibe zunächst einmal treffen. Kollisionen finden jedoch nur sehr selten statt, denn die Kerne nehmen nur einen winzig kleinen Teil des Atoms ein. Aber durchschnittlich dreimal pro Tag haben die Forscher dann doch Glück – und die Fusion gelingt.

„Dreimal pro Tag kriegen wir also so ein Atom, das lebt dann auch etwa zwei Sekunden“, erzählt Christoph Düllmann . „Die Aufgabe des Chemikers ist jetzt, in diesen zwei Sekunden einfache Chemieexperimente zu machen, um das chemische Verhalten dieses neuen Elements zu ergründen.“

Flerovium steht direkt unterhalb von Blei

Wie reagieren die einzelnen Flerovium-Atome mit einer Oberfläche aus einem anderen Element, zum Beispiel aus Gold? Docken sie daran an – und wenn ja: Wie stark oder wie locker sitzt diese Bindung? Das Periodensystem sollte hier eine erste Orientierungshilfe bieten, erläutert Christoph Düllmann. Denn Flerovium steht dort direkt unterhalb des Schwermetalls Blei.

„Das Periodensystem wurde ja so auch entwickelt, dass Elemente untereinanderstehen, die sich chemisch ähnlich sind“, sagt Christoph Düllmann. „Das heißt, dass das Periodensystem, wenn es denn auch dort noch gilt, vorschlägt, dass Flerovium ein Schwermetall ist. Das zu untersuchen, ist unser Ziel. Insbesondere ist das spannend, weil es theoretische Berechnungen gibt, die sagen, dass das vielleicht gar nicht ein Schwermetall ist, sondern dass es mehr mit einem Edelgas gemein hat.“

Dann würde es aber vielmehr dem Radon ähneln, das im Periodensystem ganze vier Gruppen weiter rechts vom Blei zu finden ist. Die Ursache für dieses abweichende Verhalten dürften sogenannte relativistische Effekte sein, die aus Albert Einsteins Spezieller Relativitätstheorie resultieren.

„Und die Relativitätstheorie hat ja vorgeschlagen, dass es sozusagen eine Schallgrenze gibt für das Licht, also die Lichtgeschwindigkeit, und dass diese Grenze universell gültig ist und für alle Teilchen, dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht“, erklärt Christoph Düllmann. „Und es folgt auch daraus: Je näher sich die Geschwindigkeit eines Objekts dieser Grenze annähert, desto schwerer wird das Objekt. Das gilt auch für Elektronen in Atomen.“

Viele positive Ladungen im Nukleus zusammengepresst

Und ganz besonders gilt das für die Elektronen in den Atomen der superschweren Elemente. In ihrem Nukleus sind so viele positive Ladungen zusammengepresst, dass sie die kernnahen Elektronen auf etwa achtzig Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Deren Masse nimmt damit zu, und das verändert den gesamten Aufbau der Atomhülle – die für das chemische Verhalten eines Elements verantwortlich ist. Flerovium könnte aufgrund dieses Phänomens seinen metallischen Charakter ablegen und sich wie ein unnahbares Edelgas verhalten.

Um herauszufinden, wie sich Flerovium tatsächlich verhält, schickt der Darmstädter Forscher die wenigen Atome, die der Beschleuniger erzeugt, auf eine Reise durch einen engen Kanal, der innen mit Gold beschichtet ist, erklärt Christoph Düllmann und greift nach einem Gegenstand, der aussieht wie ein sehr schmales Lineal aus Stahl mit Schrauben an den beiden Enden:

„Ich habe hier ein solches Chemieexperiment vor mir, das diesen engen Kanal enthält. Wir nennen das unseren Compact-Detektor. Und ich schraub den jetzt mal auf. Der besteht aus zwei Hälften, die zusammengeschraubt sind und eben den oberen und den unteren Teil dieses Kanals bilden, und die Oberfläche dann auch sichtbar wird, wenn man den aufmacht.“

Ein goldfarbener Streifen auf beiden Teilen erscheint. Über diese Bahn hüpfen die künstlich erzeugten Atome und werden dabei abgebremst – mal mehr, mal weniger, ganz nach ihrem chemischen Charakter. Edelgase kommen erst sehr spät zu stehen, denn das Gold hält sie kaum fest. Schwermetalle wie Blei oder gar Quecksilber bleiben jedoch bereits frühzeitig kleben. Ihr radioaktiver Zerfall signalisiert den Wissenschaftlern, wie weit sie es geschafft haben.

Drei Atome in einem Monat

Im Jahr 2010 hatten Forscher am Vereinigten Institut für Kernforschung im russischen Dubna solch eine Messung bereits am Flerovium durchgeführt. Beteiligt waren auch Experten vom Paul Scherrer Institut in der Schweiz. Innerhalb einer Experimentierzeit von einem Monat hatten sie gerade einmal drei Atome des Superschwergewichts erzeugt.

„Zwei von diesen dreien sind relativ weit in den Kanal reingeflogen“, so Christoph Düllmann, „was dann die Schweizer Kollegen letztlich zu der Überzeugung gebracht hat, dass das Element 114 doch eher edelgasähnlich ist.“

Die zwei neuen Elemente 114 und 116 – Flerovium und Livermorium – bekamen in einer offiziellen Zeremonie ihre Namen.© dpa / Tass / Zurab Dzhavakhadze

War mit dem Flerovium die Grenze der Periodizität erreicht, an der relativistische Effekte beginnen, die Chemie der Elemente zu diktieren? So schien es zunächst. Aber vier Jahre später begannen die Forscher in Darmstadt ihre eigenen Messungen am Element 114. Christoph Düllmann erzählt:

„Unser Experiment, das wir an der GSI hier in Darmstadt durchgeführt haben, das hat uns nur zwei Atome gebracht letztlich. Und die sind aber sehr viel früher in dem Kanal gemessen letztlich worden, woraus wir für unser eigenes Experiment geschlussfolgert haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es edelgasähnlich ist, doch sehr klein ist. Wir können auch mit nur zwei Atomen natürlich keinen sehr starken Wert angeben. Wir können aber doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass es wirklich edelgasähnlich ist.“

Die Frage bleibt weiter offen

Zwei Experimente mit zwei widersprüchlichen Ergebnissen. Die Frage bleibt also weiterhin offen. Eine längere Laufzeit des Versuchs könnte mehr Atome und dadurch verlässliche Resultate liefern.

„Ich würde sagen, am Ende wird es seine eigene Chemie haben“, sagt Christoph Düllmann. „Es ist ein eigenes Element, es wird nicht eine Kopie eines der bereits bekannten Elemente sein. Aber wem es dann am ehesten ähnelt, das ist schon eine spannende Frage für mich.“

Mit jeder neuen Erkenntnis kann sich das Bild, das wir vom Periodensystem haben, ein Stück weit wandeln – so wie es seit 150 Jahren der Fall ist. Die Chemikerin Gisela Boeck:

„Ich glaube, was die Allermeisten auch noch aus dem Schulunterricht mitbringen, ist diese Vorstellung einer Tafel, einer zweidimensionalen Anordnung, in der wir alle heute bekannten Elemente wiederfinden. Und was das Periodensystem eigentlich ist, das ist so ein wenig auch eine Auffassungssache.“

Eine Landkarte des chemischen Kontinents

Manche sehen es als eine etwas unförmige Tabelle, nützlich für die Inventur aller Materie. Aber man kann das Periodensystem auch als eine Landkarte des chemischen Kontinents betrachten: An der Küste im Westen erhebt sich der Gebirgszug der Alkalimetalle: Natrium – Kalium – Cäsium. Wilde Elemente, die heftig mit Luft und Wasser reagieren.

Je weiter nach Süden wir entlang der Küste reisen, desto heftiger fallen diese Reaktionen aus. Nur ein kleines Stück weiter östlich: die Erdalkalimetalle Magnesium – Calcium – Strontium: Deutlich zurückhaltender in ihren Reaktionen.

Über die schmale Landbrücke der Lanthanide und Actinide geht es weiter in das Reich der Übergangsmetalle: Eisen – Nickel – Silber – Platin – Gold. Eine weite, gleichförmige Ebene, in der sich die Eigenschaften der Elemente nur graduell ändern.

Dahinter belebt sich die Landschaft wieder, wenn wir im Norden an den Elementen der zweiten Periode vorbeikommen. Bor – Kohlenstoff – Stickstoff – Sauerstoff: Eine bunte Vielfalt. Dann das Fluor, das elektronenhungrigste Element, im starken Kontrast zu den unreaktiven Edelgasen, sie sich vollkommen selbst genügen und die östliche Grenze des Kontinents bilden: Helium – Neon – Argon.

Und von dort wenden wir uns noch einmal nach Süden, wo die schwersten und unbeständigsten Elemente den unteren Rand des Periodensystems bilden: Flerovium – Moscovium – Livermorium.

Wie umgehen mit den Widersprüchen?

Ob Tabelle oder Landkarte: Frei von Widersprüchen ist das Periodensystem in keinem der Fälle. Helium zum Beispiel besitzt zwei Elektronen. Diese Konfiguration gleicht den elektronischen Eigenschaften in der äußeren Hülle der Erdalkalimetalle. Vom rein elektronischen Standpunkt wäre es also naheliegend, dass Helium die zweite Gruppe im Periodensystem anführt, also genau über dem Beryllium steht. Und doch ist es üblicherweise über dem Neon zu finden.

Denn Helium ist zweifelsfrei ein Edelgas, das keinerlei Verbindungen mit anderen Elementen eingeht – und eben kein reaktives Erdalkalimetall. Welche Eigenschaften den Vorrang haben sollten im Periodensystem, die physikalischen oder die chemischen, sei nicht immer eindeutig, erklärt Guillermo Restrepo vom Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften:

„In einem Lehrbuch der Allgemeinen Chemie wird auf den ersten Seiten üblicherweise erklärt, wie Atome aufgebaut sind. Und dann erst kommt das Periodensystem dran, und wie es mit dem Atommodell zusammenhängt. Chemie wird damit auf reine Physik reduziert. Und das ist auch in Ordnung, wenn man sich bloß die Elemente in ihrem Grundzustand anschaut. Aber dabei übersieht man einen wichtigen Aspekt: Im Periodensystem geht es um Chemie. Und Chemie hat nichts mit einzelnen, isolierten Elementen zu tun. In der Chemie geht es um Verbindungen und wie Substanzen miteinander reagieren – und wie man in diesen chemischen Reaktionen gemeinsame Muster erkennt.“

Der Chemiker beschäftigt sich mit den chemischen Beziehungen der Elemente untereinander. Reaktionen zwischen einzelnen Elementen lassen sich als Netzwerk darstellen. Und mit Hilfe der Netzwerkanalyse können die Forscher Muster erkennen. Das funktioniert ähnlich wie die Freundschaftsvorschläge in sozialen Netzwerken.

Bloß legt Guillermo Restrepo chemische Kriterien an die Verwandtschaftsverhältnisse an:

„Wir haben uns zum Beispiel knapp 5000 Verbindungen angeschaut, die aus zwei Elementen bestehen, in unterschiedlichen Verhältnissen. Wir haben dann in diesen Daten nach Ähnlichkeiten gesucht. Zum Beispiel: Natrium und Kalium ähneln sich, weil sie sich mit jeweils denselben Elementen im selben Mengenverhältnis verbinden, mit Sauerstoff zum Beispiel oder Chlor, Brom und Iod. So kann man nach Mustern suchen und die Elemente klassifizieren.“

Die Zwillinge Arsen und Antimon stehen abseits

Das Resultat ähnelt dann tatsächlich eher einer topographischen Landkarte als einer starren Tabelle. Elemente gruppieren sich zusammen zu Gipfeln in einer Gebirgslandschaft. Manche stehen abseits der anderen, wie etwa die Zwillinge Arsen und Antimon. Viele bilden zusammenhängende Cluster, wie man sie bereits aus dem Periodensystem kennt. Die Alkalimetalle zum Beispiel lagern sich zu einem Gebirgszug zusammen, zu einer geraden Gipfelkette fern der anderen Elemente. Manche Gruppen verschieben sich. So setzen sich Magnesium und Calcium ab von den anderen Erdalkalimetallen.

Wichtig sei solch eine Landkarte zum Beispiel auch für ein der jüngsten Diskussionen um die Form des Periodensystems: Welche Elemente gehören in die dritte Gruppe? Das ist eine Frage, die regelmäßig für Verwirrung sorgt, weil viele Studierende immer wieder darüber stolpern. Zuständig für Konventionsfragen in der Chemie ist die IUPAC. Sie hat nun eine Kommission eingesetzt, die klären soll, welche Elemente in die dritte Gruppe gehören.

Dort stehen zum einen die beiden Metalle Scandium und Yttrium. Die beiden Felder darunter aber stellen üblicherweise Platzhalter dar für die Lanthanide und Actinide, die aus Platzgründen in zwei Reihen unterhalb des Systems dargestellt werden. Wie würde man sie dort einfügen? Mit ihrem Anfang, also Lanthan und Actinium oder mit ihrem Ende, Lutetium und Lawrencium? Die letzten beiden würden vor allem jene Experten dort verorten, die dem physikalischen Ordnungsprinzip den Vorrang einräumen.

„Aufgrund unserer Untersuchungen können wir da eine Aussage treffen“, sagt Guillermo Restrepo: „Vom chemischen Standpunkt aus betrachtet gehört das Lanthan in die dritte Gruppe des Periodensystems. Und das entspricht auch dem Schema, wie es heutzutage üblicherweise dargestellt wird.“

Periodentafeln sind vom System abgeleitet

Aber auch solch eine chemische Landkarte der Elemente stelle nicht das ultimative Periodensystem dar, betont der Forscher. Denn so etwas könne es nicht geben. Das Periodensystem sei ein abstraktes Konzept. Und aus ihm haben Menschen immer wieder im Lauf der Geschichte Periodentafeln der Elemente abgeleitet.

„Ich würde es mit einer Skulptur vergleichen“, sagt Guillermo Restrepo. „Das Periodensystem ist wie eine Skulptur, auf die Licht fällt. Mal aus der einen Richtung, mal aus der anderen. Die verschiedenen Schatten, die die Figur dabei wirft, das sind die Periodentafeln. Daher gibt es auch so viele Möglichkeiten, diese Tabellen aufzustellen. In gewisser Weise sind die Periodentafeln Projektionen. Projektionen des inneren Aufbaus des Periodensystems.“

Mendelejew selbst hatte 30 verschiedene Versionen entworfen. Und bis heute werden immer neue Formen vorgeschlagen: Spiralförmige Periodentafeln und solche mit sechseckigen Feldern, die einer Honigwabe ähneln – mit Wasserstoff in der Mitte. Es gibt dreidimensionale Anordnungen und welche in Form einer plattgedrückten Pyramide. Nur eines ist allen gemein: Sie enden spätestens bei Element 118 – vorläufig zumindest.

Jahrzehnte lang hatten die USA die Nase vorne gehabt bei der Ausweitung des Periodensystems. Forscher an der Universität von Kalifornien, Berkeley erzeugten zwischen 1940 und 1955 elf bis dahin unbekannte Elemente. Berkelium – Californium – Fermium…

Mitte der 60er-Jahre schloss die Sowjetunion mit ihren Kernforschungszentrum in Dubna auf. Für die Vereinigten Staaten bedeutete dies einen zweiten Sputnik-Moment – und den Beginn eines internationalen Wettlaufs. Der Kalte Krieg hatte das Periodensystem erreicht. Nobelium – Lawrencium – Dubnium ...

Auch wenn die Begutachtung der Ergebnisse durch die Gegenseite noch ausstand: Die Forscherteams versuchten trotzdem, ihre Ansprüche als Erstentdecker geltend zu machen, indem sie eigenmächtig Namen für die Neuzugänge festlegten. So konkurrierten zeitweise mehrere Bezeichnungen um ein und dasselbe Element.

Joliotium, Hahnium, Nielsbohrium waren die Namen für das Element Dubnium. 1969 wurde dann die Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI in Darmstadt gegründet, um sich an dem Rennen zu beteiligen. Und so kam es, dass Element 110 – 1994 erstmals am GSI erzeugt – den Namen Darmstadtium erhielt. Im Jahr 2010 folgte in einem russisch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekt das Element Tenness. Seitdem wurden keine neuen Superschwergewichte mehr nachgewiesen. Ist das Wettrennen zu seinem Ende gekommen?

Das Elemente-Wettrennen ist schwieriger geworden

„Ich würde nicht sagen, das Wettrennen ist vorbei“, sagt Michael Block. „Es ist jetzt halt wesentlich schwieriger geworden. Also, die Kollegen in Japan haben ja drei Atome vom Element 113 hergestellt. Und dafür haben sie eine reine Messzeit von fünfhundert, ich glaub, zweiundfünfzig Tagen benötigt. Das heißt, bis man die Ziellinie erreicht, dauert es entsprechend länger. Und weil man in dieser Zeit ja sonst nichts Anderes machen kann, ist dann praktisch die ganze Anlage für diese Zeit blockiert.“

Diese Zeit nutzt der Physiker Michael Block am GSI lieber für andere Experimente. Er will die Faktoren herausfinden, die beeinflussen, wie lange ein künstliches Element existiert, bevor es wieder zerfällt.

Auch hier geben theoretische Überlegungen den Kurs vor: Jenseits der uns bekannten Elemente könnte im Meer der kurzlebigen Atomkerne eine Insel der Stabilität existieren, bisher noch ein weißer Fleck auf der Landkarte des Periodensystems. Demnach wäre es möglich, superschwere Elemente zu erzeugen, die deutlich stabiler sind als alle Superschwergewichte. Den Weg dorthin weisen könnten die sogenannten „magischen Zahlen“, welche die Eigenschaften der stabilen Kerne beschreiben.

Der Linearbeschleuniger beim GSI in Darmstadt© dpa / Alexander Heinl

Gerade ist Michael Block auf dem Weg zu seinem Messplatz. Dafür muss er das weitläufige GSI-Areal einmal überqueren: „Der Weg zwischen dem Büro und dem Labor ist nicht so groß, dass das jetzt ein großes Problem darstellt.“

Es ist derselbe Beschleuniger und dieselbe Experimentierhalle wie für die chemischen Untersuchungen, aber eine andere Strahllinie.

Hier werden superschwere Elemente gemacht

„Wir gehen jetzt mal ganz hinten rein“, sagt Michael Block. „Das ist jetzt sozusagen der Eingangsbereich zu dem Ort, wo die superschweren Elemente gemacht werden und wo auch die ganzen Elemente, für die man die GSI kennt, entdeckt wurden.“

In der Halle steht hinter einem Gitter eine Apparatur wie aus dem Maschinenraum eines Raumschiffs. Metallrohre und Kabel, Pumpen und Messgeräte.

„Was wir jetzt hier im Hintergrund sehen“, erklärt Michael Block, „das ist jetzt die Apparatur, mit der wir jetzt die Form und die Größe der Atomkerne messen wollen mit Hilfe von Laserlicht.“

Zwei Meter davon entfernt schrauben zwei Forscherinnen an einem Aufbau herum, der sich zum größten Teil unter einer grauen Folie verbirgt. Es handelt sich um eine der genauesten Waagen der Welt, erklärt der Physiker, hier werden Atomkerne gewogen – mit höchster Präzision:

„Wenn man zum Beispiel jetzt am Flughafen in der Nähe so einen A380er Airbus nimmt und steigt dann ein und hat jetzt meinetwegen eine Ein-Cent-Euro-Münze in der Tasche und lässt die dann im Flugzeug zurück, dann kann man genau diesen Unterschied messen, also ungefähr eine Cent-Münze im Vergleich zu einem vollgetankten Airbus A380 ist so die relative Genauigkeit, mit der wir hier Atome messen können.“

Durch die hochpräzise Messung der Kernmassen können die Experten an der GSI auf die Energie schließen, die alle Bausteine eines Atomkerns zusammenhält. Eine hohe Bindungsenergie sorgt auch für einen stabilen Kern. Die positiv geladenen Protonen in seinem Inneren stoßen sich gegenseitig ab und müssen von den ungeladenen Neutronen förmlich zusammengeklebt werden. Ähnlich wie die Elektronen in der Hülle besetzen beide Kernbausteine sogenannte Schalen, die teilweise oder komplett – „abgeschlossen“ – gefüllt sein können.

„Und alle diese Kerne, bei denen diese abgeschlossene Schale vorliegt, haben halt typischerweise eine erhöhte Stabilität. Und es ist eben einer der Untersuchungspunkte bei uns konkret, wirklich diese Bindungsenergie zu messen, aus denen man die Position finden kann, bei der so eine magische Zahl auftritt.“

Die Bedeutung der magischen Zahlen

Diese magischen Zahlen, die Anzahl der Kernbausteine mit voll besetzten Schalen, die auf eine hohe Stabilität der Kerne hinweisen, kennt man bereits von leichteren Elementen – etwa von Blei, Zinn und Nickel. Theoretische Abschätzungen lassen vermuten, dass ein superschwerer Flerovium-Kern mit seinen 114 Protonen und mit 184 Neutronen auf einer Insel der Stabilität liegen sollte, im Meer der kurzlebigen Elemente.

„Und das deutet eben genau auf diesen Trend zu dieser Insel der Stabilität hin“, sagt Michael Bloch. „Und wir sind jetzt eben am Rand. Und wenn wir zum Zentrum eben kommen, erwarten wir, dass dieser Effekt sich also noch sich weiter ausprägt.“

Aber auch jenseits des Periodensystems in seiner heutigen Form könnten sich neue Elemente entdecken lassen. Mit Element 118, dem Oganesson, ist die siebte Periode zwar abgeschlossen. Doch die Tabelle ist vielleicht noch lange nicht zu Ende. Wenn es den Forschern gelingt, auf eine Insel der Stabilität weit hinter diesem Element vorzudringen, dann dürfte sich das Periodensystem – schon wieder ändern.

„Ich meine, das ist, würde ich sagen, in der Wissenschaft eigentlich immer so, dass es eigentlich nichts wirklich Statisches gibt“, sagt Michael Block. „In der Wissenschaft sollte eigentlich alles dynamisch sein und sich an die neuen Erkenntnisse anpassen. Und das trifft meiner Meinung nach auch auf das Periodensystem zu.“