Literatur:

Dieter Mann: "Schöne Vorstellung. Eine Autobiographie in Gesprächen mit Hans-Dieter Schütt"

Aufbau Verlag 2016

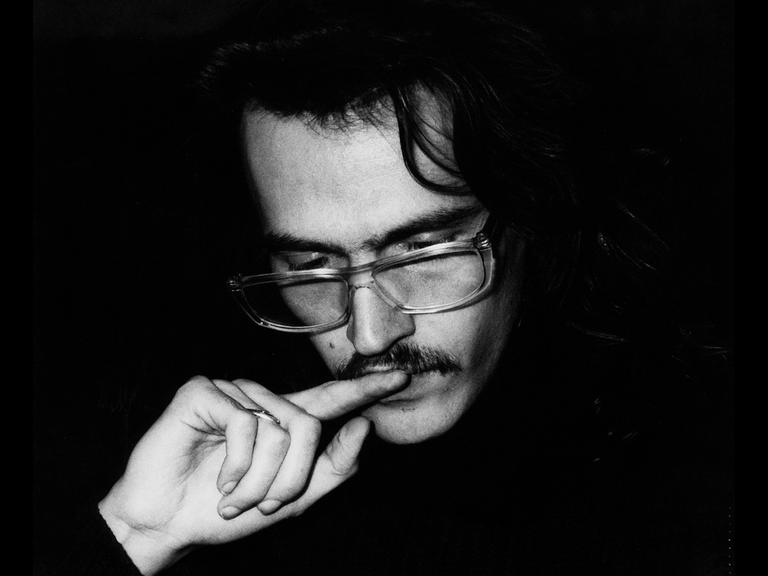

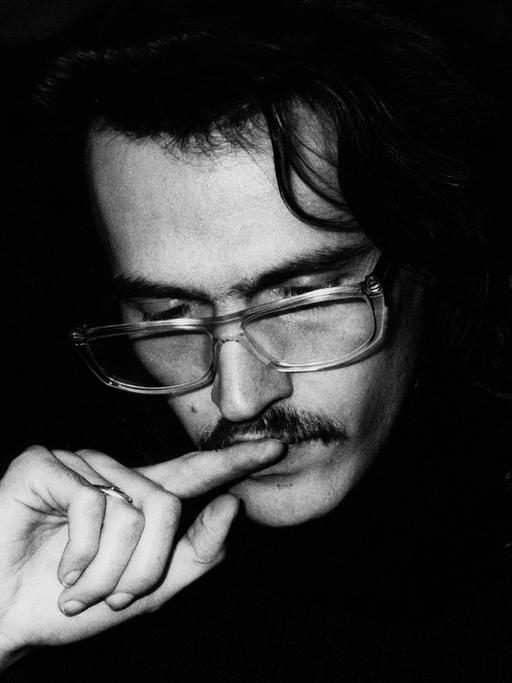

Der Schauspieler Dieter Mann

Über viele Jahrzehnte war der Schauspieler Dieter Mann auf der Bühne und in Film und Fernsehen zu sehen. © imago images/Sven Simon

Hingabe ja, Preisgabe nein

Mit 20 feierte Dieter Mann seinen ersten Theatererfolg. Ab den 60ern prägte er die ostdeutsche Kulturlandschaft - seit den 80ern auch als Intendant des Deutschen Theaters. Im Februar 2022 ist er 80-jährig verstorben.

„Die Wissenschaft lässt mich kalt. Farbfernsehen, Ultraschall, Atomkraft. Sind die Menschen ehrlicher geworden durch die Fahrt zum Mond? Lügen. Nichts als Lügen. Die Zeit ist groß, das Leben ist schön, der Mensch ist gut, ausgenommen die Imperialisten. “ Ein Zitat von Dieter Mann.

Über viele Jahrzehnte war der Schauspieler auf der Bühne, in Film und Fernsehen zu sehen. Er war in unzähligen Hörbüchern, Hörspielen und Rundfunkfeatures zu hören. Wo immer wir ihm begegneten – seine einzigartige Schauspielkunst zog uns in seinen Bann.

Jugend im Nachkriegsberlin

Als Dieter Mann am 20. Juni 1941 geboren wird, tobt der 2. Weltkrieg. Dieters Vater ist Hilfsarbeiter, seine Mutter Hausfrau. Er hat noch einen älteren Bruder – Otto - der später als Auslandskorrespondent arbeitet. Der Vater wird als Sanitätsoffizier an die Ostfront eingezogen und schwer verwundet. Er gerät in russische Gefangenschaft. Als er nach seiner Entlassung nach Berlin zurückkehrt, findet er eine völlig zerstörte Stadt vor.

Zusammen mit Freunden durchstreift der junge Dieter mit seinen Freunden die verwilderten Kleingärten und ausgebombten Häuserzeilen der Umgebung. Mit 14 verlässt er die Grundschule. Der Vater legt dem Jungen nahe, sich um eine eigene Arbeit zu kümmern. Er könne ihn nicht mehr ernähren.

Dieter Mann möchte eigentlich Lehrer werden: „Ich habe mich als Junge sehr viel mit Sport befasst und ich wollte mal Lehrer werden für Körpererziehung, zusammen mit Deutsch, unter Umständen noch mit Geschichte. Körpererziehung und Deutsch, das waren meine Fächer.“

Mit 19 Jahren bewirbt sich Dieter Mann dann an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide. Deren künstlerischer Leiter, der Regisseur und Schauspieler Wolfgang Heinz vom Deutschen Theater Berlin, lehnt ihn ab mit dem Kommentar, „ich solle erst mal mein Abitur machen. Und dann wiederkommen“. Voller Ehrgeiz legt er sich ins Zeug, um sein Abitur zu schaffen.

Auf dem Weg zum Erfolg

Dieter Manns zweite Bewerbung an der Schauspielschule ist schließlich erfolgreich. Wenige Tage zuvor wurde die Mauer gebaut. Nach dem 13. August 1961 ist die Welt eine andere geworden. Viele Dozenten sind im Westen geblieben, so dass der Studienbeginn verschoben werden muss. Endlich - im Januar 1962 - kann Dieter Mann sein Studium an der Schauspielschule in Berlin-Schöneweide beginnen.

1965 steht Lessings „Nathan der Weise“ auf dem Spielplan des Deutschen Theaters. Frido Solter, der das Stück inszeniert, besetzt Dieter Mann in der Rolle des Tempelherrn. Für den jungen Schauspieler ist es das erste Mal, dass er die Bühne mit einer klassischen Rolle betritt.

1972 spielt der über 30-jährige Mann die Rolle des 17-jährigen Edgar Wibeau in Plenzdorfs „Die Leiden des jungen Werter“, der aus seiner kleinbürgerlichen Umwelt ausbrechen will und beim Lesen von Goethes Werk „Die Leiden des jungen Werthers" immer wieder Ähnlichkeiten mit seinem eigenen Leben entdeckt.

2002 treffen sich Jutta Wachowiak und Dieter Mann, um genau 30 Jahre später noch einmal über das damalige Erfolgsstück zu sprechen. Dieter Mann erinnert sich: „Mir ist noch am stärksten im Kopf, und das ist das, was man im Theater ganz selten hat, dass Siebzehnjährige und Siebzigjährige im Theater saßen und dass einmal eine Frau kam, die mir damals unendlich alt vorkam, aber damals war ich 30 Jahre jünger, und sagte: 'Herr Mann, jetzt habe ich verstanden, warum sich mein Junge das Leben genommen hat.' Und das Verrückte an diesem Stoff war: der betraf dieses 'Lebensgefühl DDR' so komplex, dass es in diesem Stück auch keine Altersgruppen gab. Das ist dem Plenzdorf hoch, hoch anzurechnen: das war jemand, der dieses Lebensgefühl auf eine Weise gegriffen hat in diesem Stoff, der eben wirklich durch die Generationen ging.“

Kamera läuft – Film ab

Trotz seiner Arbeit auf der Bühne bekommt Dieter Mann immer neue Angebote, in Kino- und Fernsehfilmen mitzuspielen. Zum Beispiel in Konrad Wolfs autobiografischem Spielfilm „Ich war neunzehn“ von 1968. 1971 produziert der Deutsche Fernsehfunk das 5-teilige Dokudrama „Rottenknechte“ mit ihm. 1976 ist Dieter Mann in dem zweiteiligen Fernsehfilm „Auf der Suche nach Gatt“ zu sehen.

Immer wieder sucht Dieter Mann die neue Herausforderung. Seine Sorge ist es, künstlerisch stehenzubleiben, sich nicht mehr weiterzuentwickeln zu können. Neben Auftritten auf Bühne, in Film und Fernsehen ist er auch in zahllosen Hörspielen, Rundfunkfeatures sowie in Aufnahmen für das Schallplattenlabel Litera zu hören.

Kein „Faust II“ für Honecker

Zu Beginn der 80er-Jahre gerät das Deutsche Theater in eine schwierige Situation. Das Gebäude selbst ist im schlechten Zustand. Die technischen Anlagen, die Beleuchtung und die Garderoben sind veraltet. Im Januar 1979 müssen die Kammerspiele wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Die DDR-Regierung beschließt den Wiederaufbau der Kammerspiele und die Rekonstruktion des Deutschen Theaters.

Das Deutsche Theater in Ostberlin - Dieter Mann war hier Intendant.© imago/Gerhard Leber

1983 - so der Plan - soll das Deutsche Theater feierlich zu seinem 100-jährigen Bestehen wiedereröffnet werden – und dies mit einem Mammutprojekt: Goethes „Faust II“. Es kommt zu Konflikten innerhalb des Hauses, als die Proben für „Faust II“ ins Stocken geraten. Regisseur Frido Solter kann aufgrund von Bauarbeiten den Zeitplan nicht einhalten. Das ist der Anlass für eine folgenreiche Entscheidung: „Faust II“ stirbt, aber der Intendant Dieter Mann wird geboren. Am 29. September 1983 findet die Wiedereröffnung des Deutschen Theaters statt: ohne „Faust II“.

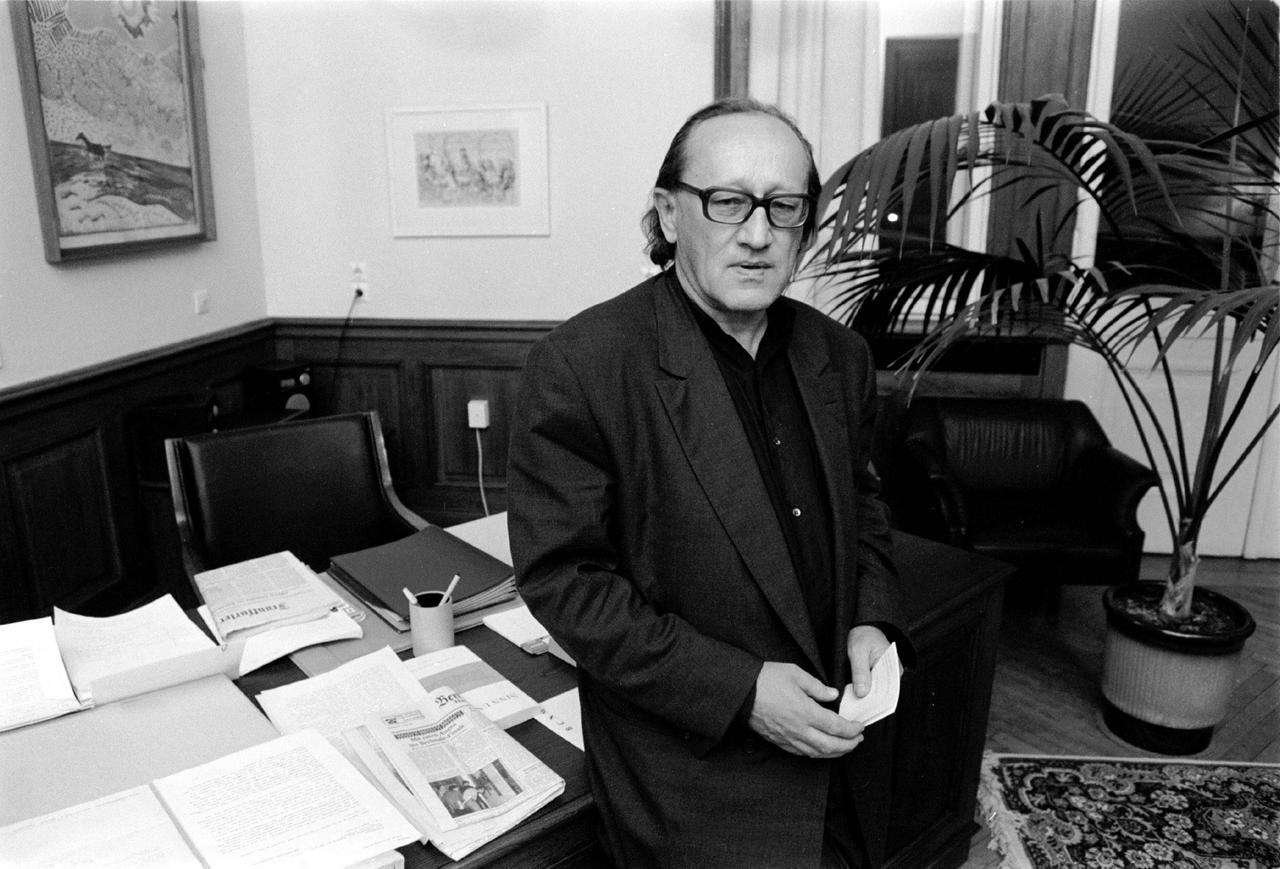

Mann wird Intendant des Deutschen Theaters

Im Februar 1984 werden Dieter Mann und Otto Mellies zum Politbüromitglied Kurt Hager gebeten, um als betroffene Ensemblemitglieder eine Darstellung der Lage zu geben. Dieter Mann, noch immer sehr wütend, stellt die Situation aus seiner Sicht so eindrucksvoll dar, dass der mächtigste Funktionär der DDR-Kulturpolitik ihm am nächsten Tag die Intendanz des Deutschen Theaters anbietet.

Dramaturg Hans Nadolny erinnert sich: „Als er dann überraschenderweise von Kollegen gebeten wurde, die Intendanz zu übernehmen, kam er gleich zu mir. Ich wohnte um die Ecke, er klingelte und wir saßen in der Küche und er sagt: 'Soll ich sowas machen oder nicht?' Und ich sagte: 'Ja, unbedingt, denn du hast keine großen Regie-Ambitionen, du bist ein wunderbarer Schauspieler und du wirst sehr gute Regisseure, die wir ohnehin schon haben, aber viele weitere noch an das Haus holen' - und so ist es dann auch gewesen.“

Auf seinen Vorschlag werden zunächst Regisseur Frido Solter als künstlerischer Leiter und Hans Nadolny als geschäftsführender Dramaturg ins neue Leitungsteam berufen.

Auch Heiner Müller, hier im Jahr 1991, holte Dieter Mann ans Deutsche Theater.© imago/Rolf Zöllner

Weiter erzählt Nadolny: „Dieter Mann wollte vor allem an die in der DDR lebenden guten Gegenwartsautoren ran und das hieß damals Heiner Müller und Volker Braun.“ Mit der Arbeit Heiner Müllers, Frank Castorfs, Frido Solters, Thomas Langhoffs und mehrerer jüngerer Regisseure, sowie den Stücken von Autoren wie Volker Braun bekommt der Spielplan des Deutschen Theaters unter der Intendanz von Dieter Mann nicht nur eine interessante Vielfalt künstlerischer Handschriften, er verleiht auch dem politisch besorgten Ensemble einen besonderen Ausdruck.

Protestveranstaltung mit Gregor Gysi

Am 7. Oktober 1989 wird die DDR 40 Jahre alt. In Berlin, Leipzig, Dresden, Plauen, Jena, Magdeburg und anderen großen Städten werden politische Protestdemonstrationen gewaltsam aufgelöst. Die Zugriffe von Polizei und Staatssicherheit auf Demonstranten im Prenzlauer Berg werden nicht nur im Ensemble heftig diskutiert. Am 15. Oktober findet auf Einladung von Gewerkschaftsgruppen der Berliner Theater eine Protestveranstaltung im Deutschen Theater statt. Intendant Dieter Mann hat das Haus auf eigene Verantwortung zur Verfügung gestellt.

„Ja, das war eine der spektakulärsten öffentlichen Ensembleversammlungen im Deutschen Theater, also im großen Haus", erzählt Hans Nadolny. "Gregor Gysi wurde eingeladen damals, wenn ich mich recht erinnere, von Johanna Schall. Johanna Schall hatte nämlich diese Veranstaltung organisiert und sie lud ihn ein und die wichtigste Frage war eigentlich, wie man die Verfassung der DDR zu ihrem Recht verhelfen kann und da sagte Gregor Gysi, naja, in dem ihr auch auf die Straße geht und eine Demonstration anmeldet.“

Überfüllte Sonntagsmatineen

Während sich die Organisatoren bemühen, die Protestveranstaltung zu veranstalten, überschlagen sich nicht nur im Land, sondern auch im Haus die Ereignisse: „Das gab dann diese Sonntags-11-Uhr-Matineen, die hat er wieder hochgeholt. Und mit der Dramaturgie beschlossen, so eine Art Lesereihe zu installieren", erinnert sich Simone von Zglinicki.

Als am 28. Oktober die Lesung stattfindet, ist das Haus überfüllt. Zwei Tage zuvor wurde der Antrag auf Zulassung einer Demonstration auf dem Alexanderplatz genehmigt. Als offizielle Veranstalter fungieren die Künstler der Berliner Theater, die Verbände der Bildenden Künstler und der Film- und Fernsehschaffenden sowie das Komitee für Unterhaltungskunst.

„Es ist ja nicht so üblich, dass wir in diesen Menschenmengen auf den Straßen in den Städten unserer Republik für oder auch gegen etwas demonstrieren. Ich glaube, es kann fast nichts Schöneres für ein Land geben, wenn es für seine Verfassung demonstriert. Es kann aber auch nichts Nachdenkenswerteres geben, wenn man für seine Verfassung demonstrieren muss“, formuliert Dieter Mann.

Am 4. November 1989: Demonstration auf dem Alexanderplatz, veranstaltet von den Kunst- und Kultur- schaffenden der DDR.© picture alliance / akg

Am 4. November 1989 unterbricht das DDR-Fernsehen sein Programm und überträgt live die Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz. Am Abend des 9. November 1989 werden im Deutschen Theater Lessings „Nathan der Weise“ und in den Kammerspielen Dario Fos „Offene Zweierbeziehung“ gespielt. Um 19:30 Uhr ging die Vorstellung los. Da war im Publikum noch nichts bekannt. Aber in der Pause hatte es sich herumgesprochen: Die Mauer war gefallen.

Der Vorhang fällt

2009 verabschiedet sich Dieter Mann von jener Bühne und von jenem Haus, das ihn sein ganzes künstlerische Leben begleitet hat. Der letzte Abend im Deutschen Theater verläuft, „absolut unspektakulär. Ohne große Feier. Ohne Ritual. Wirklich beinahe nüchtern", erinnerte sich Dieter Mann.

"Eine Flasche Sekt gab es - nach dieser letzten Vorstellung 'Eines langen Tages Reise in die Nacht', die Leitung des Hauses hatte jemanden wegen mir abkommandiert, es sah wie eine Pflichtübung aus. Aber auf der Bühne gab es freilich noch eine spontane, berührende, mir sehr zu Herzen gehende Rede von Sven Lehmann. Dieser wunderbare Schauspieler in seiner so lieb ruppigen, weich krächzenden Art. Das bleibt mir unvergessen. Und so, wie es ablief, gefiel es mir letztendlich, denn die wahren Abschiede fanden vorher statt.“

Eine Produktion von Deutschlandfunk/Deutschlandfunk Kultur 2022, das Skript zur Sendung finden Sie hier.