Dietmar Mieth und Irene Mieth: "Sterben und Lieben. Selbstbestimmung bis zuletzt"

Herder-Verlag, Berlin 2019

160 Seiten, 18 Euro

Sie wollte lieber vor ihm gehen

12:47 Minuten

Der Theologe Dietmar Mieth hat ein Buch über das Sterben seiner Frau geschrieben und darin ihre letzten Tagebuchnotizen eingewoben. Ihre Entscheidung gegen eine Notoperation trug er mit, obwohl er selbst anders entschieden hätte.

Anne Françoise Weber: Zu den Themen Pflege und Sterbebegleitung und Vorbereitung auf den Tod ist kürzlich ein sehr persönliches Buch erschienen, geschrieben von dem Theologenpaar Dietmar und Irene Mieth. Es heißt: "Sterben und Lieben. Selbstbestimmung bis zuletzt" und erzählt von den letzten Wochen im Leben Irene Mieths, die im Januar 2017 mit 73 Jahren an den Folgen eines spät erkannten Brustkrebses gestorben ist.

Die Germanistin und Religionspädagogin hat ihre Erfahrungen des Leidens, aber auch der Dankbarkeit in kurzen, gedichtähnlichen Texten festgehalten. In dem Buch sind sie dann verbunden mit Zeilen von Dietmar Mieth, der sich in seinem Berufsleben als katholischer Professor für Theologische Ethik und als Spezialist für den mittelalterlichen Theologen Meister Eckhart viele Gedanken über Lieben, Leiden und auch über Sterbehilfe gemacht hat – und plötzlich war er ganz existentiell mit diesen Themen konfrontiert.

Ich bin jetzt mit Dietmar Mieth verbunden. Herr Mieth, ein Buch über das Sterben der geliebten Ehefrau zu schreiben, das persönlich ist und das natürlich doch gleichzeitig den eigenen Ansprüchen der Theologie und der Wissenschaft genügt, und das noch in der Trauerphase, war das nicht wahnsinnig schwer?

Ein Zeugnis vom Gang ins Sterben – mit Humor

Dietmar Mieth: Das war auf der einen Seite zwar schwer, auf der anderen Seite war es aber auch irgendwo unausweichlich, denn meine Frau hatte das ja aufgeschrieben, und sie hat ja auch geschrieben: Wer dies liest, darf auch mal lachen. Das heißt, sie ist davon ausgegangen, dass das gelesen wird, und dass ihre Familie so lesen würde, dass sie die humorvollen Stellen bemerkt, das war ja von vornherein klar.

Meine Frau hat aber immer so geschrieben, dass sie das auch auf sich persönlich abgesehen hat, um zu erläutern, wie sie etwas erfährt, wie sie etwas erlebt. Und deswegen passte es ganz gut, dass sie das aufgeschrieben hat und ich auch den Eindruck hatte, so etwas gibt es nicht, gleichsam ein Originalzeugnis vom Gang in das Sterben, auch unter Bedingungen, in denen man selbstbestimmt oder meine Frau selbstbestimmt hat, dass sie zu dieser Zeit ihr Leben nicht verlängern möchte durch besondere Maßnahmen.

Ich glaube, das war schon ein besonderer Fall, den ich da als ein Zeugnis aufgreifen konnte. Zugleich wollte ich natürlich meiner Frau in gewisser Weise auch ein Denkmal setzen.

Liebe heißt Einheit und Differenz zugleich

Weber: Und zu Ihrer Beziehung gehörte das ja auch, diese theologische Diskussion. Sie sind auch beide ganz stark von dem Gedanken des Mystikers Meister Eckhard geprägt. Warum, was hat dieser Dominikaner aus dem 13., 14. Jahrhundert Ihnen für Ihr Leben, Ihr Lieben und auch für diese schwere Zeit denn zu sagen?

Mieth: Ich denke, ein ganz gewichtiger Gedanke ist, dass er die Liebe in ihrer Wechselseitigkeit begreift. Also er steuert nicht alles über die einzig richtige Liebe, nämlich die Liebe zu Gott, sondern er steuert die Liebe schon auch zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen den Liebenden als ein sogenanntes Zweieines, das heißt also eine Zusammengehörigkeit, die sich zugleich ihrer Differenz und ihrer Einheit bewusst ist, und das ist ein sehr schöner Gedanke.

Es könnte davon sprechen, dass auch in der geschlechtlichen Liebe die Selbsttranszendenz, die religiöse Überschreitung erfahren werden kann. Das war mir nicht ganz unwichtig, weil ich auch Laientheologe bin und auch mich dafür einsetze, dass Frauen zu Priestern geweiht werden oder dass man das Pflichtzölibat aufgibt.

Ein erfülltes Leben gut beenden

Weber: Sie hatten diese Frage nach Einheit und Zweiheit ja auch ganz konkret in dieser Situation, dass die Ärzte zur Notoperation gedrängt haben. Sie selbst, wären Sie da in dieser Situation gewesen, hätten Sie sich für die Notoperation entschieden? Ihre Frau hat gesagt, ich will das nicht, und Sie haben dann entschieden, Ihre Frau in deren Willen zu begleiten. War das ein langer Kampf für Sie, oder war das von vornherein klar, dass letztendlich dann doch zählt, was Ihre Frau für ihre eigenes Leben und Sterben entscheidet?

Mieth: Das war vorbereitet in langen Gesprächen. Ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben, das sich mit den Grenzen der Selbstbestimmung beschäftigt hat, und ich selber bin schon der Überzeugung, dass man sich einfach passiv überlassen soll, wenn bestimmte Maßnahmen sich als sinnvoll erweisen können.

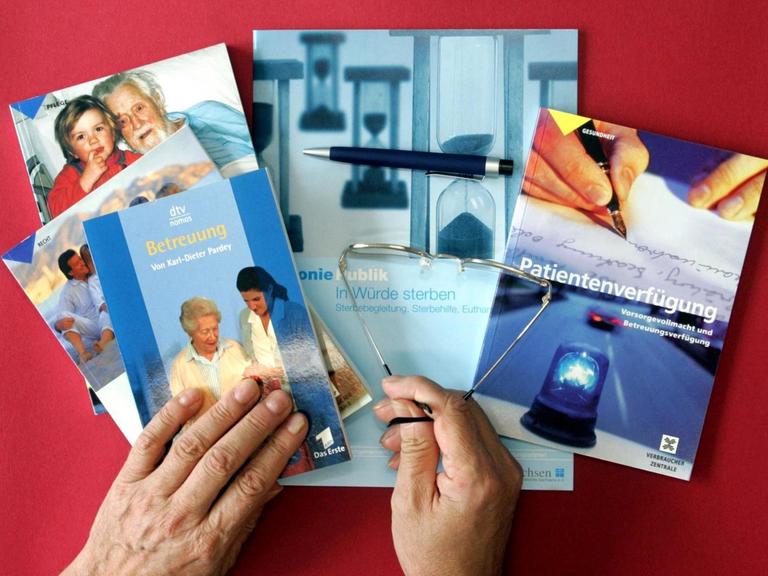

Meine Frau war aber der Meinung, dass sie jetzt ein erfülltes Leben hat und dass dieses erfüllte Leben bei dieser Gelegenheit, also angesichts dieses Leidens und angesichts auch dieser Belastung, dass dieses erfüllte Leben dann auf eine gute Weise beendet werden könnte, das heißt also, indem nicht weitere Eingriffe unternommen werden. Das hat sie gleich am Anfang in der Patientenverfügung festgelegt. Darauf hat sie ihre Kinder verpflichtet, darauf hat sie auch mich verpflichtet.

Für mich war das selbstverständlich sehr schwierig, mich darauf verpflichten zu lassen, zumal ich natürlich wusste, dass ich einen starken Einfluss auf meine Frau habe und sie vielleicht auch hätte umstimmen können, aber ich musste dieses Umstimmen unterlassen, weil doch ihre Selbstbestimmung so ganz klar Ausdruck ihrer eigenen persönlichen Würde war.

Entscheidung zu respektieren, war ein Lernprozess

Weber: Würden Sie denn heute Ihr Buch über die Selbstbestimmung anders schreiben, nach dieser ganz existenziellen persönlichen Erfahrung oder ist das zweierlei? Weil Ihre Frau hat da ja nicht ein theologisches Traktat abgeliefert, sondern in ihrer ganz konkreten Situation für sich entschieden.

Mieth: Ich habe da etwas dazugelernt. Also in meinem Buch habe ich sehr stark auf die Gesellschaft geschaut und darauf, dass es zu wenig Pflege gibt und dass dem Menschen gleichsam zugemutet wird, selbst zu entscheiden, dass ihr Leben früher zu Ende geht. Diese Sicht, die halte ich weiterhin aufrecht.

Aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass eine individuelle Entscheidung, wie sie meine Frau getroffen hat, keine Entscheidung sein kann für die gesamte Gesellschaft, sondern es ist eine individuelle Entscheidung, und gegenüber dem sozialethischen Blickwinkel, den ich habe, die individuelle Entscheidung, die diesen Blickwinkel nicht für sich beanspruchen möchte, zu respektieren, das war für mich doch ein Lernprozess, und da habe ich dazugelernt.

Nicht selbst das Kreuz tragen, sondern es anderen abnehmen

Weber: Eine Rolle spielt ja wahrscheinlich auch, wie man als gläubiger Christ oder Christin das Leiden versteht, und da gibt es ja dann auch innerhalb des Christentums ganz unterschiedliche Auslegungen. Man kann es sogar als Geschenk erfassen, was einen näher zu Gott bringt. Manche interpretieren es als geduldig zu ertragende Strafe. Man kann versuchen, dagegen anzukämpfen, dagegen zu rebellieren. Was war Ihre Haltung? Waren Sie sich da einig mit Ihrer Frau?

Mieth: Da waren wir uns völlig einig, dass Leiden zwar zu bestehen ist, aber nicht zu erflehen ist. Also die ganze Leidenssehnsucht, die in der Frömmigkeit eine Rolle spielt, die haben wir nicht geteilt, weil, wenn einem Leiden zugemutet wird, dann sollte man auch damit umzugehen lernen. Das ist natürlich auch ganz schön, dass die Medizin in der Palliativmedizin, aber auch mit der Hospizbewegung Methoden gefunden hat, mit Leiden besser umzugehen, als das vielleicht zu früheren Zeiten möglich war.

Leiden kann man nicht aus der Welt schaffen, mit Leiden muss man umgehen, man muss es bestehen, aber es ist nicht so, dass man das Leiden gleichsam als etwas betrachten soll, dass man sich unbedingt zuziehen muss, damit man Gott näherkommt. Wir sind da auch der Meinung gewesen, dass man das Kreuz nicht so zu verstehen hat, dass man es sich auf die Schultern legen muss, sondern dass man es anderen von den Schultern nimmt.

Nach dem Tod bleibt die Liebe

Weber: Nach dem Sterben kommt der Tod, da sind wir uns alle einig, aber was dann nach dem Tod kommt, da gibt es wieder, auch im Christentum, ganz unterschiedliche Vorstellungen von Himmel und Hölle, von Auferstehung, von jüngstem Gericht und so weiter. Was ist denn da Ihre Vorstellung? Wo sehen Sie jetzt Ihre Frau Irene?

Mieth: Also diese Vorstellungen teile ich nicht. Wir leben nicht in zwei Welten, wobei die vorgestellte Welt nach dem Tode dann ziemlich ähnlich aussieht wie unsere Welt jetzt, nur in einem sozusagen glücklicheren Format oder in einer stärkeren und engeren Beziehung zu Gott. Nein, ich glaube, dass wir uns nichts vorstellen können von dem, was dann diese Wirklichkeit sein wird, sondern dass wir nur dazu angehalten sind, anzunehmen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass unser Leben den Tod transzendiert.

In welcher Weise, das kann man vielleicht nicht so ganz genau sagen, aber es ist ein Gefühl einer Geborgenheit in einer größeren Liebe, denn wenn man glaubt, geht man ja davon aus, dass Gott der erste ist, der alles mit seiner Liebe umfängt, und in diese umfangende Liebe wird man dann auf diese Weise eingebettet.

Das bedeutet aber auch, dass Auferstehung in diesem Sinne bereits jetzt ein Gefühl ist, das man haben kann, das man teilt mit den Verstorbenen. Insofern, als ich natürlich meine Frau durchaus als lebend bei mir spüre, freilich nicht zu jedem Augenblick, das ist klar, aber gleichsam immer wieder herbeirufbar. Also, Erinnerung der Liebe ist nicht auslöschbar.

Die Erinnerung lässt uns fühlen, was wir gefühlt haben

Weber: Das ist aber doch ein bisschen zweierlei. Ist es eine Erinnerung oder ist es eine Präsenz. Sie haben auch diesen Begriff des Fühlens des Fühlens. Vielleicht können Sie den auch noch mal erklären. Was fühlen Sie da? Ist das eine Erinnerung an ein Gefühl?

Mieth: Die Erinnerung ist selbstverständlich präsent. Erinnerungen haben wir ja nicht irgendwie gestern, sondern Erinnerungen haben wir ja jetzt. Das heißt, die Erinnerung hebt gleichsam die Zeitspanne aus, die zwischen dem Leben ist und dem Tod beziehungsweise dem Jenseits des Todes, und diese Präsenz der Erinnerung ist es, die uns gleichsam fühlen lässt, was wir gefühlt haben. Denn die lebendige, durchaus körperliche Person, die wir in unseren Armen gefühlt haben, ist in dem Sinne präsent. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich mich erinnere, ist auch diese Präsenz gegeben.

Weber: Ein wichtiger Bestandteil Ihrer Liebe war ja auch das gegenseitige Erzählen von Erinnerungen. Das fällt jetzt weg, in dem Sie sie nicht mehr als Gegenüber haben, Ihre Frau. Trotzdem rufen Sie dann sozusagen die Erinnerungen für sich selbst auf, aber das ist ja etwas anderes als die Liebe fortzuleben in diesem Austausch, oder?

Mieth: Der Austausch, der spielt natürlich in das Buch hinein, das wir zusammen auf diese Weise geschrieben haben, aber der Austausch geht selbstverständlich weiter, weil ich ihre Stimme höre, während ich gleichzeitig in diesem Jahr an einem anderen Buch schreibe, das sich damit beschäftigt, womit ich nicht einverstanden war in der Kirche und in der Gesellschaft, und da höre ich die Zurede meiner Frau, die höre ich dabei ständig weiter.

Die menschliche Liebe ist ein Stück der göttlichen Liebe

Weber: Sie schreiben an einer Stelle: "Sterben ist kein Ent-Leben, letztlich im Glauben auch kein Ent-Lieben, sondern eine andere Art von irdisch-jenseitiger Gemeinsamkeit, da war sich Irene sicher." Ist auch der Tod, oder dieses Weiterleben des geliebten Menschen nach dem Tod in der Erinnerung, ist auch das eine Art irdisch-jenseitige Gemeinsamkeit?

Mieth: Das würde ich schon so sehen. Wir können es nur in Metaphern ausdrücken, das heißt also in Bildern, die wir uns machen von unserem erlebten Glück beziehungsweise von unserem ersehnten Glück. Davon machen wir uns Vorstellungen, und es ist natürlich nicht so ganz einfach zu sagen, diese Vorstellungen spiegeln eine Wirklichkeit wider. Dann müsste man davon ausgehen – das tue ich –, dass die Wirklichkeit, die man im Glauben erfasst, das heißt also, die Wirklichkeit Gottes, sehr viel wirklicher und sehr viel realer ist als die jeden Tag erlebte Realität und Faktizität selbst. Das ist schon ein starker theologischer Gedanke, der hier hineinspielt.

Der Glaube, um den es hier geht, von dem hat Robert Musil einmal gesagt, der darf keine Stunde alt sein. Das heißt, der gehört schon in die erlebte Gegenwart, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute hinein.

Weber: Und die erlebte menschliche Liebe ist sogar mehr als ein Vorgeschmack. Sie ist ein Stück der göttlichen Liebe in Ihrem Verständnis?

Mieth: Ja. Ich denke, dass es hier eine Entsprechung gibt. Ich glaube nicht, dass man die Liebe zwischen den Menschen in gewisser Weise herunterwerten sollte, weil die Liebe Gottes sehr viel größer ist – das ist natürlich in der Kirchengeschichte oft geschehen –, sondern ich glaube, wir brauchen diese Selbstüberschreitung in der Erfahrung unserer eigenen menschlichen Liebe in allen Möglichkeiten, die gegeben sind. Das Hohelied der Liebe im Alten Testament ist deswegen ja auch zum Sinnbild für die Mystik geworden, das heißt, für die tieferen religiösen Gefühle.