"Wir fürchten die Zukunft"

Wie stabil ist unsere liberale Grundordnung? Unter dieser komplexen Fragestellung diskutierten in Weimar internationale Experten über die Zukunft eines Systems in der Krise. Dabei blickten sie auch in die Türkei, nach Spanien und Brasilien.

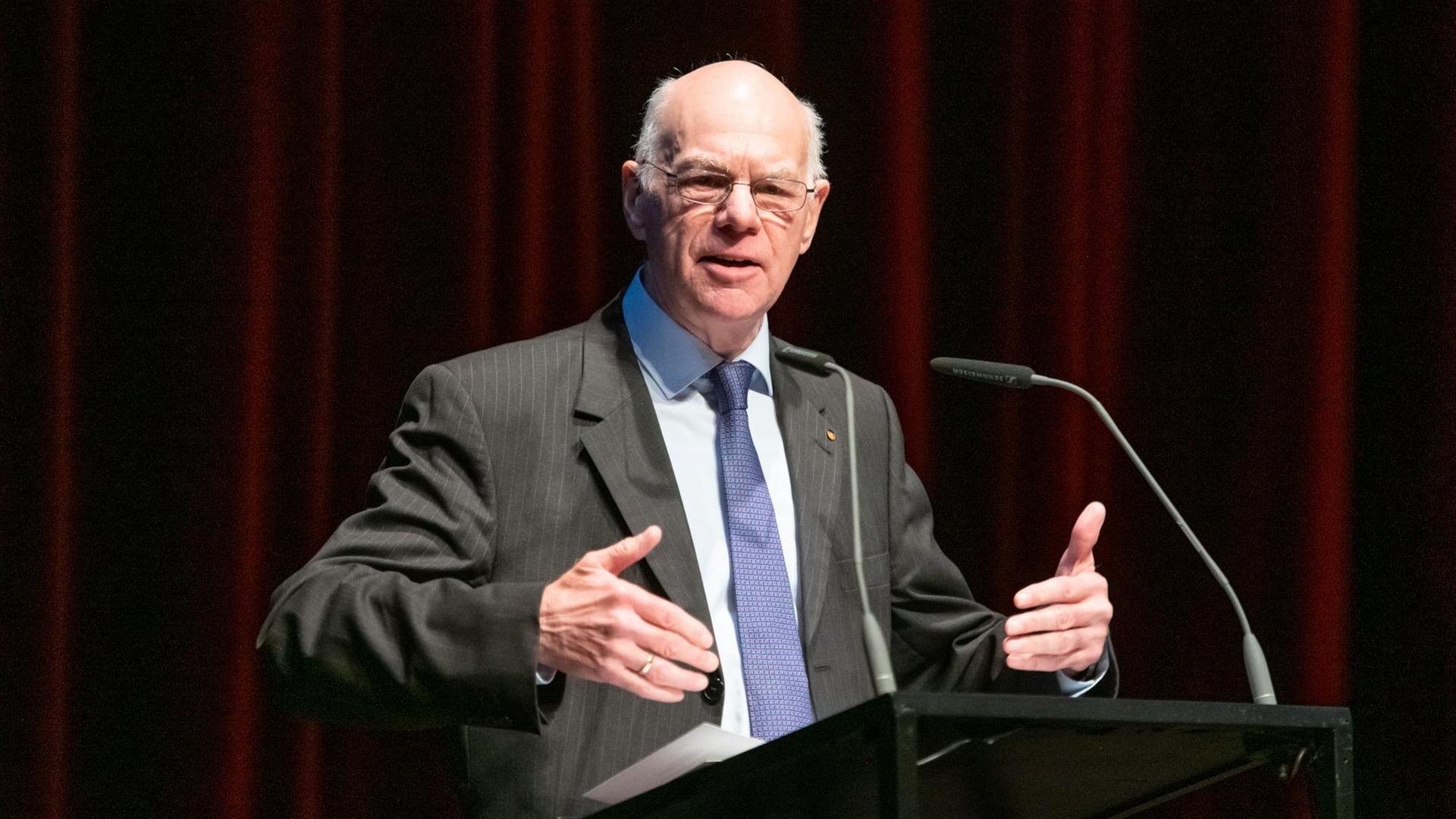

Das Publikum im vollbesetzten Nationaltheater lauscht gebannt: Norbert Lammert – ehemaliger Bundestagspräsident – gibt eindrucksvoll die Rolle des Eröffnungsredners: Mit sicherem Gespür für Pausen und Pointen erinnert er zunächst daran, dass Demokratien nicht per se sich selbst erhaltene Systeme sind, und die Idee der Demokratie – also der Gedanke, es könnte etwas gegen den eigenen Willen stattfinden, entschieden durch eine Mehrheit – also dieser Gedanke ja bereits eine Zumutung im Privaten sei:

"Wenn schon im zivilen Leben, im beruflichen, privaten Leben ein solcher Zustand nicht herstellbar ist, nämlich nie Gegenstand fremden Willens zu sein, dann ist die Vorstellung schon einigermaßen luxuriös – dass er dann bitteschön aber im gesamtgesellschaftlichen Rahmen hergestellt werden müsse."

Jede Krise ist anders

Unter welchen Bedingungen die Durchsetzung demokratischer Prinzipien im gesellschaftlichen Rahmen stattfinden kann und sollte, wurde dann ausführlich diskutiert – klug moderiert vom Historiker Martin Sabrow. Und von ihm am Ende beeindruckend so auf den Punkt gebracht:

"Wir leben in der Krise, aber jede Krise ist anders. Erstens. Zweitens: Krise ist nicht nur die Wendung zum Schlechteren, sondern im medizinischen Deutsch eben der Höhepunkt einer zuspitzenden Situation, die so oder so sich ergeben kann, die auch zu Neuem führt. Aber wir haben trotzdem das Bewusstsein eines Wandels, des Entstehens neuer Gewalten, die wir nicht beherrschten. Der Blick in die Rezepte von früher wird uns vielleicht nicht weiterhelfen und ganz am Ende steht ein paradoxes Ergebnis: Es ist eigentlich nicht so sehr die Einschränkung von politischer und sozialer Partizipation, die uns zu schaffen macht, es ist die Entgrenzung von sozialer Partizipation. Und plötzlich ist die Demokratie, wenn wir sie als Begriff weiten, gar nicht mehr das Telos – sondern gleichzeitig das Problem."

Blick auf die Situation in der Türkei

Den Weg zu dieser Erkenntnis beschritten mit Sabrow Verfassungsrechtlerinnen und Politikwissenschaftler aus der Türkei, Brasilien und Spanien. Gemeinsam wurden drei Gründe ausgemacht, die liberale Grundordnungen gefährden: Soziale Ungleichheit, institutionale Verantwortungslosigkeit und Soziale Medien.

Die Verfassungsrechtlerin Ece Göztepe berichtete über die Situation in der Türkei. © Thomas Müller

Ece Göztepe, deutsch-türkische Verfassungsrechtlerin an der Universität in Ankara, betonte mit Blick auf die Türkei: "Also formal gesehen gibt es in der Türkei überhaupt keine demokratische Krise: Bei der letzten Wahl hat die AKP über 46 Prozent bekommen. Aber die Krise besteht darin, dass manche Werte degradiert werden und der Pluralismus verschwindet und auch das Vertrauen an die Wahlen bei den Oppositionellen."

Fehlender Grundkonsens

Die Krise der Werte – gleichzeitig eine Gefahr für die Minderheiten und für längst selbstverständlich geglaubte Errungenschaften des 20. Jahrhunderts:

"Also ich möchte als Demokratin nicht immer wieder mich rechtfertigen müssen, warum ich als Frau arbeiten darf, auch ohne Kopftuch. Warum ich eine gleichgeschlechtliche Ehe befürworte. Dass Mädchen und Jungen die gleichen Chancen im Leben haben sollten. Es fehlt jetzt in der türkischen Demokratie an Grundkonsens. Der Boden wird unter unseren Füßen wackliger – das ist eher die Krise, nicht die formale Legitimationskrise, sondern dass der Grundkonsens über die Grundwerte, über die man eigentlich nicht mehr im 21. Jahrhundert diskutieren müsste, immer wieder zur Disposition gestellt wird."

Verteidigung von Grundwerten

Dass es darum gehen muss, als Demokraten Werte wie diese als Grundwerte zu verteidigen, darüber war man sich in Weimar einig. Für Fernando Vallespin Ona, Politikwissenschaftler aus Madrid, liegen die Gründe für die Krise der Demokratie vor allem im Mangel an Visionen für die Zukunft unserer postideologischen Gesellschaft:

"Wir haben Zukunftsangst, aber keine Pläne für die Zukunft. Wir wissen nicht, was wir für die Zukunft wollen. Das ist ein Problem des europäischen Westens. Was wir wollen, ist: so bleiben, wie wir sind. Wir möchten nicht fortschrittlicher sein. Wir haben immer gedacht, in der Zukunft wird alles viel besser. Aber was wir jetzt haben, ist: Wir fürchten die Zukunft."

Das Unbehagen aber, das aus diesem Mangel an Utopien entsteht, nutzen die Populisten. Komplexe Fragen – die die Nationalstaaten nicht allein lösen können – wie Klimawandel oder Migration – werden vereinfacht und emotionalisiert.

Populistischer Antipopulismus

Vallespin Ona kann der Auseinandersetzung mit dem Populismus allerdings auch Positives abgewinnen: "Es gibt auch einen populistischen Antipopulismus. Es hilft vielen etablierten Parteien, dieses Feindbild zu haben, um nicht auf diejenigen Probleme zu schauen, die die Populisten hervorheben. Das merkt man hauptsächlich bei den Linkspopulisten. Podemos in Spanien zum Beispiel."

Der Populismus als Alarmsignal, das daran erinnert, dass etwas nicht funktioniert in unseren demokratischen Systemen. Das Problem des Populismus also ein Selbstgemachtes? Ja, so Vallespin Ona, der für die Zukunft statt Utopien vor allem Dystopien sieht und dafür einen literarischen Vergleich bemüht:

In Weimar begann die Woche der Demokratie mit einem Symposium zur Zukunft der Demokratie.© Thomas Müller

"Wir haben immer das Modell des '1984' von George Orwell: Populismus, Diktatur. Aber es gibt auch eine andere Dystopie, die mehr Chancen hat, sich zu verwirklichen: 'Brave New World' von Aldous Huxley. Eine Welt, in der es keine Kontrollen der Macht gibt, wo die Leute glücklich sind mit Orgasmen. Und wir wissen schon, dass wir lange keine Black Box mehr sind. Ohne dass wir etwas sagen, kann man unsere Präferenzen lesen, durch das, was wir im Internet tun."

Strukturwandel der Öffentlichkeit

Das Internet als neue Gewalt – die Kontrolle über unser Leben durch Technologien: Für Pablo Holmes, Professor für Verfassungstheorie in Brasilia, spielt neben der Frage der Korruption in seinem Heimatland Brasilien und der Transnationalisierung von Gesellschaften der Strukturwandel der Öffentlichkeit durch Soziale Medien eine massive Rolle. Die daraus folgende Polarisierung lässt sich am Wahlsieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro ausmachen, der auch infolge massiver WhatsApp-Kampagnen möglich war. Holmes fordert daher: "Wir müssen einen Weg finden, um die neuen Sozialen Medien zu regulieren."

Am Ende der Diskussion viele offene Fragen – aber ein verbindender Wunsch nach mehr gelebtem Miteinander, nach mehr Debatten zur digitalen Zukunft statt über Populismus und alte weiße Männer. Würde überall so angeregt, offen, nachdenklich, kritisch und neugierig diskutiert wie heute im vollbesetzten Nationaltheater in Weimar - man müsste sich um die Zukunft der Demokratie keine Sorgen mehr machen.

Der Historiker Martin Sabrow moderierte das Weimarer Symposium.© Thomas Müller