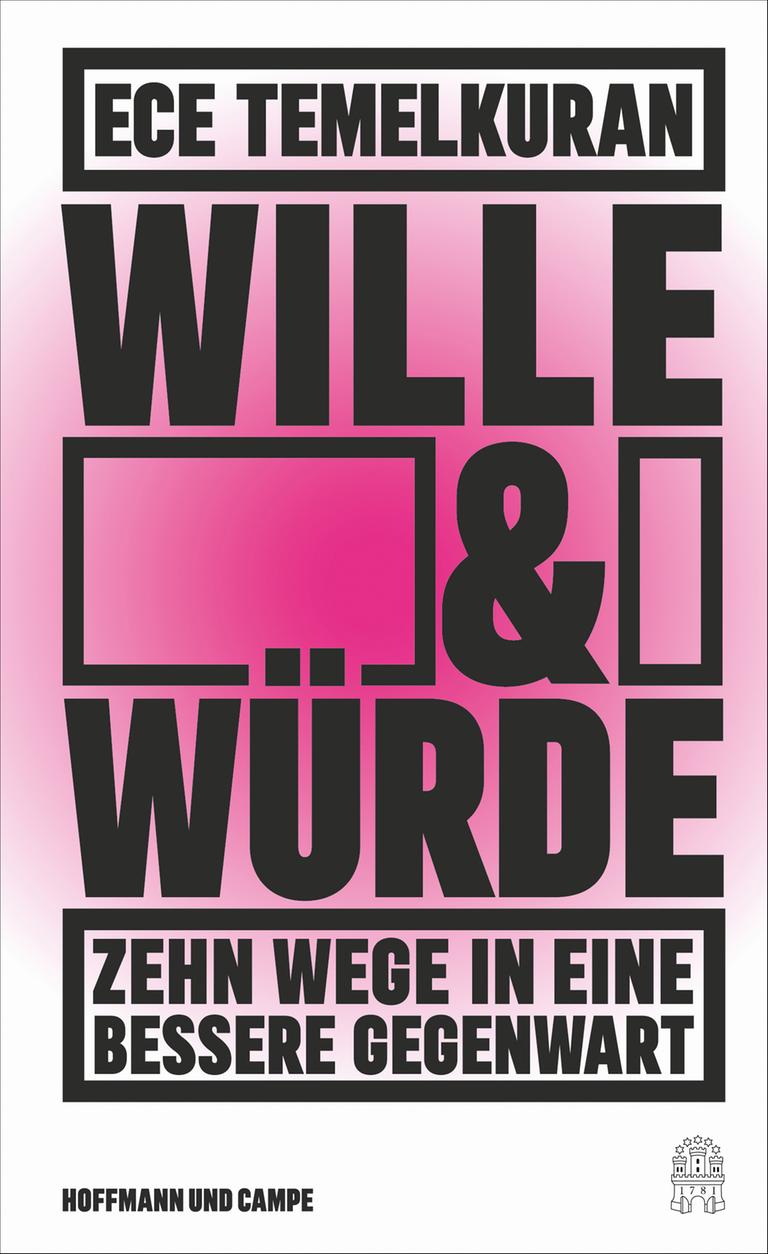

Ece Temelkuran: „Wille und Würde“

© Hoffmann und Campe

Sammelsurium für den Glauben an die Menschheit

30:21 Minuten

Ece Temelkuran

Übersetzt von Michaela Grabinger

Wille und Würde. Zehn Wege in eine bessere GegenwartHoffmann und Campe, Hamburg 2022192 Seiten

22,00 Euro

Die türkische Journalistin Ece Temelkuran wurde oft gefragt, was man angesichts der Krisen jetzt tun solle. Sie empfiehlt zehn Einstellungen, vor allem den Glauben an die Menschheit. Ein Baukasten und Aufschrei zugleich.

Die türkische Journalistin Ece Temelkuran verlor einst ihren Job, als sie die Regierung kritisierte. Seitdem hat sie an verschiedenen Orten im Ausland gelebt und in Romanen und Sachbüchern ergründet, wo die Diktatur beginnt. Auf ihren Lesungen fragten sie viele angesichts von Rechtspopulismus, Klimakrise, Rassismus und Krieg: „Was können wir jetzt tun?“ Als Antwort möchte das neue Buch zeigen, welche Einstellungen wir im Alltag brauchen, damit die Demokratie siegt.

Dabei gleicht der Zusammenhang der Konzepte eher jenem Talisman, den Temelkuran als Kind zuhause aus kaputten Sachen bastelte: „zusammengeklaubte Schönheiten unserer Spezies, die uns den Glauben an das Gute im Menschen wiedergeben“; die Begriffe überschneiden sich oft.

Liebe zur Menschheit ist Arbeit

Temelkuran fordert u.a. einen säkularen Glauben an die Menschheit, eine schonungslose Betrachtung der Wirklichkeit, eine Bereitschaft, sich der eigenen Angst auszusetzen, weil wir nur so an der Welt zu unserer eigentlichen Größe wachsen können. Selbst Fremde sollten wir lieben, anstatt uns enttäuscht und faul von der Menschheit zurückzuziehen.

Oft präzisiert Temelkuran ihre Ideen an Gegensatzpaaren: Wir bräuchten Würde, die uns universell vereint, nicht den populistischen Stolz, der auf Kosten anderer ausgelebt wird. Nicht billige Social-Media-Wut, sondern Aufmerksamkeit, die die Welt verstehen hilft. Stärke statt toxischer Männlichkeit. Ein „Miteinander“ als zentralen Begriff, weil das Wort „Demokratie“ kaum noch motiviert.

Temelkuran entwickelt ihre Ideen oft in Alltagssituationen, die sie als versierte „Geschichtenerzählerin“ serviert. Sie geht z.B. mit einer kroatischen Freundin durch ein gigantisches Bettengeschäft und erkennt, dass wir nicht das „immer mehr“ des Kapitalismus brauchen, sondern ein moderateres „genug“.

Viel Pathos, Betroffenheit, Empathie, Empörung und Wut spricht aus dem Buch. Es ist auch nicht frei von Übertreibungen, bildlichen Argumentationen und zeitdiagnostischer Nabelschau. Mal werden die unterschiedlichsten Protestbewegungen oder Revolutionen zusammengerührt, um dann wieder das bald kommende Ende des Kapitalismus zu beschwören.

Gegen die Heldenstorys aus Film und Fernsehen

Ece Temelkuran ist eben kein verbeamteter Professor mit Festgehalt, sondern hat die Krisen der Welt als Exilantin und Krisenreporterin hautnah miterlebt. Sie zappt zwischen Kairo, Brüssel, Washington, Erbil, Istanbul, Zagreb, Beirut hin und her. Fast wirkt so eine Überfrau demotivierend, geißelt sie doch die weniger Mutigen unter uns gern mal als „Würstchen“. Dabei zeigt Temelkuran in einigen Beispielen auch, dass die Schwachen zusammen Stärke beweisen können und kritisiert die „Löwengeschichten“ aus TV und Kino, die uns weismachen, nur Helden könnten aufziehenden Diktaturen etwas entgegensetzen.

Im Kern individualpsychologische Tipps

Bei näherer Betrachtung erweist sich Vieles als psychologische Handreichung, die auffällig an Achtsamkeit und kognitive Verhaltenstherapie erinnert – also an Theorien, die gerne verdächtigt werden, gesellschaftliche Probleme zu individualisieren. So aber zeigt sich: Viel wäre gewonnen, wenn so mancher manisch aktivistische Mensch bei sich anfinge, ganz abseits von großen Theorien über Repräsentation, Güterverteilung oder Gewaltenteilung.