Ein Jahr "Blackout" in Berlin-Köpenick

Hinter der Brücke war in Berlin-Köpenick im Februar 2019 plötzlich alles dunkel. © picture alliance / dpa-Zentralbild / Julian Stähle

"Passiert halt"

09:59 Minuten

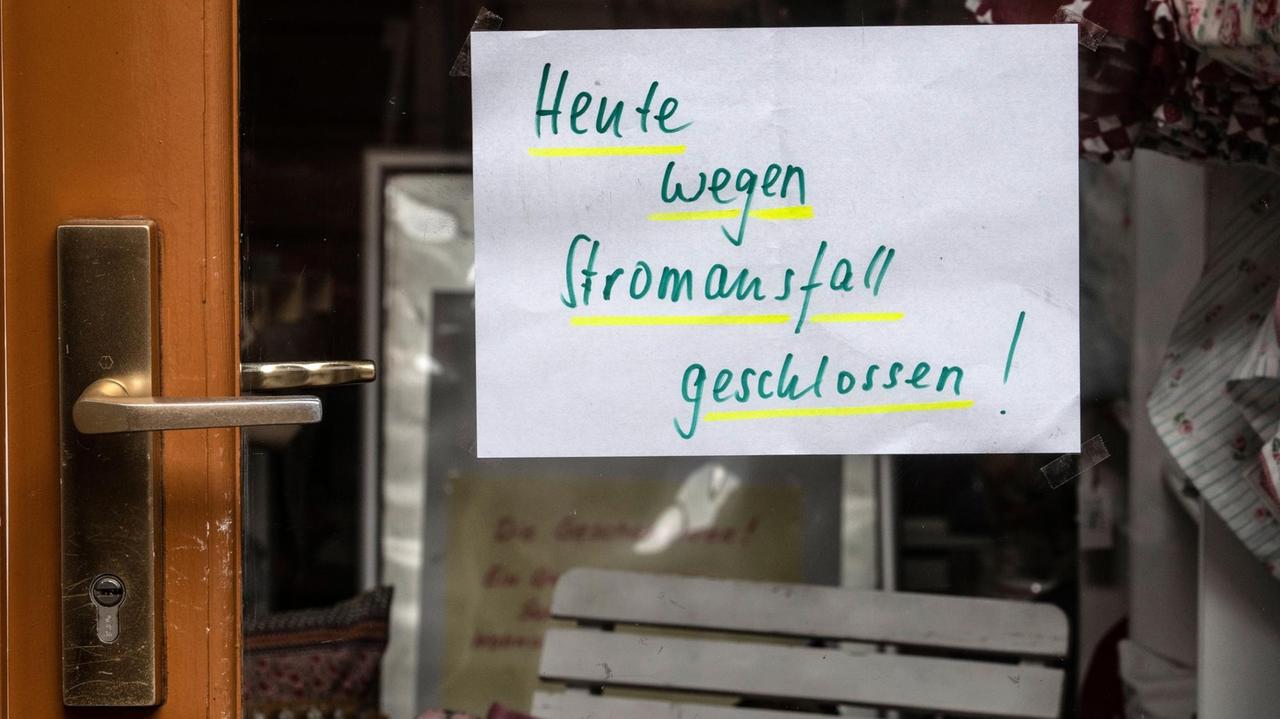

31 Stunden ohne Strom: So ging es in Berlin-Köpenick 31.000 Haushalten, nachdem ein Bagger am 19. Februar 2019 zwei zentrale Stromkabel durchtrennt hatte. Es war der größte und längste Stromausfall in der Nachkriegsgeschichte Berlins.

Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke, der zentralen Verbindung über die Spree im Berliner Ortsteil Köpenick. Es ist der 19. Februar 2019, 14.07 Uhr, als ein Bagger zwei parallel liegende 110-Kilovolt-Kabel durchtrennt. 31.000 Haushalte haben mit einem Mal keinen Strom mehr. Im DRK-Klinikum Berlin Köpenick springt das Notstromaggregat an.

"Ich habe einfach meine OP zu Ende gemacht, und bis zu dem Punkt habe ich ja gar nicht gemerkt, dass überhaupt Notstrom lief", erinnert sich Jessica Goldmann. "Ich habe das erst gemerkt, als sie gesagt haben, ich darf meine nächste OP nicht bestellen. Warum? Und dann haben sie gesagt: Weil die Stromversorgung unterbrochen ist."

Jessica Goldmann, Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am DRK-Klinikum Köpenick, fährt nach Hause. Doch das Notstromaggregat funktioniert nicht richtig – immer wieder hat es Aussetzer. Der Stromausfall dauert viel länger als befürchtet. Auch die Intensivstation ist davon betroffen. Am Abend fährt die Ärztin deshalb zurück ins Klinikum. Alle verfügbaren Kräfte werden benötigt. Der Anblick der Altstadt Köpenick hat sich bis heute in ihre Erinnerung gebrannt.

"Fährt man so 'ne Brücke hoch, und es war alles hell erleuchtet auf der Brücke, und dahinter war ein schwarzes Loch. Da war kein Licht mehr. Keine Reklame, die Supermärkte nicht beleuchtet, das war schon ein bisschen spooky. Und dann bin ich auf das Klinikgelände gefahren, und das war auch stockdunkel, das ist ein Hochhaus mit neun Etagen, und das war stockdunkel, alle Gebäude ringsherum waren dunkel. Und nur in der dritten Etage, wo die Intensivstation war, brannte Licht."

Patienten wurden in andere Krankenhäuser verlegt

Zwei Patienten in kritischem Zustand sind bereits am Nachmittag in die Charité verlegt worden. Weil das hauseigene Notstromaggregat weiter unzuverlässig arbeitet, beschließt die Klinikleitung, auch die übrigen 21 Patienten der Intensivstation zu evakuieren. Ein heftiges Stück Arbeit, denn natürlich funktionieren auch die Fahrstühle nicht.

"Dann musste jeder Patient mit allen Geräten per Hand runtergetragen werden, sodass alle verfügbaren Feuerwehren und Feuerwehrleute zusammengezogen wurden, und die haben dann mit Muskelkraft die Patienten verlegt. Die wurden in alle Berliner Krankenhäuser verlegt."

"Die Patientensicherheit war zu jeder Zeit gewährleistet", heißt es hinterher vonseiten der Klinikleitung. Auch weil das Technische Hilfswerk Notstrom liefert. Doch muss man eine solche Panne am eigenen Krankenhausaggregat für den Katastrophenfall nicht ausschließen können? Schwierig, sagt Hardy Häusler, Katastrophenschutzbeauftragter des Deutschen Roten Kreuzes für Berlin:

"Es waren zwei kleine Relais, die ihren Dienst versagt haben, wo das Einzelteil wahrscheinlich nicht mehr als fünf Euro kostet. Manchmal sind es diese Kleinigkeiten, und es hat all die letzten Male des Testens immer hervorragend funktioniert, in dem Moment nicht. Das ist so, als wenn man morgens in sein Auto steigt, was gestern noch fuhr, und heute springt es nicht mehr an."

"Man richtet sich ein"

31 Stunden und 15 Minuten dauert der Ausnahmezustand im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Etwa 31.000 Haushalte und mehr als 2000 Betriebe sind in dieser Zeit ohne Strom, teilweise auch ohne Wasser und Heizung. Vielerorts ist das Mobilfunknetz gestört. Auch Dagmar Schuckar aus Schmöckwitz im äußersten Südosten Berlins, direkt an der Grenze zu Brandenburg, hat keinen Strom:

"Habe ich zuhause erstmal die Parole ausgegeben: Kein Gefrierschrank wird angefasst. Mein Mann sagte: Ich muss doch den Hund füttern. Ich sage: Lass dir was anderes einfallen, nimm' ne Büchse. - Ja, man richtet sich ein, man zieht sich was Wärmeres an, und ja, beizeiten ins Bett gehen, und ja, alles zu überleben."

Das Kuriose an ihrer Situation: Auf der anderen Straßenseite beginnt Eichwalde, ein Ort in Brandenburg. Dort gibt es Strom. Und Nachbarn wie Angelika Grellmann, die Hilfe anbieten:

Das Kuriose an ihrer Situation: Auf der anderen Straßenseite beginnt Eichwalde, ein Ort in Brandenburg. Dort gibt es Strom. Und Nachbarn wie Angelika Grellmann, die Hilfe anbieten:

19. Februar 2019 in Köpenick: In einem Stadtteil steht an vielen Orten das Leben still. © picture alliance/dpa/Paul Zinken

"Wir haben gefragt: Was braucht ihr, soll ich ein Fach frei machen im Tiefkühler? Oder haben Wasser warm gemacht für 'ne Tasse Kaffee oder haben angeboten, auch mal 'nen Topp Mittag aufzuwärmen. Es wurde verhalten angenommen, aber schon. Die Kühltruhe mussten wir nicht leer machen, nen Fach, aber mal heißes Wasser zum Waschen, das haben wir schon rübergegeben auf die andere Seite. Da haben wir geholfen."

Das defekte Stromkabel ist jetzt im Museum

"Wenn es jetzt noch ein paar Tage mehr gewesen wären, wäre es sicherlich problematischer geworden. Aber die zwei Tage. Wir haben kein Drama draus gemacht. War ne Erfahrung, auf die man durchaus hätte verzichten können, aber ansonsten: ja, passiert halt."

Eines der beiden zerstörten Stromkabel, die für den Blackout verantwortlich waren, hat mittlerweile Kultstatus erlangt, meint Bezirksbürgermeister Oliver Igel.

"Ich hatte das Stromkabel sogar selbst in der Hand. Nun steht es im Museum. Und die Besucherzahlen steigen. Und es ist mit seinen Ausfransungen auch wirklich interessant anzuschauen, und mit den Resten von Erde ebenfalls, es ist ein Hingucker in unserem Museum."

In seiner Funktion als Bezirksbürgermeister leitete er vor einem Jahr den Katastrophenschutzstab. Im Großen und Ganzen habe alles gut funktioniert, erzählt Oliver Igel heute. Die Polizei errichtete mobile Wachen, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und DRK halfen, wo und womit sie konnten, unter anderem mit einem Lkw mit Steckdosen zum Aufladen der Handys. Nur mit den Informationen haperte es hier und da.

In seiner Funktion als Bezirksbürgermeister leitete er vor einem Jahr den Katastrophenschutzstab. Im Großen und Ganzen habe alles gut funktioniert, erzählt Oliver Igel heute. Die Polizei errichtete mobile Wachen, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und DRK halfen, wo und womit sie konnten, unter anderem mit einem Lkw mit Steckdosen zum Aufladen der Handys. Nur mit den Informationen haperte es hier und da.

Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) mit einem Teil des zerstörten Stromkabels.© picture alliance/dpa/Britta Pedersen

"Wir haben beispielsweise herausgefunden, dass eine Schule über Notstrom verfügte. Das wussten wir gar nicht, weil es eben eine Schule in Verwaltung des Senats ist und gar nicht in unserer Verwaltung, und deswegen war für uns auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir einen Überblick darüber gewinnen müssen: Welche Institutionen verfügen eigentlich über Notstrom? Weil: genau diese Standorte können dann eben als Anlaufpunkte für die Bevölkerung genutzt werden. Um Hilfe zu bekommen, um sich aufzuwärmen, um Strom zu bekommen, um Informationen zu bekommen, und da sind wir jetzt ein bisschen besser vorbereitet als vorher."

"Katastrophen-Leuchttürme" sollen Orientierung geben

Damit die Menschen künftig wissen, wo sie bei einem Blackout Hilfe finden, sollen in den Berliner Bezirken nun sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme etabliert werden. Beispielsweise die Rathäuser. Das Krisenzentrum in Treptow-Köpenick wird künftig in Adlershof sein. Der Server des Bezirksamts steht dort, ein Notstromsystem ist installiert, sodass klar ist: dieser Standort funktioniert jederzeit.

"Der wird eben, das heißt Kat-Leuchtturm, hell erleuchtet sein. Man sieht also als Bürger: Da ist offensichtlich Strom, während überall woanders kein Strom ist. Und dann geht man dort auch automatisch hin und bekommt Informationen."

Köpenick kam bei dem Blackout vor einem Jahr auch deshalb glimpflich davon, weil "3K" funktionierte. In der Krise Köpfe kennen, heißt das in der Fachsprache der Katastrophenschützer. Die handelnden Personen im Krisenstab kannten sich, die Absprachen zwischen den Einsatzleitungen waren unkompliziert. Das heißt aber nicht, dass für die Zukunft alles in Ordnung ist, warnt Hardy Häusler, der Katastrophenschutzbeauftragte des DRK:

Köpenick kam bei dem Blackout vor einem Jahr auch deshalb glimpflich davon, weil "3K" funktionierte. In der Krise Köpfe kennen, heißt das in der Fachsprache der Katastrophenschützer. Die handelnden Personen im Krisenstab kannten sich, die Absprachen zwischen den Einsatzleitungen waren unkompliziert. Das heißt aber nicht, dass für die Zukunft alles in Ordnung ist, warnt Hardy Häusler, der Katastrophenschutzbeauftragte des DRK:

Katastrophenschutz-Wagen des ASB am Rathaus Köpenick am 20.02.2019.© imago/Matthias Koch

"Hätte dieser Stromausfall nicht 30, sondern 60 Stunden gedauert, wäre er nicht in Köpenick gewesen, sondern in Neukölln, hätte uns das dann schnell überfordert. Dann hätten wir auch mit Kräften aus anderen Bundesländern zusammenarbeiten müssen, sprich: Wir haben zum Beispiel große Notstromaggregate und wir haben auch Dieselvorräte, allerdings nicht für zwei Wochen, sondern wir haben die für 72 Stunden."

Und deshalb sieht der Mann vom Deutschen Roten Kreuz deutlichen Nachholbedarf beim Katastrophenschutz für Berlin:

Menschen laden am 20. Februar 2019 am Katastrophenschutzwagen des ASB ihre Mobiltelefone auf.© imago images/Matthias Koch

"Viele Autos sind über 20 Jahre alt, das Material genauso. Es entspricht erstens nicht mehr modernen Anforderungen, zweitens ist es dann kaputt und liegt dann sozusagen nur noch rum, weil man damit eigentlich nichts mehr vernünftig anfangen kann heutzutage. In der Konsequenz sind ungefähr 50 Prozent der Katastrophenschutzeinheiten jetzt bereits weg oder fallen in den nächsten ein bis zwei Jahren aus. Wir sind da nicht mehr leistungsfähig, wir brauchen von der Politik eine Kehrtwende."

Immerhin passiert jetzt etwas, sagt Hardy Häusler. Zum ersten Mal seit Jahren habe der Berliner Senat die Finanzmittel für den Katastrophenschutz erhöht. Die fünf privaten Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst erhalten zu den gut zwei Millionen Euro, die sowieso für die beiden kommenden Jahre veranschlagt waren, 1,6 Millionen Euro zusätzlich.

Ach ja, und noch eine Erkenntnis liefert der Blackout 2019. Dass die Menschen bei Stromausfall mehr Sex hätten, ist wohl doch eher ein Mythos. Bestätigt Jessica Goldmann, Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am DRK Klinikum Köpenick.

"Ich würde sagen: die Leute standen am Herd und haben versucht, ihre Kühltruhen wegzuk…, also es gab keinen Geburtenboom neun Monate nach diesem Stromausfall. Ich weiß nicht, die haben nicht gekuschelt."