"Zwei plus zwei gleich fünf"

Die Bottorff-Brüder, aufgewachsen in Iowa, mittlerer Westen: Zwei wählten Trump, einer Clinton. Seitdem reden sie nicht mehr über Politik. Ein Beispiel dafür, wie sehr Donald Trump die USA gespalten hat – aber nicht das einzige.

"Make America great again!" Der Wahlslogan, mit dem Donald Trump im Herbst 2016 fast die halbe Wählerschaft elektrisiert und die Wahl überraschend gewonnen hatte. Es folgte eine anhaltende Schockstarre bei den Demokraten, die auch ein Jahr danach noch anhält.

"Ich konnte es einfach nicht fassen. Aber es zeigt, wie sehr ich von der anderen Hälfte des Landes isoliert war, denn die Leute, die ihn gewählt haben, waren nicht überrascht. Aber ich hatte mir einfach nicht vorstellen können, dass jemand, der so verrückt war wie Trump, in einem rational denkenden Land gewählt werden könnte. Ich war total überrascht, geschockt. Ich bin immer noch geschockt."

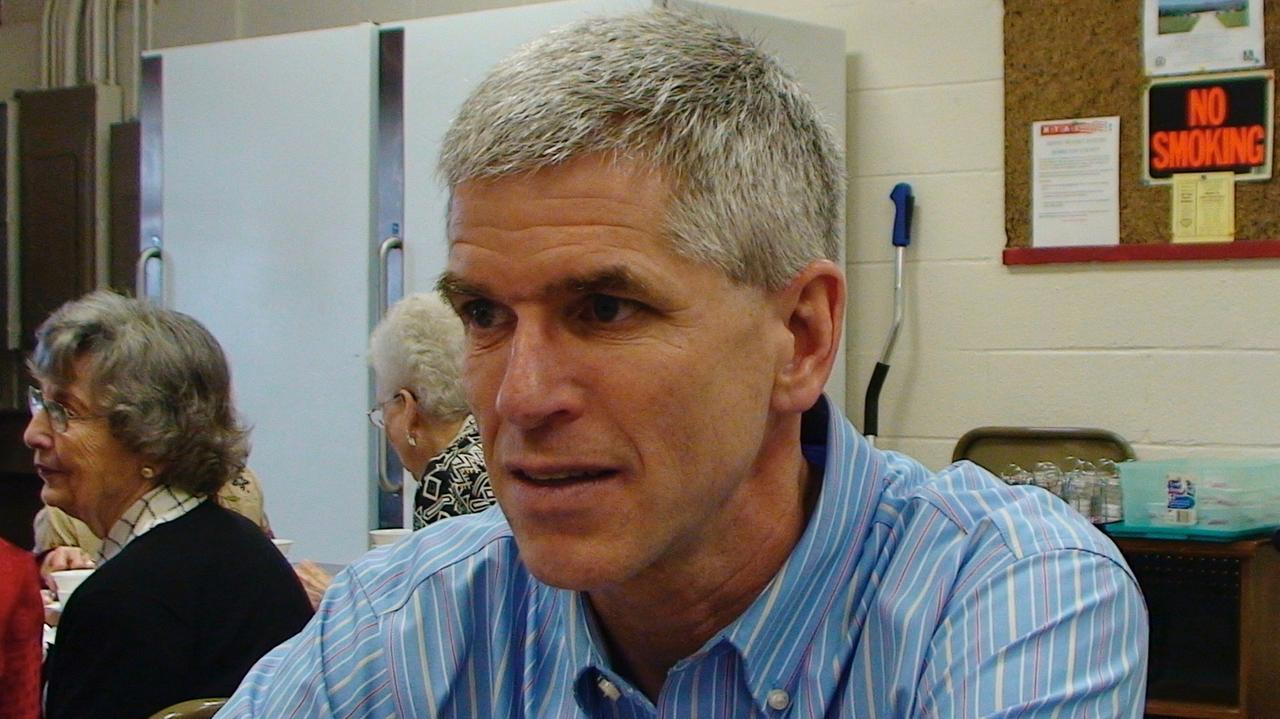

Kyle Bottorff, liberaler Biochemiker von der Ostküste, wählte Hillary Clinton.© Ulf Dammann

Kyle Bottorff, promovierter Biochemiker aus dem kleinen, traditionell demokratischen Ostküstenstaat Delaware. Kyle, liberaler Demokrat, stammt aus Iowa. Mitterer Westen. Seine beiden Brüder leben immer noch dort und sind Republikaner. Wir werden sie noch kennenlernen. Beide sind Trump-Wähler. Über Politik redet Kyle mit seinen Brüdern kaum noch. Zu groß ist das gegenseitige Unverständnis.

"Ich habe Freunde, die Trump gewählt haben. Aber wir sprechen nicht über Politik. Es wäre das Ende unserer Freundschaft. So schlimm ist es geworden. Okay, wenn jemand in Iowa, wie mein Bruder, der Farmer, Trump gewählt hat, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber wenn ich höre, dass jemand von der Ostküste, der seine Kinder auf eine teure Privatschule schickt, die fortschrittliche Werte wie Inklusion vertritt, Trump wählt, dann begreife ich es einfach nicht. Das ist wie verkehrte Mathematik. Zwei plus zwei gleich fünf."

"Trump war wie eine lebende Comicfigur"

Donald Trump. Geschäftsmann. Ehemaliger Fernsehstar. Kein Politiker. Relativ ungebildet, rüde und ungehobelt. Dazu die lächerlichen, orangefarbenen Haare, mit denen er die kahlen Stellen auf seinem Schädel bedeckt.

Der Schriftsteller und Journalist Kurt Anderson kennt Trump seit Jahrzehnten. Beide sind geborene New Yorker. In den achtziger Jahren gab Anderson ein Satiremagazin heraus:

"Trump war wie eine lebende Comicfigur. Er log, dass sich die Balken bogen, war ein Angeber, der sich auch immer mit seinen sexuellen Eskapaden brüstete. Er war eine Witzfigur. Als er damals davon sprach, für die Präsidentschaft zu kandidieren, haben wir ihn geradezu gedrängt. Was für ein Heidenspaß das würde, denn es schien unmöglich, dass er jemals gewählt würde."

Auch Mike Orestes vom NPR, dem National Public Radio, kannte Trump in New York.

"Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich war Redakteur und Reporter in New York und habe ihn jahrelang beobachtet. Er war schon ein irgendwie interessanter und auch ganz netter Typ. Der Mensch, den wir heute als Präsidenten erleben, ist gar nicht viel anders als der Mensch, den ich aus New York kenne. Nur hat er es irgendwie geschafft, mit seiner Art genügend Leute davon zu überzeugen, ihn zu wählen."

Noch 2012, gegen Obama, hätte Trump wohl tatsächlich keine Chance gehabt, Präsident zu werden. Auch vier Jahre später schien Hillary Clinton unschlagbar. Allein die Politlogen, die auf langfristige ökonomische Modelle setzten, sagten 2016 einen republikanischen Wahlsieg voraus.

Gegen alle Regeln der konventionellen politischen Weisheit

Als Kandidat verstieß Trump gegen alle Regeln der konventionellen politischen Weisheit. Oft konnte man den Eindruck haben, er tue alles, um nicht gewählt zu werden.

Donald Trump als Comic-Figur von G. B. Trudeau© G. B. Trudeau/Splitter Verlag

Und dasselbe scheint auch für den Präsidenten Trump zu gelten. In seinem Buch "Fire and Fury" schildert der Publizist Michael Wolff Trump nach einem Jahr im Amt als komplett unfähig:

"Wolff zeichnet das Bild eines ahnungs- und ideenlosen, desinteressierten, lernunfähigen, auf Äußerlichkeiten fixierten, unreifen, paranoiden, verlogenen, jähzornigen und hoffnungslos selbstverliebten Präsidenten..."

... fasst die FAZ das Buch zusammen.

"Einigkeit herrschte zwischen Trump, seinen Kindern und Beratern demnach zuletzt im Wahlkampf: darüber, dass der Kandidat weder Präsident werden könne noch sollte. Demnach wollte Trump nur "berühmtester Mann der Welt" werden, sich aber weder den Strapazen noch den bescheidenen Wohnverhältnissen im Weißen Haus aussetzen."

Trumps bisherige Amtszeit scheint das Bild vom völlig unfähigen Präsidenten zu bestätigen. Wichtige Gesetzesvorhaben scheiterten, Trumps Außenpolitik ist ohne jegliches diplomatisches Geschick, die Umweltpolitik steinzeitlich, die Innen-, Sozial- und Wirtschaftspolitik nur darauf bedacht, staatliche Regulierungen zu beenden und dem Markt freien Lauf zu lassen. Und zu allem Überfluss soll Trump jetzt auch noch afrikanische Länder und Haiti als "shit hole states" beleidigt haben, was weltweite Empörung auslöste. Allein die in der Tat historische Steuerreform gelang kurz vor Jahresende und ein neuer, erzkonservativer Oberster Bundesrichter wurde installiert. Aus demokratischer Sicht eine desaströse Bilanz. Der rechte, einflussreiche Fernsehsender Fox allerdings sieht das anders:

"Der Präsident hat wahrhaft Historisches geleistet und wenn ein demokratischer Präsident auch nur ein Zehntel von dem geschafft hätte, was Trump im letzten Jahr geschafft hat, würden die Medien sagen, das wäre das erstaunlichste erste Jahr einer Präsidentschaft in der Geschichte gewesen."

Und genauso sieht es nach einem Jahr auch die überwiegende Mehrheit der Trump-Wähler. Doch wer waren diese Trump-Wähler überhaupt? Zum Teil kamen sie aus sehr unterschiedlichen Lagern, sagt die Wahlforscherin Emily Elkins – eine typische politische Koalition.

Fünf Gruppen von Trump-Wählern

Elkins hat fünf verschiedene Gruppen von Trump-Wählern ausgemacht. Zunächst die republikanische Kerngruppe:

Mit 31 Prozent sind sie die Erz-Konservativen die größte Gruppe der Trump-Koalition. Sie sind religiös und vertreten die klassischen republikanischen Positionen: gegen Staatsverschuldung, gegen Abtreibung, gegen die Schwulenehe, gegen die Einmischung der Regierung in ihr Leben, gegen Obamas Gesundheitsreform, gegen das Verbot von Waffen, gegen das Pariser Umweltabkommen. Diese Gruppe wählt konsequent republikanisch, egal, wer der Kandidat ist.

Der nächsten Gruppe geht es vor allem um die Wirtschaft: Die Verfechter des freien Marktes machen 25 Prozent der Trump-Wähler aus, sind durchaus wohlhabend, eher gebildet, bei sozialen Themen oft sogar fortschrittlich, vor allem aber daran interessiert, der Marktwirtschaft keine Fesseln anzulegen. Und: Sie hassten Hillary Clinton noch mehr als andere Gruppen.

Die kleinste Gruppe: Die Unpolitischen. Sie machen nur fünf Prozent aus. Politik interessiert sie kaum, aber sie lehnen jegliche Einwanderung entschieden ab.

Anders als die nächste Gruppe: Die Anti-Eliten sind eine Gruppe von 19 Prozent der Trump-Wähler. Politisch sind sie eher in der Mitte anzusiedeln, auch in der Einwanderungsfrage. 2012 hatte die Hälfte von ihnen sogar noch eine positive Meinung von Hillary Clinton und viele von ihnen stimmten für Obama. Bei ihnen scheint vor allem die jahrelange Kampagne gegen Clinton gewirkt zu haben.

Und schließlich die Gruppe, die zu einem großen Teil früher Demokraten waren:

"Ich nenne sie die Bewahrer eines weißen, christlichen Amerikas. Diese Gruppe von 20 Prozent der Trump-Wähler entspricht am ehesten dem Typus, der nach der Wahl durch die Presse geisterte. Sie sind wenig gebildet und haben geringe Einkommen. Viele sind arbeitslos und die Hälfte haben Medicaid, die staatliche Krankenversicherung für Geringverdienende, Kinder, Alte und Behinderte. Man würde sie eigentlich nicht für Republikaner halten. Sie befürworten Steuererhöhungen für die Reichen, sie machen sich Sorgen um ihre Krankenversicherung, sie sind für eine eher linke Wirtschaftspolitik. Aber sie sind vor allem gegen jegliche Einwanderung und haben starke Vorbehalte gegen ethnische Minderheiten."

Und sie gehören zu den größten Clinton-Hassern. Mit anderen Worten: Diese Gruppe stimmte weitgehend gegen ihre eigenen Interessen und wählte Trump fast ausschließlich, weil auch er unaufhörlich gegen Einwanderer und die "Ganovin Hillary" hetzte.

Das gute, alte Amerika der 50er Jahre

Morgens vor einem typischen amerikanischen Diner in Franklin County, Pennsylvania. Das gute, alte Amerika der 50er Jahre sah nicht anders aus. © Ulf Dammann

Franklin County, Pennsylvania. Keine zwei Autostunden von Washington entfernt. Siebzig Prozent stimmten hier für Donald Trump. Ein Großteil der wenigen Clinton-Wähler lebt in Shippensdale, einer Universitätsstadt. Der Rest des Countys ist ländlich und stockkonservativ.

Morgens in einem typischen amerikanischen Diner. Hier gibt es fettige Eier, Pancakes, Sausages und dünnen amerikanischen Kaffee so viel man will. Das gute, alte Amerika der 50er Jahre sah nicht anders aus. Hillary Clinton mochte hier übrigens keiner. Warum eigentlich nicht?

"Ich denke, die Frage müsste lauten: Was mögen Sie an Hillary? Nichts. Klar, Trump ist Geschäftsmann und vieles von dem, was er tut, ist auch zu seinem eigenen Nutzen. Aber alles was Clinton macht, ist nur aus Eigennutz. Sie ist einfach keine sympathische Person."

Und was gefällt den Leuten an Trump – nach fast einem Jahr im Amt?

"Ich mag viele seiner Ideen. Zum Beispiel die Mauer an der mexikanischen Grenze, um die Einwanderung zu stoppen."

"Mir gefällt, was er für die Wirtschaft tut."

"Wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten er überwinden muss, macht er es sehr gut. Alle Demokraten sind gegen ihn. Ständig muss er gegen den Sumpf in Washington ankämpfen."

Fast alle Republikaner, vor allem die Erzkonservativen aus Gegenden wie Franklin County, sind überzeugte Christen. Da gibt es schon so manches auszusetzen am oft auch rassistisch erscheinenden Präsidenten.

"Als Christ stört mich, wie er daherredet"

"Ich mag ihn. Aber als Christ stört mich oft, wie er daherredet. Aber man muss bedenken, dass er kein Politiker ist. Er ist Geschäftsmann und die reden nun mal anders. Ich verstehe das, ich höre es aber trotzdem nicht gerne. Denn wir hier respektieren andere Menschen mit anderem Glauben und anderer Hautfarbe. Es ist der Charakter, der einen Menschen ausmacht, nicht seine Religion oder seine Hautfarbe."

Trump-Wähler. Gerne stellt man sie sich als engstirnige, ungebildete, unsympathische Eiferer vor. Viele sind es nicht, sondern fast immer freundlich und oft durchaus liebenswert. Nur meist eben sehr einseitig informiert.

"Ich höre Radio, meistens im Auto. Daher kommen die meisten meiner Informationen. Zum Fernsehen habe ich kaum Zeit. Wenn, dann schaue ich Fox News."

Fox News ist der erfolgreichste Nachrichtensender der USA und unerschütterliches Propagandaorgan der Republikaner. Fox hat fast doppelt so viele Zuschauer wie CNN, dem laut Trump, größten Produzenten von Fake News. Dazwischen liegt MSNBC, das linke Gegenstück zu Fox. Alle drei Sender haben im letzten Jahr übrigens von Trump profitiert. Ihre Quoten sind gestiegen.

Den weitaus größten Einfluss auf rechte Wähler haben allerdings die Radio Talk Shows, die es in jedem Bundesstaat gibt.

"Die Linken hassen Rush, aber die hassen auch Christus"

Der erfolgreichste Talker mit vielen Millionen regelmäßigen Hörern im ganzen Land ist Rush Limbaugh, der Obama noch immer konsequent Barack Hussein nennt.

"Ja, ich mag Rush und auch die anderen. Ich glaube nicht alles, was sie sagen, aber wenn man genau hinhört, erkennt man, dass die alles immer ganz genau vorhersagen. Mein Schwager hat mir gesagt, ich soll mir Rush anhören. Zuerst fand ich ihn ziemlich übertrieben und laut, aber nach einer Weile habe ich festgestellt, dass alles so kommt, wie er es sagt. Die Linken hassen Rush, aber die hassen auch Christus. Und der hat auch die Wahrheit gesagt."

Kevin Bottorf, Farmer in Iowa, hat Donald Trump gewählt. © Ulf Dammann

Ortswechsel. Eine Farm in Iowa. Hier wuchs Kyle Bottorff auf, der liberale Biochemiker von der Ostküste. Die Farm bewirtschaftet heute sein älterer Bruder Kevin, allein. Kevin sympathisiert seit langem mit der rechten Tea Party. Kevin liebt seine Gewehre, will, dass der Staat sich aus seinem Leben heraushält, hat natürlich Trump gewählt und glaubt, wie der Präsident und die meisten seiner Wähler, nicht, dass der Mensch irgendetwas mit der Erderwärmung zu tun hat.

Und die Wissenschaftler, sagt er, die in aller Welt den Klimawandel für erwiesen halten, die seien doch alle gekauft. Die bekämen viel Geld für ihre manipulierten Studien. Alles nur eine Weltverschwörung, um den USA zu schaden.

"Die Vereinten Nationen, die Unterzeichner des Pariser Abkommens, die wollen doch alle nur unser Geld, amerikanisches Geld, das in die Projekte geht. Es geht doch nur ums Geld, um unser Geld. Das ist alles erfunden!"

"Irgendwie hatte Trump das richtige Gespür"

Ein paar hundert Meilen weiter südlich, in Kansas City, lebt der älteste Bottorff-Bruder. Keith war bis zu seinem angenehmen Ruhestand Geschäftsmann. Kein großes Unternehmen, aber es lief gut. Seit er ein Haus kaufte und eine Menge Steuern zahlen musste, wählt er republikanisch. Auch diesmal. Weil er halt Republikaner ist.

Keith Bottorff, Geschäftsmann im Ruhestand und Trump-Wähler© Ulf Dammann

"Er war nicht mein Lieblingskandidat in den republikanischen Vorwahlen. Ich war für John Kasich, den Gouverneur von Ohio. Aber in den Vorwahlen gab es so viele, zum Teil sehr fähige Kandidaten, die sich gegenseitig die Stimmen wegnahmen. Und irgendwie hatte Trump das richtige Gespür für die Stimmung bei den Wählern, vor allem, als er davon sprach, den Sumpf in Washington trocken zu legen und den Menschen im Land die Macht zurückzugeben. Man hat ihm zwar nicht alles geglaubt, aber er benahm sich nicht wie ein Politiker, und das kam bei den Leuten gut an."

Und jetzt, nach einem Jahr, ist Keith zwar nicht begeistert vom Präsidenten, aber im Großen und Ganzen habe er es doch ganz gut gemacht. Viel geschafft habe er zwar noch nicht, aber das sei vor allem die Schuld des unfähigen Kongresses. Eines allerdings nerve ihn an Trump:

"Ich dachte, nach der Wahl würde er ruhiger und aufmerksamer werden. Aber er ist genauso wie vorher. Ich dachte, dass wäre nur eine Masche im Wahlkampf gewesen, die überraschenderweise funktioniert hat. Jetzt würden ihn die Leute sicher mehr mögen, wenn er sich endlich ruhig verhalten würde."

So wie Keith geht es vielen Trump-Wählern. Sie wissen, dass sie nicht alles glauben können, was der Präsident von sich gibt. Aber lügen nicht alle Politiker, hat nicht auch Obama gelogen? Also halten Trumps Tiraden sie nicht davon ab, ihn weiter zu unterstützen.

Ein weitaus größeres Problem mit Trumps morgendlichen Tweets und alltäglichen Unwahrheiten haben die klassischen Medien. Eine Untersuchung der New York Times zeigt, dass Donald Trump allein in den ersten zehn Monaten seiner Amtszeit sechs Mal so viele Unwahrheiten in die Welt gesetzt habe wie Obama in seinen acht Jahren.

Wie reagiert man als Journalist angemessen auf diese Flut komplett falscher oder zumindest teilweise nicht zutreffender Aussagen eines Präsidenten, ohne in den Verdacht zu geraten, eine Hexenjagd gegen ihn zu veranstalten?

"Wir messen den Tweets weniger Bedeutung zu"

Mike Orestes, Senior Vice President von NPR News, dem mit 40 Millionen wöchentlichen Hörern überaus erfolgreichen öffentlichen Radio-Netzwerk der USA:

"Wir haben in letzter Zeit damit begonnen, den Tweets des Präsidenten weniger Bedeutung beizumessen. Nur weil es vom Präsidenten kommt, muss es ja nicht wichtig sein. Wir bewerten sie genauso wie andere Aussagen des Präsidenten. Manchmal machen wir schon große Geschichten daraus, oft ignorieren wir sie aber auch oder bringen sie nur ganz klein."

Komplett ignorieren könne man den Präsidenten allerdings leider nicht, vor allem nicht, wenn er grobe Unwahrheiten verbreite.

Der Sitz des US-amerikanischen National Public Radios (NPR) in Washington.© AFP / SAul Loeb

"Wir checken konsequent alle Fakten, um herauszufinden, ob Trumps Aussagen wahr sind und bringen die Geschichte, wenn nötig, auch groß raus. Manchmal reicht es schon, einfach ganz lapidar die Fakten zu präsentieren, um zu zeigen, dass Trump nicht die Wahrheit gesagt hat. Als Trump zum Beispiel behauptete, bei der Wahl seien viele irreguläre Stimmen für Clinton abgegeben worden, haben wir uns darauf beschränkt zu melden: Präsident Trump behauptet nach wie vor, Millionen falscher Stimmen seien abgegeben worden. Es gibt dafür noch immer keinen Beweis. Letztlich bleibt uns aber nichts anderes übrig, als Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der großen Mehrheit zu haben, dass die Menschen erkennen, dass Fakten wichtig sind. Wir können niemanden zwingen zuzuhören und die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Wir können nur professionell arbeiten und darauf bestehen, dass Fakten wichtig sind."

Soweit sie denn wahrgenommen werden. Der Diskurs über die politischen Grenzen hinweg ist in den USA fast vollkommen zum Erliegen gekommen. Vor allem die republikanische Rechte nimmt nur noch zur Kenntnis, was sie in ihrer Meinung bestärkt. Die Präsidentenberaterin Kellyanne Conway nannte das: Alternative facts.

Fantasyland und alternative Fakten

Der Schriftsteller Kurt Anderson veröffentlichte im Herbst 2017 ein Buch mit dem Titel "Fantasyland". Die Amerikaner, so seine These, haben vom ersten Tag der Besiedelung Amerikas durch englische Siedler in einer Phantasiewelt gelebt. Man sah die Welt, wie man sie sehen wollte. Auch die Linke sei durchaus nicht immer frei von diesem Selbstbetrug gewesen, so fern der Realität wie die amerikanische Rechte heute aber sei noch keine Gruppe jemals gewesen.

"Als ich das Buch schrieb, hätte ich mir so etwas nicht im Traum vorstellen können. Aber genau darum geht es in "Fantasyland", um alternative Fakten. Und dann stellt sich die Beraterin des Präsidenten hin und spricht bei CNN von "alternativen Fakten". Es ist so erstaunlich."

Nach einem Jahr im Amt scheint Donald Trump bereits am Ende zu sein. Ein Präsident, der von sich selbst sagen muss, er sei ein "stabiles Genie", den im In- und Ausland kaum einer ernst zu nehmen scheint, dessen Regierung von einer Krise in die nächste schlittert, dessen Umfragewerte über ein Jahr so konstant schlecht sind wie die keines anderen Präsidenten zuvor, kann doch unmöglich auf seine Wiederwahl hoffen.

Trump und sein Wahlkampfteam sehen das anders. Seine Zustimmungswerte liegen in den Umfragen zwar fast immer unter 40 Prozent, doch diese Gruppe unerschütterlicher Anhänger blieb im vergangenen Jahr selbst in den schlechtesten Zeiten sehr stabil. Trump bedient mit seiner Sozial-, Umwelt- und Außenpolitik gezielt seine Basis und ignoriert die früher gängige politische Weisheit, dass sich ein Präsident vor allem um die Wechselwähler bemühen müsse. Diese Strategie war schon im letzten Wahlkampf aufgegangen, sie könnte – begünstigt vom amerikanischen Wahlsystem und ausgestattet mit dem Präsidentenbonus – auch 2020 aufgehen. Wenn es Trump gelingen sollte, mit seiner rigiden ausländerfeindlichen Politik die Gruppe der American Preservationists bei der Stange zu halten, ist alles möglich.

"USA, USA, USA"