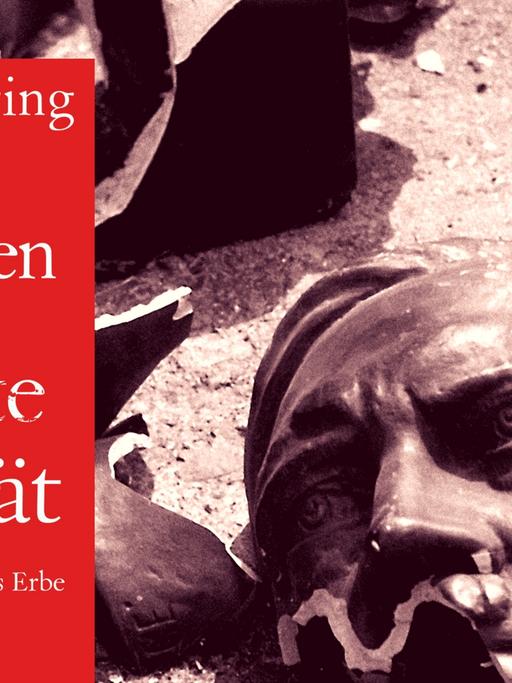

Die deutsche "Unfähigkeit zu trauern"

Vor 50 Jahren attestierten Margarete und Alexander Mitscherlich der deutschen Nachkriegsgesellschaft eine "Unfähigkeit zu trauern". Die NS-Verbrechen wurden verdrängt, man sah sich selbst als Opfer. Die Journalistin Simone Miller erkennt dieses Muster in der Gegenwart wieder.

In seinem Buch "Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens" schrieb das Psychoanalytiker-Paar Margarete und Alexander Mitscherlich 1967, dass die Verbrechen der NS-Zeit kollektiv verdrängt worden seien. Die Deutschen hätten sich selbst als Opfer empfunden: Hitlers Opfer. Und sie hätten die schmerzhafte Erkenntnis, kein Herrenvolk zu sein, geschickt kompensiert: mit einem unbedingten Willen zum Wirtschaftswunder. Nach dem Motto: Wer zu so einem Aufschwung fähig ist, der muss eben doch etwas Besonderes sein.

Sind Scham und Trauer passé?

Heute beklagen Politiker der AfD den "Gemütszustand eines total besiegten Volkes" (Höcke) und beanspruchen "das Recht, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen" (Gauland).

Sind Scham und Trauer angesichts der deutschen Verbrechen wieder passé? Warum sind Ressentiments eine so starke politische Antriebsfeder? Wieso sehen sich rechte Menschen so oft und so gerne als Opfer? Und kann eine Politik, die auf Verdrängung beruht, trotzdem zu politisch tragfähigen Lösungen kommen?

Simone Miller hat das Buch über "Die Unfähigkeit zu trauern" erneut gelesen und sucht dort nach Erklärungen für das aktuelle Erstarken rechter Strömungen.