Regie: Klaus-Michael Klingsporn

Technik: Thomas Monnerjahn

Redaktion: Carsten Burtke

Sprecherin: Monika Oschek

Sprecher: Ralf Bei der Kellen

Do it yourself

In einer Mischung aus Notwendigkeit und Pragmatismus wurde in der DDR, wie hier Ende

der 50er-Jahre, viel selbst gemacht. © imago images / serienlicht

Eine Geschichte des Selbermachens

59:10 Minuten

Malern, nähen, einwecken – etwas selbst machen, war für viele Menschen lange lebensnotwendig. Mit der Industrialisierung änderte sich das zwar, aus der Mode gekommen ist „Do it yourself“ aber nie.

(Wiederholung vom 21.02.2022)

Selbstgemacht – das haben wir fast alle schon mal irgendwie und irgendwas. Vielleicht haben Sie sich dabei als Heimwerkerin, als Do-it-yourselfer, als Bastlerin oder als Lifehacker begriffen. Oder auch nur als Mensch. Denn machen ist menschlich.

Spätestens, seitdem uns die Evolution den Daumen spendiert hat, mit dem wir unsere Werkzeuge festhalten. Sehr wahrscheinlich haben sie beim „Selbermachen“ etwas getan, was nicht ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung entspricht, sondern etwas, das sie interessiert.

Oder weil es das Benötigte nicht gab oder weil sie es gerne selber machen wollten. Außerdem wird oft gesagt, dass das Selbermachen eine besondere emotionale Beziehung zu einem gefertigten oder reparierten Gegenstand herstellt. Weil man darauf – und entsprechend auch auf sich – stolz sein kann. Und andere sind es dann ja vielleicht auch.

In meiner Kindheit in der BRD

Mitte Januar: Ich baue mit den Kindern den Weihnachtsbaum ab. Zu Weihnachten, so wurde es mir in Kindergarten und Grundschule nahegelegt, freuen sich die Eltern besonders über etwas Selbstgebasteltes.

In meiner Kindheit in der BRD der 1970er-Jahre ging es da natürlich um die Steigerung des Selbstwertgefühls, es schwang aber auch ein leiser Protest gegen die sogenannte „Konsumgesellschaft“ mit. Man hätte den Eltern ja auch etwas vom Taschengeld kaufen können. Mein Kollege und Co-Autor Tim hat das Weihnachtsbasteln seit ein paar Jahren für sich wiederentdeckt, wie er vor einem unserer Interviews erzählt: Er hat zu Weihnachten einen Stiftehalter geschenkt.

„Ich bin in den Wald gefahren, hab‘ abgestorbene Äste gesucht und hab‘ die ausgehöhlt. Auf Länge gesägt, 15 cm oder so. Und dann habe ich die mit ‘ner Bohrmaschine ausgehöhlt, geschmirgelt und geölt, und dann kann man die auf den Tisch stellen und Stifte reinmachen. Da habe ich drei von gemacht. Weil ich was Persönliches schenken wollte.“

An Weihnachten denke ich auch immer an den Kosmos-Radiobaukasten, den ich 1980 bekam und den ich heute gerne als meinen ersten Schritt Richtung Radio verkaufe. Weihnachten hat für mich aber noch eine andere Dimension des Selbstmachens.

An Weihnachten denke ich auch immer an den Kosmos-Radiobaukasten, den ich 1980 bekam und den ich heute gerne als meinen ersten Schritt Richtung Radio verkaufe. Weihnachten hat für mich aber noch eine andere Dimension des Selbstmachens.

Der Weihnachtsbaum zum Beispiel steht in einem selbst gebauten Ständer. Selbstgebaut von meinem Vater. Der sah vor zehn Jahren, wie wir die Tanne in einen gekauften Ständer stellten – und sie anschließend an sämtlichen sich in Reichweite befindenden Möbelstücken und Fenstergriffen festbinden mussten, um ihr die nötigte Standfestigkeit zu verleihen.

Im Jahr darauf präsentierte er einen erdbebensicheren Weihnachtsbaumständer – er hatte ein Rohr in eine alte Lkw-Bremsscheibe geschweißt, Gewinde für die Flügelschrauben gebohrt und das ganze Grün lackiert. Eine Lösung, die ihn – und vermutlich auch mich – überdauern wird.

„Dann hast Du Dir damit selber ein Denkmal gebaut.“

„Ja, richtig. Und manchmal ist der Zweck damit auch schon erfüllt.“

Aber – fangen wir vorne an. Wie wurden wir eigentlich zu Do-it-yourselfern, zu Heimwerkerinnen, zu Bastlern, Upcyclerinnen und Lifehackern? Oder anders formuliert: Wann wurde aus „machen“ – „selber machen“? Oder liegt es bei meinem Vater daran, dass er mit Vornamen „Wilhelm“ heißt?

„Ja, richtig. Und manchmal ist der Zweck damit auch schon erfüllt.“

Aber – fangen wir vorne an. Wie wurden wir eigentlich zu Do-it-yourselfern, zu Heimwerkerinnen, zu Bastlern, Upcyclerinnen und Lifehackern? Oder anders formuliert: Wann wurde aus „machen“ – „selber machen“? Oder liegt es bei meinem Vater daran, dass er mit Vornamen „Wilhelm“ heißt?

Der Vater aller Heimwerker

„Jetzt, mein ich, hält das Tor auf Jahr und Tag. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.“

Wilhelm Tell von Friedrich Schiller wird oft als Vater aller Heimwerker bemüht. Denn er war ja kein Zimmermann von Beruf, sondern Jäger und Freiheitskämpfer.

„Aber er verkörpert natürlich mit diesem Ausspruch so ‘ne Norm, von zum einen wie man mit Ressourcen umgeht, also mit Zeit und Geld zum Beispiel. Und er verkörpert natürlich auch ‘ne Form von Männlichkeit, dass man seine Probleme selbst lösen kann und das auch tut.“

Wilhelm Tell von Friedrich Schiller wird oft als Vater aller Heimwerker bemüht. Denn er war ja kein Zimmermann von Beruf, sondern Jäger und Freiheitskämpfer.

„Aber er verkörpert natürlich mit diesem Ausspruch so ‘ne Norm, von zum einen wie man mit Ressourcen umgeht, also mit Zeit und Geld zum Beispiel. Und er verkörpert natürlich auch ‘ne Form von Männlichkeit, dass man seine Probleme selbst lösen kann und das auch tut.“

In der Person Tells sind bereits zentrale Dinge des Selbermachens angelegt: Autonomie, Männlichkeit, Nachhaltigkeit. Aber auch vor ihm haben Leute ja schon Dinge getan, die nicht zu ihrem Beruf gehörten. Wo also beginnt das Selbermachen?

„Natürlich haben sie vollkommen recht, wenn sie sagen, die Menschen haben ja im Prinzip früher fast alles selbst gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern es sinnvoll ist, da von ´Selbermachen` zu sprechen. Denn wenn wir von ´Selbermachen` sprechen, dann impliziert das ja im Prinzip, dass es eigentlich auch die Möglichkeit gibt, dass jemand anderes das macht.“

Mit anderen Worten: Selbermachen setzt voraus, dass es auch eine Alternative dazu gibt, eben: den Konsum, das Erwerben von Waren oder Dienstleistung gegen Bezahlung. So sieht es Reinhild Kreis, Professorin am Lehrstuhl für Geschichte der Gegenwart der Universität Siegen.

„Und lange Zeit gab es für die meisten Menschen diese Möglichkeit eben nicht. Also es gab nicht die Möglichkeit, in den Laden zu gehen und was zu kaufen, was andere in einer Fabrik oder sonst irgendwo in der Manufaktur hergestellt haben. Und es gab auch nicht unbedingt die Möglichkeit, eine Aufgabe an andere zu delegieren.“

„Und lange Zeit gab es für die meisten Menschen diese Möglichkeit eben nicht. Also es gab nicht die Möglichkeit, in den Laden zu gehen und was zu kaufen, was andere in einer Fabrik oder sonst irgendwo in der Manufaktur hergestellt haben. Und es gab auch nicht unbedingt die Möglichkeit, eine Aufgabe an andere zu delegieren.“

Die Auswirkungen der Industrialisierung

Seit über einem Jahrzehnt beschäftigt sich Reinhild Kreis mit verschiedenen Formen des Selbermachens. 2020 erschien ihre Habilitationsschrift beim Campus Verlag. Der Titel: „Selbermachen. Eine andere Geschichte des Konsumzeitalters.“

„Die Industrialisierung ist dann tatsächlich wie so eine Art Wasserscheide, weil damit der massenhaften Produktion von Dingen des täglichen Bedarfs, die dann auch eben keine Luxuswaren mehr sind, sondern die viele Menschen sich leisten können … Erst in dem Zusammenhang wird das tatsächlich eine Möglichkeit zur Versorgung für ganz viele Menschen und mit Blick auf ganz viele Dinge.“

Die Industrialisierung in England beginnt im Jahr 1712 mit der Erfindung der Dampfmaschine, der Spinnmaschine (1765) und des Webstuhls (1785). Auf dem europäischen Festland beginnt die Industrialisierung etwas später, nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Aufbau der Eisenbahn und Textilindustrie in Deutschland.

„Es betrifft mit der Industrialisierung Güter und Dinge, die einen im ganzen Alltag umgeben: Essen, Kleidung, Bücher, Werkzeuge und so weiter und sofort. In relativ kurzer Zeit kommt das als Konsumgut auf den Markt und häufig eben auch zu relativ günstigen Preisen, sodass wir mit der Industrialisierung so einen Riesensprung haben, was die Menge der Personen angeht, die sich das auf einmal leisten kann, die darauf Zugriff haben und auch eben die Bandbreite der Güter, die man eben kaufen kann.“

Karl Marx sah in der Industrialisierung, zu der auch die Massenproduktion mit Textilmaschinen gehörte, eine „Entfremdung“ der Arbeit. © picture alliance / akg-images

Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung stehen immer mehr Menschen vor der Entscheidung: kaufen – oder selber machen? Es erhöht sich aber nicht nur die Anzahl der hergestellten Güter, sondern auch die der einzelnen Arbeitsschritte.

Karl Marx spricht in seinem Frühwerk von der „Entfremdung“ der Arbeit bzw. des Arbeiters – unter anderem in dem Sinne, dass der Industriearbeiter nur ein Glied in einer längeren, arbeitsteiligen Produktionskette sei. Mit dem Endprodukt könne er sich nicht mehr identifizieren – zumindest nicht mehr in dem Maß, wie das einem vorindustriellen Handwerker möglich gewesen sei. Marx war aber nicht der Einzige, der Mitte des 19. Jahrhunderts auf diese Idee kam. Auch im Bürgertum entsteht zu dieser Zeit ein „Verlustnarrativ“. Viele begreifen industriell hergestellte Waren als „seelenlos“ – im Gegensatz zu einem möglichst noch in der eigenen Behausung hergestellten Produkt „aus einer Hand“.

„Das ist das eine. Und das andere ist, dass ja diese Form der Haushaltsproduktionen auch deswegen vermisst werden, weil sie gerade im Bürgertum mit Blick auf die Arbeiterschicht als ein Weg gelten, den Zeitgebrauch von anderen so ein bisschen zu kontrollieren. Also: Solange die in ihrem Haushalt alles Mögliche selber herstellen, haben die viel zu tun und sind sozusagen auch an den Haushalt gebunden und machen etwas, was die Gesellschaft als nützlich erachtet, und können keine Dinge tun, die vielleicht als schädlich gelten oder die als unerwünschte Tätigkeiten gelten.“

Angst vor dem Sittenverfall

In Bezug auf die Arbeiterschaft bedeutet das aber nicht nur, dass sie sich nicht politisch organisieren soll. Im bürgerlichen Lager hat man auch Angst vor dem Sittenverfall in den schnell wachsenden Städten. Kinder und Jugendliche können nur noch zeitweise von den in Fabriken und Manufakturen arbeitenden Erwachsenen beaufsichtigt werden. Ende des 19. Jahrhunderts treten verstärkt Pädagoginnen und Sozialreformer auf den Plan, die für die Stärkung praktischer Schulfächer plädierten. Für die Jungen hieß dieses Unterrichtsfach damals noch nicht „Werken“, sondern – „Knabenhandfertigkeit“.

1886 gründete sich der „Deutsche Verein für Knabenhandarbeit“. Er bildete Lehrer aus und setzte sich für das Unterrichtsfach ein. Reinhild Kreis zitiert in ihrem Buch einen Lehrer, der sich im Mai 1907 bei einem Vortrag beklagt:

„Unsere heutigen Jungen haben nicht eine blasse Ahnung, wie die einfachsten Gegenstände, die ihn tagtäglich umgeben, hergestellt werden. In meiner Jugend hat sich der Junge seinen Drachen, seinen Schießbogen, seine Pfeife selbst angefertigt, heute kauft man dieses Spielzeug und nimmt es nicht in Acht, weil man es ja für ein paar Pfennige haben kann.“

„Unsere heutigen Jungen haben nicht eine blasse Ahnung, wie die einfachsten Gegenstände, die ihn tagtäglich umgeben, hergestellt werden. In meiner Jugend hat sich der Junge seinen Drachen, seinen Schießbogen, seine Pfeife selbst angefertigt, heute kauft man dieses Spielzeug und nimmt es nicht in Acht, weil man es ja für ein paar Pfennige haben kann.“

Wobei man damals aber nicht nur die Arbeiterklasse im Blick hatte – auch Teile des Bürgernachwuchses sollten diese Form des Unterrichts genießen. Hier war die Absicht allerdings ein wenig anders gelagert, wie Reinhild Kreis erklärt:

„Praktiken des Selbermachens sollten auch dafür sorgen, einen Sinn für Ästhetik zu bekommen, für Qualität, auch um Qualitätswaren zu erkennen. Auch wenn man selber dann vielleicht später nicht selbst machte, sondern kaufte, konnte man aber eben doch dann eine gewisse Qualität erkennen, wenn man mal selbst gelernt hatte, wie man das selbst herstellt. Und auch eine gute Einstellung zur Arbeit zu entwickeln, auch dafür diente das, das Selbermachen so zu propagieren.“

„Praktiken des Selbermachens sollten auch dafür sorgen, einen Sinn für Ästhetik zu bekommen, für Qualität, auch um Qualitätswaren zu erkennen. Auch wenn man selber dann vielleicht später nicht selbst machte, sondern kaufte, konnte man aber eben doch dann eine gewisse Qualität erkennen, wenn man mal selbst gelernt hatte, wie man das selbst herstellt. Und auch eine gute Einstellung zur Arbeit zu entwickeln, auch dafür diente das, das Selbermachen so zu propagieren.“

Die Arts-and-Crafts-Bewegung in England

Damit ähnelten die Absichten sehr denen der britischen Arts-and-Crafts-Bewegung, die sich in den 1860er im Mutterland der Industrialisierung formierte.

Parallel zur Knabenhandfertigkeit wurde für Mädchen der Handarbeitsunterricht ausgebaut. Sie bekamen aber auch Unterricht in Hauswirtschaft und Kochen. Im „Trotzkopf“, dem Klassiker der Mädchenliteratur von Emmy von Rhoden aus dem Jahr 1885, schreibt die Hauptfigur Ilse in einem Brief an ihren Vater:

Parallel zur Knabenhandfertigkeit wurde für Mädchen der Handarbeitsunterricht ausgebaut. Sie bekamen aber auch Unterricht in Hauswirtschaft und Kochen. Im „Trotzkopf“, dem Klassiker der Mädchenliteratur von Emmy von Rhoden aus dem Jahr 1885, schreibt die Hauptfigur Ilse in einem Brief an ihren Vater:

„Am fürchterlichsten sind die Mittwoch Nachmittage. Da sitzen wir alle von drei bis fünf in dem Speisesaale. Die Fenster nach dem Garten sind weit offen und ich blicke sehnsüchtig hinaus. Es zuckt mir förmlich in Händen und Füßen, daß ich aufspringen möchte, um in den Garten zu eilen – ich darf es nicht, ganz still muß ich dasitzen und muß meine Sachen ausbessern, – Strümpfe stopfen und was ich sonst noch zerrissen habe, wieder flicken.

Denke Dir das einmal, mein kleines Papachen! Deine arme Ilse muß solche fürchterliche Arbeiten thun! – Und Fräulein Güssow sagt, das wär' notwendig, Mädchen müssen alles lernen. Sie war ganz erstaunt, daß ich nicht stricken konnte. Man kauft doch jetzt die Strümpfe, das ist ja viel netter, warum muß ich mich unnütz quälen?“

Mädchen wie Jungen sollten zu tugendhaften, sprich: zu fleißigen, ordentlichen, sparsamen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern erzogen werden. Selbermachen ist also von Anfang an auch ein Instrument der sozialen Kontrolle. Allerdings waren Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen noch auf das Selbermachen angewiesen, weil sie keinen Zugang zu vielen käuflichen Waren hatten. Auf Deutsch gesagt: Sie waren zu arm.

Hauptsache tugendhaft: Frauen in einer Hauswirtschaftsschule in Berlin Ende der 1920er-Jahre. © picture-alliance / akg-images

Beim „Selbermachen“ geht es aber nicht nur um Möbel, Kleidung oder andere Gegenstände, sondern auch um das Essen. Zeitgleich zum beginnenden Siegeszug der Konservendose und damit der Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion wurde am 1. Januar 1900 von Johann Carl Weck die Firma „J. Weck und Co.“ gegründet. Sie vertrieb die patentierten Einmachgläser mit Gummiring plus den entsprechen Einkochapparat.

„Weck. Original Apparate und Gläser. Ermöglichen jeder Frau, selbst ihre Konserven herzustellen. Koche auf Vorrat! Leichte Handhabung! Tadellose Funktion!“

„Weck. Original Apparate und Gläser. Ermöglichen jeder Frau, selbst ihre Konserven herzustellen. Koche auf Vorrat! Leichte Handhabung! Tadellose Funktion!“

So der Text einer Anzeige aus der sechsten Auflage des „Kochbuch der ostpreußischen Haushaltschule Königsberg 1911“. Hier zeigt sich ein weiterer früher Trend dessen, was man später als Do-it-yourself bezeichnete: Es werden Geräte angeboten, die Menschen beim Selbermachen unterstützen. In den folgenden Jahren entsteht eine ganze Industrie um das „Selbermachen“. Und damit auch eine neue Gruppe: die später sogenannten „Prosumenten“.

Was ist denn ein „Prosument“?

Prosumenten sind Menschen, die etwas kaufen – also konsumieren –, um etwas herzustellen – also zu produzieren. Ein frühes Beispiel für diese Entwicklung, die erst in den 1960er-Jahren so richtig Fahrt aufnimmt, ist das Backpulver bzw. die Backmischung. An diesen Produkten sieht man auch, wie sich das Selbermachen über die Jahre verändert hat.

Wenn ich eine Backmischung kaufe, zu Hause Eier, Milch, Butter und evtl. Früchte hinzugebe, habe ich kein Problem damit, den Kuchen nachher als „selbst gemacht“ zu bezeichnen. Meine Mutter hingegen hat in ihrem Leben noch nie eine Backmischung verwendet. Meine Großmutter hätte bis auf das Mehl alles aus eigener Produktion im Haus gehabt. Und von meiner Urgroßmutter gibt es noch Rührgeräte, die eindeutig selbst hergestellt sind.

Mit industriell hergestellten Backzutaten kamen Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Fühlte sich aber auch immer noch wie selbst gemacht an.© picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH, Ger / Ingrid Autenrieth

„Also im ganz strengen Sinn ´selbst gemacht` haben den Kuchen dann eigentlich nur ihre Vorfahren, die vom Rührgerät bis eben zu den Zutaten, die in den Kuchen reinkommen, alles selbst hergestellt haben. Alle anderen müsste man eigentlich als Prosumenten oder Prosumentinnen bezeichnen, weil sie Teile in unterschiedlichem Ausmaß dazugekauft haben.

Und ja, das Ende der Fahnenstange ist eben seit einigen Jahrzehnten so etwas wie eine Backmischung. Bei der man übrigens aber auch ohne Probleme – also das sind keine technischen Hindernisse oder so was – auch das Fett oder die Eier schon mit einbauen könnte, sodass man, wenn man dann backen will, wirklich nur noch die Flüssigkeit hinzugeben müsste. Aber damit sie sich eben so fühlen können, wie sie es gerade beschrieben haben, dass sie sagen, ´den würde ich auch ohne Probleme irgendwo mit hinnehmen, den Kuchen` – damit dieses Gefühl erhalten bleibt, ist das eben mit Absicht so, dass sie so hochwertige Zutaten wie Butter oder Eier dann eben selbst hinzugeben noch.“

Nähmaschinen, Einweckapparate, Backpulver: Selbermachen wird relativ früh auch zum Konsumanlass. Klingt paradox, war aber immer wieder so. Heute lebt eine ganze Branche davon.

„Respekt, wer’s selber macht!“

„Also es wird ja gerne als Antwort auf die Konsumgesellschaft verstanden. Also: Wir konsumieren nicht, wir machen selber und dergleichen mehr. Ich würde es tatsächlich, vor allem in dieser eher klassischen Form, als Teil einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft verstehen, mit ‘nem eigenen konsumgesellschaftlichen Angebot. Also Stichwort: Bau- und Heimwerkermarkt, wo man die Dinge auch einkaufen kann, die man dazu braucht und auch das Material kaufen kann, um damit Dinge selber zu tun. Wie gesagt, ich sehe es dann tatsächlich als Teil einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft an.“

„Also es wird ja gerne als Antwort auf die Konsumgesellschaft verstanden. Also: Wir konsumieren nicht, wir machen selber und dergleichen mehr. Ich würde es tatsächlich, vor allem in dieser eher klassischen Form, als Teil einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft verstehen, mit ‘nem eigenen konsumgesellschaftlichen Angebot. Also Stichwort: Bau- und Heimwerkermarkt, wo man die Dinge auch einkaufen kann, die man dazu braucht und auch das Material kaufen kann, um damit Dinge selber zu tun. Wie gesagt, ich sehe es dann tatsächlich als Teil einer ausdifferenzierten Konsumgesellschaft an.“

Selber machen in Zeiten der Not

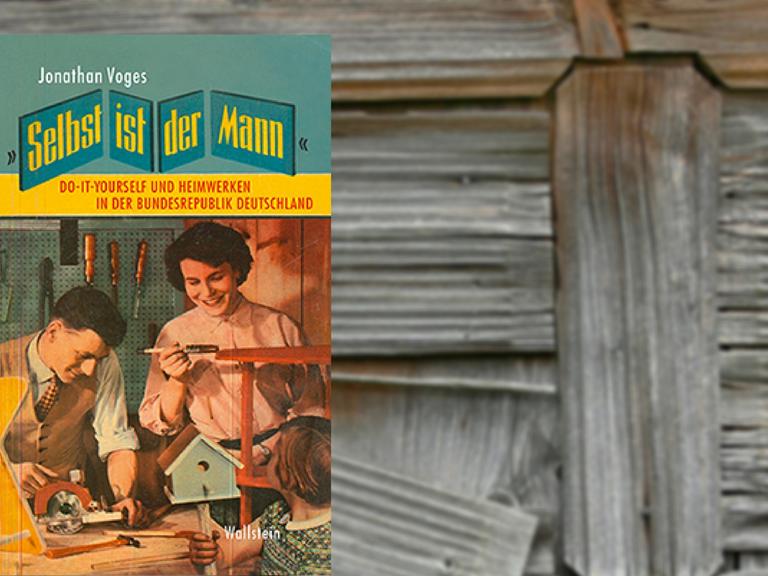

Erklärt Jonathan Voges, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Hannover. Wobei er allerdings über die 1960er-Jahre in der BRD spricht. Aber darum geht es später in unserem Feature zum Thema „Selbermachen“. Kommen wir zurück zum Ende des 19. Jahrhunderts.

In dieser Zeit entwickelt sich eine weitere Ebene: die Erzählung vom Selbstgemachten als dem „Besseren“. Bei Gegenständen lautet die Gleichung: selbst gemacht = beseelt. Beim Essen bedeutet es oft: selbst gemacht = gesünder. Hier ist vor allem die Lebensreform ein Vorreiter, eine Sammlung sozialreformerischer Bewegung, die sich u.a. der Freikörperkultur, Naturheilkunde, vegetarischer Ernährung oder Rohkost verschrieben hatten. Wie später die Umweltbewegung wollten auch sie „Zurück zur Natur“.

Dann kam der Erste Weltkrieg. Und mit ihm erhielt das Selbermachen einen neuen Kontext: die Bekämpfung des Mangels. Das Selbermachen wurde zur Versorgungsstrategie in Notzeiten. Hier greift der Staat ein, indem er Anweisungen zum Selbermachen gibt, aber auch manche Praktiken des Selbermachens untersagt, um knappe Ressourcen besser verteilen zu können.

So wird 1916 ein Kuchenbackverbot erlassen; auch Hausschlachtungen sind nicht mehr erlaubt. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs beginnt, bedingt durch Reparationsleistungen, Wirtschaftskrisen und eben Kriegszerstörungen, eine lange Zeit, in der immer wieder Mangel verwaltet werden muss. Und Not macht bekanntlich erfinderisch.

Die Bedeutung des Radios

An dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs. Denn auch das Medium, dessen sie sich grade bedienen, also das Radio, hat ebenfalls eine veritable Do-it-yourself-Geschichte.

Am 29. Oktober 1923 geht der Hörfunk in Deutschland offizielle an den Start. Zwei Tage später meldet der Berliner Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff sich als erster Rundfunkteilnehmer an. Übrigens für eine Gebühr von 780 Milliarden Papiermark. Allerdings hatte die Zeitschrift „Der Radio-Amateur“ im Oktober bereits 3000 Abonnenten.

Am 29. Oktober 1923 geht der Hörfunk in Deutschland offizielle an den Start. Zwei Tage später meldet der Berliner Zigarrenhändler Wilhelm Kollhoff sich als erster Rundfunkteilnehmer an. Übrigens für eine Gebühr von 780 Milliarden Papiermark. Allerdings hatte die Zeitschrift „Der Radio-Amateur“ im Oktober bereits 3000 Abonnenten.

„Das ist ein Radio in einer halben Walnussschale. Also wirklich sehr, sehr klein. Es ist ein Detektorempfänger aus den bereits 1920er-, 30er-Jahren – also wirklich der Frühphase der Radiobastelei –, der auch tatsächlich funktioniert hat.“

Im Depot des Museums für Kommunikation in Berlin-Tempelhof erklärt die Kustodin Wenke Wilhelm Exponate der Sammlung zum Thema Radio.

„Also laut der Geschichte handelt es sich um ein beschlagnahmtes Gerät von einem Schwarzhörer, also jemand, der damals eben nicht die monatliche Grundgebühr bezahlt hat und auch keine Genehmigung für den Betrieb eines Radioapparates hatte.“

„Also laut der Geschichte handelt es sich um ein beschlagnahmtes Gerät von einem Schwarzhörer, also jemand, der damals eben nicht die monatliche Grundgebühr bezahlt hat und auch keine Genehmigung für den Betrieb eines Radioapparates hatte.“

Schreckten zur Zeit der Weimarer Republik vor allem die Rundfunkgebühren die Menschen ab – und anmelden musste man sich beim Erwerb eines Apparates –, so war nach dem Zweiten Weltkrieg die Materialknappheit ausschlaggebend. Und auch hier gab es eine Prosumenten-Lösung.

„Der Heinzelmann, das ist dieser Baukasten von 1946, den hat Max Grundig – damals hieß es noch Radiovertrieb Fürth – entwickelt und verkauft eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Als auch der Bau von Radioapparaten genehmigungspflichtig war, hat er das eben als Spielzeug, als Bausatz verkauft, sodass jeder sich das zu Hause zusammenbauen konnte.

Es fehlten nur die Elektroröhren, die man sich dann eben auf dem Schwarzmarkt besorgen musste. Und das fand reißenden Absatz: 1948 wurden 40.000 von diesen Heinzelmann-Baukästen verkauft. Und Max Grundig sagte damals: Alles, was am Abend produziert war, ging auch noch am selben Tag raus. Also es gab eine enorme Nachfrage nach diesen Geräten oder nach diesen Bastelgeräten.“

Pragtische Anleitungen zum Reparieren

Apropos Radio und Zweiter Weltkrieg: Aus den Versuchen der staatlichen Lenkung des Selbermachens während des Ersten Weltkriegs und der Zeit danach hatten die Nazis ihre Lehren gezogen. Ihre Eingriffe waren viel weitreichender. Und auch die Propaganda, die eingesetzt wurde, war ausgefeilter.

„Junge, Werner, was machst Du denn wieder? Das stinkt ja furchtbar bei Dir in der Wohnung.“ „Ach, halb so wild, ich koche nur ein bisschen Leim.“ „Ach, so, mal wieder unter die Bastler gegangen?“ „Nein, diesmal ist es etwas ganz anderes. Komm mal hier in die Küche, Klaus.“

Im Februar 1944 strahlte der deutsche Rundfunk diese frühe Anleitung zum Reparieren bzw. zum Selbermachen aus. In ihrer Anlage erinnert sie bereits sehr an Sendungen zum Thema „Selbermachen“, wie es sie später im Fernsehen gab.

„Uh, das stinkt ja entsetzlich. Wie kochst du denn den Leim?“ „Na, ganz einfach, in einer Konservendose.“ „Ach, das musst Du doch in einem Wasserbad machen!“

„Uh, das stinkt ja entsetzlich. Wie kochst du denn den Leim?“ „Na, ganz einfach, in einer Konservendose.“ „Ach, das musst Du doch in einem Wasserbad machen!“

Am Ende der Sendung kommt dann heraus, warum man seine Schubladen und Schränke selbst reparieren soll:

„Ach Werner, das hat mit handwerklichem Können nicht viel zu tun. Das sind doch alles Kleinigkeiten, die jeder selbst machen kann. Und dass das heute im Kriege dem Tischler nur angenehm ist, wenn wir ihn mit solchen Sachen nicht belästigen, ist doch selbstverständlich. Er hat so schon genug Arbeit, die vor allem kriegswichtigen Charakter trägt. Und ob Dein Schrank nun gut oder schlecht schließt, das ist bestimmt nicht kriegswichtig.“

„Ach Werner, das hat mit handwerklichem Können nicht viel zu tun. Das sind doch alles Kleinigkeiten, die jeder selbst machen kann. Und dass das heute im Kriege dem Tischler nur angenehm ist, wenn wir ihn mit solchen Sachen nicht belästigen, ist doch selbstverständlich. Er hat so schon genug Arbeit, die vor allem kriegswichtigen Charakter trägt. Und ob Dein Schrank nun gut oder schlecht schließt, das ist bestimmt nicht kriegswichtig.“

Der Stahlhelm wurde zum Nachttopf

Dann – war der Krieg vorbei. Und wieder hatten Strategien des Selbermachens Konjunktur – und das Selbstgemachte einen teilweise sehr speziellen Charakter.

„Also in einer Zeit, wo man viele Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr kaufen konnte, oder das ganze Zeug lag dann am Ende des Krieges da und wurde umgewidmet, also wie z.B. hier der Stahlhelm, der dann zum Nachttopf oder zum Sieb wird. Oder das ist alles aus Panzerfäusten gemacht. Oder die Milchkanne aus ‘nem Gasmaskenbehältnis … Oder hier, das sind eigentlich Zünderbüchsen, die dann nach dem Krieg als Kosmetikbehältnisse benutzt wurden.“

„Also in einer Zeit, wo man viele Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr kaufen konnte, oder das ganze Zeug lag dann am Ende des Krieges da und wurde umgewidmet, also wie z.B. hier der Stahlhelm, der dann zum Nachttopf oder zum Sieb wird. Oder das ist alles aus Panzerfäusten gemacht. Oder die Milchkanne aus ‘nem Gasmaskenbehältnis … Oder hier, das sind eigentlich Zünderbüchsen, die dann nach dem Krieg als Kosmetikbehältnisse benutzt wurden.“

Renate Flagmeier ist leitende Kuratorin im Berliner „Museum der Dinge“. Sie zeigt eine Vitrine mit selbst gemachten Gegenständen aus der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkriegs.

„Das ist ganz kennzeichnend in so Notzeiten, dass dann Dinge aus dem Fundmaterial aus dem Militärischen ins Zivile umcodiert werden. Oder eben umgenutzt.“

„Das ist ganz kennzeichnend in so Notzeiten, dass dann Dinge aus dem Fundmaterial aus dem Militärischen ins Zivile umcodiert werden. Oder eben umgenutzt.“

Ein zu einem Nachttopf umgestalteter Stahlhelm aus dem Ersten Weltkrieg im Nachttopfmuseum in Thurnau (Bayern).© picture alliance / dpa / Nicolas Armer

1949 zerfiel Deutschland in zwei Staaten – und damit auch in zwei Systeme: Im Westen sollte die freie Marktwirtschaft das Warenangebot regeln und im Osten die Planwirtschaft. Mit steigendem Wohlstand wurden Strategien des Selbermachens zunehmend überflüssig – beibehalten wurden sie dennoch, auch im Westen. Die Absurdität dieser Versorgungsstrategie nahm 1954 der Kabarettist Günter Neumann in einem Radiosketch aufs Korn:

„Woll’n se noch ‘n bisschen Erdbeermarmelade? Au, ah, jejeje …“

„Ja, aber um Himmels Willen, Herr Hopfenstengel, is‘ ihnen nicht gut? Was ham se denn?“

Der Westberliner Laubenpiper Hopfenstengel hat’s im Kreuz, weil er wieder den ganzen Tag in seinen Erdbeerbeeten war.

„Die Erdbeermarmelade schmeckt ja ganz ausgezeichnet, fast wie von frischen Früchten.“

„Seh’n se, seh’n se? Aber det is ja auch keen Kunststück – die Erdbeer‘n sind nämlich auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ja, sowat kriegen se nich alle Tage, nee, nee!“

„Ja, aber um Himmels Willen, Herr Hopfenstengel, is‘ ihnen nicht gut? Was ham se denn?“

Der Westberliner Laubenpiper Hopfenstengel hat’s im Kreuz, weil er wieder den ganzen Tag in seinen Erdbeerbeeten war.

„Die Erdbeermarmelade schmeckt ja ganz ausgezeichnet, fast wie von frischen Früchten.“

„Seh’n se, seh’n se? Aber det is ja auch keen Kunststück – die Erdbeer‘n sind nämlich auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ja, sowat kriegen se nich alle Tage, nee, nee!“

Als Hopfenstengels Frühstücksgast dann ein Glas der Marmelade erwerben möchte, damit seine Frau auch in den Genuss kommt, lässt der Selbstanbauer ihm das Glas großzügig zum Selbstkostenpreis.

„Was habe ich denn da zu entrichten?“

„Na, des sind, warten se mal, ich hab’s neulich mal genau ausgerechnet, ja … Das Glas Marmelade kostet mich 63 Mark 80, ja.“

Woraufhin sein Gegenüber verwundert nachfragt:

„Ja, wat iss denn daran nur so teuer?“

„Na, Sie ham wohl keene Ahnung vonne Landwirtschaft, was? Wat da noch so allet dranhängt an meine Beeren: Die Holzwolle für’n Winter – diesmal war der Winter streng, da habe ich noch Glasfenster koofen müssen zum Zudecken. Dann der Wasserverbrauch, der Schlauch war morsch – wat meinen Sie, wat allein so’n Schlauch kostet? Dann mein Hexenschuss, die Medizin, die Bestrahlung, die Arztrechnung, der Strom für’s Einmachen, die Gläser, die Etiketten, die Tinte zum druffschreiben … Also Sie könn‘ sich vorstellen: 63 Mark 80, die sind da schnell ran, ja?

„Was habe ich denn da zu entrichten?“

„Na, des sind, warten se mal, ich hab’s neulich mal genau ausgerechnet, ja … Das Glas Marmelade kostet mich 63 Mark 80, ja.“

Woraufhin sein Gegenüber verwundert nachfragt:

„Ja, wat iss denn daran nur so teuer?“

„Na, Sie ham wohl keene Ahnung vonne Landwirtschaft, was? Wat da noch so allet dranhängt an meine Beeren: Die Holzwolle für’n Winter – diesmal war der Winter streng, da habe ich noch Glasfenster koofen müssen zum Zudecken. Dann der Wasserverbrauch, der Schlauch war morsch – wat meinen Sie, wat allein so’n Schlauch kostet? Dann mein Hexenschuss, die Medizin, die Bestrahlung, die Arztrechnung, der Strom für’s Einmachen, die Gläser, die Etiketten, die Tinte zum druffschreiben … Also Sie könn‘ sich vorstellen: 63 Mark 80, die sind da schnell ran, ja?

„Ja, aber Herr Hopfenstengel, dieselbe Marmelade kriegen se doch in jedem Laden für höchstens eine Mark fuffzich …“

„Nee, nee lieber Freund, eben nich dieselbe! Ick sage ihnen: Erdbeeren, wo der eigene Schweiß drinsteckt, schmecken doch ganz anders!“

Mit abnehmender Notwenigkeit wird das Selbermachen erneut neu gedeutet: Nun wird es zum Hobby. Mitte der 1950er-Jahre erscheint ein neues Begriffspaar auf der Bühne des Selbermachens: "Heimwerken‘ und ‚Do-it-yourself".

„Nee, nee lieber Freund, eben nich dieselbe! Ick sage ihnen: Erdbeeren, wo der eigene Schweiß drinsteckt, schmecken doch ganz anders!“

Mit abnehmender Notwenigkeit wird das Selbermachen erneut neu gedeutet: Nun wird es zum Hobby. Mitte der 1950er-Jahre erscheint ein neues Begriffspaar auf der Bühne des Selbermachens: "Heimwerken‘ und ‚Do-it-yourself".

In der BRD erscheint die „Selbst ist der Mann“

In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre tritt der Begriff ins Leben bundesrepublikanischer Selbermacher. Wobei die viel zitierte Revolution eigentlich wenig Neues bringt:

„Basteln, Reparieren, Instandhalten, Flicken, Bauen – also alles das fließt dann ja zusammen ein in diesen Begriff ´Heimwerken` oder ´Do it yourself`. Aber da ist dann eigentlich, so gesehen, nur der Begriff selbst neu und die Wahrnehmung als ein Hobby oder Freizeitbereich“, erklärt Reinhild Kreis, Professorin für Geschichte der Gegenwart an der Universität Siegen.

„Basteln, Reparieren, Instandhalten, Flicken, Bauen – also alles das fließt dann ja zusammen ein in diesen Begriff ´Heimwerken` oder ´Do it yourself`. Aber da ist dann eigentlich, so gesehen, nur der Begriff selbst neu und die Wahrnehmung als ein Hobby oder Freizeitbereich“, erklärt Reinhild Kreis, Professorin für Geschichte der Gegenwart an der Universität Siegen.

Als Zäsur wird von vielen das Jahr 1957 genannt. Zum einen, weil in diesem Jahr erstmals die Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ in der BRD erscheint. Ihr Untertitel: „Das deutsche ´Do It Yourself`“.

„Zum anderen ist ‘57 auch ein Datum, was für die Konsumgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland so wichtig ist, weil da also in den mittleren, späten 50er-Jahren der eigentliche Beginn dessen verstanden wird, was wir immer so als ´Wohlstandsgesellschaft` und dergleichen verstehen.“

„Zum anderen ist ‘57 auch ein Datum, was für die Konsumgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland so wichtig ist, weil da also in den mittleren, späten 50er-Jahren der eigentliche Beginn dessen verstanden wird, was wir immer so als ´Wohlstandsgesellschaft` und dergleichen verstehen.“

Jonathan Voges, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Hannover und Autor eines Buches über Do-it-yourself in der Bundesrepublik.

„Also da sind die Kriegsfolgen zunehmend auf materieller Ebene überwunden. Da kann tatsächlich der große Konsum anfangen, den wir gerne auch mit den 50er-Jahren verbinden und gleichzeitig – und das ist das Spannende, wie ich finde – beginnt auch das, was wir als Do-it-yourself bezeichnen oder als Heimwerken.“

„Also da sind die Kriegsfolgen zunehmend auf materieller Ebene überwunden. Da kann tatsächlich der große Konsum anfangen, den wir gerne auch mit den 50er-Jahren verbinden und gleichzeitig – und das ist das Spannende, wie ich finde – beginnt auch das, was wir als Do-it-yourself bezeichnen oder als Heimwerken.“

Die Frauen machen schon lange selbst

„Selbst ist der Mann“: Von Anfang an hat der Titel des Zentralorgans bundesdeutscher Heimwerker eine Schieflage, denn schon immer, besonders aber nach dem Zweiten Weltkrieg, war es für viele Frauen normal, Dinge selber zu machen. Im Vorwort von Heft Nummer 8 des Jahres 1958 stand unter dem Titel „Toast auf die Damen“ zu lesen:

„‘Schade, dass Sie Ihre Zeitschrift so mißbenannt haben‘, schrieb uns vor einiger Zeit eine Leserin. ´Kenne keinen Mann, der selbst ist, nur immer wieder Frauen!` Nun, wir möchten nicht ungalant sein und dieser verallgemeinernden Aussage widersprechen. Uns liegt vielmehr an dem Bekenntnis, dass auch wir sehr viele Frauen kennen, die in höchstem Maße ´selbst` sind.“

Was sich anfangs wie ein zögerliches Bekenntnis zu heimwerkerischer Gleichberechtigung liest, decouvriert sich im Laufe des Artikels durch die Wortwahl:

„Zahlreiche Themen aber, die unsere männlichen Mitarbeiter aufgreifen, wurden und werden von Frauen angeregt. Diese stille Mitarbeit unserer Leserinnen wissen wir sehr wohl zu schätzen. (…) Aber nicht nur für wertvolle Hinweise, auch für anmutige kleine Arbeiten konnten wir unseren Leserinnen schon danken.“

Und in derselben Ausgabe sind drei Leserbrief von Frauen abgedruckt unter der Überschrift:

„… vom zarten Geschlecht“

Die Historikerin Reinhild Kreis weist darauf hin, dass diese Rollenbilder nicht zuletzt auch durch solche Publikationen zementiert wurden.

„Also ich habe in meiner Forschung zu keinem Zeitpunkt das gefunden, dass Frauen immer nur für Bereiche des Selbermachens zuständig waren wie kochen oder stopfen, flicken, nähen, weibliche Handarbeiten, solche Dinge, sondern es gab immer auch Männer, die das getan haben. Und umgekehrt gab es immer auch Frauen, die handwerklich tätig waren.

„‘Schade, dass Sie Ihre Zeitschrift so mißbenannt haben‘, schrieb uns vor einiger Zeit eine Leserin. ´Kenne keinen Mann, der selbst ist, nur immer wieder Frauen!` Nun, wir möchten nicht ungalant sein und dieser verallgemeinernden Aussage widersprechen. Uns liegt vielmehr an dem Bekenntnis, dass auch wir sehr viele Frauen kennen, die in höchstem Maße ´selbst` sind.“

Was sich anfangs wie ein zögerliches Bekenntnis zu heimwerkerischer Gleichberechtigung liest, decouvriert sich im Laufe des Artikels durch die Wortwahl:

„Zahlreiche Themen aber, die unsere männlichen Mitarbeiter aufgreifen, wurden und werden von Frauen angeregt. Diese stille Mitarbeit unserer Leserinnen wissen wir sehr wohl zu schätzen. (…) Aber nicht nur für wertvolle Hinweise, auch für anmutige kleine Arbeiten konnten wir unseren Leserinnen schon danken.“

Und in derselben Ausgabe sind drei Leserbrief von Frauen abgedruckt unter der Überschrift:

„… vom zarten Geschlecht“

Die Historikerin Reinhild Kreis weist darauf hin, dass diese Rollenbilder nicht zuletzt auch durch solche Publikationen zementiert wurden.

„Also ich habe in meiner Forschung zu keinem Zeitpunkt das gefunden, dass Frauen immer nur für Bereiche des Selbermachens zuständig waren wie kochen oder stopfen, flicken, nähen, weibliche Handarbeiten, solche Dinge, sondern es gab immer auch Männer, die das getan haben. Und umgekehrt gab es immer auch Frauen, die handwerklich tätig waren.

Das wird manchmal so ein bisschen verdeckt dadurch, dass in so normativen Texten, in denen es um ja um Erziehungsfragen geht oder um die Darstellung davon, wie Familienleben idealerweise aussehen soll, dass das so ein bisschen übertüncht wird, sondern so dargestellt wird, wie man es nämlich gerne hätte, dass das ziemlich stark getrennt wird. Und also dadurch wird so ein Bild auch oder werden solche Geschlechterbilder dann auch sehr stark stilisiert, ohne dass das unbedingt in der Realität immer so war.“

Arbeiten in der Produktion

Das Erbe der „Knabenhandfertigkeitsbewegung“ vom Ende des 19. Jahrhunderts traten die Schulen in der Bundesrepublik eher nicht an.

„Der Werkunterricht in der alten Bundesrepublik, der war eigentlich wenig orientiert jetzt an den Arbeitsabläufen zum Beispiel eines potenziellen späteren Berufs. Und es gab eben auch im Alltag der Bundesrepublik tendenziell weniger Notwendigkeit zum Selbermachen, wenn man das nicht wollte. Diese Praxisorientierung und auch der Druck zum Anwenden oder Umsetzen dann im eigenen Alltag, das war einfach ganz anders.“

„Der Werkunterricht in der alten Bundesrepublik, der war eigentlich wenig orientiert jetzt an den Arbeitsabläufen zum Beispiel eines potenziellen späteren Berufs. Und es gab eben auch im Alltag der Bundesrepublik tendenziell weniger Notwendigkeit zum Selbermachen, wenn man das nicht wollte. Diese Praxisorientierung und auch der Druck zum Anwenden oder Umsetzen dann im eigenen Alltag, das war einfach ganz anders.“

„Also in der DDR war es Pflicht, das war also Unterrichtsfach von der siebten bis zur zehnten Klasse, der UDP-Unterricht. Unterrichtstag in der Produktion. Und zwar hat man da Folgendes gemacht: Alle 14 Tage hatte man einen ganzen Tag zugebracht in irgendeinem großen Betrieb, und zwar die ganze Klasse. Die wurden also aufgeteilt auf Mitarbeiter des Betriebes, und die haben dann Aufgaben bekommen, dort bestimmte Sachen zu machen, was dem Betrieb entsprach.“

Erinnert sich Kurt Lemke, ein ehemaliger Kollege aus der Messtechnik beim Deutschlandradio.

Erinnert sich Kurt Lemke, ein ehemaliger Kollege aus der Messtechnik beim Deutschlandradio.

Vorbereitung auf das spätere Leben: Schüler des Unterrichtsfaches Produktive Arbeit in einem Betrieb in Karl-Marx-Stadt 1975.© picture alliance / akg-images / Purkiss Archive

1959 wurde in der DDR die Polytechnische Oberschule eingeführt, die alle Kinder und Jugendlichen besuchten. Dort gab es Schulfächer wie „Produktive Arbeit“ oder „Technisches Zeichnen“.

„In diesem Schulsystem sollten Menschen erzogen werden, die zum Beispiel Produktionsprozesse in ihrer Gänze dann auch erfassen konnten und die nicht nur einfach so irgendwie eine Position in diesem Produktionsprozess dann später einnahmen.“

Das ostdeutsche Pendant zu „Selbst ist der Mann“ war die Zeitschrift „Practic“, die 1967 aus einem Zusammenschluss anderer Selbstmach-Blätter entstand. In einigen Artikeln zu Bauanleitungen in der Zeitschrift wird der Balanceakt der Redakteure über die Bedeutung des Selbermachens in der DDR deutlich. Sie mussten begründen, warum Selbstbau nötig sei, wo doch die DDR-Wirtschaft ein eigentlich ausreichendes Angebot anbiete. So argumentieren die Autoren in einer Bauanleitung für Multifunktionsmöbel:

„Wenn auch unsere Möbelindustrie ein breites Angebot an Standardmöbeln zeigt, so enthält dieses jedoch nicht alle die Besonderheiten und Kleinigkeiten, die es eben ermöglichen, die Wohnung entsprechend den persönlichen Bedürfnissen und den räumlichen Gegebenheiten einzurichten.“

„Wenn auch unsere Möbelindustrie ein breites Angebot an Standardmöbeln zeigt, so enthält dieses jedoch nicht alle die Besonderheiten und Kleinigkeiten, die es eben ermöglichen, die Wohnung entsprechend den persönlichen Bedürfnissen und den räumlichen Gegebenheiten einzurichten.“

Ideen und Anregungen zum Wohle des Staates

In der Practic-Ausgabe von Februar 1967 wird das Selbermachen in den Dienst der Rationalisierung der DDR-Produktion gestellt – eine Vorgabe des 6. Parteitags der SED. Unter der Überschrift „Gemeinsam knobeln und lernen“ betonen die Autoren, wie wichtig es sei, dass alle Bürgerinnen und Bürger der DDR ihre Ideen und Anregungen zur Rationalisierung der Produktion einbringen. „Probleme des Betriebes“ sollen demnach „in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit gelöst werden“.

„Nicht minder wichtig ist, dass jeder eine gute vielseitige technische Allgemeinbildung besitzt, um z.B. die Probleme der Produktion zu überblicken und berücksichtigen zu können. Diese technische Allgemeinbildung zu vermitteln und bei jungen Menschen das Interesse für ein spezielles technisches Gebiet zu wecken, ist auch Aufgabe unserer Zeitschrift.“

„Nicht minder wichtig ist, dass jeder eine gute vielseitige technische Allgemeinbildung besitzt, um z.B. die Probleme der Produktion zu überblicken und berücksichtigen zu können. Diese technische Allgemeinbildung zu vermitteln und bei jungen Menschen das Interesse für ein spezielles technisches Gebiet zu wecken, ist auch Aufgabe unserer Zeitschrift.“

Der große Unterschied zu den Do-it-yourself-Zeitschriften und -Büchern der BRD war, dass man in der Practic oft auch noch Hinweise darauf bekam, wie man sich ein Werkzeug herstellen konnte. Oder wie man etwas schon Vorhandenes umfunktionieren könne.

Geradezu legendär waren die DDR-Selbstbau-Rasenmäher. Verwendet wurden Unterteile von Kinderwagen, Waschmaschinenmotoren, Simson Benzin-Motoren oder auch komplett selbst geschweißte Untergestelle. Neben den Selbstbauvarianten gab es aber auch einen Multifunktionsmäher aus der DDR-Produktion. Der ZRM450 vom VEB Kombinat Fortschritt.

Einer der vielen selbst gebauten Rasenmäher in der Ausstellung "abc des Ostens" im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum.© picture-alliance / dpa / Rainer Jensen

Frank Wilhelm hat für sein Buch „Einfach total genial. Warum wir Ossis nicht zu bremsen sind“ zum Improvisationstalent der Ostdeutschen recherchiert.

„Und dann gab es aber auch tatsächlich im Rahmen der Konsumgüterproduktion, zu der ja jeder Betrieb in der DDR verpflichtet war, gab es dieses Rasenmähermodell, wo ich sozusagen das Chassis mit dem Mäh-Messer bekommen habe. Und das wurde dann ergänzt als Antrieb mit einer Bohrmaschine. Und das Problem war aber, dass es auch Bohrmaschinen in der DDR sehr, sehr schwer gab. Also Bohrmaschinen war so etwas Ähnliches wie Fliesen … Bückware.“

Auch hier wusste die Practic Abhilfe zu leisten: In einer anderen Ausgabe aus dem Jahr 1967 wurde beschrieben, wie man eine Bohrmaschine aus einem alten Föhn selbst baut.

„Und dann gab es aber auch tatsächlich im Rahmen der Konsumgüterproduktion, zu der ja jeder Betrieb in der DDR verpflichtet war, gab es dieses Rasenmähermodell, wo ich sozusagen das Chassis mit dem Mäh-Messer bekommen habe. Und das wurde dann ergänzt als Antrieb mit einer Bohrmaschine. Und das Problem war aber, dass es auch Bohrmaschinen in der DDR sehr, sehr schwer gab. Also Bohrmaschinen war so etwas Ähnliches wie Fliesen … Bückware.“

Auch hier wusste die Practic Abhilfe zu leisten: In einer anderen Ausgabe aus dem Jahr 1967 wurde beschrieben, wie man eine Bohrmaschine aus einem alten Föhn selbst baut.

Frank Wilhelm ist davon überzeugt, dass der Staat das Selbermachen indirekt gefördert hat. Dafür finden sich auch anderswo eindrucksvolle Belege.

„Wir haben hier eine Staubsauger-Rohrpost, die Kollegen 1998 in einem Postamt in Berlin-Mitte entdeckt haben, fotografiert haben, dann abgebaut und hier in die Sammlung verbracht.“

Die Kustodin Wenke Wilhelm vom Museum für Kommunikation in Berlin:

„Das ist eine Entwicklung schon aus den 1960er-Jahren, die beim Institut für Post- und Fernmeldewesen entwickelt wurde: eine ´Kleinrohrpostanlage` oder ´Hausrohrpostanlage` auf der Grundlage eines handelsüblichen Staubsaugers, der dann als Gebläse dient, also als Luftzufuhr für diese kleine Rohrpostanlage.“

„Wir haben hier eine Staubsauger-Rohrpost, die Kollegen 1998 in einem Postamt in Berlin-Mitte entdeckt haben, fotografiert haben, dann abgebaut und hier in die Sammlung verbracht.“

Die Kustodin Wenke Wilhelm vom Museum für Kommunikation in Berlin:

„Das ist eine Entwicklung schon aus den 1960er-Jahren, die beim Institut für Post- und Fernmeldewesen entwickelt wurde: eine ´Kleinrohrpostanlage` oder ´Hausrohrpostanlage` auf der Grundlage eines handelsüblichen Staubsaugers, der dann als Gebläse dient, also als Luftzufuhr für diese kleine Rohrpostanlage.“

Material und Bauanleitung konnte man – ganz offiziell – bei der Bezirksdirektion des Post- und Fernmeldewesens bestellen.

„Die wurde entwickelt für Postämter, die über keine Hausrohrpostanlage verfügten, die dann aber eben von handwerklich geübten oder begabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst installiert werden konnte.“

Gab es neue Staubsaugermodelle, wurden auch die Bauanleitungen angepasst – nur ein Beispiel für staatlich gelenktes Selbermachen in der DDR.

„Die wurde entwickelt für Postämter, die über keine Hausrohrpostanlage verfügten, die dann aber eben von handwerklich geübten oder begabten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst installiert werden konnte.“

Gab es neue Staubsaugermodelle, wurden auch die Bauanleitungen angepasst – nur ein Beispiel für staatlich gelenktes Selbermachen in der DDR.

Im Westen kamen Baumarkt und Konsumkritik

Im Westdeutschland der 1960er-Jahre wurde das Selbermachen bzw. der Hobbykeller und seine Ausstattung immer mehr zum Statussymbol.

Klaus Merle war viele Jahre Chefredakteur der westdeutschen Heimwerkerzeitschrift „Selbst ist der Mann“. In der Zeitschrift finden sich zum großen Teil Selbstbau-Anleitungen fürs Haus oder die Wohnung.

Merle ist sich sicher, dass nicht jeder der großen Baupläne, die man extra bestellen musste, verwirklicht wurde. Er sieht die Heimwerkerszene im Westen bisweilen ironisch.

„Und das Ding, dieser Bauplan hat was hergegeben. Ich glaube, da haben so viele Leute das so demonstrativ in ihrem Keller gehängt und dann doch gesagt: ´Guckt mal, was ich hier machen kann.` Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund gewesen.“

Klaus Merle war viele Jahre Chefredakteur der westdeutschen Heimwerkerzeitschrift „Selbst ist der Mann“. In der Zeitschrift finden sich zum großen Teil Selbstbau-Anleitungen fürs Haus oder die Wohnung.

Merle ist sich sicher, dass nicht jeder der großen Baupläne, die man extra bestellen musste, verwirklicht wurde. Er sieht die Heimwerkerszene im Westen bisweilen ironisch.

„Und das Ding, dieser Bauplan hat was hergegeben. Ich glaube, da haben so viele Leute das so demonstrativ in ihrem Keller gehängt und dann doch gesagt: ´Guckt mal, was ich hier machen kann.` Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund gewesen.“

Zu Beginn der 1960er-Jahre entstanden dann die ersten Baumärkte. Je stärker das Selbermachen zum Konsumanlass wird, desto stärker entfaltet sich in Westdeutschland im Fahrwasser der sogenannten 68er-Generation ein weiterer Aspekt des Selbermachens: der Protest. Schließlich ist man konsumkritisch.

„Es gibt dann schöne Slogans, wie: ´Was fertig ist, macht einen fertig.` Also um direkt darauf zu hinzuweisen, dass Selbermachen Antwort auf diese entfremdete Industrie und Konsum gesellschaftliche Moderne sein kann. Oder sein sollte, auch.“

„Es gibt dann schöne Slogans, wie: ´Was fertig ist, macht einen fertig.` Also um direkt darauf zu hinzuweisen, dass Selbermachen Antwort auf diese entfremdete Industrie und Konsum gesellschaftliche Moderne sein kann. Oder sein sollte, auch.“

Windräder aus Auto-Lichtmaschinen

Ich nähe mir nicht ein paar Schuhe, weil ich damit Geld spare, sondern ich nähe mir ein paar Schuhe, weil das meine Schuhe sind.

Sagt Christian Kuhtz, Jahrgang 1958. Er ist seit den 1970er-Jahren einer der Protagonisten der Szene, die im Umfeld von Anti-AKW-Protesten gegen das Atomkraftwerk Brockdorf Umweltaktivismus und Selbermachen verbanden.

„Ich fand Lösung dafür, wie man das auch bauen konnte, wovon man damals so träumte.“

Sagt Christian Kuhtz, Jahrgang 1958. Er ist seit den 1970er-Jahren einer der Protagonisten der Szene, die im Umfeld von Anti-AKW-Protesten gegen das Atomkraftwerk Brockdorf Umweltaktivismus und Selbermachen verbanden.

„Ich fand Lösung dafür, wie man das auch bauen konnte, wovon man damals so träumte.“

Christian Kuhtz sieht heute aus, wie man sich einen in die Jahre gekommenen Öko-Freak vorstellt: freundliches Gesicht, graue, etwas wilde Haare, weißer Bart. Mit seiner hageren Figur wirkt er fast zierlich.

Seit den 70er-Jahren versucht Kuhtz von seinen Bastelheften „Einfälle statt Abfälle“ zu leben. Seine Hefte sind handgeschrieben und die Baupläne selbst gezeichnet – eben: Do it yourself. Windräder aus Auto-Lichtmaschinen, eine Solarheizung aus alten Heizkörpern oder der Selbstbau von Grundöfen.

Seit den 70er-Jahren versucht Kuhtz von seinen Bastelheften „Einfälle statt Abfälle“ zu leben. Seine Hefte sind handgeschrieben und die Baupläne selbst gezeichnet – eben: Do it yourself. Windräder aus Auto-Lichtmaschinen, eine Solarheizung aus alten Heizkörpern oder der Selbstbau von Grundöfen.

Während das Selbermachen in Westdeutschland fest in der Hand von Hobbyisten und Umweltschützern ist, bleibt es in der DDR eine wichtige Versorgungsstrategie. Erfindungsreichtum und Organisationsgeschick ist allerdings auch hier Grundkompetenz. Mitte der 70er-Jahre bekommen ostdeutsche Wassersportler Wind von einer neuen Sportart: Windsurfen zieht weltweit junge Menschen in seinen Bann. Immer wieder sieht Heinz Schäfer Westautos mit diesen Brettern auf dem Dach und wundert sich. Als er 1975 eine Bauanleitung ergattert, macht er sich ans Werk.

„Das war die Zeit, wo dann gleichzeitig in dieser Practic-Zeitschrift die Kopie einer Selbstbauanleitung aus Polen kam. Da habe ich gedacht: Mensch, kannst du dir vielleicht so’n Board selber bauen?“

„Das war die Zeit, wo dann gleichzeitig in dieser Practic-Zeitschrift die Kopie einer Selbstbauanleitung aus Polen kam. Da habe ich gedacht: Mensch, kannst du dir vielleicht so’n Board selber bauen?“

Hydraulikrohre aus sowjetischen Kampfflugzeugen

Mit Metallbearbeitung kennt sich der gelernte Werkzeugmacher aus, von Bootsbau hat er keine Ahnung. Ein Freund hilft ihm. Nicht nur Materialien sind Tauschware, auch handwerkliches Können. Weshalb auch handwerkliche Begabung in Kontaktanzeigen der DDR eine größere Rolle spielt als in der BRD.

Heinz Schäfer hat eines seiner selbst gebauten Bretter herausgeholt und auf Böcke gelegt.

„Fühlen Sie mal hier …“

Sein erstes Surfbrett war komplett aus Holz, spätere Eigenbauten vor allem aus Styropor und Glasfaserlaminat. Leichte und stabile Materialien waren sehr gefragt. So organisierte Schäfer für die Gabelbäume Hydraulikrohre aus sowjetischen Kampfflugzeugen.

Heinz Schäfer hat eines seiner selbst gebauten Bretter herausgeholt und auf Böcke gelegt.

„Fühlen Sie mal hier …“

Sein erstes Surfbrett war komplett aus Holz, spätere Eigenbauten vor allem aus Styropor und Glasfaserlaminat. Leichte und stabile Materialien waren sehr gefragt. So organisierte Schäfer für die Gabelbäume Hydraulikrohre aus sowjetischen Kampfflugzeugen.

„Das war abenteuerlich. Das hatte ich dann mit einem Freund bei unseren russischen Freunden erworben. Der hatte irgendwie die Beziehung zu den Flugzeugwerkstätten, die teilweise auch von Deutschen betrieben wurden, aber für die sowjetischen Streitkräfte. Da hatte er irgendwie was gehört, dass die solche Alurohre haben und uns die verkaufen würden. Also die wurden nicht gestohlen. Wir haben so bezahlt. Sie waren leicht, und sie waren fest, und das war ideal für uns. Davon hatte ich ja auch eine kleine Serie gebaut, vielleicht 15 oder 20 Stück.“

In den 1980er-Jahren flaut in Westdeutschland der DIY-Trend in weiten Teilen der Gesellschaft ein wenig ab. Die große Aufbruchstimmung hat sich gelegt. Allerdings tut das dem Umsatz der Baumärkte keinen Abbruch. Klaus Merle, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ über seine damalige Klientel:

In den 1980er-Jahren flaut in Westdeutschland der DIY-Trend in weiten Teilen der Gesellschaft ein wenig ab. Die große Aufbruchstimmung hat sich gelegt. Allerdings tut das dem Umsatz der Baumärkte keinen Abbruch. Klaus Merle, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ über seine damalige Klientel:

„Die haben natürlich nicht nur eine Bohrmaschine, sondern drei gehabt. Die haben drei Stichsägen gehabt, und die wollten nicht, wenn sie jetzt plötzlich unterschiedliche Arbeiten machten, wollten die nicht noch einen Bohrer wechseln. Die wollten dann den einen für Holz, einen für Beton, den anderen für Stein oder für Metall haben. Die wollten hier gar nicht mehr wechseln, das war ja viel zu viel Popel-Arbeit.

Und dann musste man eben mehrere Maschinen haben. Und dann, wenn jemand mal kam und sagte: Hast du mal eine Bohrmaschine? Ja, komm mal mit, ich zeig dir mal. Da sind die in den Keller gegangen und haben sich da die Bohrmaschinen angeguckt. Und das waren also typische Kunden, die wir also bei der Zeitschrift hatten.“

Fand sich in vielen Wohnungen und Häusern in der DDR: Die heute immer noch existierende Zeitschrift "Guter Rat". © imago images / Rolf Zöllner

Als die Mauer fällt, treffen die verschiedenen Do-it-yourself-Traditionen aus Ost und West aufeinander. 1991 finden bereits über die Hälfte aller Eröffnungen von Baumärkten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR statt. Schon ihr Begrüßungsgeld gaben viele im Baumarkt aus. Vielerorts werden nun die selbst gebauten und teilweise improvisierten Konstruktionen der DDR-Zeit ausgebaut, weggeworfen und durch Massenware aus den Baumärkten ersetzt.

Im Herbst 1991 wurde die Berliner Redaktion von Practic aufgelöst. Noch zwei Jahre schmückte das Practic-Logo die Ostausgabe der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“, bis auch das verschwand. Das Verbrauchermagazin „Guter Rat“, das 1945 in der damaligen sowjetischen Besatzungszone gegründet wurde und ebenfalls viele Selbermachtipps enthielt, existiert dagegen noch heute. Mit einer Auflage von gut 90.000 Exemplaren pro Ausgabe ist sie Marktführer unter den Wirtschaftszeitschriften in Ost- und Westdeutschland. Und auch an anderer Stelle wuchs zusammen, was mental nicht immer zusammengehörte:

„Ja, die Kollegen aus dem Westteil, die waren meistens nicht darauf eingestellt, irgendwas zu improvisieren“, erinnert sich der Kollege Kurt Lemke aus der Messtechnik beim Deutschlandradio.

„Sie haben zwar alles repariert, aber sie brauchten immer das entsprechende Ersatzteil. Aber dieses Ersatzteil, konnte man, was defekt war, unter Umständen auch reparieren. Aber das war nicht drin. Das war auch wahrscheinlich nicht gewollt. Und das war ich nun gar nicht gewöhnt. Es ging auch manchmal anders. Man konnte eben dieses defekte Teil auch reparieren und damit wieder weiterarbeiten, sodass man wirklich kein neues kaufen musste.“

„Ja, die Kollegen aus dem Westteil, die waren meistens nicht darauf eingestellt, irgendwas zu improvisieren“, erinnert sich der Kollege Kurt Lemke aus der Messtechnik beim Deutschlandradio.

„Sie haben zwar alles repariert, aber sie brauchten immer das entsprechende Ersatzteil. Aber dieses Ersatzteil, konnte man, was defekt war, unter Umständen auch reparieren. Aber das war nicht drin. Das war auch wahrscheinlich nicht gewollt. Und das war ich nun gar nicht gewöhnt. Es ging auch manchmal anders. Man konnte eben dieses defekte Teil auch reparieren und damit wieder weiterarbeiten, sodass man wirklich kein neues kaufen musste.“

„Man musste nicht immer gleich alles wegschmeißen“

Kurt Lemke sah, wie ein West-Kollege ein kaputtes Teil aus einer Bandmaschine ausbaute und wegwarf. Unter dem argwöhnischen Blick des Kollegen fischte er den Spulumschalter aus dem Müll.

„Und ich habe mir dann wieder rausgeholt und habe mir das angeguckt, was da eigentlich dran defekt ist, und habe mir also meine Gedanken dazu gemacht und habe ihn dann mit einem etwas dickeren Draht aus einer Büroklammer wieder repariert. Und der war wieder voll einsatzfähig. Und irgendwann haben wir den wieder mal eingebaut bei einer Maschine, wo das och nötig war. Man musste also nicht immer gleich alles wegschmeißen.“

„Und ich habe mir dann wieder rausgeholt und habe mir das angeguckt, was da eigentlich dran defekt ist, und habe mir also meine Gedanken dazu gemacht und habe ihn dann mit einem etwas dickeren Draht aus einer Büroklammer wieder repariert. Und der war wieder voll einsatzfähig. Und irgendwann haben wir den wieder mal eingebaut bei einer Maschine, wo das och nötig war. Man musste also nicht immer gleich alles wegschmeißen.“

„Ja, das ist, glaube ich, auch für viele Bürger und Bürgerinnen aus der DDR eine ganz schlimme Erfahrung gewesen, dass dieses ganze Wissen und Können, das ihnen dabei geholfen hat, den Alltag in der DDR zu bewältigen, und das ja auch also … ja, wenn ich das in den Quellen sehe, wie vielen das auch sehr viel Spaß gemacht hat, und viel Befriedigung geschaffen hat, also auch eine Quelle von Stolz war, dass das dann auf einmal nichts mehr gezählt hat.

Also das findet man in den Quellen immer wieder, dass die Fähigkeit, ein Auto für 30 Jahre am Laufen zu halten, ohne dass es Ersatzteile gibt, oder eben ja aus alten Tonbändern oder anderen Geräten oder auch Bauschutt oder was auch immer, da draus was machen zu können, was nützlich ist, und was seinen Zweck erfüllt, dass es dafür aber überhaupt gar keine Anerkennung gab für dieses unglaubliche Potenzial, was da in der Gesellschaft drinsteckte.“

Die Jungen entdeckten das Basteln

Klimacamp Leipzig. Wir wollen Christian Kuhtz noch mal treffen. Da Kuhtz weder über Telefon noch E-Mail verfügt, haben wir uns einfach auf den Weg zu einem seiner Workshops gemacht. Das Thema: "Fahrradschrauben und Lastenradbau".

Auf dem Gelände am Störmthaler See, einer verfüllten Braunkohlegrube südlich von Leipzig steht ein gutes Dutzend Gemeinschaftszelte. Der Boden ist vom Regen aufgeweicht. Hunderte vor allem junge Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten kochen zusammen, tauschen sich aus und besuchen verschiedenste Workshops. Christian Kuhtz steht in selbst genähter lila Latzhose und selbst geschusterten Schuhen vor einem Zelt.

„Das Ding ist, mir ist mein Schaltzug gerissen. Ich habe jetzt was Provisorisches dahin gemacht, aber würde das gerne noch mal ein bisschen.“

„Das Ding ist, mir ist mein Schaltzug gerissen. Ich habe jetzt was Provisorisches dahin gemacht, aber würde das gerne noch mal ein bisschen.“

„Ja, wir können ja mal gucken, ob wir Möglichkeiten zum Verbessern haben. Seid ihr wegen dem Workshop hier?“

So langsam kommen ein paar Klimacamperinnen vorbei und wollen mitbasteln. Christian Kuhtz ist in seinem Element. Er liebt es, sein Wissen weiterzugeben. Bei den Workshops stellt er immer wieder Unterschiede zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen fest.

So langsam kommen ein paar Klimacamperinnen vorbei und wollen mitbasteln. Christian Kuhtz ist in seinem Element. Er liebt es, sein Wissen weiterzugeben. Bei den Workshops stellt er immer wieder Unterschiede zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen fest.

„Und dennoch ist es so gerade im Westen, dass die Leute meistens sehr wenig handwerkliches Know-how mitbringen und geschweige denn Übung. Und da geht es dann immer erst mal darum: ´Äh, wie kann ich gerade sägen? Und wie kann ich einigermaßen gerade feilen? Und wie kriege ich auch einen alten, rostigen Nagel ins Brett.` Das sind so kleine Tricks, die ich dann immer so beibringe auf den Workshops.“

Selbermachen als Aspekt einer Kreislaufwirtschaft

Das Thema Nachhaltigkeit spielt im „Haus der Materialisierung“ am Berliner Alexanderplatz die vielleicht größte Rolle. Hier wird Selbermachen als Aspekt einer Kreislaufwirtschaft gedacht und umgesetzt.

Bei „Kunst-Stoffe. Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien e.V.“ im „Projektzentrum für klimaschonende Ressourcennutzung“ treffen wir Michael O´Donohue.

„Also, es ist ein gebrauchtes Material-Baumarkt. Ja, wenn ich das so für Anfänger beschreiben muss, sag‘ ich: Es ist ein Baumarkt mit gebrauchtem Material. Wir sagen auch zu den Leuten: Du kannst auch hier erst mal kommen und was suchen für dein Projekt. Und wenn Du hier nicht was findest, kannst Du immer danach zum Baumarkt und dann was kaufen. Aber schon ein Teil davon vielleicht findest Du hier. Es ist günstiger und es ist nachhaltiger.“

Bei „Kunst-Stoffe. Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien e.V.“ im „Projektzentrum für klimaschonende Ressourcennutzung“ treffen wir Michael O´Donohue.

„Also, es ist ein gebrauchtes Material-Baumarkt. Ja, wenn ich das so für Anfänger beschreiben muss, sag‘ ich: Es ist ein Baumarkt mit gebrauchtem Material. Wir sagen auch zu den Leuten: Du kannst auch hier erst mal kommen und was suchen für dein Projekt. Und wenn Du hier nicht was findest, kannst Du immer danach zum Baumarkt und dann was kaufen. Aber schon ein Teil davon vielleicht findest Du hier. Es ist günstiger und es ist nachhaltiger.“

Am besten, erklärt Michael, gehen Rohmaterialien: Holz- und Kunststoffplatten, Rohre, Folien, Molton, Acrylglas. Aber der Materialmarkt ist nur der Startpunkt für Menschen, die nach etwas suchen. Von dort es geht es für viele weiter in die verschiedenen Werkstätten, die sich 2019 ebenfalls im Haus der Materialisierung angesiedelt haben. Hier gibt es zum Beispiel eine Holzwerkstatt sowie eine Fahrrad- und Metallwerkstatt. Davor an der Wand hängt Edvard Munchs ikonisches Bild „Der Schrei“ – nachgebaut aus alten Fahrradteilen. In der Nähwerkstatt treffen wir Lena Höppner, die an diesem Tag eine Gruppe junger Leute anleitet.

„Also, ich würde sagen: Es ist nicht schwierig, aber für denjenigen, der hier kommt, stellt man fest, dass die sich das nicht so vorstellen können, wie man das macht. Und wenn ich dann so Ideen sage … ´Ja, stimmt!` Kommt dann so als Antwort, und dann ist man gleich so im Fantasieren oder am Planen, wie man das dann jetzt auch gestalten und verändern kann. Und viele kommen jetzt auch immer, regelmäßig, weil sie denken, ach, der Kleiderschrank ist bei mir so voll mit Sachen, die, verändert werden können.“

Die einen verändern, andere machen Sachen ganz neu. Männer und Frauen kommen gefühlt gleichviel. Überhaupt verlieren früher festgeschriebene Rollenmuster zunehmend an Bedeutung beim Selbermachen.

Die einen verändern, andere machen Sachen ganz neu. Männer und Frauen kommen gefühlt gleichviel. Überhaupt verlieren früher festgeschriebene Rollenmuster zunehmend an Bedeutung beim Selbermachen.

„Magic“ im Haus der Materialisierung

Gefragt nach dem Besonderen des Hauses der Materialisierung leuchten Michael O´Donohues Augen:

„Was ich faszinierend finde hier, ist, dass man hier alle Zutaten für sein Projekt finden kann. Dazu kommt all dieses verschiedene Wissen von den Handwerkern oder Wissenschaftler, sodass die mir beibringen könnte, wie ich das am besten machen könnte. Und auch das Werkzeug eigentlich, das hier ist. Wenn ich etwas machen will, habe ich schon das Material, habe ich das Werkzeug.

„Was ich faszinierend finde hier, ist, dass man hier alle Zutaten für sein Projekt finden kann. Dazu kommt all dieses verschiedene Wissen von den Handwerkern oder Wissenschaftler, sodass die mir beibringen könnte, wie ich das am besten machen könnte. Und auch das Werkzeug eigentlich, das hier ist. Wenn ich etwas machen will, habe ich schon das Material, habe ich das Werkzeug.

Und wenn ich ein Problem oder eine Herausforderung habe, ich muss einfach so zu meinem Nachbarn klopfen und sagen: ´Hey, wie geht das eigentlich da?` Und er antwortet. Also kann man auch ganz viele verschiedene Wissen, die unter einem Dach hier gesammelt sind, nutzen, um eine Idee dann weiterzubringen. Und das finde ich echt so hier magic.“

„30. September 2016 war Eröffnung, und seitdem sind wir hier. Warte mal, da will einer rein. Du darfst rein. Wenn Du das möchtest. Ich weiß ja, dass Du das möchtest.“

Henrike Sand ist Lab Manager in einem Makerspace. Berlin ist voll mit diesen Orten, an denen man sich nach vorheriger Anlernzeit und gegen Geld an spezielle Maschinen stellen kann – zum Beispiel Fräsen, Laser oder 3D-Drucker. Aber auch Nähmaschinen gibt es hier. Nur die Bezeichnung für das Selbermachen ist – mal wieder – eine andere.

Henrike Sand ist Lab Manager in einem Makerspace. Berlin ist voll mit diesen Orten, an denen man sich nach vorheriger Anlernzeit und gegen Geld an spezielle Maschinen stellen kann – zum Beispiel Fräsen, Laser oder 3D-Drucker. Aber auch Nähmaschinen gibt es hier. Nur die Bezeichnung für das Selbermachen ist – mal wieder – eine andere.

„Ich finde ‚Maken‘ auch ganz scheiße, muss ich sagen (lacht), aber ich lese gerade so viele Artikel darüber – und da steht immer Maken. Eigentlich ist das doof. Basteln finde ich auch doof, weil das ist es nicht. Das ist immer so, das hat immer so einen angestaubten Touch, so: ´Ach ja, die bastelt oder der bastelt.` Ich weiß gar nicht, ob’s da ein vernünftiges Wort in meinen Augen für gibt. Das ist halt auch – ein Lebensgefühl.“

Makerspaces gehören zu den aktuellsten Ausformungen des Selbermachens. Hier kommen Schüler ab 14 Jahren mit Erlaubnis ihrer Eltern, aber auch Studierende, Designer oder Künstler gehören zu den Nutzern. Sie alle wollen ihre Idee selbsttätig umsetzten.

Den 3D-Drucken, die von vielen ja als eine Revolution im Selbermachen gesehen werden, steht Henrike Sand skeptisch gegenüber. Sie produzieren ihr zu viel Müll; außerdem kommen immer wieder Leute und drucken Dinge, die man auch kaufen könnte.

Makerspaces gehören zu den aktuellsten Ausformungen des Selbermachens. Hier kommen Schüler ab 14 Jahren mit Erlaubnis ihrer Eltern, aber auch Studierende, Designer oder Künstler gehören zu den Nutzern. Sie alle wollen ihre Idee selbsttätig umsetzten.

Den 3D-Drucken, die von vielen ja als eine Revolution im Selbermachen gesehen werden, steht Henrike Sand skeptisch gegenüber. Sie produzieren ihr zu viel Müll; außerdem kommen immer wieder Leute und drucken Dinge, die man auch kaufen könnte.

Selbermachen war schon immer Trends und Zeitströmungen unterworfen. Mal wurde es von gesellschaftlichen Gruppen gefördert, mal vom Staat gefordert. Mal war es verboten, mal gab es fast so etwas wie den Gruppenzwang zum Selbermachen. Es stigmatisiert, dann wieder ist es ein Distinktionsmerkmal. Fast immer hatte es auch ein Element der Selbstermächtigung, der Autonomie. Auch wenn die gelegentlich eher eine gefühlte war. Aber wie auch immer: Seit der industriellen Revolution hat jede Generation das Selbermachen für sich neu erfunden.

„Das ist halt auch – ein Lebensgefühl.“

„Ich glaube tatsächlich, dass es ein Teil von Do-it-yourself ist, mit der Welt umzugehen.“

„Das ist halt auch – ein Lebensgefühl.“

„Ich glaube tatsächlich, dass es ein Teil von Do-it-yourself ist, mit der Welt umzugehen.“