"Buhs, vornehmlich aus Nordwest"

Der Filmemacher und Philosoph Alexander Kluge hat in einem populär gewordenen Wort die Oper einmal als "Kraftwerk der Gefühle" beschrieben. In kaum einem anderen Moment beweist sich diese Bestimmung so anschaulich wie im Opernskandal.

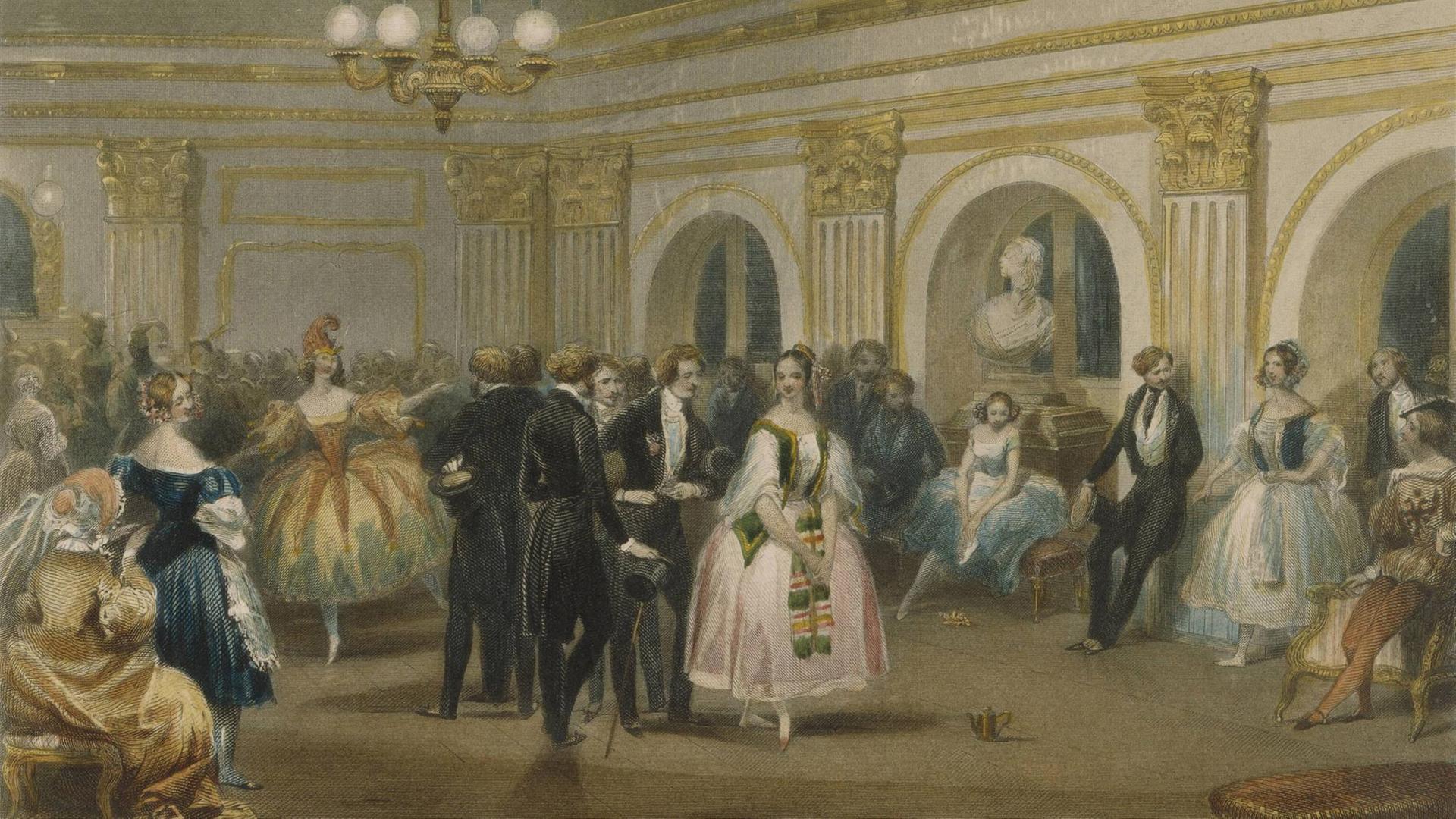

Am 13. März 1861 hob sich an der Pariser Opéra der Vorhang für die französische Erstaufführung von Wagners "Tannhäuser", was der Auftakt zu einem Abend von theaterhistorischer Bedeutung war. In dieser Zeit des französischen 'Wagnerisme' vollzog sich an diesem Abend Spektakuläres, als plötzlich die Stimmung im Saal kippte. Die Störungen der Aufführung brachen ganz unvermittelt los.

Die Proteste setzten sich bei den Folgevorstellungen fort und brachten eine der teuersten Produktionen in der Geschichte der Oper zu Fall. Konsterniert zog der Komponist sein Werk nach drei Aufführungen zurück und polemisierte noch Jahre später verbittert gegen die Pariser Banausen:

"Von nun an war es ihre Sache, zu verhindern, dass diese ballettlose Oper ihnen Abend für Abend vorgeführt wurde und diesem Zwecke hatte man sich auf dem Wege vom Diner zur Oper eine Anzahl Jagdpfeifen und ähnliche Instrumente gekauft, mit welchen alsbald nach ihrem Eintritte auf die unbefangenste Weise gegen den 'Tannhäuser' manövriert wurde. Von nun an half aber keine Beifallsdemonstration mehr - vergebens demonstrierte selbst der Kaiser mit seiner Gemahlin zum zweiten Male zugunsten meines Werkes. Bis an den Schluß begleiteten Pfeifen und Flageoletts jeden Applaus des Publikums."

Der Archetyp des Opernskandals

Inwieweit der Jockey-Club hinter dem Aufstand stand, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Er wurde allerdings integraler Bestandteil einer Mythisierung des Pariser "Tannhäuser", die bis heute fortwirkt und ihn zum Archetypen des Opernskandals erhob.

Seine Oper provozierten so manchen Skandal: Richard Wagner.© Imago / United Archives International

Der Begriff des Skandals war im 19. Jahrhundert in seiner heutigen Verwendung noch relativ jung. Das griechische Wort skandalón bezeichnet eine mechanische Tierfalle. Im Deutschen taucht es erstmals bei Luther auf, als Stein des Anstoßes, der in Sünde stolpern läßt, also als eine Glaubensverstoß. Erst sehr viel später findet es mit der heutigen Bedeutung als Ausdruck einer lautstarken öffentlichen Empörung Eingang in die deutsche Alltagssprache.

Der Skandal beschreibt einen Dissens zweier aufeinanderprallender Haltungen und markiert einen Wendepunkt, der überkommene Theater- und Musik-Vorstellungen auf die Probe stellt. Diese Kraftproben zeigen, wie durch die Opernskandale ästhetische Normen aufgelöst wurden, um sich neu zu bilden.

Opernregisseur Wieland Wagner mit seiner Ehefrau Gertrud.© picture-alliance/ dpa

Ein weiteres Skandalón war die Aufführung der "Meistersinger" von Wagner 1956 in Bayreuth unter der Inszenierung von Wieland Wagner. Der Germanist Hans Mayer erinnert sich: "Am 24. Juli 1956 geschah im Bayreuther Festspielhaus etwas Unerhörtes, für Bayreuth-Pilger geradezu Erschreckendes - es wurde kräftig gebuht."

Die Gegner von Neu-Bayreuth hatten sich organisiert

Schrille Pfiffe wurden gehört, die Presse spekulierte: "Es dürften wohl die ersten sein, die in der nunmehr achtzigjährigen Chronik der Festspiele zu verzeichnen sind". Vom Bayreuther Festspieltempel war die Rede, denn hier ging es nicht um Unterhaltung und Zerstreuung, sondern um Weihe und Andacht, und verwandelte das Publikum in eine Gemeinschaft von Gläubigen. Wieland Wagner sprengte mit dieser Aufführung der Meistersinger diese Glaubensgemeinschaft und spaltete die Wagner-Welt. Die Gegner von Neu-Bayreuth hatten sich 1953 bereits neu organisiert und gründeten die "Vereinigung für die werktreue Wiedergabe der Dramen Richard Wagners". Wielands neue Ästhetik hatte ebenso viele Befürworter, die lautstark für seine Sache stritten. Wielands Vorstellung von Werktreue war nicht gebunden an Wörter und Satzzeichen, vielmehr verpflichtete er sich dem Geist von Wagners Werk.

Ob seine Rezeption zulässig sei oder ob die Anweisungen sklavisch befolgt werden müssen, war seit den Anfängen von Neu-Beyreuth die zentrale Streitfrage. Die Ablehnung der überkommenen Inszenierung der Meistersinger wurde als Angriff auf die Erzählung von der deutschen Kulturnation wahrgenommen und entsprechend angefeindet.

Der Politologe Herfied Münkler formulierte es so: „Weil die Meistersinger die Aufführungsgeschichte haben, die sie nun einmal haben, ist jede ihrer Inszenierungen heute eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Vorstellungen von nationaler Identität.“ Und Moritz Klönne, der später NSDAP- und SS-Mitglied war, kommentierte: "Bayreuth ist ein deutsches Kunstheiligtum. Die Meistersinger von Nürnberg sind Richard Wagners deutschestes Werk. Daran kann alle internationale Gefühlsromantik nichts ändern." Die alten, in den Nationalsozialismus verstrickten Eliten, traten wieder zunehmend selbstbewusst auf, auch in Bayreuth. Den Neu-Bayreuther Aufführungsstil und seine Entwicklung vermochten sie jedoch nicht aufzuhalten.

Gegen die Sitten

Am Anfang jeden Skandals steht das Skandalón, der Verstoß gegen herrschende Sitten, die Verletzung einer für verbindlich erachteten Norm. Skandale - darin sind sich Sozialwissenschaftler weitgehend einig - dienen der Selbstreinigung. Wo es Skandale gibt, ist einiges faul. Wo sie fehlen, alles. Der Soziologe Karl Otto Hondrich betrachtet die Skandale in der Kunst als Beschleuniger des Normenwandels. Und so war es tatsächlich auch die ästhetische Moderne, die den Skandal strategisch einsetzte, um die Regeln der Kunst in ihrem Sinne zu verschieben.

Nicht von ungefähr gelten die Jahre um 1900 als sogenannte „goldene Epoche des Theaterskandals“ Das galt jedoch nicht nur für Theater oder Ballett, sondern in gleicher Weise für die Oper, wie bei den Komponisten der sogenannten "Zweiten Wiener Schule". Die freie Atonalität bei Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern führte zum radikalsten Bruch mit der Tradition der westlichen Musik und ihrer hierarchischen Ordnung aus Halb- und Ganztonschritten. Der Angriff auf altvertraute Hörgewohnheiten führte nicht selten zu Handgreiflichkeiten, was sich 1913 bei einem Auftritt der Gruppe den Titel des „Watschenkonzerts“ einhandelte.

Der Komponist Arnold Schönberg (1874-1951)© picture-alliance / dpa / APA Publications Arnold Schönberg Center

Die pöbelhaften Angriffe, denen sich Schönberg mit seinen frühen Zwölftonwerken ausgesetzt sah, galten schon als Vorgeschmack auf jene Barbarei, die 1933 ganz Deutschland ergreifen und Schönberg zur Flucht aus Berlin zwingen sollte. Die Geschichte der Verfemung bildet auch den Hintergrund für die Rezeption von Schönbergs nachgelassener Oper "Moses und Aron", deren Erstaufführung 1959 in Westberlin ist.

Die Presse distanzierte sich von Protesten gegen "Moses und Aaron"

Schönberg starb 1951, ohne seine Oper je vollendet zu haben. Die Reaktion auf diese Aufführung erinnerte an das Berliner Theaterleben des frühen 20. Jahrhunderts. Augenzeugen erzählten: "Dann aber brach der Krach los, mit Pfiffen und Buhrufen, beantwortet von einer alles erstickenden Applauswoge, verstärkt wieder aufgenommen und ebenso erwidert, bis das Haus wackelte von trampelnden, bravorufenden, pfeifenden, in Sprechchören brüllenden Gruppen, daß man kaum noch wußte, wer dafür und wer dagegen ist“.

Die Presse berichtete überwiegend positiv über die künstlerische Darbietung und distanzierte sich von dem Protestgeschehen. Sie wähnte die Antimodernisten hinter dem Skandal. Gleichzeitig erhob sich der Verdacht, dass der Beifall und die Stimmen gekauft waren, da sie das Verhalten der Skandalierer skandalisierte. Vor dem Hintergrund, dass Schönberg und seine Schule in der Kunstdoktrin des Sozialistischen Realismus in der DDR als dekadent betrachtet und formalistisch abgelehnt wurde, bekam die Inszenierung ein besondere politische Brisanz. Ostberliner Zeitungen texteten: "Antisemitische Hetze in Westberlin".

Opernskandale als Konflikte über Normen

Je schwerer die Angriffe aus Ost-Berlin waren, desto stolzer fiel das Westberliner Bekenntnis zu Schönbergs Werk und dessen Erstaufführung aus. Schönbergs Oper wurde somit zum Politikum und Instrument der politischen Abgrenzung. Das mehrte ihren Ruhm und verhalf ihr zu einer glanzvollen Aufnahme in den Kanon der Opernliteratur. Was mit einem schrillen Eklat begann, endete mit lautstarkem Beifall. Opernskandale lassen sich als Konflikte über Normen beschreiben. Die Skandalisierung einer Aufführung stellt die künstlerische Position in Frage. Damit wirft sie ihr Publikum auf die Frage zurück, was es für anerkannte Kunst hält. Opernskandale sind nicht mit der Protestkundgebung im Theatergebäude zu Ende, sondern sind der Impuls zu einem zweiten Akt der Auseinandersetzung, der sich vom Zuschauerraum in den öffentlichen Raum verlagert.

Symbol für klassische Musik in Deutschland: Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth.© Imago / IPON

Wieland Wagner und sein Neu-Bayreuther Aufführungsstil können als Paradefall einer solchen Entwicklung gelten. So heftig anfänglich die Widerstände waren, die seine Inszenierungen mobilisierten, so durchschlagend war später ihr Erfolg. Ein prägendes Erlebnis war das Buhgewitter bei der Inszenierung der "Meistersinger" 1963 auch für Anja Silja. Das damals gerade 20-jährige Evchen, die mit Wieland Wagner auch persönlich eng verbunden war, erinnert:

"Das habe ich überhaupt noch nie erlebt, und Wieland ist mit einer stoischen Ruhe fünf Minuten vor dem Vorhang stehengeblieben und hat das einfach über sich ergießen lassen. Also das war unglaublich, wir waren fassungslos. Er stand einfach da und ließ das alles auf sich einprallen."

Es waren Wielands ästhetische Überzeugungen, die ihn künstlerisch immer weitersuchen ließ. Seine Plädoyers "für das lebendige Theater", das sich jeweils am Zeitstil orientiert. Ihm schwebte eine "Revolution in Permanenz" vor.

Streitfall für die Politik

Zur einem erneuten Paradigmenwechsel in Bayreuth kam es erst ein knappes Jahrzehnt später. Der Impuls dafür kam diesmal von außen. Wielands früher Tod hinterließ künstlerisch eine Lücke und zwang seinen alleinregierenden Bruder Wolfgang, die Festspiele auch wieder für familienfremde Regisseure zu öffnen. Die Neuinszenierung des "Tannhäuser" legte er Götz Friedrich in die Hände, einem DDR-Regisseur. Das war 1972 ein Politikum. So war es nicht ganz überraschend, dass am Premierenabend des 21. Juli 1972 die Fetzen flogen. Wie schon 1963 bei Wielands zweiten "Meistersingern" kletterten die Temperaturen im Festspielhaus in schweißtreibende Höhen.

Bei "35 Grad im Schatten", liest man etwa in der Premierenkritik der "Welt", endete der Abend „nach einem glutheißen Tag in einem Protestgewitter, wie es in solcher Heftigkeit einstens nicht einmal Wieland Wagner nach seinen beiden 'Meistersinger'-Provokationen erzeugen konnte“. Besonders empört über diesen "Tannhäuser" von 1972 waren Vertreter der anwesenden Politprominenz. CSU-Parteichef Franz Josef Strauß verließ demonstrativ seinen Platz, während seine Parteifreunde von der bayerischen Staatsregierung die anschließenden Proteste selbst anführten.

Auch CSU-Chef Franz-Josef Strauß verließ in den 1970er-Jahren vorzeitig eine Wagner-Opernaufführung.© picture alliance / dpa / Gerhard Rauchwetter

Seit 1969 war die CDU/CSU im Bundestag in der Opposition - die Vertreter der sozialliberalen Bundesregierung, unter anderem die Minister Hans-Dietrich Genscher und Klaus von Dohnányi, gaben sich betont staatstragend und äußerten sich nicht nur freundlich-diplomatisch zur Aufführung. Sie bekannten sich auch stolz zu den Subventionen für die Festspiele. Das Gerücht, Bayern dächte über eine Kürzung seiner Zuschüsse nach, hatte Festspielchef Wolfgang Wagner bei der Pressekonferenz nach der Premiere indirekt bestätigt. Das zeigt, dass Kunst immer auch in einem politisch-gesellschaftlichen Raum stattfinden. In diesem Fall war er außergewöhnlich spannungsgeladen.

1972 war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bekanntlich ein besonderes Jahr. Die von der sozialliberalen Bundesregierung ausgehandelten Ostverträge polarisierten. Im Frühjahr hatte Kanzler Willy Brandt das berühmte, gegen ihn angestrengte Konstruktive Misstrauensvotum, überstanden. Personen des öffentlichen Lebens aller Art wie ein CSU-Parteivorsitzender und Ex-Bundesminister Franz Josef Strauß und ein populärer Unterhaltungskünstler, Udo Jürgens, duellierten sich in Zeitungsleserbriefen über die Bewertung einer Operninszenierung. Bislang nicht als Theaterliebhaber in Erscheinung getreten, versuchte sich Strauß in der Welt am Sonntag an einer Aufführungskritik:

"'Tannhäuser' war ein Gesellschaftsrevolutionär, der, von seiner Gesellschaft ausgestoßen und bestraft, das neue Zeitalter einer besseren Gesellschaft heraufsingen sollte. Ich warte jetzt auf eine Aufführung der Oper 'Hänsel und Gretel', wo die beiden als unterdrücktes und ausgebeutetes Arbeiterpaar vor der kapitalistischen Gesellschaft in den Wald fliehen und dort von der kapitalistischen Hexe dem Moloch einer nur auf Profit bedachten Gesellschaft zum Fraße vorgeworfen werden, bis zum Schluß Karl Marx als rettender Deus-ex-machina sie vor diesem bösen Schicksal bewahrt."

Realistisches Musiktheater

Neben den vielen politischen Komponenten hatte dieser "Tannhäuser"-Skandal auch eine ästhetische Ebene, deren Langzeitwirkung wahrscheinlich sogar größer war. Was Friedrich hier inszenierte, folgte in vielen Punkten tatsächlich den Idealen eines realistischen Musiktheaters Felsenstein’scher Prägung. Walter Felsenstein entzauberte das Wunderbare in der Oper und stellt den handelnden Menschen in den Mittelpunkt. Die wichtigsten Maximen des 'realistischen Musiktheaters' wandte Friedrich auf Wagner an und bezog damit prononciert eine ästhetische Position, die sich auf den westdeutschen Bühnen erst noch durchsetzen musste und auch durchsetzen sollte. Friedrichs Bayreuther "Tannhäuser" war nicht der erste und nicht der letzte Versuch, Wagners Musikdramen in realistisches Musiktheater zu übersetzen. Walter Felsensteins zweiter Meisterschüler Joachim Herz hatte ähnliches zuvor bereits mit den Meistersingern und dem Fliegenden Holländer versucht. Zwischen 1973 und 1976 hatte er sich schließlich in Leipzig an eine Deutung des Ring des Nibelungen gewagt. Diese Inszenierung gilt bis heute als theaterhistorischer Meilenstein.

Noch ein Skandal in Bayreuth: Der Ring

Der 31-jährige Franzose Patrice Chéreau wies in der Regie seines Jahrhundert-Rings deutliche Parallelen mit jener von Herz in Leipzig auf. Sein Ansatz konnte als realistisch beschrieben werden, weil statt Göttern, Riesen und Zwergen ausschließlich Menschen aus Fleisch und Blut die Ring-Bühne bevölkerten. Auch hier entstammten sie und ihre Konflikte im wesentlichen dem 19. Jahrhundert: Titelfigur Alberich erschien als moderner profitgieriger Fabrikherr.

Wotan trug Gehrock und Walhall war die Villa eines Großindustriellen, der nicht nur im übertragenen Sinne an den Rädern der maschinellen Produktion drehte. Überhaupt waren die Kulissen zurückgekehrt. Freilich waren hier auf der Bühne statt wildromantischer Felsenberge Staudämme und Fördertürme zu sehen, die über die Dauer der vier Abende den technischen Fortschritt der Epoche nachzeichneten: Die Arbeiterheere, die schließlich in der Götterdämmerung auftraten, verwiesen bereits ins 20. Jahrhundert auf die großen sozialen, politischen und bereits auch ökologischen Fragen der Zeit.

Das Publikum - "außer Rand und Band"

Dass dieses Konzept im konservativen Bayreuth nicht allen gefallen würde, war bereits nach den Generalproben absehbar. Der Regisseur gab sich im Vorfeld auf Nachfrage gelassen und überzeugt von seinem Konzept. Während und nach der Götterdämmerung schließlich eskalierte der Unmut des Publikums und übertraf bei weitem alles, woran man sich in den vergangenen 25 Jahren gewöhnt hatte: Dass Teile des Publikums nicht nur am Ende "außer Rand und Band" gerieten, sondern schon zuvor durch ohrenbetäubenden Lärm den vorzeitigen Abbruch erzwingen wollten, war zumindest in Bayreuth eine neue Erfahrung und läutete einen langen Sommer des Opernskandals ein: Die Proteste gegen die Neuinszenierung inklusive wiederholter Handgreiflichen dauerten die gesamte Festspielzeit über an und dehnten sich weit über den Festspielbezirk auf dem Hügel auch räumlich aus.

Sobald Chéreau und sein Bühnenbildner Peduzzi eines der Bayreuther Lokale betraten, wusste die "FAZ" zu berichten, wurden sie auch dort "mit wütenden Pfiffen und frenetischem 'Bravo' empfangen". Bei Festspielleiter Wolfgang Wagner gingen Verunglimpfungen und sogar Morddrohungen ein. Den Ring als Gleichnis auf die "Klassenkämpfe des Industriezeitalters" zu inszenieren, betrachtete sogar die Presse als "Mißbrauch der Kunst zu ideologischen Zwecken".

Pierre Boulez - Zielscheibe der Proteste

Auch die Musik war beim Jahrhundert-Ring ein großes Thema. 1976 dirigierte Pierre Boulez den "Ring" und wurde aufgrund seiner musikalischen Interpretation gleichermaßen zur Zielscheibe der Proteste. Boulez dirigierte Wagners Partitur nicht aus der Tradition des 19. Jahrhunderts, sondern von der Moderne her. Der Wiener Großkritiker Karl Löbl zeigte sich eher befremdet, dass: "Pierre Boulez 'Rheingold' dirigiert, als wär’s von Debussy". Mit den Jahren wich das eingespielte Beifalls- und Protestritual, in dem alle Aufführungen anfänglich explodierten, immer einhelligerer Zustimmung.

Als der Ring 1980 schließlich in seinem letzten Jahr und Chéreaus und Boulez’ "Götterdämmerung" am 25. August zum letzten Mal über die Bühne ging, geriet die Aufführung zu einem ungetrübten Triumph, der in die Bayreuther Annalen einging. Stolze anderthalb Stunden durften Dirigent, Regieteam und die Sänger sich feiern lassen, dabei nicht weniger als 101 Vorhänge absolvieren und stellten damit Festspielrekorde auf, die bis heute ihre Gültigkeit besitzen.

Der französische Komponist Pierre Boulez lehrte in den 50er-Jahren "Neue Musik" in Darmstadt.© AFP / Photo Mehdi Fedouach

Skandale sind nicht nur im Theater Ereignisse von dezidiert öffentlichem Charakter. Mag sich das Skandalón auch gerne im Verborgenen abspielen, so wird es zum Skandal doch gerade dadurch, dass es enthüllt, öffentlich gemacht wird und diese Öffentlichkeit anschließend über die darin Verstrickten zu Gericht sitzt. Dieses Prozedere legt nahe, dass Skandale ihrer Struktur nach an die Bedingungen westlich-freiheitlicher Demokratien gebunden und nicht ohne weiteres auf andere Gesellschaftsmodelle übertragbar sind. Diese Einschätzung machte sich jedenfalls das Bonner Haus der Geschichte zu eigen, als es im Jahr 2007 eine Ausstellung mit dem Titel Skandale in Deutschland nach 1945 präsentierte.

Opernskandale und die DDR

Hans Walter Hütter, damals Direktor des Museums, brachte es auf den Punkt: "Da es in Diktaturen keine unabhängige Öffentlichkeit gibt, die Verfehlungen enthüllt und mit Protest beantwortet, können Skandale dort weitgehend unterdrückt werden." Diese These ist unter Skandalforschern freilich nicht unumstritten. Der Historiker Martin Sabrow hält in gewisser Hinsicht Diktaturen strukturell sogar für in besonderem Maße skandalanfällig, weil durch die dort geübte "Intransparenz des staatlich-politischen Handelns" die Sprengkraft dessen, was dann doch rauskommt, noch verstärkt wird. Die DDR-Theatergeschichte kennt interessanterweise eine ganze Reihe von Theaterskandalen, die ihre spezifische Brisanz nicht selten tatsächlich daraus bezogen, dass alle noch so intensiven Versuche, sie zu unterdrücken, scheiterten.

Vor dem Hintergrund des just im Frühjahr 1951 hochschlagenden Formalismusstreites versuchte man staatlicherseits daher, ihr Gemeinschaftsprojekt von Paul Dessaus und Berthold Brechts Oper "Das Verhör des Lukullus" kurzfristig mit zwei nicht-öffentlichen Voraufführungen im Sande verlaufen zu lassen. Entgegen dieser Planung geriet die erste jedoch zu einem triumphalen Publikumserfolg: Etliche der wahrscheinlich zwangsverpflichteten parteinahen Opernbesucher hatten ihre Karten offensichtlich an ein interessierteres Publikum weitergegeben und damit enthusiastischen Beifallskundgebungen für Brecht und Dessau den Weg bereitet, die offiziell so gar nicht erwünscht waren. Während die DDR-Zeitungen die Veranstaltung daraufhin totschwiegen, erging sich die West-Presse anderntags in einer für sie ganz ungewöhnlichen Begeisterung für Brecht und schlachtete die Blamage der Ost-Widersacher genüsslich aus: "Der Skandal, könnte man sagen, bestand hier somit paradoxerweise genau darin, dass er ausblieb."

Ruth Berghaus, umstritten im Osten wie im Westen

Webers "Freischütz" als Nationaloper? Diese Einschätzung ist in Hinblick auf die DDR erklärungsbedürftig. Gegen die deutsche Romantik hatte man hier lange Jahre starke Vorbehalte. Geprägt allen voran von den Schriften des einflussreichen marxistischen Denkers Georg Lukács, galt sie lange als Hort des Irrationalismus und als Nährboden des Faschismus. Dass Ruth Berghaus diese ostdeutsche Wiederentdeckung der Romantik ausgerechnet kurz vor dem Jubiläum des 150. Jahrestags der Berliner Uraufführung des Freischütz 1971 vermeintlich wieder in Frage stellte, sorgte in Teilen beim breiten Publikum für Unverständnis. Ganz anders ging die Regisseurin Ruth Berghaus mit dem Freischütz um.

Statt Carl Maria von Webers wilde Spukgeschichte in ein konzises Musikdrama zu verwandeln und die Identifikation mit den positiven Charakteren Agathe und Max zu stärken, betonte sie die formalen Brüche des Stückes mit seinem permanentem Wechsel von gesungenem und gesprochenem Wort. Damit agierte die Berghaus erkennbar in einer Tradition epischen Musiktheaters, wie es von Brecht her von einer "radikalen Trennung der Elemente" ausging. Die Kritiker polemisierten gegen die in ihrem Freischütz ausgemachte "Diskrepanz zwischen Musik und Szene". Berghaus´Inszenierung stellte grundsätzliche Vorstellungen von der Oper als Musiktheater in Frage. Obschon Ruth Berghaus nicht nur Zeit ihres Lebens eine überzeugte Sozialistin, sondern auch bis zu deren Ende stolze DDR-Bürgerin war, blieb ihre Situation an den dortigen Theatern in der Folge weiter angespannt.

Die Oper in Frankfurt - auch Ort von Skandalen.© dpa / picture alliance / Daniel Reinhardt

Zu Berghaus' künstlerischer Ersatzheimat avancierte in den Folgejahren vor allem die Oper Frankfurt, die sich unter der Leitung ihres Generalmusikdirektors Michael Gielen und ihres Chefdramaturgen Klaus Zehelein seit 1977 zum Mekka modernen Musiktheaters in der Bundesrepublik entwickelt hatte.

Allen voran ihre Inszenierung von Mozarts Entführung aus dem Serail, die im Dezember 1981 unter der musikalischen Leitung Michael Gielens über die Bühne ging, traf in dieser Situation einen Nerv. Operndirektor Klaus Zehelein erinnert sich: "Ich will gleich mal mit der Tür ins Haus fallen, was Skandal heißt. Eine Zeitung schrieb: In Frankfurt sitzt der Pöbel im Parkett. Warum schrieb die das? In der Premiere nach der Pause kam Michael Gielen ans Pult, und da schrie einer, ganz laut: 'Ein Jude dirigiert, eine Kommunistin inszeniert, und eine Schwarze singt die Konstanze. Pfui!'."

Abgesehen von allen künstlerischen und politischen Fragen ist bei Ruth Berghaus und den Kontroversen, die sie auslöste, wohl auch noch ein weiterer Faktor miteinzubeziehen: Frauen auf dem Regiestuhl waren in den 1970er und 80er Jahren noch eine echte Rarität und entsprechend häufige Zielscheibe machistischer Attacken. Erst recht, wenn sie so selbstbewusst einen wiedererkennbaren künstlerischen Stil pflegten wie Ruth Berghaus.

Hans Neuenfels "Aida" in Frankfurt

Der größte Skandal der Frankfurter Oper war allerdings die "Aida"-Inszenierung von Hans Neuenfels, die heute als "Meilenstein moderner Opern-Interpretation" gilt, damals aber kaum vorstellbare Widerstände provozierte. Der Skandal dieser Aida im Februar 1981 begann spätestens bereits am Nachmittag des Premierentags. So stellte Klaus Zehelein im Rückblick die Situation dar:

"Aber wir waren doch sehr, sehr erschrocken, als die Frankfurter Rundschau uns anrief und sagte: Wir haben einen Anruf bekommen. Es ist eine Bombendrohung bei uns eingegangen. Das war so um zwei oder so um eins. Wir haben dann die Polizei angerufen, Feuerwehr und so weiter, den Polizeipräsidenten. Und eine Hundertschaft hat mit Schäferhunden das Haus durchsucht und dann haben wir entschieden, um drei oder um vier haben wir entschieden, gemeinsam: Wir machen diese Aufführung."

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war den Verantwortlichen klar, dass hier Leute die Premiere ernsthaft zu Fall bringen wollten. Eine entscheidende Rolle für deren Gelingen kam somit Michael Gielen am Pult zu, den seine Mitstreiter, wie sich Klaus Zehelein erinnert, entsprechend eindringlich bearbeiteten:

"Und dann ging’s los natürlich in der Pause, dann gingen die Gespräche los. Riesenkräche, und dann kam Gielen wieder, und stieg einer - das sah ich, weil ich da noch beim Türschließer war - der stieg also auf den Sessel, auf seinen Sessel und schrie: 'Das wird sich nie wiederholen. Da sorgen wir, unsere Partei sorgt dafür!' Und da schrie ein anderer: 'Ach, du, von der FDP, ihr seid doch gar nicht im Magistrat!' Und dann ging das los, bevor Gielen jetzt wieder Musik machen konnte. Also, es war eine reine Turbulenz."

Die Umstände dieser Frankfurter "Aida" zeigen, dass Skandale im Theater nicht notwendig aus der Spontanität des Augenblicks entstehen, sondern oftmals sehr gut vorbereitet sind. Hans Neuenfels scheint es auf den Krach mit den Abonnenten regelrecht anzulegen. Dennoch stellt sich die Frage: Warum eskalierte der Konflikt ausgerechnet bei diesem Stück? Klaus Zehelein erklärte das so:

"Ich denke, dass Skandale eigentlich sich herleiten von einer bestimmten Haltung eines Publikums. Die Haltung könnte man beschreiben wie 'Das kenne ich doch, das Stück. Ich weiß auch, wie es gehen kann, ich habe es auch schon mehrmals vielleicht gesehen'. Und diese Erwartungshaltung, wenn die nicht erfüllt wird, dann kann es passieren, dass es zu einem Skandal kommt."

Regisseur Hans Neuenfels in Berlin.© picture alliance/dpa/Foto: Bernd von Jutrczenka

Neuenfels‘ Inszenierung von Mozarts "Idomeneo" ging bei ihrer Premiere im Frühjahr 2003 - im Gegensatz zu allen in den zurückliegenden drei Stunden betrachteten Aufführungen – denkbar unspektakulär und fast widerspruchslos über die Bühne der Deutschen Oper Berlin. Anlass zu einem Skandal bot sie erst dreieinhalb Jahre später und auch das, weil sie gar nicht zur Aufführung kam. Ursprünglich zu Mozarts 250. Geburtstag zur Wiederaufnahme angesetzt, wurde eben diese heimlich, still und leise wieder aus dem Spielplan genommen, nachdem die Oper vom Senator für Inneres in Verbindung mit dem Landeskriminalamt Berlin eindringliche Warnungen bezüglich einer etwaigen islamistischen Bedrohung gegen die Inszenierung erhalten hatte.

Große Skandale sind im 21. Jahrhundert eher seltener geworden

Neuenfels Inszenierung lässt kurzerhand die Religionsstifter Buddha, Jesus und Mohammed hinter der Bühne enthaupten, deshalb sollte der "Idomeneo" so unauffällig wie möglich wieder aus dem Programm verschwinden. Eine fatale Entscheidung. Denn die Öffentlichkeit vertrat die Ansicht, dass die Absetzung der Oper ein Skandal sei, der den hohen Wert der künstlerischen Freiheit in ihrem Kern bedrohe.

Große öffentlich ausgetragene Konflikte über Opernaufführungen scheinen im 21. Jahrhundert eher seltener geworden. Die sozialen Netzwerke bieten ein Plattform für Protest, da muss man keine Flugblätter mehr im Opernhaus vom Rang werfen, um für sein Anliegen Gehör zu finden. Ob das aber wirklich das Ende des Opernskandals ist, wird die Zukunft zeigen.