Der lange Kampf um Wiedergutmachung

07:40 Minuten

Die Bundesrepublik gilt als Musterland in Sachen Vergangenheitsaufarbeitung. Dabei ist die Geschichte der Entschädigungsleistungen an Holocaust-Überlebende kein Ruhmesblatt: Der Weg dorthin ist für Betroffene steinig und belastend - bis heute.

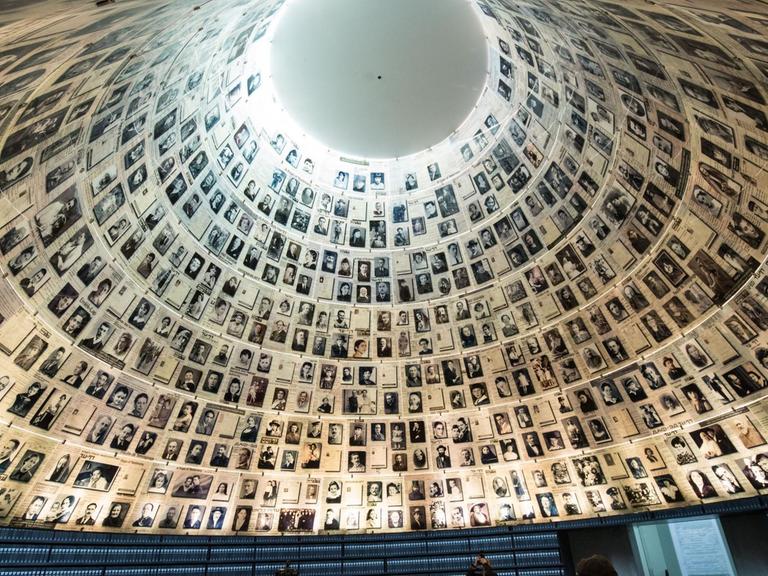

Amcha-Zentrum Jerusalem, eine nüchterne Büro-Etage im 9. Stock eines Hochhauses. In den Fluren hängen selbst gemalte Bilder von Holocaust-Überlebenden, manche farbenfroh, andere schwarz-weiß. Bei Amcha versuchen manche, sich ihr Leid von der Seele zu malen.

Drei Mal in der Woche kommt Elias Feinzilberg zu Amcha. "Ich bin in Lodz geboren", erzählt er. Am 22. Oktober 1917. "Wir waren sieben Kinder. Fünf Mädchen und zwei Boys. Ich war der Älteste."

Feinzilberg war zu Kriegsbeginn ein junger Mann. Er wurde zwangsverpflichtet, arbeitete im deutschen Straßenbau, be- und entlud Schiffe zwischen Hamburg und Berlin. Feinzilberg kam nach Buchenwald, überlebte den Todesmarsch bis zur Befreiung. Nach dem Krieg ging er nach Guatemala. Dann nach Israel. Heute findet er Betreuung bei Amcha.

Traumata brechen im Alter wieder auf

"Was wir oft sehen", erklärt Martin Auerbach, "dass gerade in der letzten Lebensphase im Alter von 70, 80, 90 Re-Aktivierungen von posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten." Auerbach ist medizinischer Leiter von Amcha Israel.

Vor 30 Jahren wurde Amcha, hebräisch für "Dein Volk", von Holocaust-Überlebenden für Holocaust-Überlende gegründet. Bei Amcha werden vor allem Einzel- oder Gruppengespräche angeboten. Es ging darum, die israelische Öffentlichkeit auf die Not dieser Menschen aufmerksam zu machen. Denn Zeit heilt eben nicht die Wunden.

"Vor 30, 40 Jahren konnten oder wollten sie oder hatten das Gefühl, ja wir gehen nicht in Therapie, wir versuchen das irgendwie zu verdrängen, vielleicht geht das. Und jetzt im Alter merken sie, das geht nicht."

Späte Anerkennung durch die Bundesrepublik

Auch die Bundesregierung unterstützt die Arbeit, indem sie über die Jewish Claims Conference Gelder zuschießt. Eine Art von Wiedergutmachung, die auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende nicht zu Ende ist. Und nachjustiert werden muss. Das jüdisch-schweizerische Nachrichtenportal "tachles" meldete im Juli 2019:

"Nach zehnmonatigen Verhandlungen zwischen Israel und Deutschland werden die rund 8000 in Israel lebenden, aus Rumänien stammenden Personen nun als Holocaustüberlebende anerkannt und erhalten rückwirkend monatliche Raten ausgezahlt. Dank eines von den Regierungen Jerusalems und Berlins erzielten Abkommens erhalten Berechtigte für ihre im Krieg erlittenen Verfolgungen von den betreffenden Regierungen nun Kompensationszahlungen, einschliesslich einer retroaktiven Wiedergutmachung für die letzten 20 Jahre. Die Bezugsberechtigten werden monatlich zwischen 100 und 200 Euros erhalten. Eingeschlossen ist eine retroaktive Kompensation für die letzten 20 Jahre. Alleine diese Kompensationszahlungen werden Deutschland wahrscheinlich bis zu 380 Millionen Euros kosten."

Bürokratie als psychische Belastung

Es sind keine freiwilligen Gaben der deutschen Bundesregierung, sondern mühsam ausgehandelte Vereinbarungen! Selbst wenn sie heute schon über 80 und 90 Jahre alt sind, müssen die Opfer immer noch mit der deutschen Bürokratie kämpfen. Etwa wenn sie bei zunehmenden Beschwerden einen so genannten Verschlimmerungs-Antrag stellen, weiß Psychiater Auerbach:

"Viele hatten das Gefühl, wenn sie ihren Verschlimmerungsantrag eingereicht hatten, dass sie nachweisen mussten, dass das wirklich Folgeerscheinungen von der Nazi-Verfolgung waren, das war für viele sehr sehr belastend. Das sehr strikt Bürokratische. Es gab Fristen, die man einhalten musste und wenn man die nicht eingehalten hat und zu spät eingereicht hat, war es dann zu spät. Und ein Teil hat wirklich Angst einen Brief auf Deutsch zu bekommen."

5 DM pro Tag im KZ

Dabei gab es zu keinem Zeitpunkt die Wiedergutmachung, sondern eine Vielzahl von Abkommen, Gesetzen und Sonderregelungen, die bis heute schwer zu überblicken sind, wie der Bochumer Historiker Constantin Goschler erklärt:

"Die Haftentschädigung war ja das, was als erstes ausgezahlt worden ist. Und das hat für viele eine Art von Starthilfe bedeutet. Konkret bedeutete das, dass viele ehemalig Verfolgte Anfang der 50er-Jahre oder Ende der 40er-Jahre erst mal ein paar Tausend Mark in der Hand hatten."

Vieles wurde schier technokratisch abgehandelt. Etwa dass Häftlinge 5 DM Ausgleich für einen Tag im KZ erhielten. Genau die Haftentschädigung, die jeder erhält, der zu Unrecht im Gefängnis saß.

West-Allierte mussten auf Wiedergutmachung drängen

Nach 1945 mussten die West-Alliierten die Deutschen zur Wiedergutmachung geradezu drängen. Es folgten zähe Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches, Israel und den jüdischen Opfern vertreten durch die Jewish Claims Conference.

Die DDR hatte sich nie für zuständig erklärt. Das erste große Abkommen wurde 1953 in Luxemburg geschlossen.

"Damals hatten wir noch einen Bundeshaushalt Anfang der 50er-Jahre von 20 Milliarden DM. Da war dann ein Abkommen in Höhe von knapp 3,5 Milliarden DM dann schon eine ordentliche Summe."

Israel zahlte mehr für die Opfer als Deutschland

Israel erhielt kurzfristig viel Geld und Waren. Bis heute aber muss Israel dadurch die Mehrzahl der im Land lebenden Holocaust-Opfer selbst unterstützen. Für Deutschland - so makaber es klingt - ein "gutes Geschäft".

"Dass das in überhaupt keinem Verhältnis stand zu dem, was das jüdische Volk an Verlusten hatte und es stand auch in keinem Verhältnis zu dem, was die israelische Gesellschaft langfristig dann zur Unterstützung von überlebenden Holocaust-Opfern ausgegeben hat."

In und vor der Knesset gab es tumultartige Szenen. Man wolle kein Blut-Geld von Nazis nehmen.

Osteuropäische Opfer blieben zunächst unberücksichtigt

Mitte der 1960er-Jahre folgte das Bundesentschädigungsgesetz BEG. Damit sollte nach dem Willen der deutschen Bundesregierung ein Schlussstrich unter die Nachkriegszeit gezogen werden. Eine öffentliche Debatte fand so gut wie nicht statt. Die "Wiedergutmachung" wurde zwischen dem deutschen Finanzministerium, Israel und der Jewish Claims Conference mehr oder weniger stillschweigend abgewickelt.

Dabei gilt das BEG allein für deutsche Juden oder eben Juden aus dem deutschen Sprach- und Kulturraum. Die Mehrheit der Opfer aus Osteuropa wurde nicht berücksichtigt, zumal Geldtransfers gen Osten im Kalten Krieg als Tabu galten.

"Das heißt aber, dass der Großteil der Verfolgten und vor allem der verfolgten Juden überhaupt nicht unter dieses Gesetz gefallen sind", sagt der Historiker Constantin Goschler. "Wenn Sie verfolgter Jude in Warschau gewesen wären oder in Minsk oder in Budapest. Von den verfolgten Juden war ja nur die Minderzahl deutsche Juden. Der größte Anteil überhaupt waren polnische Juden."

Entschädigung bekam, wer zum "deutschen Volk" gehört

Aber selbst die nach BEG Antragsberechtigten mussten ihr Deutschtum erst nachweisen. Dadurch entstanden etwa auch in Israel skurrile Antrags- und Prüfverfahren, sagt Goschler:

"Da sitzen dann Holocaust-Überlebende und müssen Aufsätze schreiben und müssen begründen, weshalb sie immer ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum abgegeben haben, wo dann irgendeiner in seiner Prüfung in seinem Aufsatz mitten drin schreibt: Was tu ich denn hier? Ich sitze nun hier, meine Familie ist ermordet worden, und ich schreibe einen Aufsatz, in dem ich erkläre, dass ich mich immer zum deutschen Volkstum bekannt habe. Bin ich denn verrückt?"

Zahlreiche Nachbesserungen und Anpassungen

Bis heute gilt das Bundesentschädigungsgesetz als endgültig. Alles was folgte waren Nachbesserungen, Härte- und Einzelfallregelungen. Ein bis heute kaum zu überblickender Flickenteppich in Sachen Wiedergutmachung.

Seit den 1980er-Jahren setzte dann doch dank der vermehrten Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit eine breitere öffntliche Diskussion statt. Was war zum Beispiel mit Sinti und Roma, mit den Euthanasie-Verfolgten, Ghettoinsassen, Zwangs-Arbeitern, Homosexuellen, Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren?

Hinzu kamen die Entschädigungen für diese so genannten "vergessenen Opfer". Dabei vergingen schon für die jüdischen Opfer zwischen Antrag und Genehmigung oft Jahre, manchmal auch Jahrzehnte. Nicht wenige Holocaust-Opfer sind darüber verstorben, ohne jemals einen Ausgleich aus Deutschland erhalten zu haben.

Ein Prozent des Bruttosozialprodukts

Bis heute hat Deutschland Wiedergutmachungs-Leistungen in Höhe von umgerechnet 73 Milliarden Euro erbracht. Das hört sich viel an. Über die Jahrzehnte haben die deutschen Zahlungen für die Opfer des NS-Regimes aber nie mehr als 1 % des deutschen Bruttosozialproduktes ausgemacht.

"Mein ganze Familie haben die Nazis umgebracht. Ich bin alleine übriggeblieben", erzählt der 102jährige Feinzilberg in den Fluren von Amcha.

Wer von den Holocaust-Überlebenden eine Wiedergutmachung aus Deutschland erhält oder nicht: Es ist eine Frage der Herkunft, der fristgerechten Antragsstellung und dem Wohlwollen der Sachbearbeiter.

Feinzilberg ist polnischer Jude. Er bekommt nur Geld aus Deutschland, weil er als Zwangsarbeiter verpflichtet wurde. Ist das für ihn Wiedergutmachung genug?

"Wiedergutmachung! Zufrieden? Kannst Du nicht sein", sagt er. "Was war mit meiner Familie, das tut mir weh. Kinderjahre sind verspielt. Mein Vater verhungert, meine Mutter verbrannt. Eine Hilfe ist das, aber zufrieden kannst Du nicht sein!"