Erfolgreich umstritten

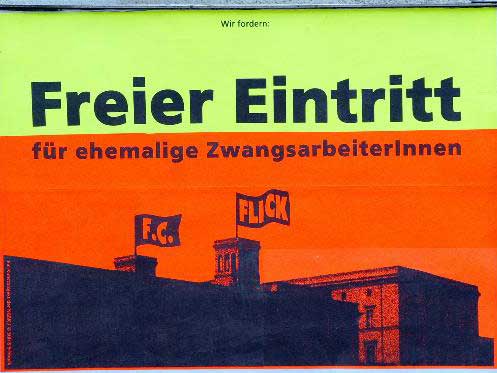

Die umstrittene Präsentation der Friedrich Christian Flick-Collection im Hamburger Bahnhof entwickelte sich zu einem unverhofften Erfolg. Vor der Ausstellungseröffnung kritisierten Vertreter von Zwangsarbeiterorganisationen, dass die Kunstwerke mit "Blutgeld" bezahlt seien, weil Flicks Großvater im Krieg sich zahlreicher Zwangsarbeiter bedient hatte. Zugleich war die Ausstellung quantitativ in jedem Fall die größte mit zeitgenössischer Kunst, an die man sich erinnern kann.

Nach dem Sensationserfolg der MoMA-Ausstellung im vergangenen Jahr drohte den Staatlichen Museen Berlin die große Leere. Ein vergleichbarer Hit schien sich nirgendwo abzuzeichnen, um die ins Riesenhafte gesteigerten Publikumserwartungen zu befriedigen.

Dann aber entwickelte sich die erste Präsentation der Friedrich Christian Flick-Collection im Hamburger Bahnhof doch zu einem unverhofften Erfolg. Rund 250.000 Besucher, eine für eine Ausstellung mit Gegenwartskunst hohe Zahl, werden gezählt sein, wenn die Schau am Ostermontag endet.

War das nun eine Ausstellung - oder eher eine Debatte? Je nachdem, welcher Seite man sich bei der Betrachtung des Unternehmens "Flick-Collection" zurechnet, wird die Antwort wohl sehr unterschiedlich ausfallen. Für die einen, hauptsächlich die Staatlichen Museen zu Berlin, zählt vor allem der Publikumserfolg, um das Vorhaben zu rechtfertigen. Man glaubt sogar, mit der Ausstellung nebenbei auch etwas zur Debattenkultur in diesem Land beigetragen zu haben.

Während für die anderen die Debatte um Flicks angebliches "Blutgeld", mit dem er seine Kunstsammlung bezahlt hat, niemals enden wird. Flick selbst, wir erinnern uns, hat anlässlich der Eröffnung versucht, für Ausgleich zu sorgen:

Friedrich Christian Flick: "Vor allem die Frage, wie ich mit der Verantwortung umgehe, die sich aus meiner Familiengeschichte ergibt, gab Anlass zu Diskussionen. Ich kann nur sagen, dass ich die Meinung meiner Kritiker, respektiere, dass aber die Entscheidung darüber, was ich tue, um meiner Verantwortung gerecht zu werden, letztlich mir überlassen bleiben muss. Ich meine, die Wahrnehmung dieser Verantwortung kann mir niemand abnehmen. Aber auch niemand vorschreiben. "

Man mag Friedrich Christian Flick sein Millionenerbe des berüchtigten Vaters und Großvaters, seine frühere Playboybiographie und seine eher mäßige Reputation als Kunstfachmann und Sammler anlasten. Diese Aussage jedoch, dass er letztlich selbst zu entscheiden hat, wie er mit seiner Vergangenheit umgeht, ist unumstößlich wahr.

Das Ermüdende an den Diskussionen und hochfahrenden Zeitungsartikeln vor und während der Ausstellung war die Unbekümmertheit mancher Flick-Kritiker, mit der sie Kunst unumwunden als moralisches Symbol vereinnahmt haben. An der Qualität der Sammlung Friedrich Christian Flicks gab und gibt es aber keinen Zweifel, und von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das Interesse Berlins, diese Sammlung zeitweilig zu präsentieren, ja auch nur zu verständlich.

Etwas anderes freilich ist es, wenn die Staatlichen Museen selbst zu einer ähnlichen Vereinnahmung der Kunst tendieren, wie es Eugen Blume, der Leiter des Hamburger Bahnhofs und Kurator der Ausstellung, resümierend getan hat.

Eugen Blume: "Was wir wollten, wir wollten erzählen, wir wollten in diesem Haus erzählen, und zwar nicht nur das künstlerische Denken erzählen, sondern wir wollten die Befindlichkeit des Menschen in unserer Gegenwart erzählen. Das ist das, was die Kunstwerke wirklich in sich tragen. Sie zeigen alles, und da gehört die Debatte im Vorfeld mit hinein, sie zeigen alles, was dort besprochen wurde. Jede dramatische Situation des Menschen, jede hochfliegende Situation, alles, was Sie sich denken können, wird in dieser Ausstellung erzählt.... "

Mit Verlaub, aber hier erhalten wir einen weniger angenehmen Einblick in das Entscheider-Denken bei den Staatlichen Museen. Denn dass die ausgestellten Werke der Flick-Collection auch von den Debatten erzählen und sie quasi aufheben oder ersetzen, ist blanker Unsinn. Mehr noch müssen wir davon ausgehen, dass die Staatlichen Museen von Anfang an mit einer solchen Debatte gerechnet haben, von der sie sich dann aber angeblich vollkommen überrascht fühlten und sich lange bequemten, gar nichts dazu beizutragen, als wäre nun alles kommentarlos selbstverständlich.

Und mehr noch ist der Verdacht begründet, dass man Friedrich Christian Flicks Nazi-Familiengeschichte von vornherein als Aufmerksamkeitsgarant für das ganze Projekt ins Kalkül zog. In diesem Sinn wäre auch die Feier der hohen Besucherzahlen nun am Ende der ersten Ausstellungsphase zu bewerten. Hanno Rauterberg kommentierte das anlässlich der Eröffnung in der "Zeit" treffend mit dem Satz, dass der Nationalsozialismus offenbar inzwischen auch für seriöse Werbestrategen schick wird.

Am Ende dieser ersten Phase der Präsentationen, die ja nun noch über sechseinhalb Jahre fortgesetzt werden, bleiben gemischte Gefühle. Die moralisierende Vereinnahmung der Kunst durch die Ausstellungskritiker kann ebenso wenig befriedigen wie die lässige Haltung der Staatlichen Museen.

Und was ist mit der Kunst selbst? War es eine "große Ausstellung"? Quantitativ in jedem Fall die größte mit zeitgenössischer Kunst, an die man sich erinnern kann. 400 Werke von 40 Künstlern auf 13.000 Quadratmetern sind rekordverdächtig. Die Hängung der Bilder, die Stellung der großen Installationen schien hin und wieder von der schieren Masse der Beziehungen, die sich hier ergaben, überfordert.

Es gab schwache Räume wie den von Martin Kippenberger, Franz West oder Pipilotti Rist. Es gab kongeniale Räume wie den von Dieter Roth oder von Bruce Nauman im Keller der Rieck-Halle. Gemessen am öffentlichen Tamtam war es hinsichtlich ihrer Qualität also eine erstaunlich normale Ausstellung. Und für manchen daher sicherlich enttäuschend.

Dann aber entwickelte sich die erste Präsentation der Friedrich Christian Flick-Collection im Hamburger Bahnhof doch zu einem unverhofften Erfolg. Rund 250.000 Besucher, eine für eine Ausstellung mit Gegenwartskunst hohe Zahl, werden gezählt sein, wenn die Schau am Ostermontag endet.

War das nun eine Ausstellung - oder eher eine Debatte? Je nachdem, welcher Seite man sich bei der Betrachtung des Unternehmens "Flick-Collection" zurechnet, wird die Antwort wohl sehr unterschiedlich ausfallen. Für die einen, hauptsächlich die Staatlichen Museen zu Berlin, zählt vor allem der Publikumserfolg, um das Vorhaben zu rechtfertigen. Man glaubt sogar, mit der Ausstellung nebenbei auch etwas zur Debattenkultur in diesem Land beigetragen zu haben.

Während für die anderen die Debatte um Flicks angebliches "Blutgeld", mit dem er seine Kunstsammlung bezahlt hat, niemals enden wird. Flick selbst, wir erinnern uns, hat anlässlich der Eröffnung versucht, für Ausgleich zu sorgen:

Friedrich Christian Flick: "Vor allem die Frage, wie ich mit der Verantwortung umgehe, die sich aus meiner Familiengeschichte ergibt, gab Anlass zu Diskussionen. Ich kann nur sagen, dass ich die Meinung meiner Kritiker, respektiere, dass aber die Entscheidung darüber, was ich tue, um meiner Verantwortung gerecht zu werden, letztlich mir überlassen bleiben muss. Ich meine, die Wahrnehmung dieser Verantwortung kann mir niemand abnehmen. Aber auch niemand vorschreiben. "

Man mag Friedrich Christian Flick sein Millionenerbe des berüchtigten Vaters und Großvaters, seine frühere Playboybiographie und seine eher mäßige Reputation als Kunstfachmann und Sammler anlasten. Diese Aussage jedoch, dass er letztlich selbst zu entscheiden hat, wie er mit seiner Vergangenheit umgeht, ist unumstößlich wahr.

Das Ermüdende an den Diskussionen und hochfahrenden Zeitungsartikeln vor und während der Ausstellung war die Unbekümmertheit mancher Flick-Kritiker, mit der sie Kunst unumwunden als moralisches Symbol vereinnahmt haben. An der Qualität der Sammlung Friedrich Christian Flicks gab und gibt es aber keinen Zweifel, und von diesem Standpunkt aus betrachtet ist das Interesse Berlins, diese Sammlung zeitweilig zu präsentieren, ja auch nur zu verständlich.

Etwas anderes freilich ist es, wenn die Staatlichen Museen selbst zu einer ähnlichen Vereinnahmung der Kunst tendieren, wie es Eugen Blume, der Leiter des Hamburger Bahnhofs und Kurator der Ausstellung, resümierend getan hat.

Eugen Blume: "Was wir wollten, wir wollten erzählen, wir wollten in diesem Haus erzählen, und zwar nicht nur das künstlerische Denken erzählen, sondern wir wollten die Befindlichkeit des Menschen in unserer Gegenwart erzählen. Das ist das, was die Kunstwerke wirklich in sich tragen. Sie zeigen alles, und da gehört die Debatte im Vorfeld mit hinein, sie zeigen alles, was dort besprochen wurde. Jede dramatische Situation des Menschen, jede hochfliegende Situation, alles, was Sie sich denken können, wird in dieser Ausstellung erzählt.... "

Mit Verlaub, aber hier erhalten wir einen weniger angenehmen Einblick in das Entscheider-Denken bei den Staatlichen Museen. Denn dass die ausgestellten Werke der Flick-Collection auch von den Debatten erzählen und sie quasi aufheben oder ersetzen, ist blanker Unsinn. Mehr noch müssen wir davon ausgehen, dass die Staatlichen Museen von Anfang an mit einer solchen Debatte gerechnet haben, von der sie sich dann aber angeblich vollkommen überrascht fühlten und sich lange bequemten, gar nichts dazu beizutragen, als wäre nun alles kommentarlos selbstverständlich.

Und mehr noch ist der Verdacht begründet, dass man Friedrich Christian Flicks Nazi-Familiengeschichte von vornherein als Aufmerksamkeitsgarant für das ganze Projekt ins Kalkül zog. In diesem Sinn wäre auch die Feier der hohen Besucherzahlen nun am Ende der ersten Ausstellungsphase zu bewerten. Hanno Rauterberg kommentierte das anlässlich der Eröffnung in der "Zeit" treffend mit dem Satz, dass der Nationalsozialismus offenbar inzwischen auch für seriöse Werbestrategen schick wird.

Am Ende dieser ersten Phase der Präsentationen, die ja nun noch über sechseinhalb Jahre fortgesetzt werden, bleiben gemischte Gefühle. Die moralisierende Vereinnahmung der Kunst durch die Ausstellungskritiker kann ebenso wenig befriedigen wie die lässige Haltung der Staatlichen Museen.

Und was ist mit der Kunst selbst? War es eine "große Ausstellung"? Quantitativ in jedem Fall die größte mit zeitgenössischer Kunst, an die man sich erinnern kann. 400 Werke von 40 Künstlern auf 13.000 Quadratmetern sind rekordverdächtig. Die Hängung der Bilder, die Stellung der großen Installationen schien hin und wieder von der schieren Masse der Beziehungen, die sich hier ergaben, überfordert.

Es gab schwache Räume wie den von Martin Kippenberger, Franz West oder Pipilotti Rist. Es gab kongeniale Räume wie den von Dieter Roth oder von Bruce Nauman im Keller der Rieck-Halle. Gemessen am öffentlichen Tamtam war es hinsichtlich ihrer Qualität also eine erstaunlich normale Ausstellung. Und für manchen daher sicherlich enttäuschend.

Künstlerischer Protest gegen die Flick-Collection© AP-Archiv

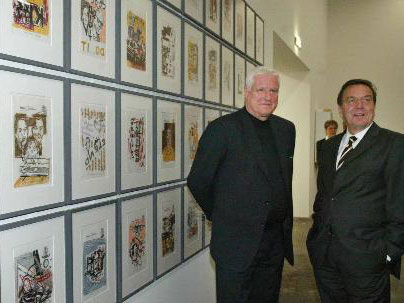

Kunstsammler Friedrich Christian Flick (l.) und Bundeskanzler Gerhard Schröder stehen vor dem Kunswerk "Heavy Maedel" des Deutschen Künstlers Martin Kippenberger, 21.9.2004© AP