Ein Besuch in der Flüchtlingsstadt schlechthin

16:00 Minuten

Vor 75 Jahren gründeten Land und Kirche hier eine Anlaufstelle für Vertriebene. Espelkamp galt lange als "Aussiedlerstadt", inzwischen leben Menschen aus 89 Nationen in dem Ort. Aber Integration ist auch hier kein Selbstläufer und braucht ihre Zeit.

Ein junger Mann aus dem Irak ist auf Jobsuche, braucht Unterstützung bei seinem Antrag auf Arbeitslosengeld. Beratungsalltag im Jugendmigrationsdienst Minden-Lübbecke der Diakonie – mitten im Zentrum der ostwestfälischen Stadt Espelkamp.

"Immer wieder die Frage: Jetzt habe ich wieder ein Papier und was mache ich damit? Dann sind die oft verunsichert", berichtet Claudia Armuth. Der Jugendmigrationsdienst ist eine wichtige Anlaufstelle für junge Neuankömmlinge in der Einwanderungsstadt.

Seit fast 40 Jahren arbeitet Claudia Armuth hier und hilft bei der Integration: Ob es um sozialrechtliche Fragen geht, um das Asylverfahren, Jobsuche oder persönliche Probleme – die engagierte Sozialarbeiterin hört zu, berät und vermittelt weiter.

Suche nach einer neuen Lebensperspektive

Mehr als 400 Jugendliche hat sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Kollegen begleitet. Die meisten von ihnen: Junge Geflüchtete aus Syrien, dem Irak oder aus Afghanistan. Sie alle suchen eine neue Lebensperspektive.

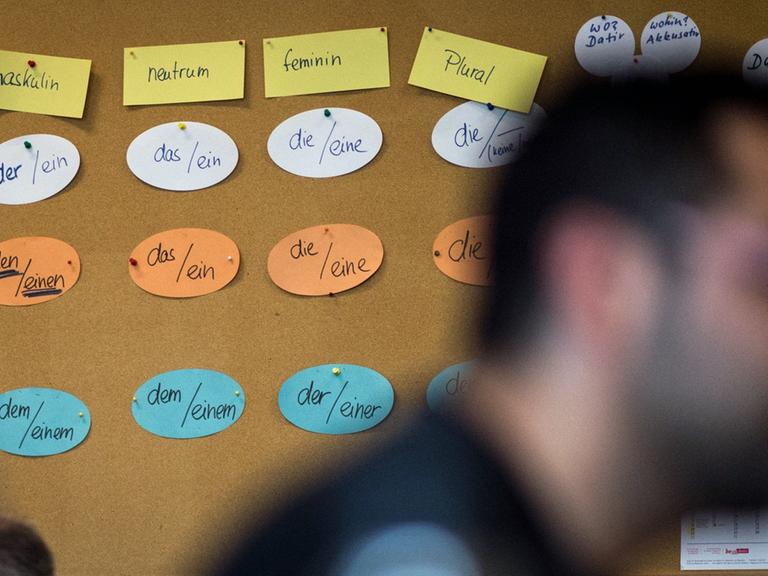

"Eine andere Sprache lernen, sich auf ein anderes Schulsystem einlassen, wie funktioniert das hier – das ist so vieles, was diese jungen Menschen leisten müssen in einem Lebensalter, in dem man eigentlich Spaß haben will, in dem man andere Sachen ausprobieren will", sagt Claudia Armuth. "Und langsam, langsam, da sieht man dann, wie die aufblühen. Wie auch dieses Selbstwertgefühl wieder wächst. Und das zu begleiten ist wunderbar. Deshalb macht mir meine Arbeit auch so viel Spaß."

Ahmed lebt seit fast fünf Jahren in Espelkamp. Der 17-jährige Syrer macht seinen Realschulabschluss und sucht einen Ausbildungsplatz als Dachdecker oder Fliesenleger. Manchmal kommt er mit anderen Geflüchteten zu Claudia Armuth in den Jugendmigrationsdienst und übersetzt vom Syrisch-Arabischen ins Deutsche.

Auch weil er etwas zurückgeben möchte. "Hat mir viel geholfen, Bewerbung ausfüllen, dies und das", sagt er. "Die Lehrer haben uns auch beigebracht, was man hier machen soll und was nicht, auch mein Vater hat viel geholfen. Deshalb bin ich hier klar gekommen in Espelkamp."

Mit sechs Geschwistern und seinen Eltern lebt Ahmed in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Der Vater ist sein großes Vorbild. Viele Ältere tun sich schwer, Fuß zu fassen in der neuen Heimat.

Ahmeds Vater jedoch hat sich schnell gut zurechtgefunden und hat nach nur einem Jahr eine unbefristete Stelle als Fahrer in einem Unternehmen. "Er ist fast wie ein Deutscher geworden", sagt Ahmed. "Aber das Problem ist, die Leute sehen uns immer noch als Ausländer oder Flüchtlinge. Wenn du kein Deutsch lernst, dann hast du ein Problem. Zum Glück läuft alles bei uns. Gott sei Dank."

Espelkamp entstand für Flüchtlinge

Espelkamp – rund 26.000 Einwohner, renovierte Siedlungshäuser aus den 40er- und 50er-Jahren, mittelständische Industrie und viel Grün. Straßennamen wie Masurenweg, Breslauer Straße oder Bromberger Weg erinnern an die Geschichte der Stadt: Espelkamp wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände einer ehemaligen Heeresmunitionsanstalt gebaut.

Im Oktober 1949 gründeten das Land Nordrhein-Westfalen und die evangelische Kirche die Aufbaugemeinschaft Espelkamp für deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten. Aus der Flüchtlingssiedlung entstand schließlich die Stadt Espelkamp. Gastarbeiter kamen und seit den 1970er-Jahren Spätaussiedler, oft aus Russland.

Der Integrationsbeauftragte Willy Hübert sagt: "Wir ticken hier etwas anders, weil ganz viele Menschen eine Zuwanderungsgeschichte haben. Die wissen, worum es geht. Und sie wissen auch, dass sie mit einer gewissen Akzeptanz, mit Respekt miteinander umgehen müssen."

Auch Hüberts Familie ist eingewandert – aus der Ukraine über Paraguay in die ostwestfälische Stadt. Espelkamp galt lange als "Aussiedlerstadt". In den 70er-Jahren wurden einige Dörfer mit Alteingesessenen eingemeindet. Inzwischen leben hier Menschen aus 89 Nationen.

Einwanderungsgeschichte hautnah

Mehr als die Hälfte der Einwohner sind schätzungsweise Nachkommen der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945. Claudia Strobel zum Beispiel. Sie wuchs auf mit den Geschichten aus Pommern, der alten Heimat ihrer Mutter, und über die Anfänge der Einwandererstadt.

"Wie es damals gewesen ist in Labes. Wie es war, als meine Mutter als Kind hier am Tannbergplatz in der Baracke groß geworden ist. Wie jeder hier neu lernen musste, anzukommen. Niemand hatte was, sie wollten einfach ihre Stadt, ihre neue Heimat aufbauen", sagt sie.

Viele Jahre hat die Fluchterfahrung der Mutter im Leben von Claudia Strobel keine große Rolle gespielt. Das änderte sich 2015, als die ersten Geflüchteten aus Syrien eintrafen.

"Das hat mich sehr bewegt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach was machen", erzählt sie. "Die Leute, die hierhergekommen sind, egal aus welchen Gründen, hier in unsere Gesellschaft reinzuholen. Ihnen Hilfe zu geben und zu zeigen, was es heißt, freiheitliches Leben, in einer Demokratie zu leben."

Claudia Strobel engagiert sich nach wie vor – und zwar im Verein "MitMenschen". 2016 wurde er gegründet, um die Arbeit der Ehrenamtlichen zu koordinieren. Inzwischen gilt der Verein als Leuchtturmprojekt der Stadt, hat eine eigene Beratungsstelle, das Kontaktcafé "Herman".

Hilfe bei der Suche nach Jobs und Ausbildungsplätzen und Nachhilfe für Berufsschüler und Kinder gehören zu den Schwerpunkten der ehrenamtlichen Arbeit.

Rückschläge gehören dazu

Der 28-jährige Ali aus Afghanistan übt mit Marei Nagel für seine Gesellenprüfung. Auch er ist seit 2015 in Espelkamp, macht eine Ausbildung bei einem großen Bäcker in Preußisch Oldendorf-Hedem. Die Beratungsstelle war wegen der Coronapandemie mehrere Wochen geschlossen.

Ali ist erleichtert, dass sie endlich wieder geöffnet hat: "Ich hoffe, wenn ich hier jeden Tag drei, vier Stunden lernen kann, schaffe ich die Ausbildung."

"Es gibt überparteilich den Konsens", sagt der Integrationsbeauftragte,Willy Hübert: "Integration ist uns wichtig."© Michael Borgers

"Der ist jeden Morgen mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter hin-und hergefahren. Mittlerweile hat er den Führerschein. Was er sich erarbeitet hat, da ziehe ich den Hut." Beim ersten Anlauf hat Ali die Gesellenprüfung nicht bestanden. Rückschläge gehörten dazu, sagt Claudia Strobel.

Die deutsche Sprache sei für viele Neuankömmlinge immer noch eine große Hürde. Hinzu komme: "Wir haben ja in Deutschland ein ganz anderes Niveau. Das zu verstehen und die Akzeptanz, ja, ich habe aber studiert, ja, es ist aber hier nicht so, diesen Beruf gibt es gar nicht. Das ist schwer. Wir müssen manchmal auch Seifenblasen, die man so hat, einfach durchstechen und platzen lassen. Das tut ganz doll weh. Aber es bringt nichts, das schön zu reden", meint Claudia Strobel.

Überparteilicher Konsens

Für manchen war, beziehungsweise ist die Einwandererstadt auch eine Art "Laboratorium der Integration". Willy Hübert ist da eher vorsichtig. Der Integrationsbeauftragte glaubt nicht, dass man am Beispiel Espelkamp zeigen kann, wie Zuwanderung gelingt. Die sei auch hier von Anfang an eine Herausforderung gewesen.

"Wir haben bestimmte Etappenziele erreicht", sagt er. "Jede Stadt muss für sich ihr Konzept entwickeln und seine Ziele setzen. In Espelkamp hatten wir ein paar super Voraussetzungen, damit es funktioniert. Es gibt überparteilich den Konsens: Integration ist uns wichtig." In der kleinen Stadt gab es beispielsweise, so Hübert, schon früh einen Integrationsbeauftragten und auch die interkulturelle Öffnung in der Verwaltung werde großgeschrieben.

Sozialarbeiterin Claudia Armuth vom Jugendmigrationsdienst beobachtet seit fast 40 Jahren, wie Espelkamp mit Zuwanderung umgeht. "Die Stadt, die Organisationen, also das strukturelle System – es ist auch an vielen Punkten eingespielt", sagt sie. "Ich habe das Gefühl, wir nehmen das mit ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit. Und dann guckt man, wie sich das entwickelt."

"Wenige sind schon richtig angekommen"

Integration braucht viel Zeit, das erlebt der 64 Jahre alte Willy Hübert immer wieder. Seit 2015 kamen um die 800 Geflüchtete auf der Suche nach Asyl nach Espelkamp. Viele sind weitergezogen, von den rund 540 Neuankömmlingen, die in Espelkamp geblieben sind, hat inzwischen jeder dritte eine Aufenthaltserlaubnis.

Einige haben Arbeit gefunden oder machen eine Ausbildung. Doch richtig angekommen seien nur wenige, sagt Hübert. Der Weg sei noch lang. Und das habe unterschiedliche Gründe.

"Die Akzeptanz der Bevölkerung – den Deutschen aus Russland, den Heimkehrern, zu helfen – war eine ganz andere als bei den Flüchtlingen jetzt", sagt er. "Die mit völlig anderen Kulturen kommen, die haben es wesentlich schwerer hier Fuß zu fassen, als früher die Aussiedlergruppen. Und wir hatten gestandene Organisationen seinerseits aus dem baptistisch-mennonitischen Bereich, die haben unwahrscheinlich viel aufgefangen."

Zuwanderungsgeschichte als gemeinsame Basis im Zusammenleben stößt in Espelkamp auch an ihre Grenzen. Die Willkommenskultur hat nachgelassen, stellt Claudia Strobel vom Verein "MitMenschen" fest. Immer weniger Ehrenamtliche würden sich engagieren.

"Egal was du machst – Ausländer bleibst du"

Viele Geflüchtete fühlen sich oft nicht wirklich willkommen. Der 17-jährige Ahmed aus Syrien ist zwar mit einigen jungen Russlanddeutschen befreundet, mit der älteren Generation allerdings gäbe es hin und wieder Probleme. "Die zeigen uns keinen Respekt", sagt er. "Ist auch mit meiner Schwester passiert, zwei Menschen haben angefangen zu schreien. Vielleicht weil sie ein Kopftuch hat oder so? Egal was du machst – Ausländer bleibst du."

Claudia Armuth erinnert sich noch gut daran, wie sie vor fast 40 Jahren angefangen hat, im Jugendmigrationsdienst zu arbeiten. Auch mit Spätaussiedlern. "Sie haben sehr darunter gelitten, dass es hier so lange gedauert hat, bis man heimisch werden konnte und anerkannt war", erzählt sie. "Und das wundert mich heute manchmal, dass da nicht mehr Verständnis ist für die Situation, die die Geflüchteten jetzt haben. Bei einigen Leuten jedenfalls scheint es so."

Der Integrationsbeauftragte Willy Hübert sorgt sich um das "Wir-Gefühl" in der Stadtgemeinschaft. Zahlreiche Mitglieder der deutsch-türkischen Community hätten sich zurückgezogen, ebenso immer mehr der rund 7000 Russlanddeutschen. Viele Aussiedler sind streng religiös, gehören einer der mennonitischen oder freikirchlichen Gemeinden in Espelkamp an. Mit eigener Kita und eigenen Schulen.

"Sie besinnen sich wieder auf alte Traditionen und sagen, wir müssen unsere Gemeinschaft stärken, wir stehen wieder im Mittelpunkt", sagt Willy Hübert. "Wir" stehe dann für ihre kleine, gleichgesinnte Gruppe, anderem gegenüber seien sie skeptisch, alles andere seien die Bösen. "Das ist eine Tendenz, die nicht gut ist."

Irena Peters ist als kleines Kind mit ihren Eltern 1988 aus der Ukraine eingewandert. Sie arbeitet bei der Stadt und gehört auch einer freikirchlichen Gemeinde an. Die junge Frau warnt davor zu pauschalisieren. Aber auch in Espelkamp hat die AfD bei den vergangenen Wahlen unter den Russlanddeutschen überdurchschnittlich viele Stimmen geholt. "Nicht in meiner Kirchengemeinde", sagt Peters. "Ich glaube, dass sich nur bestimmte Werte angeguckt werden von der AfD, die jetzt nichts mit Flüchtlingspolitik zu tun haben, und die passen gut überein mit den Werten der Kirchengemeinden und dann wird gewählt."

Generationenaufgabe Integration

Wie also kann Integration gelingen? Willy Hübert ist trotzdem überzeugt: Bildung ist das A und O. "Hier muss man in Generationen denken", sagt er. "Wir müssen uns auf die Kinder konzentrieren, das haben wir erlebt bei den Aussiedlerzuwanderungen. Und man muss Ausdauer haben, auch eine schlechte Phase mal durchzustehen und nicht aufzugeben. Die langfristige Tendenz muss nach oben gehen."

Ahmed ist weiter auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Er wünscht sich ein sicheres und ruhiges Leben in Deutschland: "Familie, gesund zu bleiben, Beruf zu haben, Haus zu kaufen, für meine Mama. Familie - und arbeiten."

Ein "Haus der Geschichte" soll nun in Espelkamp entstehen, ein Museum über Zuwanderungsgeschichte. Claudia Strobel hält das für eine gute Idee. Sie will sich weiter im Verein "MitMenschen" engagieren und für einen offenen Dialog in einer lebendigen Stadtgemeinschaft.

"Wer Respekt einfordert, muss auch Respekt zollen können", sagt sie. "Und das fehlt mir. Nichtsdestotrotz liebe ich meine Stadt und ich kämpfe auch für meine Stadt. Weil genau das spornt mich an, immer wieder darauf hinzuweisen, hey, 'MitMenschen' ist hier nicht nur für Geflüchtete, 'MitMenschen' ist für alle. Warum heißen wir denn 'MitMenschen'?"