Europa "geht den Bach runter"

Offene Grenzen seien eine Prinzipienfrage, sagt der Schriftsteller Hans Christoph Buch. Mit dem neuen, vage formulierten Abkommen sei die Tür für Flüchtlinge ein Stück weit zugemacht worden - Europa gebe es nur noch "in Form frommer Absichtserklärungen".

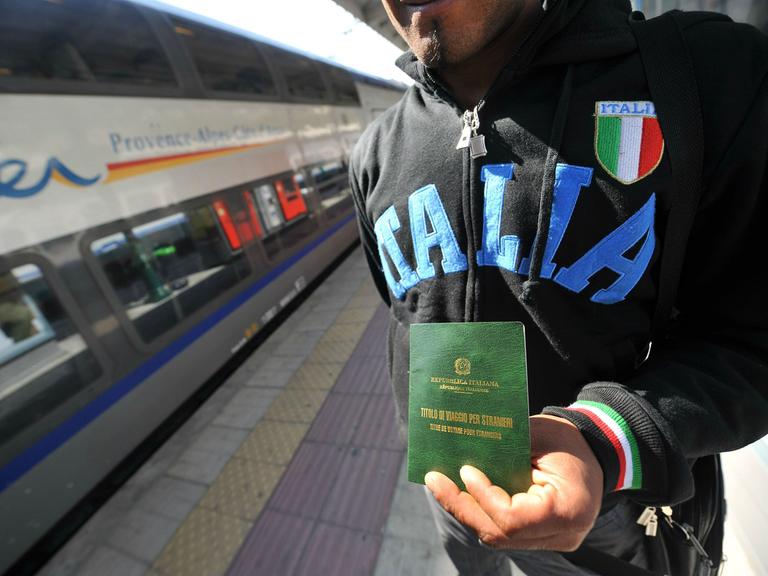

Katrin Heise: Die Länder des Schengen-Raums können künftig Grenzkontrollen wiedereinführen, wenn sie die massenhafte Ankunft von Flüchtlingen befürchten – die EU-Staaten, das Europaparlament und die EU-Kommission einigten sich vergangene Woche auf einen solchen Notfallmechanismus. Ist das der Anfang vom Ende der Grenzfreiheit in Europa, dem Kernstück der EU? Und wo wird der Protest dagegen hörbar? Ich begrüße den seit Langem für Europa streitenden Schriftsteller Hans Christoph Buch. Schönen guten Tag, Herr Buch.

Hans Christoph Buch: Guten Tag.

Heise: Sie haben vor bald zwei Jahren schon man den Versuch gestartet, Europas Intellektuelle aus dem "Europa-interessiert-mich-nicht"-Schlummer zu reißen, und zwar mit einem Manifest zusammen mit Peter Schneider, mit André Glucksmann und mit Bernard-Henri Lévy. Ich muss Sie jetzt aber wieder fragen, angesichts drohender Grenzkontrollen innerhalb Europas – es sind jetzt ein paar Tage vergangen seitdem, wo ist der Aufschrei der europäischen Intellektuellen dagegen?

Buch: Ja, ich habe sozusagen geschrien im übertragenen Sinn, indem ich einen offenen Brief an Dany Cohn-Bendit schrieb, der für mich dieses neue Europa überzeugend verkörpert, ohne dass ich mit allem einverstanden bin, was er sagt und tut. Aber er ist ja aus der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland erwachsen als Politiker und gleichzeitig ein Alt-68er, der sich für Europa und für Demokratie und Rechtsstaat engagiert. Dasselbe tue ich seit Jahren und wundere mich, dass deutsche Intellektuelle, speziell Schriftsteller, zu Europa sich entweder nicht zu Wort melden wollen oder nichts dazu zu sagen haben – ich fürchte fast das Letztere, denn offenbar wird Europa für gegeben hingenommen und man überlässt es den Politikern, anstatt sich einzumischen.

Heise: Vielleicht gucken wir noch mal, was da jetzt eigentlich passiert ist. Was ist das, worauf sich die EU-Staaten, das EU-Parlament und die Kommission da geeinigt haben? Ist diese Möglichkeit der wiedereingeführten Grenzkontrollen, ist die vielleicht gar nicht so wild?

Buch: Ich will es nicht überdramatisieren: Es ist richtig, dass nicht alle Flüchtlinge der ganzen Welt überall hereingelassen werden können, obwohl das wünschenswert bleibt, speziell für politische Flüchtlinge, wenn ich zum Beispiel an Syrien denke. Aber hier ist die Tür ein Stück weit zugemacht worden mit einem neuen Abkommen, das so vage formuliert ist, dass es wie ein Gummiparagraf klingt. Also bei Ansturm größerer Mengen von Flüchtlingen kann jedes Land für sich beschließen: Dies ist ein Notfall, Tür zu.

Hans Christoph Buch: Guten Tag.

Heise: Sie haben vor bald zwei Jahren schon man den Versuch gestartet, Europas Intellektuelle aus dem "Europa-interessiert-mich-nicht"-Schlummer zu reißen, und zwar mit einem Manifest zusammen mit Peter Schneider, mit André Glucksmann und mit Bernard-Henri Lévy. Ich muss Sie jetzt aber wieder fragen, angesichts drohender Grenzkontrollen innerhalb Europas – es sind jetzt ein paar Tage vergangen seitdem, wo ist der Aufschrei der europäischen Intellektuellen dagegen?

Buch: Ja, ich habe sozusagen geschrien im übertragenen Sinn, indem ich einen offenen Brief an Dany Cohn-Bendit schrieb, der für mich dieses neue Europa überzeugend verkörpert, ohne dass ich mit allem einverstanden bin, was er sagt und tut. Aber er ist ja aus der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland erwachsen als Politiker und gleichzeitig ein Alt-68er, der sich für Europa und für Demokratie und Rechtsstaat engagiert. Dasselbe tue ich seit Jahren und wundere mich, dass deutsche Intellektuelle, speziell Schriftsteller, zu Europa sich entweder nicht zu Wort melden wollen oder nichts dazu zu sagen haben – ich fürchte fast das Letztere, denn offenbar wird Europa für gegeben hingenommen und man überlässt es den Politikern, anstatt sich einzumischen.

Heise: Vielleicht gucken wir noch mal, was da jetzt eigentlich passiert ist. Was ist das, worauf sich die EU-Staaten, das EU-Parlament und die Kommission da geeinigt haben? Ist diese Möglichkeit der wiedereingeführten Grenzkontrollen, ist die vielleicht gar nicht so wild?

Buch: Ich will es nicht überdramatisieren: Es ist richtig, dass nicht alle Flüchtlinge der ganzen Welt überall hereingelassen werden können, obwohl das wünschenswert bleibt, speziell für politische Flüchtlinge, wenn ich zum Beispiel an Syrien denke. Aber hier ist die Tür ein Stück weit zugemacht worden mit einem neuen Abkommen, das so vage formuliert ist, dass es wie ein Gummiparagraf klingt. Also bei Ansturm größerer Mengen von Flüchtlingen kann jedes Land für sich beschließen: Dies ist ein Notfall, Tür zu.

Hans Christoph Buch© picture alliance / dpa / Klaus Franke

"Starke populistische Strömungen überall in Europa"

Heise: Das muss dann aber natürlich durch die Gremien des Landes.

Buch: Das muss abgesegnet werden, aber wenn eine Tür einen Spalt weit offen oder in dem Fall zu ist, steht Schlimmeres zu befürchten. Es sind starke populistische Strömungen überall in Europa, es gibt einen Überdruss an der EU und eine Rückkehr zum Nationalstaat, und genau da passt diese neue Regelung rein.

Heise: Also ist das mehr für Sie als eben jetzt ein kleiner Beschluss, sondern es ist auch schon wieder ein Symbol für das, was da vorgeht. Vergangene Woche gab es ja noch mehr Europa, nämlich die sich nicht einig werdenden EU-Außenminister in Sachen Syrien, da fahren jetzt die Länder unterschiedliche Politik, was das Waffenembargo angeht, aber es gab auf der anderen Seite auch die Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise. Für was steht Europa zurzeit?

Buch: Europa existiert im Moment nur in Form frommer Absichtserklärungen auf Gipfeln, in der Praxis geht es den Bach runter. Ungarn ist ein extremes Beispiel mit seiner neuen autoritären Regierung, aber Dänemark fing an mit diesem Grenzkontrollen, die jetzt überall möglich sein sollen, die Öffnung der Grenzen war ja in der Tat das Symbol, der Wert, den jeder Bürger nachleben, miterleben konnte, ohne Kontrolle von Deutschland nach Frankreich zu fahren.

Heise: Vielleicht ist es aber genau das auch, dieses Erleben, dieser Alltag, gerade für junge Europäer ist eine Grenze gar nicht mehr innerhalb Europas spürbar, gar nicht mehr vorstellbar. Die Erinnerung ist nicht mehr abrufbar – dieses offene Europa ist eben einfach Alltag und nicht ein Symbol, sondern eben Alltag.

Buch: Ja, und die Jüngeren, die damit leben seit Jahren, vergessen, dass all das mal erkämpft werden musste.

Heise: Genau, vielleicht wird man dann unsensibel. Deswegen jetzt im Moment diese …

Buch: Vielleicht wird man dann unsensibel und glaubt, es lohnt sich nicht, sich dafür einzusetzen, aber im Vergleich zum Beispiel zum Problem der Homo-Ehe, das so wild diskutiert wird, auch in Frankreich oder dort noch heftiger als hier, ist das doch eine ganz zentrale Frage für alle Europäer, die offenbar niemanden mehr interessiert, und das macht mich nachdenklich, vor allem auch das fehlende Engagement der Intellektuellen.

Heise: Mit dem Schriftsteller Hans Christoph Buch spreche ich darüber, was verloren geht, wenn das Schengen-Abkommen durch Notfallklauseln wieder Grenzkontrollen einführt. Wir versuchen das ja zu ergründen, warum niemand dagegen protestiert, gegen diesen Abbau des europäischen Symbols eben, Symbol der offenen grenzen. Und – Sie haben es schon angesprochen – Grund für einen Aufschrei gäbe es ja eigentlich genug, wenn man sich einfach mal die Parteien anguckt, die sich darauf verlassen, mit anti-europäischer Stimmung eben auch Wählerstimmen einzuheimsen. Es gibt jetzt hier in Deutschland für diesen Wahlkampf, für den bevorstehenden, die Alternative für Deutschland. Wie nahe sind wir der Beschwörung des Nationalstaates wieder, würden Sie schon so weit gehen?

Buch: Das ist die Gefahr im Moment, und auch diese Maßnahme, dass Schengen auf Raten wiedereingeführt wird, sozusagen zentimeterweise, hat ja mit dem Wahlkampf zu tun. Die CSU will sich profilieren, sie hat Angst, wie alle anderen großen Parteien, auch die kleinen übrigens, vor der Anti-Europa-Partei, ich nenne sie mal so, die übrigens im Einzelnen durchaus vernünftige Argumente hat, was die Finanzhilfen, die Banken und so weiter betrifft. Aber diese generelle Absage an Europa, gekoppelt mit dem Wunsch: Rückkehr zur D-Mark, Rückkehr nach Deutschland mit geschlossenen Grenzen, das wäre das Ende von Europa, denn das ist ja alles auch eine geistige Frage, eine kulturelle Frage. Wollen wir Europa, oder wollen wir wieder die geschlossenen Grenzen und den Nationalstaat?

Heise: Aber das ist interessant, dass Sie jetzt eben von diesem Geist sprechen. Die EU hat begonnen als eine Wirtschaftsunion, und vielleicht ist das wirklich die einzige europäische Gemeinsamkeit, das Wünschen, das Wollen, und diese gemeinsame europäische Identität, die da immer wieder beschworen wird, die gibt es nicht und die gab es auch nie.

Buch: Das war die Schwäche der EU in all den Jahren, dass es immer nur um Geld zu gehen schien – und ich sage "schien", in Wirklichkeit ging es um mehr –, und nicht auch um Politik und Kultur. Und Europas Kultur kann nur gewinnen in der Diversität durch offene Grenzen und regen Austausch. Behalten wir Europa als wünschenswertes Ziel im Auge oder schreiben wir es ab und sagen: Ist nicht schade drum?

Buch: Das muss abgesegnet werden, aber wenn eine Tür einen Spalt weit offen oder in dem Fall zu ist, steht Schlimmeres zu befürchten. Es sind starke populistische Strömungen überall in Europa, es gibt einen Überdruss an der EU und eine Rückkehr zum Nationalstaat, und genau da passt diese neue Regelung rein.

Heise: Also ist das mehr für Sie als eben jetzt ein kleiner Beschluss, sondern es ist auch schon wieder ein Symbol für das, was da vorgeht. Vergangene Woche gab es ja noch mehr Europa, nämlich die sich nicht einig werdenden EU-Außenminister in Sachen Syrien, da fahren jetzt die Länder unterschiedliche Politik, was das Waffenembargo angeht, aber es gab auf der anderen Seite auch die Initiativen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit beispielsweise. Für was steht Europa zurzeit?

Buch: Europa existiert im Moment nur in Form frommer Absichtserklärungen auf Gipfeln, in der Praxis geht es den Bach runter. Ungarn ist ein extremes Beispiel mit seiner neuen autoritären Regierung, aber Dänemark fing an mit diesem Grenzkontrollen, die jetzt überall möglich sein sollen, die Öffnung der Grenzen war ja in der Tat das Symbol, der Wert, den jeder Bürger nachleben, miterleben konnte, ohne Kontrolle von Deutschland nach Frankreich zu fahren.

Heise: Vielleicht ist es aber genau das auch, dieses Erleben, dieser Alltag, gerade für junge Europäer ist eine Grenze gar nicht mehr innerhalb Europas spürbar, gar nicht mehr vorstellbar. Die Erinnerung ist nicht mehr abrufbar – dieses offene Europa ist eben einfach Alltag und nicht ein Symbol, sondern eben Alltag.

Buch: Ja, und die Jüngeren, die damit leben seit Jahren, vergessen, dass all das mal erkämpft werden musste.

Heise: Genau, vielleicht wird man dann unsensibel. Deswegen jetzt im Moment diese …

Buch: Vielleicht wird man dann unsensibel und glaubt, es lohnt sich nicht, sich dafür einzusetzen, aber im Vergleich zum Beispiel zum Problem der Homo-Ehe, das so wild diskutiert wird, auch in Frankreich oder dort noch heftiger als hier, ist das doch eine ganz zentrale Frage für alle Europäer, die offenbar niemanden mehr interessiert, und das macht mich nachdenklich, vor allem auch das fehlende Engagement der Intellektuellen.

Heise: Mit dem Schriftsteller Hans Christoph Buch spreche ich darüber, was verloren geht, wenn das Schengen-Abkommen durch Notfallklauseln wieder Grenzkontrollen einführt. Wir versuchen das ja zu ergründen, warum niemand dagegen protestiert, gegen diesen Abbau des europäischen Symbols eben, Symbol der offenen grenzen. Und – Sie haben es schon angesprochen – Grund für einen Aufschrei gäbe es ja eigentlich genug, wenn man sich einfach mal die Parteien anguckt, die sich darauf verlassen, mit anti-europäischer Stimmung eben auch Wählerstimmen einzuheimsen. Es gibt jetzt hier in Deutschland für diesen Wahlkampf, für den bevorstehenden, die Alternative für Deutschland. Wie nahe sind wir der Beschwörung des Nationalstaates wieder, würden Sie schon so weit gehen?

Buch: Das ist die Gefahr im Moment, und auch diese Maßnahme, dass Schengen auf Raten wiedereingeführt wird, sozusagen zentimeterweise, hat ja mit dem Wahlkampf zu tun. Die CSU will sich profilieren, sie hat Angst, wie alle anderen großen Parteien, auch die kleinen übrigens, vor der Anti-Europa-Partei, ich nenne sie mal so, die übrigens im Einzelnen durchaus vernünftige Argumente hat, was die Finanzhilfen, die Banken und so weiter betrifft. Aber diese generelle Absage an Europa, gekoppelt mit dem Wunsch: Rückkehr zur D-Mark, Rückkehr nach Deutschland mit geschlossenen Grenzen, das wäre das Ende von Europa, denn das ist ja alles auch eine geistige Frage, eine kulturelle Frage. Wollen wir Europa, oder wollen wir wieder die geschlossenen Grenzen und den Nationalstaat?

Heise: Aber das ist interessant, dass Sie jetzt eben von diesem Geist sprechen. Die EU hat begonnen als eine Wirtschaftsunion, und vielleicht ist das wirklich die einzige europäische Gemeinsamkeit, das Wünschen, das Wollen, und diese gemeinsame europäische Identität, die da immer wieder beschworen wird, die gibt es nicht und die gab es auch nie.

Buch: Das war die Schwäche der EU in all den Jahren, dass es immer nur um Geld zu gehen schien – und ich sage "schien", in Wirklichkeit ging es um mehr –, und nicht auch um Politik und Kultur. Und Europas Kultur kann nur gewinnen in der Diversität durch offene Grenzen und regen Austausch. Behalten wir Europa als wünschenswertes Ziel im Auge oder schreiben wir es ab und sagen: Ist nicht schade drum?

"Europa nimmt Schaden an der Substanz"

Heise: Es ist aber zum Beispiel gerade erst ein halbes Jahr her, dass die EU den Friedensnobelpreis bekommen hat. Droht jetzt quasi Friede Europas, aber wieder mit Grenzen?

Buch: Das ist eine doppelte Ironie, dass in dem Moment, wo die EU den Friedenspreis bekommt, den Friedensnobelpreis sogar, sie dabei ist, Europa auf kaltem Wege, auf bürokratischem Wege abzuschaffen, oder sagen wir mal, einzuschränken, so dass es Schaden nimmt an der Substanz, denn die offenen Grenzen sind eine Prinzipienfrage. Da geht es nicht nur um praktische Regelungen für Flüchtlinge, da geht es um uns alle. Wollen wir ein offenes Europa, übrigens nicht nur innerhalb Europas, sondern auch nach Außen, auch für bedrohte Menschen aus anderen Ländern und fremden Kulturen, die bisher gerne zu uns kamen, weil hier die Menschenrechte gewährleistet waren. Wenn wir sie aber selber infrage stellen, auf diese Weise durch die Hintertür abschaffen gar, dann fürchte ich, dass auch Europa auf dem falschen Weg ist.

Heise: Wenn wir uns noch mal an den Friedensnobelpreis erinnern: Ich weiß, dass wir Europäer ja eigentlich am meisten verwundert darüber waren, dass Europa dies Ehrung bekommen hat. Wir haben uns verwundert die Augen gerieben, da hätten wir, an dem Punkt, hätte man sich vielleicht spätestens denken können: Wir empfinden wahrscheinlich gar nicht wirklich den Stolz angesichts dessen, was geschaffen worden ist. Wir wundern uns eigentlich mehr darüber, dass andere das da so reininterpretieren.

Buch: Das ist eine sehr interessante Frage, dass die Europäer selbst gar nicht wissen, was sie an Europa haben – jedenfalls hat man diesen Eindruck, nicht nur in Deutschland –, und dass Menschen aus der Dritten Welt, Schriftsteller, Künstler, die gerne nach Europa kommen, auch gerne hier leben, dass die uns darauf aufmerksam machen, wie gut es uns geht, und dass Europa ein verteidigenswertes Gut ist, eine Errungenschaft im Sinne von Menschenrechten, Zivilgesellschaft und Toleranz, eine Errungenschaft, die man nicht einfach tagespolitischen Gesichtspunkten unterordnen sollte.

Heise: Vielleicht müssen erst wieder Grenzen geschlossen werden, bis der Aufschrei dann kommt.

Buch: Ja, und dann wüsste man natürlich gerne, wo hört das auf mit der Rückkehr hinter Schengen, also zu geschlossenen Grenzen. Ab wie vielen Flüchtlingen fühlt sich denn ein Innenminister bedroht und so weiter? All das steht in der neuen Regelung nicht drin, so dass es sehr weit auslegbar ist und zu Missbrauch geradezu einlädt.

Heise: Befürchtungen des Schriftstellers Hans Christoph Buch, vor zwei Jahren schon setzte er sich dafür ein, mehr über Europa und den europäischen Gedanken zu reden, öffentlich sich auszutauschen. Jetzt, angesichts des aufgeweichten Schengen-Abkommens, ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger. Danke schön, Herr Buch, für das Gespräch.

Buch: Ich danke Ihnen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Buch: Das ist eine doppelte Ironie, dass in dem Moment, wo die EU den Friedenspreis bekommt, den Friedensnobelpreis sogar, sie dabei ist, Europa auf kaltem Wege, auf bürokratischem Wege abzuschaffen, oder sagen wir mal, einzuschränken, so dass es Schaden nimmt an der Substanz, denn die offenen Grenzen sind eine Prinzipienfrage. Da geht es nicht nur um praktische Regelungen für Flüchtlinge, da geht es um uns alle. Wollen wir ein offenes Europa, übrigens nicht nur innerhalb Europas, sondern auch nach Außen, auch für bedrohte Menschen aus anderen Ländern und fremden Kulturen, die bisher gerne zu uns kamen, weil hier die Menschenrechte gewährleistet waren. Wenn wir sie aber selber infrage stellen, auf diese Weise durch die Hintertür abschaffen gar, dann fürchte ich, dass auch Europa auf dem falschen Weg ist.

Heise: Wenn wir uns noch mal an den Friedensnobelpreis erinnern: Ich weiß, dass wir Europäer ja eigentlich am meisten verwundert darüber waren, dass Europa dies Ehrung bekommen hat. Wir haben uns verwundert die Augen gerieben, da hätten wir, an dem Punkt, hätte man sich vielleicht spätestens denken können: Wir empfinden wahrscheinlich gar nicht wirklich den Stolz angesichts dessen, was geschaffen worden ist. Wir wundern uns eigentlich mehr darüber, dass andere das da so reininterpretieren.

Buch: Das ist eine sehr interessante Frage, dass die Europäer selbst gar nicht wissen, was sie an Europa haben – jedenfalls hat man diesen Eindruck, nicht nur in Deutschland –, und dass Menschen aus der Dritten Welt, Schriftsteller, Künstler, die gerne nach Europa kommen, auch gerne hier leben, dass die uns darauf aufmerksam machen, wie gut es uns geht, und dass Europa ein verteidigenswertes Gut ist, eine Errungenschaft im Sinne von Menschenrechten, Zivilgesellschaft und Toleranz, eine Errungenschaft, die man nicht einfach tagespolitischen Gesichtspunkten unterordnen sollte.

Heise: Vielleicht müssen erst wieder Grenzen geschlossen werden, bis der Aufschrei dann kommt.

Buch: Ja, und dann wüsste man natürlich gerne, wo hört das auf mit der Rückkehr hinter Schengen, also zu geschlossenen Grenzen. Ab wie vielen Flüchtlingen fühlt sich denn ein Innenminister bedroht und so weiter? All das steht in der neuen Regelung nicht drin, so dass es sehr weit auslegbar ist und zu Missbrauch geradezu einlädt.

Heise: Befürchtungen des Schriftstellers Hans Christoph Buch, vor zwei Jahren schon setzte er sich dafür ein, mehr über Europa und den europäischen Gedanken zu reden, öffentlich sich auszutauschen. Jetzt, angesichts des aufgeweichten Schengen-Abkommens, ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger. Danke schön, Herr Buch, für das Gespräch.

Buch: Ich danke Ihnen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.