Madeleine Albright war von 1997 bis 2001 unter US-Präsident Bill Clinton die erste Außenministerin der USA. Sie wurde 1937 in Prag geboren und als Tochter des tschechischen Diplomaten Josef Körbel auf den Namen Marie Jana Körbelová getauft. Die Eltern – vom Judaismus zum Katholizismus konvertiert – flohen vor den Nazis nach London. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte die Familie zunächst in die damalige Tschechoslowakei zurück, floh aber schon 1948 vor den Kommunisten in die USA. Dort wurde Albright später Professorin für internationale Beziehungen an der renommierten Georgetown University in Washington – mit dem Spezialgebiet osteuropäische Länder. Seit den 1970ern engagierte sie sich bei den US-Demokraten. Von 1993 bis 1997 war sie US-Botschafterin bei der UNO. Nach ihrer Amtszeit als Außenministerin gründete Albright das politische Beratungsunternehmen Albright Stonebridge Group in Washington DC, das Politik- und Strategieberatung anbietet.

„Demokratie ist nichts zum Zuschauen“

29:30 Minuten

Madeleine Albright warnt vor wieder erstarkendem faschistischen Denken und Handeln – nicht nur in Osteuropa. 30 Jahre nach dem Mauerfall seien liberale Demokratien weltweit unter Beschuss. Das Rezept dagegen: Die Dinge sehen, benennen, sich engagieren.

Nach dem Fall des Eisernenen Vorhangs waren wir „vielleicht zu euphorisch“, glaubt die ehemalige Außenministerin der USA, Madeleine Albright. Darüber habe man den Blick auf jene Menschen vernachlässigt, die sich aufgrund der Ereignisse gar nicht glücklich und orientierungslos fühlten.

„Sie wollten Meinungsfreiheit. Sie wollten aber auch Sicherheit, Arbeit, Bildung.“ Diese Vernachlässigung breche sich jetzt vielerorts in Zentral- und Osteuropa und auch in Deutschland auf Umwegen Bahn. Das sei ein Grund, warum Rechtspopulismus erstarke.

Faschismus sei keine Ideologie sondern eine Methode, um Macht zu gewinnen und zu erhalten, betont Albright. Es mache ihr große Sorgen, so die ehemalige US-Diplomatin, dass antidemokratische Politik in vielen Ländern wieder Fuß fasse.

Ein Amerika, das man respektiert

Die gegenwärtige Politik Washingtons bezeichnet Albright als „Schlamassel“ und den Abschied der USA von einer internationalistischen Politik unter Donald Trump als einen Fehler. Sie wünsche sich ein Amerika zurück, das seine Verantwortung in der Welt sehe, ein Rechtsstaat sei, seine Vielfalt zu schätzen wisse – und das die Welt respektieren könne.

Von Deutschland wünscht sich Albright eine aktivere Rolle in Europa und der Welt. „Europa braucht ein verantwortungsvolles und friedliches Deutschland“, das die Dinge weniger abwartend angehe, betont sie.

Über Demokratien unter Beschuss, über den Atom-Deal mit dem Iran, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und die US-Präsidentschaftswahlen im kommen Jahr – wir reden Tacheles mit Madeleine Albright.

Das Interview im Wortlaut:

Deutschlandfunk Kultur: Madeleine Albright, wie sehen Sie Deutschland 30 Jahre nach Mauerfall? Hat es sich so entwickelt, wie Sie es seinerzeit erwartet hätten oder gab es Überraschungen?

Madeleine Albright: Mich überrascht eigentlich gar nichts mehr und nichts hat sich genauso entwickelt, wie ich gedacht hätte. Ich finde, Deutschland selbst hat sich sehr gut entwickelt, anders als die frühere Sowjetunion. Es gibt Baustellen, was die Demokratie und Regierungsführung in Ost- und Zentraleuropa und vor allem der Schlamassel in den USA. Ich bin übrigens keine Diplomatin mehr …

Deutschlandfunk Kultur: Das hört man! Bleiben wir noch kurz bei Deutschland. Als damals die Mauer fiel und dann fast unmittelbar der Wieder-Vereinigungsprozess begann, gab es einige, die fürchteten, dass das vereinigte Deutschland wieder zu mächtig werden könnte. Sie auch? Und ist es?

Albright: Als jemand, der 1937 in Prag geboren wurde und mit meinem Wissen um die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, war ich natürlich besorgt. Aber ich denke, dass Deutschland eine machtvolle Rolle haben muss. Offen gesagt würde ich mir wünschen, dass Deutschland jetzt eine etwas aktivere und weniger abwartende Rolle übernehmen würde. Europa braucht ein verantwortungsvolles und friedliches Deutschland, aber eben ein handelndes, was Belange der Wirtschaft und der Gesellschaft angeht.

Wunsch nach einer aktiveren Rolle Deutschlands

Deutschlandfunk Kultur: Andererseits wissen Sie sicherlich, dass einige in der Europäischen Union Deutschland schon jetzt als zu dominierend im Konzert der 28, oder dann 27 Länder empfinden.

Albright: Als amerikanische Beobachterin denke ich, dass die EU ihre Rolle besser verstehen muss. Aber wenn man sich beispielsweise die wirtschaftlichen Entwicklungen in Osteuropa und ganz Europa ansieht, dann verlangt das nach einem Deutschland, das sich mehr engagiert. Ich als Amerikanerin bin überzeugt, dass Deutschland seine wirtschaftliche Macht nicht genug einbringt. Deutschland sollte bei einigen ökonomischen Themen die Dinge aktiver vorantreiben.

Deutschlandfunk Kultur: Sie wissen wahrscheinlich, dass es in den letzten Jahren in Deutschland eine ganze Reihe schlimmster Vorfälle von rechtsextremem Terror und Antisemitismus zu beklagen gibt. Sie wissen auch, dass eine nationalistische Partei wie die AfD, die in ihren Reihen Nazis hat, immer stärkeren Zulauf bekommt. Denken Sie trotzdem, dass die liberale Demokratie zumindest hier in Deutschland nicht in Gefahr ist?

Albright: Das hoffe ich jedenfalls! Ich habe mich einen Gutteil meines Lebens damit befasst, den Kommunismus, die Wende und die Veränderungen in Osteuropa zu studieren. Unter anderem habe ich nach dem Mauerfall an einer Studie in sämtlichen ehemaligen Ost-Block-Ländern gearbeitet – auch in Ostdeutschland.

Was ich sehr interessant fand, war, dass wir immer wieder hörten, dass die Menschen Angst hatten, mit der Wiedervereinigung ihre Identität zu verlieren: kein olympisches Team mehr. Der Verlust von gewohnten Sicherheiten. Und ich glaube, dass sich diese Ängste und Unsicherheiten jetzt teilweise in den genannten Vorkommnissen und Entwicklungen Bahn brechen.

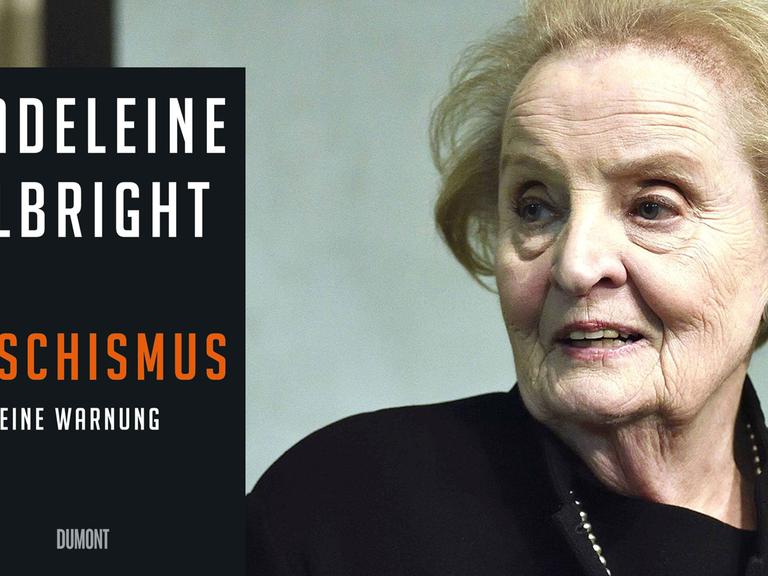

Madeleine Albright im Gespräch mit Anette Riedel.© Aspen Institute Germany

Mich besorgt ganz allgemein jede Form von Hyper-Nationalismus. Mein jüngstes Buch heißt: ‚Faschismus. Eine Warnung‘. Ich beschreibe, wie damals der Faschismus bei Mussolini und Hitler begann. Eine der entscheidenden Fragen ist immer wieder, wie kleine Bewegungen groß werden.

Vielleicht das beste Zitat im Buch stammt von Mussolini, der sagte: ‚Wenn Du ein Huhn rupfen willst, nimm immer nur eine Feder auf einmal.‘ So merkt es niemand. Einige Federn sind schon gerupft – das sind die Dinge, von denen Sie gesprochen haben.

Wir müssen uns sehr genau anschauen, warum Menschen wählen, was sie wählen. In Amerika sagen wir: ‚Wenn Du etwas siehst, sag etwas.‘ Ich füge hinzu: Tu was. Und was man tun kann, ist, mit Menschen zu reden, mit denen man Meinungsverschiedenheiten hat – sie respektieren und mit ihnen reden. Um ihr Wahlverhalten zu verstehen.

„Vielleicht zu euphorisch“ nach dem Mauerfall

Deutschlandfunk Kultur: Waren wir vielleicht, rückblickend betrachtet, nach dem Mauerfall etwas zu optimistisch, als wir glaubten, dass wir jetzt ein freies, ein vereintes, friedliches Europa der liberalen Demokratien bekommen würden? Haben wir die Zeichen nicht gesehen? Oder hätten Sie geglaubt, dass das Konzept der liberalen Demokratie zu Ihren Lebzeiten wieder so unter Beschuss geraten könnte?

Albright: Nein, das hätte ich niemals geglaubt. Vielleicht waren wir zu euphorisch. Und wir haben auch etwas vergessen: Wir haben uns in erster Linie mit den Eliten befasst – mit Menschen, die reisen wollten, die ihre Meinung sagen und Freiheit wollten.

In der Tschechoslowakei, meinem Geburtsland, hatte es schon mal zwischen den Kriegen eine funktionierende Demokratie gegeben. Und Präsident Vaclav Havel war ein großartiger moralischer Anführer. Jeder von uns war begeistert, mit ihm zu tun zu haben. Und wir haben darüber die sogenannten ‚normalen Menschen‘ vergessen. Jene, die um ihre Identität genauso fürchteten wie um ihre Jobs.

Die meisten Verantwortungsträger fragen sich, was haben wir falsch gemacht? Ich habe deshalb extrem viel darüber nachgedacht. Und ich denke, wir haben einfach das Leben jener Menschen nicht genug im Blick gehabt, die sich aufgrund der Ereignisse und ihren Folgen vollkommen orientierungslos gefühlt haben. Ja, natürlich wollten sie Meinungsfreiheit. Aber sie wollten auch Sicherheit. Arbeit. Bildung.

Deutschlandfunk Kultur: Wenn wir uns Länder wie Polen und Ungarn ansehen – Kaczynkis PiS und Orbans Fidesz wurden demokratisch gewählt und haben nichts Besseres zu tun als, die liberale Demokratie zu untergraben. Dieselben Menschen, die vor 30 Jahren auf die Straße gingen, teilweise für Freiheit ihr Leben riskierten, wählen jetzt Politiker, die genau diese Freiheiten einschränken wollen. Verstehen Sie das?

Albright: Ich finde das schwer zu verstehen. Ich habe im Übrigen jenen Viktor Orban in den 80er Jahren getroffen – er war jedermanns „Lieblings-Dissident“. Er hat Fidesz als Partei der Jugend gegründet, die er dann als älter werdender Politiker seinen Vorstellungen mehr und mehr angepasst hat. Er ist hauptsächlich von Machtwillen motiviert.

Der andere Aspekt ist Nationalismus. Patriotismus und der Stolz auf die eigene Identität ist eine Sache. Aber wenn meine Identität Hass auf Deine Identität bedeutet – dann ist das Nationalismus und Hyper-Nationalismus ist äußerst gefährlich. llliberale Demokratie gibt es nicht. Demokratie kann nur liberal sein. Das müssen wir klarer benennen.

Polen überrascht mich sehr. Polen hatte wiederholt Revolutionen, Solidarnocs war eine wichtige Bewegung. Wir müssen auf die Signale achten, dass ‚das Huhn gerupft wird‘. Ist es erst mal gerupft, kriegt man die Federn nicht mehr dran.

„Demokratie passiert nicht halbautomatisch“

Deutschlandfunk Kultur: Haben nicht auch manche demokratisch Regierende es verabsäumt, so existentielle Fragen anzusprechen wie etwa die wachsende Schere zwischen Arm und Reich? Werden sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht und haben damit Raum für jene gelassen, die behaupten, sie hätten einfache Antworten?

Albright: Ja, da gab es Versäumnisse. Aber Demokratie ist nun mal nicht leicht. Und sie ist nichts für reine Zuschauer. Sie verlangt, dass die Menschen mitmachen. Die Übereinkunft ist, dass die Regierenden ihrer Verantwortung gerecht werden und die Menschen ihrer. Wir waren nicht aufmerksam genug – vor allem, weil wir irrtümlich annahmen, dass Demokratie halbautomatisch passiert.

Wir haben nicht ausreichend beachtet, was der Verlust von Arbeitsplätzen durch neue Technologien bedeutet. Wir haben die staatliche Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen vernachlässigt. Es wird immer jemanden geben, der das für seine Zwecke ausnutzt.

Wir diskutieren in den Universitäten immer alle die Frage, was zuerst kommt – politische Entwicklung oder ökonomische Entwicklung. Ich sage: Sie gehören zusammen. Demokratie muss beides leisten, denn Menschen wollen wählen und essen. Und da müssen wir einfach sehen, dass vielleicht das Gesundheits- oder das Bildungssystem im Kommunismus nicht hervorragend war – aber es existierte.

Deutschlandfunk Kultur: Müssen wir möglicherweise schlicht akzeptieren, dass die politische Landschaft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs diffuser ist, dass die Welt nicht mehr nach links – rechts, Kapitalismus – Kommunismus funktioniert? Dass wir als Demokraten auch die Anti-Demokraten unter uns akzeptieren müssen?

Albright: Wahrnehmen ja, aber nicht akzeptieren. Ich mag keine Extreme – weder extrem rechts noch extrem links. Wir brauchen gemeinsame Antworten. Kompromisse sind nichts Schlechtes …

Faschismus ist keine Ideologie ...

Deutschlandfunk Kultur: Werden aber oft als etwas Schlechtes verrufen ...

Albright: Und zwar gezielt. Gemeinsame Antworten zu finden, dauert etwas länger als zu sagen: ‚Ich bin ein stabiles Genie und kriege alles alleine hin.‘ Hat wie Trump übrigens auch Mussolini so gesagt …

Ich versuche in meinem Buch, ein paar dieser Fragen zu beantworten. Ich denke, dass ein Teil der Menschen nicht glücklich über die Veränderungen nach dem Ende des kalten Krieges war. Wir haben ihnen nicht genug Beachtung geschenkt.

Da waren Veränderungen aufgrund neuer Technologien; Politiker, die behaupten, sie hätten die Antworten; Streitigkeiten über Ländereien. Ich glaube aber, man kann sehr wohl gemeinsame Antworten finden, aber das braucht Zeit.

... sondern eine Macht-Methode

Tatsächlich ist Faschismus keine Ideologie. Er ist eine Methode, um Macht zu gewinnen. Wir müssen im Auge behalten, wie das gemacht wird.

Deutschlandfunk Kultur: Glücklicherweise ist nicht jeder egozentrische, pathologisch selbstbewusste Narzisst, der keinen Widerspruch mag, schon ein Faschist. Wo verläuft für Sie die Grenze?

Albright: Ich nenne Donald Trump nicht Faschist. Ich sage immer, dass auch Kommunisten Faschisten sein können. Es sind Menschen, die Macht dazu nutzen, um ein System zu untergraben.

Deutschlandfunk Kultur: Trump tut das nicht?

Albright: Ich habe gerade eine Regel gebrochen, nämlich, dass man als ehemalige Diplomatin im Ausland nicht die eigene Regierung kritisiert. Aber mir ist das wichtig: Die Menschen im Ausland müssen verstehen, dass nicht alle Amerikaner einverstanden sind mit dem, was in ihrem Land passiert.

Ich selbst bin ein Flüchtling und ich bin extrem stolz, den Vereinigten Staaten dienen zu dürfen, wegen der Freiheit, die sie ermöglichen und weil sie auf einem Wertesystem basieren, wo Individuen respektiert sind und an Rechtsstaatlichkeit geglaubt wird.

Und wenn das nicht mehr gilt, dann müssen wir das beim Namen nennen und zugeben, dass man etwas tun muss. Demokratie ist nichts zum Zuschauen.

Deutschlandfunk Kultur: Russlands Putin, Nordkoreas Kim Yong Un, Syriens Assad, Erdogan in der Türkei, Brasiliens Bolzenaro, Ungarns Orban, Venezuelas Maduro – das sind doch nicht alles Faschisten. Wann und wie wird aus Populismus – zumeist von rechts – Faschismus, wann beginnt ein Prozess in diese Richtung?

Albright: Der Prozess beginnt mit Problemen in der Gesellschaft. Zum Bespiel erfuhren die Italiener nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht die gebührende Anerkennung dafür, dass sie an der Seite der Alliierten gekämpft hatten. Zudem gab es ökonomische Probleme, mit denen das italienische politische System nicht klar kam.

Und dann kam mit Mussolini ein Mann, der die Gabe hatte, Massen zu begeistern. Beide übrigens, Mussolini und Hitler sind mit verfassungsmäßigen Mitteln an die Macht gekommen. Auch in den Ländern, die Sie gerade genannt haben.

Der Prozess beginnt mit Politiker X, der sich mit einer Gruppe identifiziert, auf Kosten einer anderen. Die anderen sind an allem Schuld; sie werden zu Sündenböcken für alles. Aufpassen muss man auch, wenn ein Politiker meint, dass er über dem Gesetz steht.

Übrigens muss die Presse in einer Demokratie eine wichtige Rolle spielen. Freie Presse ist die Basis jeder Demokratie. Man kann die Presse kritisieren. In den USA ist das sicher vielfach berechtigt. Aber es ist ein Fehler, die Presse „Volksfeind“ zu nennen.

Faschismus: Putin kommt nah ran

Ich nenne niemanden außer Mussolini und Hitler in meinem Buch Faschisten. Putin kommt ziemlich dicht ran. Er sieht sich über den Gesetzen stehend, und er setzt Nationalismus ein, um andere Länder zu untergraben.

Mich interessieren die Prozesse, die Schritte. Die einzige Möglichkeit dem Prozess zu begegnen ist: Benennen, selbst politische Ämter anstreben und andere dabei unterstützen. Wir brauchen eine Richtungsänderung.

Deutschlandfunk Kultur: Lassen Sie uns an dieser Stelle für ein paar Minuten Außenpolitisches analysieren. Die USA verabschieden sich momentan augenscheinlich nicht nur von der Politik der Interventionen sondern auch von einer Politik der internationalen Zusammenarbeit. Interventionsmacht zu sein war immer unbequem – intervenierten die USA, wurden sie kritisiert, intervenierten sie nicht, ebenso. In gewisser Weise ist ein Abschied vom Interventionismus verständlich?

Albright: Wir sind alle das Ergebnis unseres biographischen Hintergrunds. Ich habe selbst erlebt, was passiert ist, als wir nicht aufmerksam genug die Entwicklungen vor dem Zweiten Weltkrieg verfolgt haben.

Als ich sah, was Ende der 90er auf dem Balkan geschah, hatte ich die Möglichkeit, mit US-Präsident Clinton auf eine Intervention hinzuarbeiten. Unzählige Menschen sind seitdem auf mich zugekommen und haben gesagt: Gott sei Dank, dass die USA sich damals eingemischt haben.

Es war die Nato, die interveniert hat. Wenn in Ländern schreckliche Dinge passieren und es möglich scheint, in irgendeiner Rolle die Situation zu verbessern – mit der Nato, mit den Vereinten Nationen – dann ist es wert, darüber nachzudenken.

Ich glaube einfach nicht, dass es besser für die Welt ist, wenn die USA denken, dass sie keinerlei Verantwortungen haben.

Die Nato ist kein karikativer Verein

Deutschlandfunk Kultur: Aber wir müssen akzeptieren, dass nach sieben Jahrzehnten, in denen die USA mehr oder weniger die Sicherheit Europas garantierten, dass das nicht länger der Fall sein wird? Diese Entwicklung hatte ja schon vor Donald Trump begonnen. Sie haben gesagt, dass Sie sich ein bestimmteres, ein pro-aktiveres Deutschland bei internationalen Themen wünschen würden. Würden Sie denn auch wollen, dass Deutschland wieder eine echte Militärmacht würde – im Rahmen der EU?

Albright: Ich würde es so nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass die Nato auf Partnerschaft beruht. Es gibt viele Menschen, die mich dafür kritisieren, dass ich die Ost-Erweiterung der Nato vorangetrieben habe.

Aber stellen Sie sich vor, wir hätten das nicht gemacht und Osteuropa wäre in der aktuellen Situation „Niemandsland“. Die Nato ist keine karikative Stiftung, sondern eine Partnerschaft. Und alle Partner haben ihren Job zu machen. Über die verabredeten zwei Prozent des Budgets für die eigene Verteidigung hinaus bedeutet das, sich einzubringen, wenn irgendwo im Bündnis Dinge passieren.

Ich sähe gern, dass Deutschland aktiver wäre. Aber andere auch. Ich würde nicht gern das Auseinanderbrechen und das Ende der Nato sehen. Russland ist eine Bedrohung. Da ist einiges zu tun – in Partnerschaft. Und die USA müssen dabei sein.

Präsident Clinton war der erste, der gesagt hat: Die USA sind unverzichtbar. Man hat das mir zugeschrieben, weil ich es so oft gesagt habe. Unverzichtbar heißt aber keinesfalls: allein. Es bedeutet, sich in Partnerschaft zu engagieren.

Amerikaner mögen das Wort ‚Multilateralismus‘ nicht – zu viele Silben und ein ‚-ismus‘ am Ende. Dabei heißt es einfach: Partnerschaft.

Die USA und Europa sind die stärksten Partner. Aber wir müssen alle dazu beitragen und uns nicht gegenseitig Vorwürfe machen. Die Nato ist das mächtigste Bündnis, zudem eines von Demokratien. Das ist auch wichtig.

„Ich bin Optimistin, die sich viele Sorgen macht“

Deutschlandfunk Kultur: Aber aktiver werden bedeutet für Sie nicht, dass Sie für eine strategische Unabhängigkeit Europas wären?

Albright: Nein, es geht um Partnerschaft. Partnerschaft vervielfacht die Kräfte. Alle müssen auf ihre Weise dazu beitragen. Einfach ist das alles nicht.

Ich werde oft gefragt, ob ich eine Pessimistin sei. Nein, ich bin eine Optimistin, aber eine, die sich viele Sorgen macht, dass wir Dinge nicht wahrnehmen.

Ich sehe eine neue ‚Mauer‘: Desinformation und die Militarisierung von Desinformation. Damit kann kein Land für sich allein umgehen.

Deutschlandfunk Kultur: Thema Iran. Das Land verabschiedet sich immer weiter von den Verpflichtungen aus dem Atom-Vertrag. Mit dem Vertrag sollen die potentiellen nuklearen Fähigkeiten Irans begrenzt werden. Glauben Sie, Madeleine Albright, dass der Vertrag noch zu retten ist?

Albright: Das hängt davon ab. Ich halte das Abkommen für ein gutes Abkommen. Als ehemalige Diplomatin sage ich, dass man nicht alle Probleme durch Verhandlungen lösen kann. Das Abkommen war unvollständig …

Deutschlandfunk Kultur: … nichts zum Raketenprogramm, nichts zum aggressiven Einfluss in der Region …

Albright: Genau. Aber entweder packt man bei Verhandlungen sofort alle Probleme auf den Tisch oder man geht es stückweise an. Dass Iran das Potential entwickeln könnte, eine Nuklearmacht zu werden, das war das für uns bedrohlichste. In dem Sinne war es ein guter Deal und er ist es Wert, an ihm festzuhalten.

Dass die USA ausgestiegen sind, hat Iran nun den Vorwand geliefert, neue Zentrifugen zu bauen. Deshalb war der Ausstieg ein riesiger Fehler.

Wir müssen zurück zum Deal, aber wir müssen auch generell mit dem Thema Weiterverbreitung umgehen. Und mit Rüstungskontrolle. Ja, die Russen haben uns beim Mittelstreckenvertrag hintergangen. Aber dass die USA ausgestiegen sind, liefert ihnen jetzt eine Entschuldigung.

Deutschlandfunk Kultur: Sie glauben erkennbar weiter an die Diplomatie.

Albright: Absolut!

Deutschlandfunk Kultur: Wir müssen unbedingt noch über US-Innenpolitik reden.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ist auf dem Weg. Der Vorwurf lautet: Amtsmissbrauch. Er soll Duck auf den ukrainischen Präsidenten Selenski ausgeübt haben. Um ihn dazu zu bewegen, gegen den Sohn von Trumps politischem Rivalen Joe Biden wegen möglicher Korruption zu ermitteln, soll Trump rund 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückbehalten haben. Was kann mit dem Amtsenthebungsverfahren erreicht werden? Seines Amtes wird er nicht enthoben werden, denn dazu bräuchte es eine Zweidrittel-Mehrheit im von den Republikanern dominierten Senat.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ist auf dem Weg. Der Vorwurf lautet: Amtsmissbrauch. Er soll Duck auf den ukrainischen Präsidenten Selenski ausgeübt haben. Um ihn dazu zu bewegen, gegen den Sohn von Trumps politischem Rivalen Joe Biden wegen möglicher Korruption zu ermitteln, soll Trump rund 400 Millionen Dollar Militärhilfe zurückbehalten haben. Was kann mit dem Amtsenthebungsverfahren erreicht werden? Seines Amtes wird er nicht enthoben werden, denn dazu bräuchte es eine Zweidrittel-Mehrheit im von den Republikanern dominierten Senat.

Albright: Unsere Verfassung gibt in Artikel eins dem Kongress Macht, Verantwortung und Pflichten. Und in Artikel zwei geht es um die Macht des Präsidenten. Den Vätern der Verfassung war es wichtig, dass die Exekutive nicht übermächtig wird. Ich glaube, dass die Kongressabgeordneten vor dem Hintergrund der Fakten, die jetzt hochkommen, ein Verantwortungsgefühl verspüren …

Der Kongress tut, was er soll

Deutschlandfunk Kultur: Aber nur die Demokraten unter ihnen …

Albright: Das müssen die Republikaner mit sich ausmachen. Sie sehen es hauptsächlich parteipolitisch. Dafür werden sie letztlich zu bezahlen haben. Die Befragungen müssen jedenfalls weitergehen.

Die Atmosphäre ist hässlich und böse. Aber der Kongress hat die Pflicht, die Angelegenheit zu untersuchen. Ich unterstütze das.

Deutschlandfunk Kultur: Es wird eine Schlammschlacht werden. Haben Sie nicht Sorge, dass das in den beginnen Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen hineinwirkt?

Albright: Das wird in jedem Fall passieren. Das ist sehr beunruhigend, aber der Kongress hat einen Job zu tun. Ich wünschte, sie täten es und ich wünschte, dass es in den Medien nicht nur noch darum ginge. Es gibt noch andere wichtige Themen. Aber wir sind eine Demokratie und der Kongress tut, was er soll.

Deutschlandradio Kultur: Würden Sie uns raten, dass wir uns darauf gefasst machen, es weitere vier Jahre mit den Politikstil des Mannes im Weißen zu tun zu haben?

Albright: Das kann ich nicht vorhersagen. Aber worauf wir uns gefasst machen müssen, sind zunehmend komplizierte Beziehungen zwischen den USA und Europa. Ich selbst bin so etwas wie die Fleisch gewordene Transatlantikerin – in Europa geboren und zufällig als Amerikanerin aufgewachsen. Ich glaube, dass die USA eine Rolle zu spielen haben. Und Europa ebenso.

Ich halte es für einen Fehler, wenn wir die Beziehungen nicht ausreichend schätzen und nicht an ihnen arbeiten. Ich weiß, in Europa war man irritiert, als Präsident Obama Asien größeres Gewicht gegeben hat. Die Leute sollten nicht vergessen, dass die USA nicht monogam sind. Wir sind eine atlantische und eine pazifische Macht.

„Zeit für einen nachdenklichen Präsidenten“

Deutschlandfunk Kultur: Die Liste der möglichen Kandidaten der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen ist lang – zuletzt waren es noch 16. Und sie ist, hat die Zeitung die „Welt“ kürzlich geschrieben, eine – Zitat – ‚Katastrophe‘: ‚zu alt, zu weiß, zu links‘. Sie werden sich kaum öffentlich für jemand unter den 16 aussprechen. Aber welches Profil muss der Herausforderer oder die Herausforderin von Trump haben?

Albright: Es muss jemand sein, der die Wahrheit sagt. Jemand, der genug Energie, Erfahrung und Weisheit hat. Der bereit ist für die Härte der Aufgabe. Derjenige oder diejenige muss über zwei Gehirnhälften verfügen – eine für innenpolitische und eine für außenpolitische Themen. Es ist Zeit für einen engagierten und nachdenklichen Präsidenten, der fähig ist, gemeinsame Antworten zu finden, der oder die die Menschen zusammenbringt.

Trump ist nicht der Grund für alles. Er ist das Resultat von problematischen Entwicklungen.

Deutschlandfunk Kultur: All die Qualitäten, von denen Sie sprechen, es scheint, dass keiner der 16 Kandidaten sie alle auf sich vereint. Aber ich sehe schon, Sie wollen das nicht kommentieren …

Albright: Nein. Aber sehen Sie, ich habe viele Wahlkämpfe mitgemacht. Die aktuellen Themen sind unglaublich schwierig – schwieriger als gewöhnlich. Wir brauchen zivilisierte Diskussionen.

Es ist so wichtig herauszufinden, aus welchen Gründen Menschen wählen, wie sie wählen. Und sie zu respektieren. Ich freue mich über die Möglichkeit, herumzureisen und herauszufinden, worum es ihnen geht – ich will wissen, warum?

Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war und ist es, Menschen ihre Einbürgerungsurkunden zu übergeben. Das erste Mal war das als Außenministerin am 4. Juli 2000. Ein Mann sagte zu mir: ‚Stellen Sie sich vor, ich bin ein Flüchtling und habe gerade meine Einbürgerungsurkunde von einer Außenministerin überreicht bekommen.‘ Und ich sagte: ‚Stellen Sie sich vor, ein Flüchtling ist Außenministerin.‘

Amerika war immer ein Land, das seine Vielfalt begrüßt hat, das seine Verantwortung in der Welt gesehen hat, das ein Rechtstaat war und Bedürftigen geholfen hat. Ich möchte dieses Amerika zurück. Ich möchte ein Amerika, das respektiert ist.

Deutschlandfunk Kultur: Als Flüchtling konnten sie, laut Verfassung, als nicht in den USA Geborene nicht US-Präsidentin werden. Haben Sie diese Tatsache in ihrem Leben mal bedauert?

Albright: Nein, denn ich habe nicht das Gehirn, das sich mit Innenpolitik und Außenpolitik gleichzeitig befassen kann.