Jüdisches Leben in Shanghai

Bis Sommer 1939 nahm Shanghai Juden aus Europa auf, die vor den Nazis flohen. Die Gemeinde wuchs in dieser Zeit auf bis zu 20.000 Mitglieder an. Auch heute gibt es jüdisches Leben in der chinesischen Millionen-Metropole.

Es ist ein Sonntagnachmittag in der jüdischen Gemeinde von Shanghai. Der US-Amerikaner Shalom Greenberg ist hier der Rabbiner.

"Bevor ich kam, war hier nichts. Nichts, seit den 50er-Jahren, als Juden die Stadt verließen, bis 1998 - als ich kam."

Er gehört zu den chassidisch-orthodoxen Juden der Chabad oder auch Lubawitscher Juden. Diese haben ihren Sitz in New York und Dependancen in den entlegensten Winkeln der Welt. Shalom Greenberg zeigt auf die Küche der Gemeinde – "alles koscher", erklärt er. Hier wird gerade Gemüse geschnitten für ein Fest am Abend. Nebenan ein großer Gefrierschrank und eine Ladentheke zum Verkauf von Fleisch – aus Argentinien – ebenfalls koscher.

"Wir haben hier ein Restaurant, wir bieten das als Service für die Gemeinde an. Wer koscheres Essen möchte, bekommt es bei uns."

Das Wort "Schwierigkeit" habe er komplett aus dem Sprachgebrauch verbannt – erklärt er. Wenn etwas nicht gut sei, müsse man es eben ändern. Für seine Mitglieder will er so viel authentisches jüdisches Leben schaffen wie möglich.

"Ich bin verantwortlich dafür, koscheres Fleisch mitzubringen, koschere Matze, Wein aus Israel. Es gibt viele Sachen, die wir hier machen, damit jüdisches Leben überhaupt stattfinden kann. Dinge, die andere Rabbis nicht tun. Auch das Restaurant gehört dazu."

Schon im Mittelalter Juden in China

Das Judentum in China hat eine lange Geschichte. Quellen gehen davon aus, dass bereits im 8.und 9. Jahrhundert jüdische Händler über die Seidenstraße nach China kamen. Erste Belege dafür gibt es aus dem 12. Jahrhundert in der Stadt Kaifeng. Dort entstand die vermutlich erste Synagoge des Landes.

Später – im 19. Jahrhundert – gewannen vor allem sephardische Juden irakischer Herkunft an Einfluss. Auch dank ihres wirtschaftlichen Erfolges. Sie handelten unter anderem mit Opium und vergrößerten ihre jeweiligen Familiendynastien – auch zum Vorteil der Gemeinden.

Der US-amerikanische Autor James R.Ross schreibt in seinem Buch "Juden in Shanghai":

"Die Familie Abraham gründete 1898 die erste Synagoge; die Kadoories, mit ihrem großen Interesse an guter Ausbildung, gründeten 1902 die Shanghaier Jüdische Schule. Die Familie Ezra 1904 eine Zionisten-Zeitung, die 'Israelischen Nachrichten', die weltweit gelesen wurde."

Während sich die Juden in Kaifeng immer mehr assimilierten, stiegen die sephardischen Juden in Shanghai zu einer bedeutenden Gruppe auf. Sie ließen imposante Häuser bauen, zeigten, dass sie wohlhabend waren – teilten aber auch mit den Bedürftigen und finanzierten die Gemeinde.

"Die Sepharden hatten kaum Kontakte mit anderen Ausländern, aber sie waren in ihren Manieren, Geschäftspraktiken und politischen Sympathien den Briten am ähnlichsten."

Also jenen, die nach dem ersten und zweiten Opiumkrieg von den Chinesen große Zugeständnisse, aber auch Land und Häfen eingefordert hatten. Die sephardischen Juden schickten ihre Kinder nach England zur Ausbildung und hatten oft nur wenig Kontakt zu Chinesen.

Aschkenasische Juden aus Russland

1920 waren es mehr als 1000 Personen. Und: Es kamen weitere Neuankömmlinge in die Stadt. Juden, die vor der Oktoberrevolution in Russland geflohen waren und dem aschkenasischen Judentum angehörten. Mitten in Shanghai wuchs nun auch die russische jüdische Gemeinde, um 1900 gegründet, gehörten ihr bald 8000 Menschen an. Es waren Flüchtlinge aus Europa, man sprach Jiddisch und Russisch miteinander.

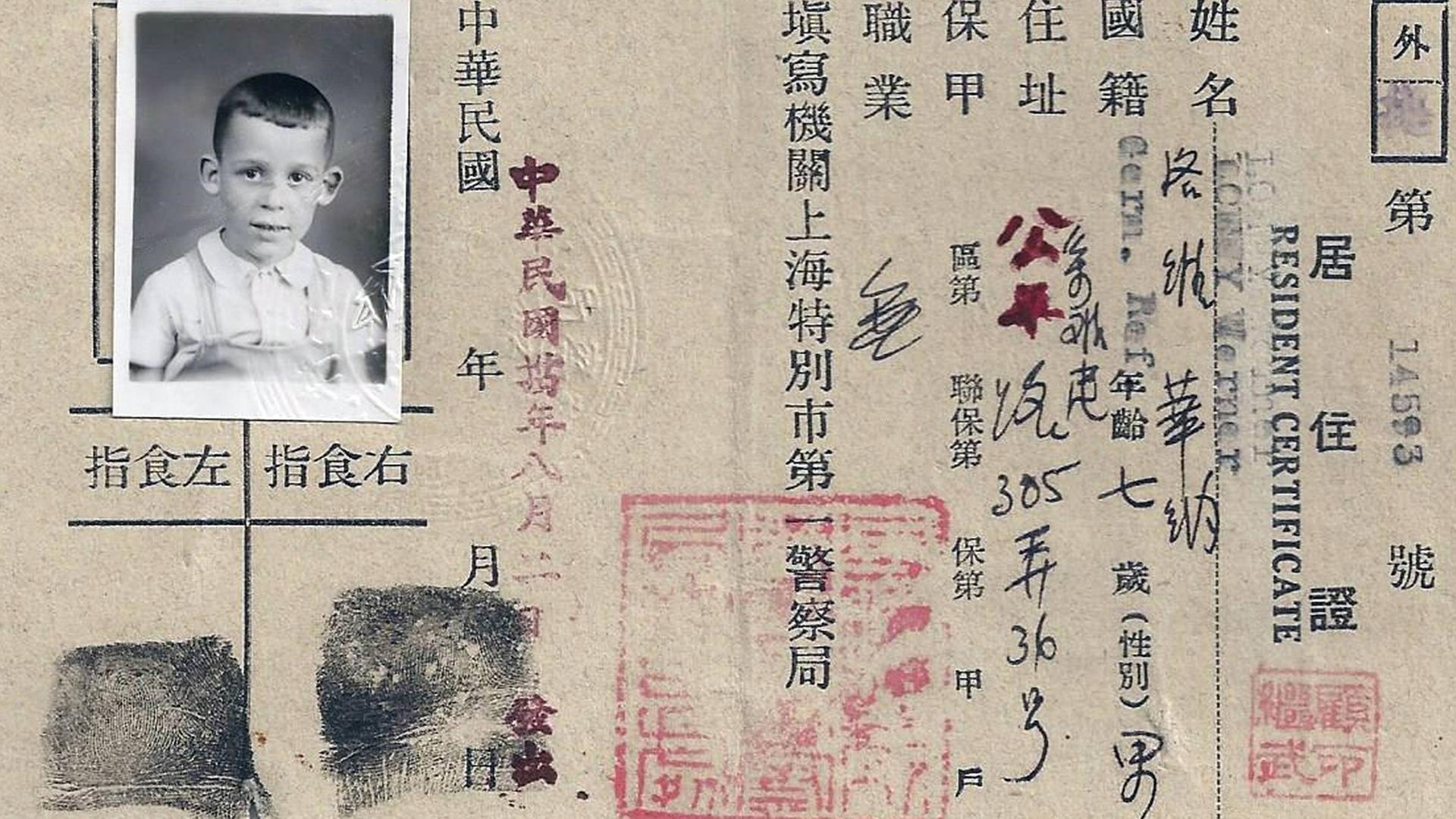

Prekär wurde die Situation, als ab 1938 noch mehr jüdische Flüchtlinge kamen – in den einzigen zugänglichen Hafen. Vor der nationalsozialistischen Verfolgung wollte sie kaum ein anderes Land retten. Die Einreisekontrollen in Shangai waren hingegen ausgesetzt worden, nachdem Japan die Außenbezirke Shanghais zuvor besetzt hatte. Es waren deutsche, österreichische, ost- und südeuropäische Flüchtlinge überwiegend jüdischer Herkunft, denen man half, eine Existenz zu gründen, die zunächst aber auch in Heimen untergebracht waren, wie James R. Ross beschreibt:

"Im Sommer 1939 lebten 3000 Flüchtlinge in diesen Lagern. An 5000 wurde Essen ausgegeben, weitere 1500 bekamen einen monatlichen Mietzuschuss."

Im Sommer 1939 wurde die freie Einreise beendet – eine folgenschwere Entscheidung, schreibt Ross, auch für jene, die bereits auf den Schiffen in Richtung Shanghai unterwegs waren.

"Der einzige mögliche Zufluchtsort schloss somit seine Pforten."

In der Summe waren es 18.000 bis 20.000 jüdische Flüchtlinge, die in die Stadt kamen und sich größtenteils im Stadtteil Hongkew ansiedelten.

1943 hatten die Japaner ein Ghetto für Juden errichtet

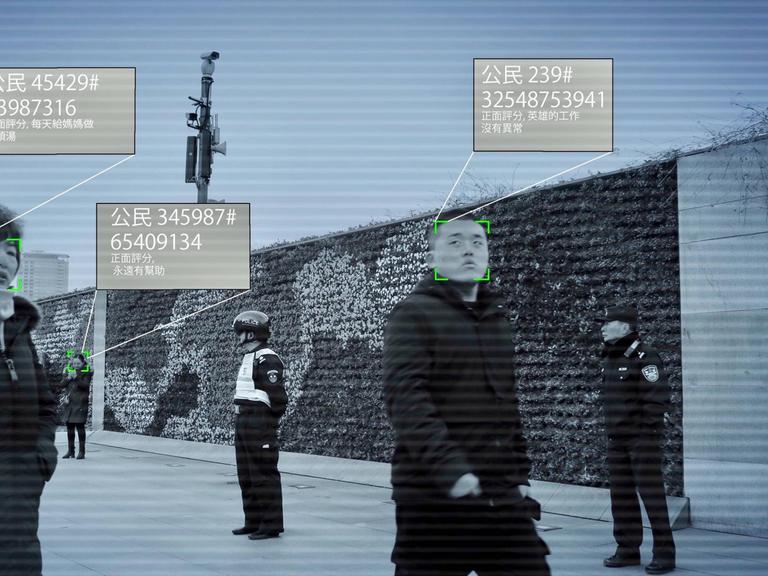

Heute sind einzelne Straßen von damals noch zu finden, auch viele der früheren Wohngebäude. Aus den niedrigen, teils maroden Häusern hängen von oben Leitungen, Kabel und Wäschestücke am Fenster. Im Untergeschoss sind oftmals Händler eingezogen, die chinesischen Jadeschmuck verkaufen, Nudel- und Reisgereichte oder hinduistische Gebetstexte. Mikrofone sind nicht so gern gesehen, Interviews nicht erwünscht. 1943 hatten die Japaner hier ein Ghetto für Juden errichtet – und wer sich heute dem ehemaligen Gefängnis von Hongkew nähert, wird von allen Seiten gefilmt. Auch heute ist das mattgelbe, hochumzäunte Gebäude – ein Gefängnis.

Am Straßenrand vor den Gefängnismauern trocknet Wäsche, nebenan wedeln Frisierumhänge auf einer Leine. Die Menschen sind freundlich, wenn auch ein wenig skeptisch. Die Häuser der ehemaligen jüdischen Siedlung erinnern an europäische Reihenhäuser mit kleinen Giebeln, teils verzierten Fenstern und eingerahmten Türen. Ein Straßenschild weist den Weg zum Jüdischen Flüchtlingsmuseum – es ist in der ehemaligen Ohel-Moishe-Synagoge untergebracht, einst erbaut von der aschkenasischen Gemeinde.

Alter Häuserkomplex im ehemaligen jüdischen Ghetto in Hongkou in der Zhoushan Lu, Shanghai.© picture alliance / Christoph Mohr

An einer Tafel sind die Namen von mehr als 13.000 jüdischen Flüchtlingen zu sehen. Menschen, die im chinesischen Exil Cafés, Bibliotheken oder Bäckereien betrieben, Ärzte waren, Sänger oder Musiker und die damals vielleicht im nahe gelegenen glanzvollen Broadway-Theater den Abend verbrachten. Heute ist das imposante Gebäude im Art-Déco-Stil nur noch ein Relikt und geschlossen.

Beschäftigung mit jüdische Kantoren im Exil

"Ich würde fast sagen, dass Shanghai, was die Personen angeht, das am besten dokumentierte Exil ist", sagt die Musikwissenschaftlern Sophie Fetthauer von der Universität Hamburg.

Die Wissenschaftlerin hat sich unter anderem mit den jüdischen Kantoren im Exil von Shanghai beschäftigt und dazu speziell die Quellen von etwa 450 Personen recherchiert:

"Ich hab' von Anfang an versucht, möglichst alle Namen der dort exilierten Musikerinnen und Musiker zu finden, sie zu identifizieren durch Lebensdaten, Berufe und all diese Dinge. Habe dann – breit angelegt – biografische Recherchen gemacht, also 30 – 35 Biografien für das Lexikon."

Das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen in der NS-Zeit, das heute auch online öffentlich zugänglich ist. Und – die Wissenschaftlerin hat weiter gesucht in den Dokumenten, die im Auftrag von Archiven in den 50er-Jahren gesammelt worden sind.

"Man findet diese Shanghai-Sammlung. Man findet Zeitungsbestände, man findet Nachlässe, Unterlagen von Hilfsorganisationen oder anderen Institutionen."

Und dann heißt es, Zeitungen und Dokumente von damals akribisch zu lesen und zu vergleichen: französische, englische, russische und jiddische Artikel. Anhand dieses Materials sei es möglich, zum Beispiel Nachfahren ausfindig zu machen, vielleicht sogar Notenmaterial zu entdecken.

Mitte der 40er-Jahre flüchten viele weiter

Denn spätestens Mitte der 40er-Jahre packten viele der einstigen Flüchtlinge wieder ihre Koffer, wurden verwiesen und reisten aus. Auch aus Angst vor der neuen kommunistischen Regierung 1949 in China. Ihr Ziel: Australien, Israel, USA oder Europa.

"Alles, was die Leute so mitgenommen haben, hat sich in der Welt verteilt. Doch durch die biografische Recherchen schafft man es tatsächlich, an mache dieser Sachen ranzukommen."

Das musikalische Leben der Juden in Shanghai war reich – doch der Alltag auch von bitterer Armut geprägt. Viele Kantoren arbeiteten nebenbei als Prediger, Lehrer oder Schächter. Etwa 40 Kantoren habe es gegeben, so die Musikwissenschaftlerin Sophie Fetthauer – 20 davon waren permanent aktiv. Sie gründeten einen eigenen Chor und eine Berufsvereinigung, um den sozialen Druck zu mindern. Kurzum: Shanghai war für Juden zunächst ein sicherer, aber auch ein komplizierter Exilort, der viel Anpassung erforderte.

Die Chabad-Gemeinde heute in Shanghai hat wenig mit der Vergangenheit zu tun und ist auch in einem anderen Stadtteil verortet – und das hat mehrere Gründe:

"Hier gibt es keine chinesischen Juden. Alle Menschen, die hier leben, die zu uns kommen, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Keiner ist aus China."

Rabbiner Shalom Greenberg blickt in den Gebetssaal des Gemeindehauses – gelegen in einem gediegenen Viertel, gut bewacht und kaum sichtbar von außen. Die Mitglieder seiner Gemeinde sind zu 100 Prozent Expats – Menschen, die für einige Jahre mit ihren Familien in Shanghai sind und hier nicht auf ihr Judentum verzichten wollen.

"Wir fühlen uns sehr sicher hier. Die Regierung hier schützt die Stadt allgemein – uns eben auch – also wir müssen keine Angst haben."

"Man fühlt sich hier sicher"

Dennoch wählt er die Worte mit Bedacht. Denn einen interreligiösen Dialog – zum Beispiel – gibt es nicht. Und auch nicht zu viel Kontakt nach außen:

"China hat ein sehr unterschiedliches System im Vergleich zu den europäischen Ländern. China erlaubt, Religionsgemeinschaften hier tätig zu sein. Es gibt fünf anerkannte Religionen: Buddhismus, Daoismus, Hinduismus, Islam und das Christentum. Das Judentum gehört nicht dazu. Der Grund dafür ist, als sie diese Liste in den 50er-Jahren aufgestellt haben, gab es hier keine Juden. Später in den 90er-Jahren beschloss die chinesische Regierung, mehr Ausländer in das Land zu lassen. Und sie verstanden, dass man ihnen die eigene Religion zugestehen musste, wenn man wollte, dass sie bleiben."

An jenem Tag feiert die Gemeinde bei Hummus und israelischem Essen ein Fest. Viele Familien mit ihren Kindern sind hier, einige stammen aus Israel. Und so sind es ein paar Stunden, die man hier gemeinsam verbringt. Auch drei französische Studentinnen sind dabei.

"Ich denke, hier in China merkst du nichts von Antisemitismus. Anders als in Frankreich. Ich komme aus Straßburg. Man fühlt sich hier sicher. Ich hab' auch keine Angst darüber zu sprechen und anderen zu erklären, was jüdisch ist."

Ihre Schwester nickt, man fühle sich wirklich sicher und sei auch an anderen Religionen interessiert – aber so einen richtigen, offenen Dialog gebe es auch nicht.

"Wenn ich unterwegs bin, merke ich, viele wissen gar nicht, was jüdisch ist. Wir sind vielleicht einfach zu wenige. Die Chinesen hier wissen zu wenig über uns. Dafür gibt's aber auch keine Stereotype."

Als Juden können wir hier leben, wie wir möchten – erklärt Rabbiner Shalom Greenberg, ohne aber die lokale Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise mit fremden Ideen zu beeinflussen.

"Deshalb gibt es hier eine völlig andere Situation."

Keine feindliche, betont er, aber eine vorsichtig rücksichtsvolle Situation. Von beiden Seiten.