Lanz gegen Böhmermann: Leon Ginzel fasst die Debatte um "False Balance" zusammen. Sein Beitrag hier zum Nachhören [AUDIO]

Journalisten brauchen Fachkompetenz

16:33 Minuten

Man muss auch die andere Seite hören: Im Wissenschaftsjournalismus gilt das nur bedingt, findet der Statistiker Servan Grüninger. Denn hier geht es nicht um "Meinungen", sondern um empirisch belegbare und theoretisch überzeugende Argumente.

Haben Medien ein falsches Verständnis von Ausgewogenheit? Diesen Vorwurf der "False Balance" erhob der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann in einer Podiumsdiskussion mit dem Chefredakteur der "Zeit", Giovanni di Lorenzo, und dem ZDF-Talkmaster Markus Lanz.

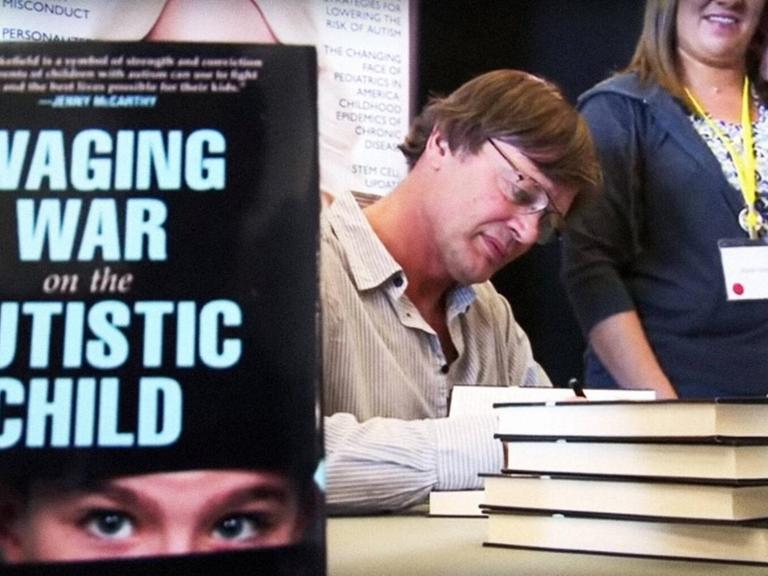

Konkret warf Böhmermann seinem ZDF-Kollegen Lanz vor, dass dieser in seiner Sendung den Virologen Hendrik Streeck und Alexander Kekulé Raum gegeben habe. Die beiden einzuladen sei – so der Entertainer wörtlich – "fachlich keine gute Idee" gewesen. "Ich finde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen."

Der Biostatistiker Servan Grüninger von der Universität Zürich verweist in diesem Zusammenhang zunächst darauf, dass eine "Meinung" im Rahmen einer politischen Diskussion etwas anderes ist als eine "Meinung" im wissenschaftlichen Zusammenhang.

Bei politischen Fragen ergibt es für ihn durchaus Sinn, wenn viele Meinungen gehört werden.

"Da haben grundsätzlich einmal alle Bürgerinnen und Bürger Teilhabeberechtigung und dann kann man dann diese Bandbreite von Meinungen nehmen. Man verhandelt die und am Schluss findet man dann irgendeinen Kompromiss, wo eine Mehrheit sagen kann: Damit kann ich leben."

In der Wissenschaft geht es nicht um Interessenausgleich

In der Wissenschaft dagegen kann es nicht um Kompromissbildung gehen, unterstreicht Grüninger. "Wenn Sie jetzt sagen, Lissabon liegt in Portugal, und ich sage, nein, es liegt in Brasilien, dann wäre es ziemlich absurd zu sagen, einigen wir uns doch auf die Mitte, einigen wir uns auf den Kompromiss. Lissabon liegt mitten im Atlantik."

Vielmehr wird in der wissenschaftlichen Diskussion ein Konsens über die Diskussion von empirisch belegbaren Aussagen und überzeugenden theoretischen Argumenten gebildet, sagt der Biostatistiker, der auch Mitgründer des Thinktanks "Reatch" ist.

"Es ist nicht so, dass der Konsens besonders überzeugend ist, weil eine Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Position vertritt, sondern gerade umgekehrt eine Mehrheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertreten eine Position, weil der Konsens eben wissenschaftlich gesehen überzeugend ist."

Nicht immer nur die Medienaffinen einladen

Journalistinnen und Journalisten müssen insofern "dazu in der Lage sein, wissenschaftliche Evidenz und die Art und Weise, wie sie präsentiert wird, einordnen zu können", fordert Grüninger. "An einer gewissen Fachkompetenz führt kein Weg vorbei."

Außerdem sollten sie bei der Auswahl ihrer Gesprächsgäste diejenigen nehmen, die in dem jeweiligen Fachgebiet "wirklich Expertinnen und Experten" sind und nicht einfach die besonders medienaffinen.

Gerade das ist aber offenbar in der Praxis ein Problem:

"Wir haben es zum Beispiel in der Schweiz gesehen, dass im ersten Halbjahr 2020 häufig die gleichen Forschenden eingeladen wurden, häufig aus ähnlichen Disziplinen. Und ich glaube nicht, dass man jedes Mal geschaut hat: Wo ist jetzt der Epidemiologe X oder die Virologin Y und wirklich die Fachkundige für diese Diskussion?", so Grüninger. "Sondern da hat man gewusst: Ja, die liefert gute Schlagzeilen, knackige, kurz gefasste, prägnante Sätze, das können wir brauchen."

(uko)