Regisseur Fatih Akin

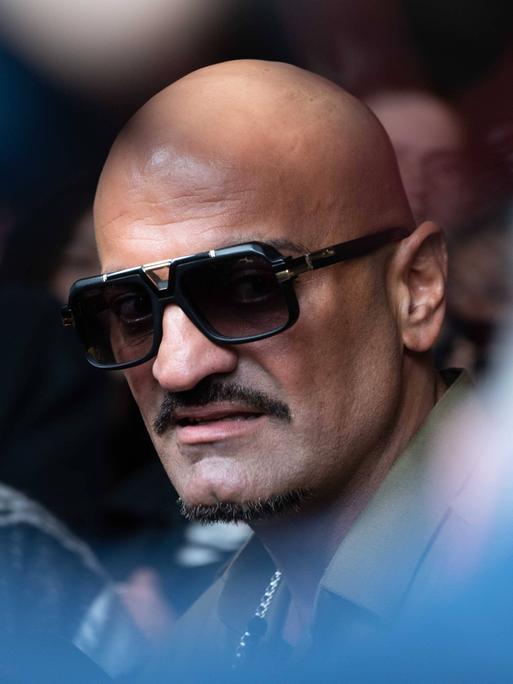

Schauspieler Emilio Sakraya, Regisseur Fatih Akin und der Musiker Xatar bei der Premiere von "Rheingold" in Köln © imago / Panama Pictures / Christoph Hardt

"Wir kommen beide aus dem Ghetto"

19:51 Minuten

In „Rheingold“ erzählt Fatih Akin vom Leben des Gangsterrappers Xatar: eine Aufsteigergeschichte mit vielen Wendungen, in der Akin Parallelen zu seinem eigenen Leben erkennt. Beide hätten aus der Reflexion der eigenen Biografie ein Geschäft gemacht.

Patrick Wellinski: Egal, ob in „Gegen die Wand“, „Soul Kitchen" oder „Aus dem Nichts " – Regisseur Fatih Akin erzählt in seinen Spielfilmen häufig von den Problemen und Krisen von Migranten in Deutschland. Sein neuster Film "Rheingold" schließt da an. Grundlage des Films ist die Autobiografie des Rappers Xatar, der als Sohn iranischer Kurden Mitte der 1980er-Jahre nach Bonn kommt. Dort gerät er an kriminelle Milieus, muss sich durchsetzen, beginnt zu dealen und gerät immer wieder in die Fänge der Polizei.

Nachdem ein Überfall auf einen Goldtransporter ihn ins Gefängnis bringt, beginnt seine zweite Karriere, die des Rappers Xatar. Fatih Akin erzählt diese Aufstiegsgeschichte als Gangster-Epos mit vielen Genre-Elementen. Herr Akin, was für ein Verhältnis haben Sie persönlich zum deutschen Gangsta-Rap?

Fatih Akin: Ich habe den deutschen Rap, also den Gangsta-Rap eigentlich mit dem Film entdeckt, das ist an mir vorbeigegangen. Als ich die Biografie gelesen habe, war es nicht der deutsche Gangsta-Rap, der mich da angezogen hat, das war auch nicht meine Vision von dem Film, jetzt Bushido Part II zu machen oder so, sondern es war das spektakuläre Leben von Giwar Hajabi. Was der erlebt hat, seine ersten Erinnerungen, Flucht und Vertreibung, dann daraus Oral History zu machen aus dem Gefängnis heraus, das waren die Dinge, die mich so interessiert haben.

Gangsta-Rap als Oral History

Zur Recherche habe ich natürlich mich mit Deutschrap, Gangsta-Rap zugeballert. Ich trenne halt zwischen Gangsta-Rap und so etwas wie die Beginner oder Fettes Brot, das ist etwas anderes. Das ist eher Pop. Ich weiß, es gehört zu Hip-Hop, aber es ist die poppigere Form. Aber Gangsta-Rap ist ja Oral History eigentlich, wo es wahnsinnig viel um Authentizität geht.

Heute kann ich sagen, es gibt so zwei, drei Künstler, die habe ich durch die Arbeit und Recherche an dem Film so richtig liebgewonnen. Von Eno würde ich mir jede Platte kaufen, Haftbefehl, vor allem die beiden. Da gibt es noch mehr. Ich würde mir auch eine Platte von Capital Bra kaufen, einfach, weil es authentisch ist. Es hat da auf jeden Fall so einen Versöhnungs- und Entdeckungscharakter für mich.

Wellinski: Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen: Oral History. Das ist ja wirklich so, dass viele dieser Rapper, natürlich auch Xatar, ihre Geschichte rappen, also das, was sie kennen, was sie erlebt haben. Ist das so eine Verbindung zu Ihnen als Geschichtenerzähler, der ja auch von sich selbst erzählt, Sie sind ja Autorenfilmer. War das neben der Lebensreise Ihrer Hauptfigur auch etwas, das Sie als Geschichtenerzähler, als Filmemacher quasi dazu ermuntert hat, diesen Film zu machen?

Akin: Ja, ich habe so eine große Identifikation sehr früh begriffen, die rappen, die erzählen von sich. Ich erzähle vielleicht weniger von mir als aus Beobachtungen. Ich reflektiere, indem ich beobachte. Aber sowohl Deutschrap, meine Biografie oder Xatars Biografie – wir kommen beide halt aus sozialen Brennpunkten. Wenn wir ein Klischee benutzen: Wir kommen beide aus dem Ghetto. Das waren auch ähnliche Architekturen, wo er aufgewachsen ist und wo ich aufgewachsen bin. Zu anderen Zeiten, zu anderen Jahrzehnten, in anderen Städten, aber bestimmte Sachen waren einfach ähnlich, und wir haben beide aus der Reflexion heraus ein Geschäft gemacht, beide unterhalten wir. Das war natürlich auch so die Verbindung, die Brücke, die ich zu ihm schlagen konnte.

Eine neue Heimat finden

Wellinski: Der Film beginnt ja eigentlich zunächst mit der Geschichte seiner Eltern. Das sind iranische Kurden, die dann nach der Revolution von Chomeini fliehen müssen über den Irak. Das inszenieren Sie auch sehr intensiv und aufwendig, wie ich fand. Was war Ihnen da wichtig? Seine Eltern sind ja auch Individuen, der eine Komponist, die andere im Orchester, das sind ja auch Künstler auf der Flucht.

Akin: Da sind so mehrere Sachen, die sich angeboten haben. Als Allererstes ist der Film eine Charakterstudie. Es ist so ein Character-Driven-Drama. Da willst du ja die Figur verstehen: Warum ist die so? Warum spricht die nicht, wenn die Figur gefoltert wird? Hat die Figur einfach dickere Eier? Ist das Superman, den kannst du foltern, so viel du willst, der redet nicht, der macht sich gerade?

Oder ist es so, dass er eine Mutter hat, die mal gefoltert worden ist vom Chomeini-Regime, sodass sie sagt, wo die kurdischen Peschmerga sind, und sie nicht geredet hat. Hat er das vielleicht von ihr geerbt oder übernommen? Hat er vielleicht das Talent und das Künstlerische vom Vater übernommen? Das fand ich eigentlich viel spannender und viel interessanter und viel glaubwürdiger: Woher kommt diese Kraft? Sie kommt von der Mutter. Woher kommt das Talent? Es kommt vom Vater.

Deswegen habe ich, um die Figur des Xatars besser zu begreifen, so weit ausgeholt. Hätte man es ökonomischer machen können? Das weiß ich jetzt nicht. Es provoziert ja auch Bilder. Ich finde es halt immer aktuell, jemand muss A verlassen und in B eine neue Heimat finden oder eine neue Existenz aufbauen, das ist ja eigentlich ein bisschen ein Thema in all meiner Arbeit. Es gibt Ausnahmen bei „Tschick“ und der „Goldene Handschuh“. Aber selbst da gibt es Berührungen wie der griechische Nachbar oder die Figur des Tschick selbst. Das ist immer etwas, was mich fasziniert oder interessiert, wo es einen gewissen Magnetismus zu gibt.

Wellinski: Es ist ja auch die Anwesenheit der Eltern in dem Moment bei Xatar oder in seinem Leben, wo sie nicht mehr da sind, wo er geht. Der Vater geht von sich aus, weil er die Familie verlässt, aber Xatar verlässt auch irgendwann seine Familie, weil er dann in das Gangster-Milieu letztendlich wechselt. Trotzdem hat man das Gefühl, dass die Eltern da sind, in ihm, bei ihm.

Akin: Es gibt so ein Mantra oder so eine Beobachtung, man startet an so einem Punkt im Leben und will sich eigentlich nur von diesem Punkt entfernen, die Eltern oder die Religion, wo man herkommt, oder was auch immer. Man geht weg und man geht weg und man geht weg und merkt irgendwann, dass man an diesem Punkt wieder angekommen ist. Das fand ich eben faszinierend an dieser Geschichte. Es beginnt als Familienfilm, es verliert sich dann und findet aber als Familie wieder im Gefängnis ein Ende – und er hat später selbst eine Familie.

Eine Aufsteigergeschichte mit vielen Wendungen

Wellinski: Ich fand ein Motiv sehr interessant, und zwar das Motiv der Hände. Sie zeigen ja häufig Künstlerhände, der Vater, der dirigiert, die Mutter, die ein Instrument spielt, Xatar, der am Klavier sitzt. Das sind ja Hände, die Kunst machen. Diese Hände müssen dann irgendwann zur Waffe greifen, die Eltern zum Beispiel, Xatar prügelt sich dann. Ich fand das sehr interessant, dass die Hände, die zur Kunst da sind, zu etwas Schönem, sich dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes eher schmutzig machen müssen.

Akin: Hände sind schon faszinierende Dinger, auch, wie die Hände überhaupt gebaut sind. Wenn man die so aufmacht, aus wie vielen Knochen die bestehen und aus wie vielen Sehnen und kleinen Muskeln. So richtig geschnallt habe ich das aber erst, als wir diese Prügelszenen gedreht haben. Wir haben die sehr früh gedreht. Das war mit das Allererste, was wir gemacht haben bei den Dreharbeiten, diese ganzen Hauereien. In der ersten Woche gab es auch nur Knochenbrüche und Platzwunden und so. Erster Drehtag: Der Junge, also Elias, der den jungen Xatar spielt, boxt mit seinen nackten Händen gegen diesen Sandsack und seine Hände platzen auf. Ein paar Tage später ist er am Klavier mit diesen aufgeplatzten Händen. Da habe ich das gesehen: Das ist ein Motiv, diese Doppeldeutigkeit, dieses Tag und Nacht, dieses Yin und Yang, was es halt auch ist.

Wellinski: Kann man denn sagen, dass das Leben von Xatar in Deutschland eine Aufsteigergeschichte ist?

Akin: Es ist eine Aufsteigergeschichte. Das kann man durchaus als Genre so kategorisieren. Aber es ist eben eine Aufsteigergeschichte mit vielen Wendungen und Sackgassen und Labyrinthen und Kurven – und man muss wieder zurück und steinig, also eine Aufsteigergeschichte mit vielen, vielen Hindernissen. Sein Leben zeigt, es wird dir einfach nichts geschenkt. Es werden dir einfach so Steine in den Weg gelegt, und oft sind die Steine, die man so trifft, auch die Steine, die man sich selbst hinlegt.

Wellinski: Ich habe auch das Gefühl, dass man das vielleicht gar nicht sehen möchte, weil der klassische Aufsteigerweg in einer Gesellschaft wie Deutschland ja über die Bildung geht: Du bildest dich, kriegst einen Job und steigst auf. Aber es gibt ja auch die düstere Variante, dass man aufsteigt über das Gangster-Milieu letztendlich, über das Verbrechen. Das ist, glaube ich, etwas, was gar nicht so unwahrscheinlich ist und auch häufiger vorkommt, als man eigentlich wissen will.

Der Irrweg in die Kriminalität

Akin: Er ist ja einen Irrweg gegangen. Der Irrweg war ja der Weg der Kriminalität. Er wird kriminell, um ein Rap-Label zu gründen, und landet im Gefängnis. Er hat nichts mehr. Erst an dem Punkt, als er nichts mehr hat, als er merkt, der Weg, den ich gegangen bin, ist der falsche Weg, dann fängt er an, mit nichts eine Platte zu machen im Gefängnis.

Wellinski: Aber das ist ja auch ein Kinomythos, eine Kinogeschichte, wenn ich an „Es war einmal in Amerika“ denke von Sergio Leone, wo die Kinder der italienischen Migranten dann aufsteigen über die Mafia. Das ist ein Weg, ein Kinoheld letztendlich, den es schon häufig gab.

Akin: Ja, aber er steigt ja am Ende nicht durch Kriminalität, sondern durch Reflexion auf. Das ist der Unterschied bei ihm. Es ist keine klassische Gangster-Geschichte. In der Mitte des Films ist er in Kontakt mit der echten Mafia und sieht, was für eine Konsequenz das hat. Er erkennt auch: Okay, das ist es nicht, das bin ich nicht, was ich jetzt hier gerade erlebt habe, das ist nicht mein Ding, ich muss mein Ding finden. Ab dem Moment schlägt der Film ja einen anderen Weg ein. Es ist ja nicht die kriminelle Aufsteigernummer. Das Kriminelle bringt ihn ja ins Gefängnis. Was ihn aus dem Gefängnis rausholt, ist ja die Freiheit des Ausdrucks. Das ist am Ende das, was ihm sein Haus gebaut hat, rappen über das geklaute Gold, nicht das geklaute Gold.

Wellinski: Genau, der Gangster-Rapper muss erst Gangster sein, um dann zu rappen. Anders geht es ja nicht.

Akin: In dem Fall ist es so, er muss etwas erleben, ja. Irgendwann hat er genug erlebt, dann kann er davon erzählen. Aber daran glaube ich nicht, dass das Kalkül ist. Ich glaube nicht, dass jetzt so Kids losgehen und sagen, wir müssen erst mal Gangster werden, um danach eine Platte zu machen. Das glaube ich nicht, das ist zu sehr ums Eck gedacht.

Eine Verbeugung vor Hitchcock

Wellinski: Für Sie als Regisseur, hatte ich das Gefühl, dass die Momente im Gangster-Milieu sehr viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, natürlich hat Ihnen alles Spaß gemacht, aber da hatte ich das Gefühl, dass Fatih Akin richtig spielen kann, dass das so ein Genre ist, wo Sie als Genre-Regisseur sich auch zeigen können. Es gibt eine Szene, einen Moment, den ich phänomenal fand, der in Amsterdam spielt, wo Sie Hitchcock zitieren, „Die Vögel“, in einer Art und Weise, wie ich das lange nicht mehr oder eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Wie kommt das eigentlich, wann kommt das bei Ihnen so eine Idee? Eine tiefere Verbeugung vor dem Meister habe ich lange nicht mehr gesehen.

Akin: Das kam tatsächlich beim Schreiben. Ich habe das geschrieben und ich wollte eine Szene schreiben, die eben nicht die nächste Hau-drauf-Szene ist und die nächste Geballer-Szene. Ich dachte, wie kann man das denn intelligenter und raffinierter machen und die Gewalt darstellen, ohne die Gewalt auszuführen. Dann kam mir diese Idee: Das muss so sein wie Tippi Hedren in „Die Vögel“, die saß doch da. Dann habe ich das so geschrieben, und die singen doch da ein Lied auch, ja, komm, die Kinder singen ein Lied. Ich habe es erst mal so runtergeschrieben.

Dann hat einer der Producer, Lars Hubrich, der hat das auch gleich erkannt beim Lesen schon: Das ist Hitchcock. Ich so: Ja, genau. Dann habe ich, bevor ich es gedreht habe, die Szene studiert, Einstellung für Einstellung, ein bisschen kürzer und geraffter, aber Einstellung für Einstellung wie die Szene, wo Tippi Hedren vor der Schule wartet. Du bist der Erste, der das erkannt hat außer Lars, der in meinem eigenen Team ist.

Ein neuer deutscher Mythos

Wellinski: Ich will noch mal zurück auf den Titel, „Rheingold“, weil Sie ziehen ja durch diese reale Geschichte einer Biografie einen Mythos, einen sehr deutschen Mythos, einen Musikmythos, den von Richard Wagner und Rheingold. Da gibt es eine schöne Szene in der Bonner Oper. Welche Bedeutung hat das für Sie für den Film? Weil: Ich finde, der Film lädt sich dann auf, man verlässt dadurch so ein bisschen diesen Realismus. Ich finde, es zieht so subkutan durch die Bilder, ein Mythos fast schon.

Akin: Das Thema des Films ist ja, wie aus Flüchtlingen oder aus Einwanderern deutsche Mythologie entsteht. Xatar ist heute für die Kids ein Mythos. Ich war mit ihm auf Tour für sein Eis oder seine Köfte oder was auch immer. Es gibt kein Ghetto in Deutschland, wo er nicht hinfährt, wo dann Achtjährige auf die Straße rennen, um ein Selfie mit ihm zu haben oder ihn zu fragen, wo das Gold ist. Für die ist er ein Mythos, ein neuer, deutscher Mythos. Deswegen heißt das Ding auch so, das war für mich natürlich die Möglichkeiten zu sagen: Wir sind jetzt nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wir sind auch ein Teil von der deutschen Mythologie geworden. Das war, was sich so anbot eben.

Wellinski: Darf ich eine moralische Frage stellen?

Akin: Ja, schieß los!

Wellinski: Und zwar gerade bei Filmen, die ganz stark auch das Leben eines Gangsters zeigen, Sie zeigen ja auch die Prügelszenen, die Gewalt, das ist ja auch bei „4 Blocks“ immer eine Debatte, die dann aufkommt, die sagt, sind das eigentlich Helden? Verherrlicht man da nicht auch eine gewisse Art von Lebensstil? Da ist die Frage nach der Wirkung: Ob da nicht die Kids, von denen wir ja gerade sprachen, das sehen und nicht doch sagen, das ist geil, so ein Leben ist geil, das möchte ich auch haben. Weil die Filme und auch „Rheingold“ sind ja so effizient und effektiv. Ich weiß nicht, inwiefern sich diese Bilder nicht auch dann auf gewisse Art und Weise verselbstständigen und Ikonisches schaffen, ikonische Bilder und ikonische Taten.

Akin: Ich glaube, dazu gehört mehr als nur ein Film, so einen Weg zu gehen. Dafür gibt es einfach zu viel von solchen Filmen und zu viel Publikum weltweit – und die sind ja nicht alle Gangster geworden. Da scheint eine Grenze zu sein, dass das Publikum schlau genug ist, das zu erkennen und das zu definieren als das, was es ist. Es ist Unterhaltung. Es ist eine Geschichte. Es ist fucking „Tom und Jerry“.

Es ist natürlich auch eine realistischere Geschichte als „Tom und Jerry“. Es basiert ja auf einem realen Hintergrund. Es ist eine reflektierende Geschichte. Ich glaube, der Film schafft auch Abstand. Ich glaube, den größten Abstand schafft der Film, wo ich anfange, über die Figur zu lachen. Der Humor ist so eingesetzt, dass einfach die Dämlichkeit da zu erkennen ist.

„Da geht es viel um Rassismus“

Ich kenne eigentlich niemanden, und ich kenne eine Menge Leute, wo die Charaktere Gangster sind, und das Publikum gesagt hat, jetzt wollen wir auch Gangster werden. Wenn du jetzt so einen Film hast wie „Scarface“, der verehrt wird von der Hip-Hop-Kultur, weil es auch ein geiler Film ist. Das Leben des Tony Montana ist ja keine reine Erfindung von Oliver Stone und Brian De Palma. Es gab ja diese Drogenkriege in Florida, es gab ja diesen Kokswahn in den 80ern in Florida. Da ist ja nicht nur „Scarface“ draus entstanden, da ist ja auch „Miami Vice“ draus entstanden. Wenn du so etwas wie „Narcos“ hast, solche Serien, oder „Escobar“ – das gibt es ja und das wird geguckt. Das wird ja auch vor allem von Leuten geguckt und geschätzt, die gar nicht aus der Welt kommen. Ich glaube, so jemand wie Xatar hat mehr weiße Kids als Zuhörer und so etwas wie „4 Blocks“ wird mindestens von genauso vielen Weißen geguckt. So oft, wie das geguckt wird, so viele „Kanaks“ gibt es ja gar nicht in Deutschland. Weil es halt eben auf einer unterhaltsamen Weise Welten zeigt, die dem Zuschauer fremd sind. Ich glaube, das ist das Reizvolle an solchen Filmen.

Diese Moralkeule, ich kann das einfach so beantworten, daran glaube ich nicht. Ich will es nicht bestreiten, dass es das nicht gibt, ich will nicht bestreiten, dass da Individuen rumrennen, die das gucken und sagen: Ich mache das jetzt auch. Aber dazu gehört mehr als nur der Film. Da ist dann irgendwas zu Hause auch nicht richtig gegangen. Ich glaube, das sind dann halt extreme, das sind eher seltene Dinger. Da die Moralkeule herauszuholen, ich glaube, das ist etwas anderes. Ich glaube, dass das gerade im Fall von Xatar, da muss man aufpassen, jetzt sage ich mal was, ich glaube, da geht es auch viel um Rassismus.

Wenn ich denselben Scheiß gemacht hätte über Dagobert, dann hätte ich diese Frage nicht gestellt bekommen, glaube ich. Dann wäre das irgendein Film im Fernsehen, Uwe Ochsenknecht ist Dagobert, weißt du, und alles ist cool und die Quote stimmt. Ach, wir hatten doch einen schönen Fernsehabend. Wenn ich aber sage Xatar, dann sagen sie: 'Was, der Kanake, der ist unmoralisch für unsere Jugend, den dürfen wir nicht auf unsere Jugend lassen, den müssen wir wegsperren und so etwas.' Ich meine mal, dass da so Rassismus mit reinspielen kann. Das ist jedenfalls, warum ich frage, warum das bei ihm gerade so ist und bei anderen nicht.

Wellinski: Hat Xatar selber den Film schon gesehen? Ich glaube, er leiht ja letztendlich Ihnen sein Leben für einen Film, ich glaube, das ist auch wichtig, zu hören, was dieser Mensch dazu zu sagen hat. Und wenn ja, was hat er denn gesagt?

Akin: Xatar war sehr bewegt von dem Film. Er hat das Ganze als große Reflexion begriffen. Der hatte auch immer ein bisschen Schiss, dass das so Bushido Teil II wird oder so etwas. Aber er hat mir da total vertraut, und gerade die Künstlichkeit, also das mit Emilio zu machen, über das Rheingold zu dribbeln und so etwas, gerade diese Dinger und gerade, dass seine Eltern so einen großen Raum einnehmen in dem Film, das sind doch Sachen, die ihn sehr bewegt haben.

Er war aber auch ein Typ, der sich nie eingemischt hat. Er war mein Berater bei den Dreharbeiten, da war er so oft, wie es irgendwie ging, am Set. Dann konnte ich ihn fragen, was für eine Uhr trägt man. Ich habe keine Ahnung von Uhren. Ich gucke auf die Uhren und weiß, wie spät es ist. Dafür ist eine Uhr da. Aber für diese Leute ist eine Uhr etwas ganz anderes. Ich muss das verstehen, ich muss das erzählen können, deswegen brauche ich ihn. Oder Schuhe, Hauptsache, die sind bequem. Aber bei denen ist das etwas anderes. Bei denen sind Schuhe halbe Autos: welche Schuhe, wie müssen die sitzen und so. Dafür war der eigentlich immer da.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.