Was Kunst am Bau über unsere Gesellschaft erzählt

09:26 Minuten

Ab 1950 gab es in BRD und DDR staatliche Bekenntnisse zur Kunst am Bau. Auch heute gehen bei öffentlichen Gebäude bis zu zwei Prozent jeder Bausumme an Künstler und ihre baugebundene Kunst. Lässt sich an den Werken der Zustand einer Nation ablesen?

Vor knapp zwei Wochen wurde – so feierlich es eben ging – das Humboldt Forum in Berlin eröffnet. Bei der umstrittenen Schlossrekonstruktion wurde – wie bei sonst allen Bundesbauten auch – ein Teil des Budgets in Kunst am Bau investiert. Bereits sieben Wettbewerbe hat es gegeben. Tim Trantenroth war einer der ersten Künstler, der sich an einem der historischen Seitenportale im Schlüterhof künstlerisch mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzen durfte.

"Ich finde es ganz wichtig, dass man durch eine Stadt geht wie Berlin und die verschiedenen Orte der Geschichte und auch Epochen einfach noch sieht. Und da ist es sehr schade, dass der Palast eigentlich nicht hiermit ins Schloss integriert worden ist. Es wäre schön gewesen, wenn man vielleicht einfach Teile des Palastes mit integriert hätte in den Schlossbau. Da das nicht passiert ist, habe ich gedacht, kann ich sehr gut hier an die Wand malen."

Trantentroth hat in eines der schmalen Treppenhäuser ein Wandgemälde gezaubert, in dem die einstige Palastfassade malerisch wieder aufersteht. Eine abstrakte Andeutung dessen in Acryl, in über 100 Bronze-Schattierungen.

Trantentroth hat in eines der schmalen Treppenhäuser ein Wandgemälde gezaubert, in dem die einstige Palastfassade malerisch wieder aufersteht. Eine abstrakte Andeutung dessen in Acryl, in über 100 Bronze-Schattierungen.

Erwünschte und unerwünschte Kunst

Es ist eines dieser intelligenten historischen Kommentare, wie sie Kunst am Bau idealtypisch leisten soll. Eine dieser "kulturellen Leistungen der Bundesrepublik", wie sie Ute Chibidziura vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung nicht müde wird zu rühmen.

"Diese Mischung letztlich aus kulturpolitischem Auftrag, sozialpolitischen Engagements und Verknüpfung eines gewissen Sendungsbewusstsein oder auch Selbstverständnisses als Kulturnation, das finde ich unglaublich faszinierend, weil damit letztlich ja auch Politik, Geschichte, Gesellschaftsentwicklung, soziologischer Entwicklungen letztlich sich in einem Kunstobjekt manifestieren."

"Diese Mischung letztlich aus kulturpolitischem Auftrag, sozialpolitischen Engagements und Verknüpfung eines gewissen Sendungsbewusstsein oder auch Selbstverständnisses als Kulturnation, das finde ich unglaublich faszinierend, weil damit letztlich ja auch Politik, Geschichte, Gesellschaftsentwicklung, soziologischer Entwicklungen letztlich sich in einem Kunstobjekt manifestieren."

Doch gerade mit dem Abriss des DDR-Volkspalastes hat sich gezeigt, wie diskutabel dieses Selbstverständnis der deutschen Kulturnation nach der Wiedervereinigung ist: Von einem Akt innerdeutschem Kolonialismus war die Rede. Und offenbar sollte auch hier die Kunst am Bau im Nachhinein vertuschen, was einst politisch entschieden ward. Und so scheint es logisch, dass Trantenroths Fassadenmalerei in der aktuellen Wanderausstellung zu 70 Jahren Kunst am Bau in Deutschland unerwähnt bleibt. Auch die Wiederaufhängung eines berühmten Palastgemäldes im heutigen Humboldt Forum wird unterschlagen.

"Das ist eine kollektive Aufgabe. Und als solche kollektive Aufgabe sehe ich ja auch den Umgang mit den Ergebnissen, den Hinterlassenschaften – und gerade vor dem Hintergrund, dass im Zuge oder im Nachgang zur Wiedervereinigung viele Gebäude den Besitzer gewechselt haben, den Nutzer gewechselt haben, ihre Nutzung verloren haben, nicht unterhalten und gepflegt werden konnten oder durften oder wollten, wir einfach mit Verlusten zu kämpfen haben."

DDR-Wandbilder werden restauriert

Was eine solche Kollektivierung heißen könnte, das war Anfang dieses Einheitsjahres in Berlin zu erleben: Auf einer Fachtagung zur Kunst am Bau in der DDR hat Chibidziura in großer Runde gefragt, wie mit sozialistischen Wandbildern und Skulpturen heute umzugehen sei? Schließlich hat der Bund 1990 mit unzähligen Liegenschaften auch jede Menge programmatischer DDR-Kunst geerbt.

Das Wandmosaik "Die Beziehung des Menschen zu Natur und Technik" wurde restauriert und ist zurück auf dem Moskauer Platz in Erfurt.© picture alliance / dpa / Martin Schutt

Die Veranstaltung war nicht nur überbucht, sie war ein Beweis für die späte aber spürbare Anerkennung dieser populären Kunst aus der DDR – und für einen gelasseneren, unideologischeren Umgang damit. Ein Vertreter ist Philipp Kurz von der Wüstenrot Stiftung, eine wichtige Fördererinstanz, wenn es um die Restauration ostdeutscher Kunst am Bau geht.

"Diese Kunst ist einfach interessanter als die Kunst im öffentlichen Raum ‚Westdeutschland’. Das ist eine völlig andere Nummer, ob sich große Banken Kunst auf dem Vorplatz leisten oder ob der Staat Neubaugebiete an zentralen Orten mit Kunst ausstattet. Das sind zwei verschiedene Welten. Aber diese Kunst hat oft einfach keine Lobby. Die Leute vor Ort mögen sie zwar meistens, aber sie hat tatsächlich auch 30 Jahre später oft noch keine großen Fürsprecher."

Die Wüstenrot Stiftung aus Ludwigsburg wird oft da tätig, wo Verantwortungen unklar sind, wo Kommunen oder Ländern das Geld fehlt. Die Aula und das Foyer der Kunsthochschule Berlin Weißensee mitsamt einem realistischen Wandbild zur Bodenreform war die erste baugebundene Ost-Kunst im Denkmalprogramm der schwäbischen Stiftung.

"Diese Kunst ist einfach interessanter als die Kunst im öffentlichen Raum ‚Westdeutschland’. Das ist eine völlig andere Nummer, ob sich große Banken Kunst auf dem Vorplatz leisten oder ob der Staat Neubaugebiete an zentralen Orten mit Kunst ausstattet. Das sind zwei verschiedene Welten. Aber diese Kunst hat oft einfach keine Lobby. Die Leute vor Ort mögen sie zwar meistens, aber sie hat tatsächlich auch 30 Jahre später oft noch keine großen Fürsprecher."

Die Wüstenrot Stiftung aus Ludwigsburg wird oft da tätig, wo Verantwortungen unklar sind, wo Kommunen oder Ländern das Geld fehlt. Die Aula und das Foyer der Kunsthochschule Berlin Weißensee mitsamt einem realistischen Wandbild zur Bodenreform war die erste baugebundene Ost-Kunst im Denkmalprogramm der schwäbischen Stiftung.

Dank ihrem Engagement konnte 2017 in Erfurt ein Mosaik-Außenwandbild aus einem bereits abgerissenen Kulturzentrum wieder auferstehen. Aktuell reinigt der Restaurator Martin Fliedner in ihrem Auftrag ein abstraktes Flächenkunstwerk am Rathaus von Plauen.

"Ich finde es gut, dass es überhaupt jemand macht, auch so einen Schwerpunkt auf DDR-Kunst, weil: Ich hab hier in Ostdeutschland eine Menge Beispiele erlebt, ich nenne es immer Siegermentalität, wo es hieß, jetzt ist es vorbei und jetzt muss das aber auch bitte weg. Und das Landesamt für Denkmalpflege ist mittlerweile ziemlich dabei, diese Zeit auch zu halten. Von daher finde ich es toll, dass es überhaupt jemand unterstützt."

"Ich finde es gut, dass es überhaupt jemand macht, auch so einen Schwerpunkt auf DDR-Kunst, weil: Ich hab hier in Ostdeutschland eine Menge Beispiele erlebt, ich nenne es immer Siegermentalität, wo es hieß, jetzt ist es vorbei und jetzt muss das aber auch bitte weg. Und das Landesamt für Denkmalpflege ist mittlerweile ziemlich dabei, diese Zeit auch zu halten. Von daher finde ich es toll, dass es überhaupt jemand unterstützt."

Was bleibt, was kann weg?

Mit seinem Sandstrahlgerät legt Fliedner in Sisyphos-Arbeit ein mit Mörtel zugekipptes Wandgemälde frei: Das 1976 angebrachte Werk von Karl-Heinz Adler war einigen DDR-Lokal-Politikern schon zehn Jahre später nicht realistisch genug. Welche Kunst bleibt und welche kann weg – diese Frage stellt sich immer wieder, wenn Systeme oder Besitzer wechseln, auch in Westdeutschland. Mit der Privatisierung von Bahn und Post sowie der Bundeswehrreform steht bis heute baugebundene Kunst zur Disposition. Beim aktuellen Flughafen-Wechsel in Berlin hat sie aber ausnahmsweise triumphiert.

"Das ist Daidalos und Ikaros, Kunst aus Tegel, Kunst am Bau 1984, die ist in einem Lüftungsschacht des BER gelandet."

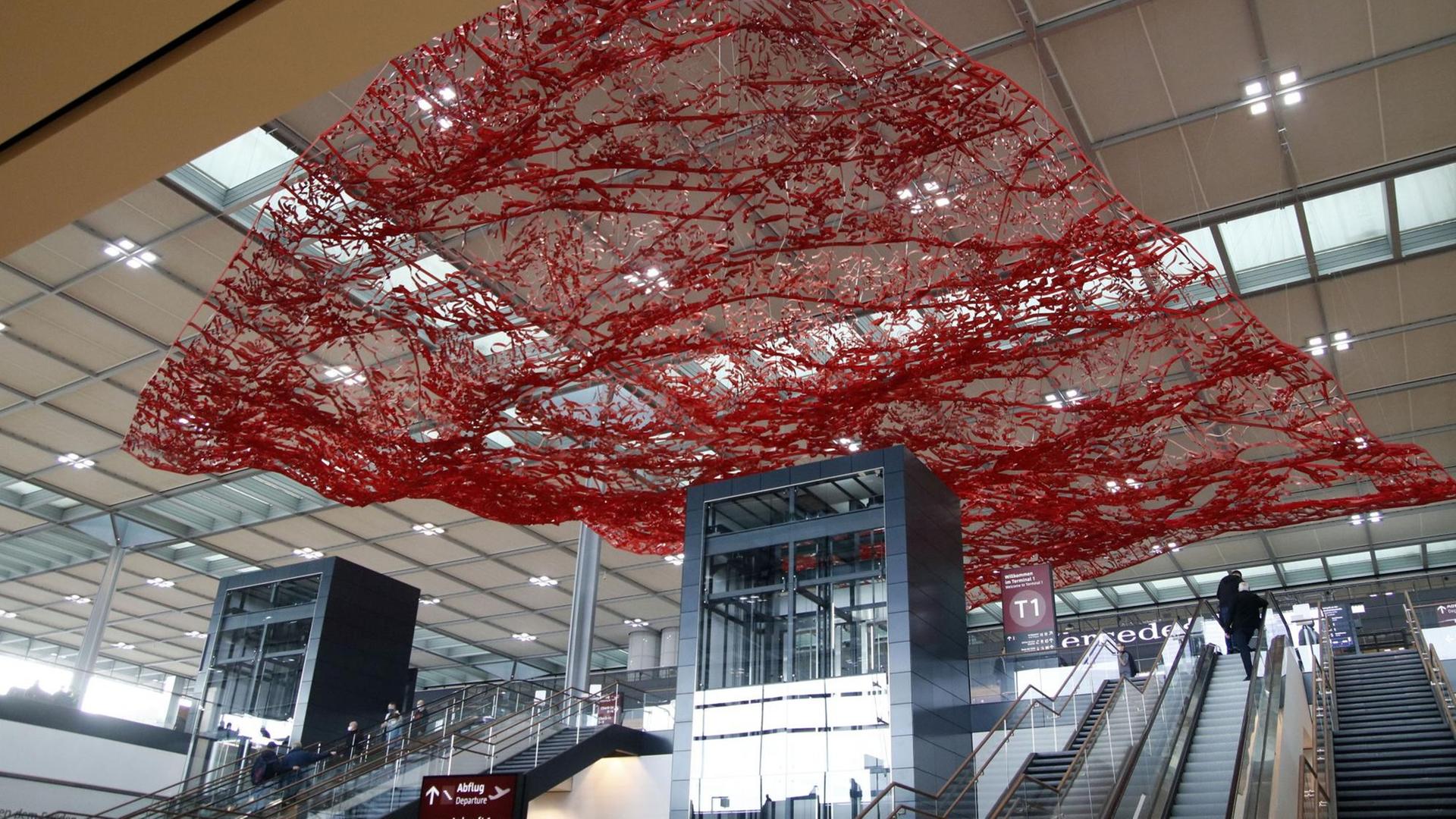

Auf die Kunst kann Pressesprecherin Sabine Deckwerth vom skandalumwitterten Flughafen Berlin ausnahmsweise stolz sein. Nicht nur, dass der BER Asyl für drei recycelte Skulpturen aus Tegel bietet. Nein, es wurden auch fünf neue Kunst-am-Bau-Werke termingerecht zu 2012 produziert, wie etwa der fliegende rote Alu-Teppich in der Eingangshalle, der nach heiklen Statik- und Brandschutzanpassungen in kürzester Zeit zum Treffpunkt und zur Bildmarke des BER wurde. Insgesamt zwei Millionen Euro hat man hier in Kunst investiert. Das war deutlich weniger als die herkömmlichen ein bis zwei Prozent, zu denen sich der Bund sonst verpflichtet, aber trotzdem war es nicht selbstverständlich, wie Edzard Brahms von dem Berliner Büro realace weiß, das den Wettbewerb dazu organisiert hat.

"Das ist Daidalos und Ikaros, Kunst aus Tegel, Kunst am Bau 1984, die ist in einem Lüftungsschacht des BER gelandet."

Auf die Kunst kann Pressesprecherin Sabine Deckwerth vom skandalumwitterten Flughafen Berlin ausnahmsweise stolz sein. Nicht nur, dass der BER Asyl für drei recycelte Skulpturen aus Tegel bietet. Nein, es wurden auch fünf neue Kunst-am-Bau-Werke termingerecht zu 2012 produziert, wie etwa der fliegende rote Alu-Teppich in der Eingangshalle, der nach heiklen Statik- und Brandschutzanpassungen in kürzester Zeit zum Treffpunkt und zur Bildmarke des BER wurde. Insgesamt zwei Millionen Euro hat man hier in Kunst investiert. Das war deutlich weniger als die herkömmlichen ein bis zwei Prozent, zu denen sich der Bund sonst verpflichtet, aber trotzdem war es nicht selbstverständlich, wie Edzard Brahms von dem Berliner Büro realace weiß, das den Wettbewerb dazu organisiert hat.

Skulptur "Der Fall Daidalos und Ikaros" im Eingangsbereich des neuen Hauptstadtflughafens.© picture alliance / Andreas Franke

"Weil einfach grundsätzlich, die Flughafengesellschaft nicht wirklich dazu verpflichtet gewesen wäre, weil sie eine halb-öffentliche Gesellschaft eben ist. Aber dass sie sich zum Schluss jetzt dann doch bereiterklärt hat, da irgendwie in Kunst zu investieren, honoriere ich auf jeden Fall irgendwie, dass sie da diesen Weg gegangen sind, der zwischenzeitlich auch sehr, sehr steinig gewesen."

Kunst am neuen Berliner Flughafen

Ein gemischtöffentliches Unternehmen, das sich auch auf Druck der Künstlerverbände für Kunst am Bau verpflichtet, ein freies Büro, das den Wettbewerb organisiert und ein Konzept, welches das angestaubte Image von Kunst am Bau mit einer publikumsnahen "Gesamtgeschichte" für den Funktionsbau Flughafen aufbessern will: Vielleicht sind das Wege, die an und für sich demokratische, weil für alle Menschen zugänglichen Kunst am Bau zu demokratisieren? Oder auch für aktuelle Fragen zu sensibilisieren?

Im Flughafen hat man gelernt, dass die Kunst am Bau auch am Klimawandel nicht vorbeikommt: Für Carsten Nicolais interaktives Leuchtskulpturenwerk Gadget, das auf die Bewegung der Flugzeuge vor Ort reagiert, hat Planungssteuerer Jörg Dreißigacker noch vor der Eröffnung die Lampen ausgetauscht.

"Die Kugeln waren ursprünglich mit Leuchtstofflampen ausgestattet. Damals gab es noch keine LEDs. Dann haben wir in diesem Jahr noch vor der Eröffnung umgebaut. Dabei haben wir jetzt eine Energieeinsparung von 53 Prozent erreicht."

"Die Kugeln waren ursprünglich mit Leuchtstofflampen ausgestattet. Damals gab es noch keine LEDs. Dann haben wir in diesem Jahr noch vor der Eröffnung umgebaut. Dabei haben wir jetzt eine Energieeinsparung von 53 Prozent erreicht."