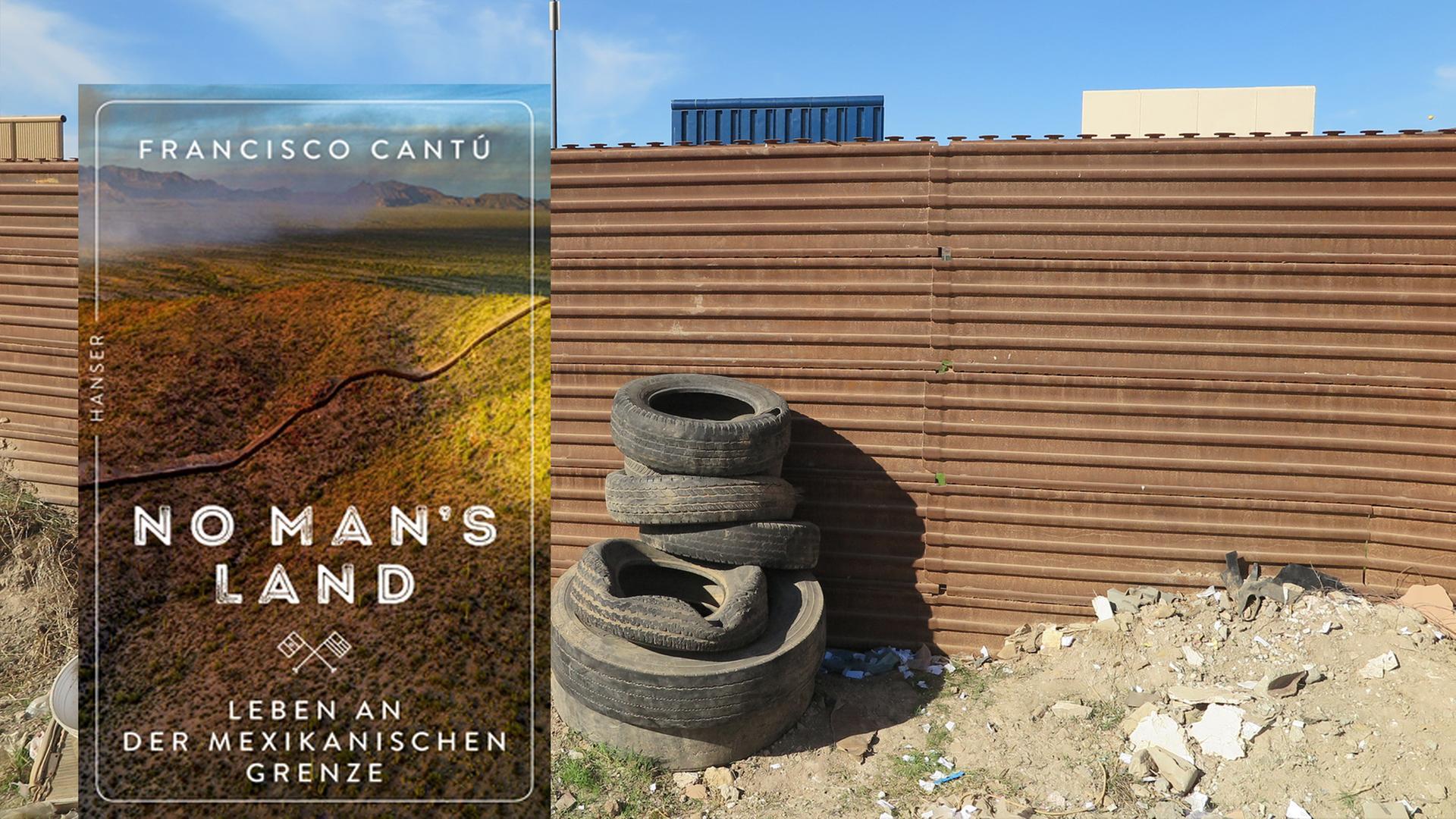

Francisco Cantú: No Man's Land. Leben an der mexikanischen Grenze

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork

240 Seiten, 22 Euro, Hanser Verlag

Leben und sterben an der mexikanischen Grenze

Was tut ein US-Grenzer, der in der Wüste zu Mexiko einen Rucksack findet? Er verschüttet das Wasser, zertritt das Essen und pinkelt auf die Kleidung. Warum der Grenzer dies tut, erzählt Francisco Cantú in seinem wichtigen Buch "No Man's Land".

Durch die Wüste von New Mexico, bei Temperaturen über 40 Grad, sind illegale Migranten unterwegs zu bewohnten Gebieten. Viele verlieren die Orientierung, werden von ihren Schleppern im Stich gelassen und verdursten. Oder sie werden von der Grenzpolizei gestellt. Noch 100 Kilometer vor der Grenze ist die US Border Patrol Tag und Nacht in der Wüste unterwegs – ausgestattet mit allem, was die moderne Polizeitechnik hergibt.

Francisco Cantú, 22 Jahre alt, ist dabei. Gerade hat er sein Studium Internationaler Beziehungen abgeschlossen. Er ist selbst Enkel mexikanischer Einwanderer und will nun wissen, wie es an der Grenze wirklich zugeht. Bei der Truppe lernt er, was zu tun ist, wenn man in der Wüste einen Rucksack findet: Man leert ihn aus, vergießt alles Wasser, zertritt die Lebensmittel und pisst auf die Kleider. Dann haben die Migranten nur noch die Wahl zwischen Tod und Verhaftung. Die meisten kommen aus ihrem Versteck. Dann legt man ihnen Handschellen an und bringt sie zur Grenzstation. Was weiter mit ihnen geschieht, geht einen nichts an. Leichen werden in die Gerichtsmedizin gebracht. Werden Drogen gefunden, sammelt man sie auf, sucht aber nicht nach den Schmugglern, denn das bedeutet nervigen Papierkram.

Toten und Gefangene werden zu Nummern

Cantú sieht die Toten, spricht mit den Gefangenen – Spanisch, wie die meisten seiner Kollegen –, er beteiligt sich an den rohen Soldatenscherzen und bedient sich ihres Jargons, der Menschen zu Nummern und Dingen macht. Und er sagt sich: Ich mache nur meinen Job.

Er lernt, was eine Grenze bedeutet. Als er anfängt, psychosomatische Störungen zu entwickeln, steigt er aus, geht zurück an die Uni und jobbt nebenbei. Dabei freundet er sich mit José an, einem Vater von zwei Kindern, geschätzt von seiner Chefin und seinen Nachbarn, einen freundlichen und zugewandten Menschen. Als Josés Mutter im Sterben liegt, reist er zu ihr, nach Mexico. Doch dann kann er nicht mehr zurück: Seine minderjährigen Kinder sind US-Bürger durch Geburt, er und seine Frau nicht.

Dieser Mann versucht es also, wie all die anderen, durch die Wüste, in das Land, in dem er 30 Jahre lang gelebt hat. Von ihm erfährt Cantú aus nächster Nähe, was mit so einem passiert: Haftstrafe, Abschiebung, nächster Versuch, noch höhere Haftstrafe, Abschiebung und so weiter. Cantú kämpft für seinen Freund, steht nun auf der anderen Seite. Und er schreibt ein Buch über beide Seiten.

Mal autobiografisch, mal akademisch

Dieses Buch ist, einerseits, ein sehr persönlicher Bericht; andererseits ist es der Versuch, Geschichte, Entwicklung und Ideologie des Grenzregimes zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten anhand essayistischer Einschübe aufzuzeigen.

Diese Elemente wollen oft nicht recht zusammengehen: Die autobiografischen Erzählungen Cantús sind oft sehr privat, die sachlichen Einlassungen dagegen distanziert-akademisch. Wenn er die Details der Grenzziehung auflistet oder auf zweieinhalb Seiten mal eben Jungianische Psychoanalyse abhandelt, wirkt das oft unbeholfen und disparat.

Dennoch: Dieses Buch ist wichtig. Wenn überall vom "Schutz der Grenzen" gesprochen wird, als seien Leute, die auf die andere Seite wollen, eine gesteuerte Invasionsarmee, muss man wissen, was genau eine geschlossene Grenze bedeutet – und für wen. Cantús Grenzschutz-Kollegen machen in ihrer Freizeit gerne mal eine Sauftour nach Mexiko.