Fred Zinnemanns Film "Die Gezeichneten"

Filmszene aus "Die Gezeichneten". Dass der Film das Schicksal jüdischer Kinder nach dem Holocaust erzählt, erfährt das Publikum erst ganz am Schluss. © picture alliance / United Archives / kpa Publicity

Als jüdische Waisenkinder ihr Schicksal nachspielten

10:06 Minuten

Vor 75 Jahren drehte Fred Zinnemann in Bayern das Nachkriegsdrama "Die Gezeichneten". Für die Kinderrollen wählte er jüdische Kinder aus Waisenhäusern aus. Diese griffen für ihre ergreifenden Szenen aus Erfahrungen aus erster Hand zurück.

Nürnberg im Sommer 1947: Die Stadt der Reichsparteitage, in der das Naziregime seine Massenveranstaltungen zelebrierte und seine Rassegesetze verkündete, liegt in Trümmern.

Filmszene aus "Die Gezeichneten": Nürnberg in Trümmern.© picture alliance / United Archives / kpa Publicity

Minutenlang folgt die Kamera einem Konvoi von Rotkreuzfahrzeugen durch die Ruinenlandschaft – vorbei an den Kirchtürmen von St. Sebald, der Frauenkirche, das Pegnitz-Ufer entlang, das von Trümmern und Gebäudeskeletten gesäumt ist, über den Hauptmarkt, der zwei Jahre vorher noch Adolf-Hitler-Platz geheißen hat und nun von Schutt überhäuft ist.

Die jüdischen Waisenkinder schreien "Gas"

Dann Nahaufnahme: Der Auspuff eines der Fahrzeuge ist defekt, Schnitt ins Wageninnere: darin Dutzende Jungen und Mädchen auf Bänken aufgereiht. Sie riechen das Abgas, Entsetzen in den Augen. Einer schreit „Gas“, Panik bricht aus. Sie zerschlagen ein Wagenfenster und fliehen.

Eine der bedrückendsten Szenen von „The Search“ – vor allem, wenn man weiß, dass den schreienden Kindern sehr bewusst ist, was sie da spielen.

Sie wissen, dass die Nazis in sogenannten Gaswagen unzählige Menschen ermordet haben, denn die jungen Darsteller von „The Search“ sind ausnahmslos jüdische Waisenkinder, die selbst Krieg, Getto und Vernichtungslager überlebt haben. So wie Joel Feldmann.

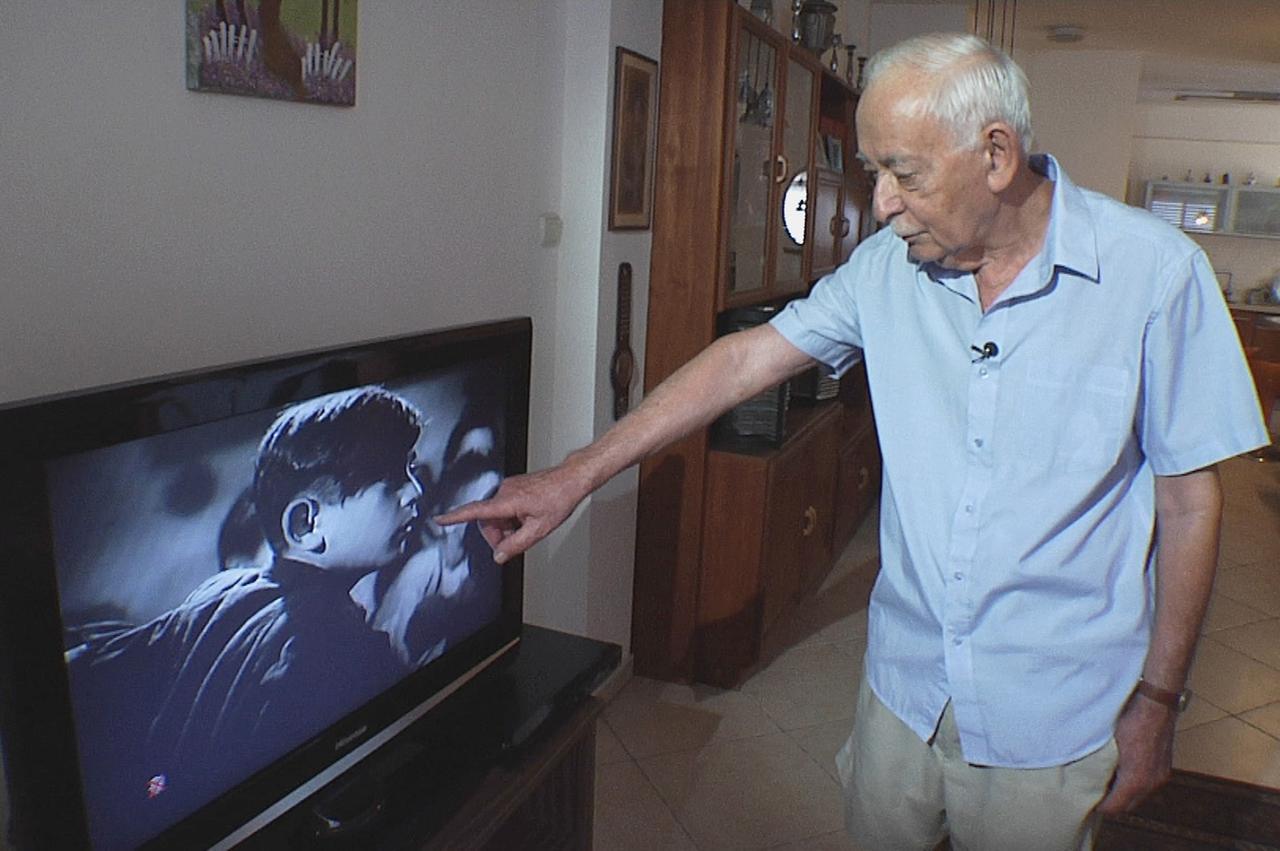

„That’s me“, sagt Joel Feldmann: Diese Szene wurde im Krankenwagen gedreht. Die Kinder reagierten panisch und schrien: „Riecht ihr das Gas?“© Deutschlandradio / Jim Tobias

Jahrzehnte später erkennt er sich auf den alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen wieder: "Hier bin ich wieder, haben Sie es gesehen?" Er ruft auf Ungarisch: "Riecht ihr das Gas? Gas! Sie wollen flüchten... das Fenster einschlagen…"

Fred Zinnemann im Waisenheim

Damals, 1947, ist Joel Feldmann 13 Jahre alt. Er stammt aus Ungarn, seine Familie ist von den Nazis nahezu ausgelöscht worden.

Nach einer langen Odyssee wird er ab 1946 in einem jüdischen Kinderheim in Mittelfranken einquartiert: "Fred Zinnemann, der Regisseur, Hermann Haller, sein Cutter und noch drei oder vier Personen schauten sich die Kinder an, machten Fotos und wählten einige von uns aus", erinnert sich Feldmann. "Heute nennt man das wohl Casting. Und dann ich habe angefangen zu sprechen... mit Fred Zinnemann, because at this time, zu dieser Zeit hab' ich gut deutsch gesprochen, Wiener Deutsch."

Wie Kinderdarsteller Joel stammt auch Regisseur Fred Zinnemann aus Österreich-Ungarn, aus einer jüdischen Arztfamilie. Er wächst im 3. Wiener Bezirk auf – und drückt dort gemeinsam mit Billy Wilder die Schulbank. Später treffen sich die beiden angehenden Starregisseure im US-amerikanischen Exil wieder.

Ein Großteil ihrer Familie ist dagegen in Europa geblieben – und bezahlt das mit dem Leben. Sowohl die Eltern von Billy Wilder als auch die von Fred Zinnemann werden von den Nazis ermordet. Genauso wie die Eltern der Kinderdarsteller in „The Search“.

Verarbeitung von Zinnemanns Kindheit

Für die Filmhistorikerin Imme Klages von der Universität Mainz, die über Zinnemann promoviert hat, ist klar: Der Regisseur verarbeitet in dem Film auch seine eigenen schmerzlichen Erfahrungen, den Verlust der eigenen Eltern.

"In dem Film geht es um einen kleinen Jungen nach dem Krieg, der aus dem Konzentrationslager in ein DP-Lager gelangt, seine Erinnerungen an den Rest der Kindheit aber verloren hat", sagt die Wissenschaftlerin. "Damals, 1947, war es eben schon so, dass die meisten Kinder anderer Nationalitäten in ihre Länder 'repatriiert' worden sind, wie man das nannte. Die Kinder, die übrig blieben, waren die jüdischen Kinder."

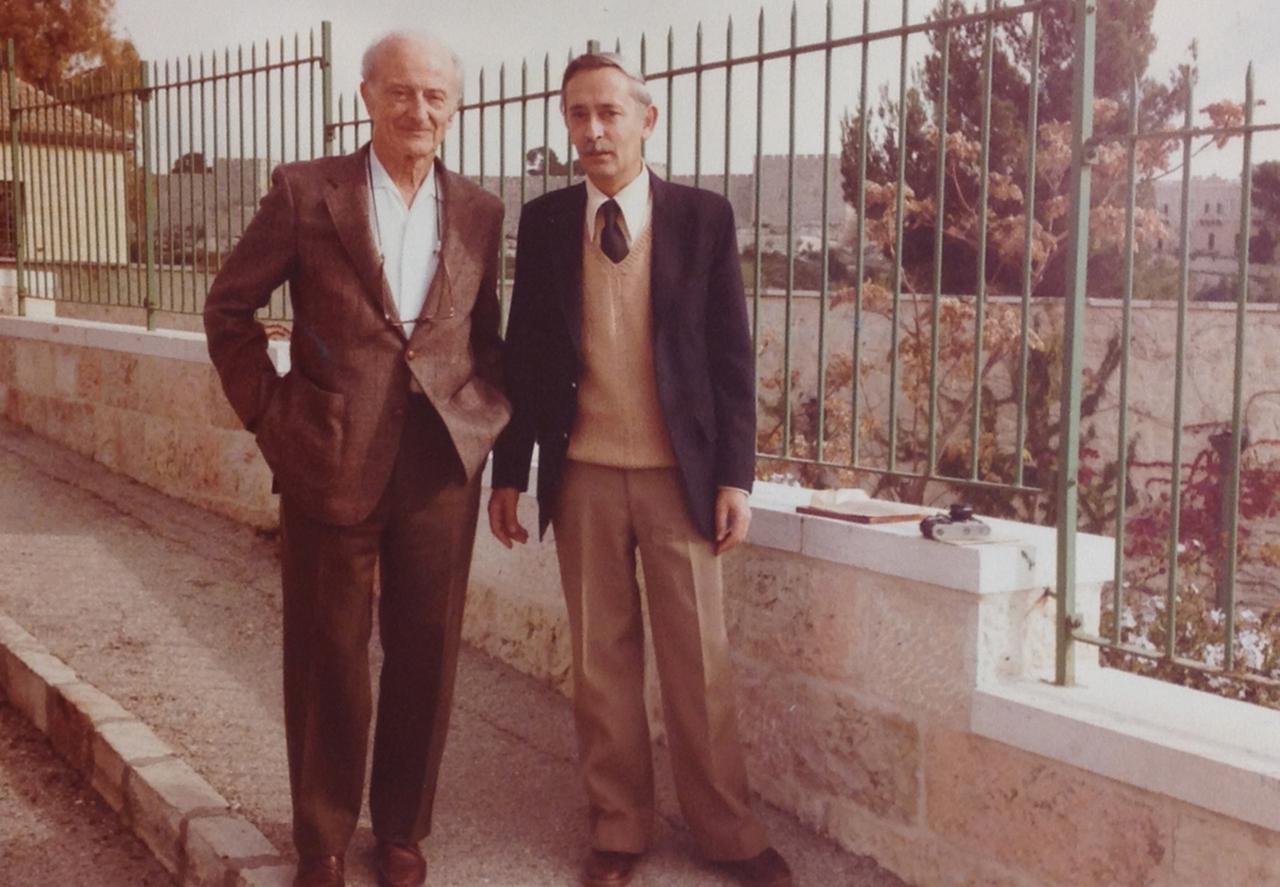

Wiedersehen nach 37 Jahren: der Hollywood-Regisseur Fred Zinnemann (l.) und sein ehemaliger Kinderdarsteller Joel Feldmann trafen sich 1984 in Jerusalem.© Deutschlandradio / privat / Repro Jim Tobias

Der Rassenwahn der Nazis hat tausende solcher elternloser Jungen und Mädchen hinterlassen. Nach Kriegsende irren sie hungernd durch die zerstörten Städte und Dörfer Europas. Mitarbeiter der Vereinten Nationen nehmen sich dieser an Leib und Seele verletzten Kinder an und bringen sie in speziellen Auffanglagern unter, sogenannte Displaced Persons Camps extra für Kinder.

Diese werden vor allem in Bayern errichtet, das damals zur US-amerikanischen Besatzungszone gehört: Etwa in Prien am Chiemsee, in Bayerisch Gmain, Rosenheim oder im Ansbacher Vorort Strüth. In diesen Heimen sucht und findet Fred Zinnemann seine Darsteller.

Mit Montgomery Clift in Nürnberg

Auch Joel Feldmann, der als 13-jähriges Waisenkind nun unvermittelt nach Nürnberg gebracht wird, um dort mit Weltstars wie Montgomery Clift zu drehen: "Wir waren in einem Nürnberger Hotel untergebracht. Dort bekamen wir unsere Mahlzeiten. Dann brachten sie uns zu den Drehorten. Ich weiß nicht mehr wo und wie, aber ich kann mich noch an den Fluss erinnern, wo wir waren."

Auch Avri Ladany stammt ursprünglich aus Ungarn und hat die Shoah im Ghetto von Budapest überlebt. Er ist zwölf, als er für „The Search“ gecasted wird: "Es kam eine Delegation, einige unbekannte Männer und Frauen kamen nach Bayerisch Gmain. Wir hatten keine Ahnung, wer das war und warum sie kamen", erinnert er sich. "Wir waren Kinder. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen und sie deuteten auf einige von uns. Schließlich wurde uns klar, dass sie uns für eine Filmproduktion aussuchten und uns gleich mitnahmen", so Avri Ladany.

"Wir mussten nicht den ganzen Tag arbeiten. Wir saßen rum, schauten zu und warteten bis wir wieder an der Reihe waren, bis die Filmcrew alles entsprechend vorbereitet hatte", schildert Ladany die Dreharbeiten damals. "Dann kam unser Einsatz: 15, 20 Minuten vor der Kamera, es war nicht so anstrengend. Das einzige Unangenehme war, durch die Ruinen zu rennen."

Film endet mit Reise nach Palästina

Für die Kamera spielen die Kinder ihr eigenes Leben nach: Die Ankunft im Heim nach Jahren in KZs oder Gettos – ohne Eltern, traumatisiert, hungrig. "Sie sehen, wir bekommen etwas zu essen, nach einer langen, schwierigen Reise. Und wir essen, wir bekommen eine warme Suppe. Brot so viel wir wollen, nach einer langen Zeit der Entbehrung", schildert er. "Sehen Sie, dieser Junge hier hat Angst, dass ihm die Betreuer das Brot wegnehmen, daher versteckt er einige Scheiben", beschreibt er Szenen.

Auf einem Bild entdeckt er sich wieder, wie er einem Jungen auf die KZ-Nummer schaut. "Er schämt sich, will nicht, dass man es sieht!" Abgesehen von solchen Details wird in „The Search“ kaum thematisiert, dass es in dem Film um das Schicksal jüdischer Waisenkinder geht – erst in der letzten Szene, als die Kinder das Heim für immer verlassen, um nach Palästina auszuwandern, ist an einer Wand im Hintergrund der Davidstern zu sehen.

Nach den Außenaufnahmen in Nürnberg und München ging es ins Studio nach Zürich. In den Drehpausen wurden mit den Kindern Ausflüge unternommen. Das Foto zeigt Avri Ladany (3. v. l.) und seine Gruppe am Vierwaldstättersee bei Luzern.© Deutschlandradio / privat / Repro Jim Tobias

"Alle jüdischen Kinder machen sich auf den Weg nach Palästina, nach Israel, also der Anfang unserer Reise. Wir waren alle sehr glücklich, auch unser Filmjob war nun zu Ende."

Im Original singen die Kinder zum Abschied ein hebräisches Lied – interessant ist, dass dieses in der deutschen Version nicht zu hören ist, erzählt die Filmhistorikerin Imme Klages: "Die deutsche Version macht daraus ein Halleluja."

15 Jahre nach der Premiere in deutschen Kinos

In die deutschen Kinos kommt der Film übrigens erst 15 Jahre nach seiner Premiere – der deutsche Verleih wollte dem hiesigen Publikum eine Geschichte über das Leid der Kinder, die von Deutschen zu Waisen gemacht wurden, wohl nicht zumuten.

Umso erfolgreicher ist „The Search“ international: Seine europäische Premiere feiert er im altehrwürdigen Empire Theatre in London am 2. November 1949 in Anwesenheit von Queen Mary.

In den USA löst der Film eine Welle der Hilfsbereitschaft für die jüdischen Waisenkinder im fernen Europa aus und wird mit Preisen überhäuft: unter anderem wird er für fünf Academy Awards nominiert und mit zwei Oscars ausgezeichnet.

Zu diesem Zeitpunkt haben die Kinderdarsteller von „The Search“ Deutschland schon längst verlassen – ausgewandert nach Palästina, wo sie im 1948 gegründeten Staat Israel eine neue Heimat gefunden haben.