"Wir sind eine verwöhnte Generation"

12:22 Minuten

Der Publizist Friedemann Karig, 1982 geboren, erzählt in seinem Roman "Dschungel" von einer Männerfreundschaft. Dabei fragt er sich, warum seine Generation sich nur im Reisen selbst verwirklicht, statt für politische Anliegen auf die Straße zu gehen.

Frank Meyer: "Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie", dieses Buch über Polyamorie hat Friedemann Karig vor zwei Jahren veröffentlicht. Es hat viel Aufmerksamkeit erregt. Kein Wunder bei dem Thema: Ende der Monogamie. Friedemann Karig schreibt und sendet auch in vielen anderen Medien, vor allem für die "Süddeutsche Zeitung" und "Die Zeit". Er hat auch für "funk" gearbeitet, das junge Onlineangebot von ARD und ZDF.

Jetzt hat er seinen ersten Roman veröffentlicht. "Dschungel" heißt dieser. Gestern gab es die Buchbegrüßungsparty. Wie ist das für jemanden, der so viel publiziert wie Sie, wenn der erste Roman dazukommt?

Friedemann Karig: Das ist noch mal ein ganz anderer Sport. Ich wollte immer Romane schreiben, also literarisch schreiben. Wenn das Buch jetzt wirklich im Laden steht und man es anfassen kann. Die Geschichte, die irgendwann mal eine Idee war in meinem Kopf und zu der es keine Literatur gibt, nichts anderes, keine Quellen, das hat noch mal einen ganz anderen Zauber.

Eine ganz andere Magie als ein Sachbuch, das man ein bisschen abarbeitet und das auch eine Fleißarbeit ist. Ein Roman ist, ehrlich gesagt, ein bisschen dickeres Brett.

Erzähler ohne Name

Meyer: Dann lassen Sie uns mal einsteigen in dieses dickere Brett. Da geht es unter anderem um eine Freundschaft, um zwei höchst unterschiedliche Jungs und junge Männer. Sie erzählen davon auf verschiedenen Zeitebenen. Felix heißt der eine, der andere, der Erzähler der Geschichte, der bekommt keinen Namen. Können Sie uns die beiden mal vorstellen? Was sind das für zwei Typen?

Karig: Die sind sozusagen ein Odd Couple, wie man in Amerika im Film sagen würde. Also die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen, weil sie total gegensätzlich sind. Das ist zumindest das, was der Erzähler uns kolportiert von dieser Freundschaft. Denn er erinnert sich, wie die zwei sich kennengelernt haben, zusammen aufgewachsen sind.

Felix ist der stereotype Extrovertierte, Verrückte, Risikofreudige. Der Erzähler, wie er es einmal nennt, wird immer so ein bisschen wie ein Hündchen an der Leine hinterhergeschleift und versucht ihn einzufangen.

So ist dann auch die Geschichte in der Gegenwart. Felix geht verloren in Kambodscha, er ist da auf Reisen und verschwindet einfach. Der Erzähler muss ihm hinterherreisen und wieder einmal gucken, was mit dem Freund ist und ihn retten. Man weiß es nicht genau – und ärgert sich eigentlich, weil er da überhaupt gar keine Lust drauf hat, wieder der Passive zu sein.

Toxische Freundschaft

Meyer: Ich fand interessant an dieser Freundschaftsgeschichte, dass das kein Buddy-Roman ist, was für tolle Kumpels wir doch waren und was für tolle Sachen wir erlebt haben. Diese Beziehung schillert immer ganz stark. Man fragt sich, wenn man da einsteigt, ist das eigentlich eine Freundschaft oder ist das so eine wechselseitige Ausnutzungsgemeinschaft, wo jeder den anderen aber auf eine verquere Weise braucht. Also was für eine Beziehung haben die beiden eigentlich aus Ihrer Sicht?

Karig: Diese Freundschaft ist auf jeden Fall manipulativ, sie ist nicht ganz gesund. Das haben Sie richtig gelesen. Heute würde man sagen, vielleicht sogar toxisch. Da ist also etwas Giftiges drin, das geht den beiden nicht gut damit. Mein Verleger hat so schön gesagt, das sind zwei junge Männer, die fallen und sich im Fallen aneinander festhalten.

Es gibt einen Grund, warum die beiden so sind und warum sie auch nicht voneinander lassen können, obwohl es ihnen manchmal nicht guttut. Es gibt eine gemeinsame Vergangenheit, vielleicht sogar ein Geheimnis, was auch mit dem Verschwinden von Felix zu tun hat. Wir lernen sozusagen in den Rückblenden durch die Augen des Erzählers die beiden kennen und kriegen ein sehr krasses Bild von Felix erzählt. Wir aber auch im Laufe des Buches merken, dass das natürlich nicht unbedingt stimmen muss.

Auch wenn ich Ihnen jetzt von meinem besten Freund erzähle, ist das meine Erzählung über ihn. Er ist vielleicht gar nicht einverstanden damit. Wir merken also, dass der Erzähler, der sich am Anfang als der beste Freund der Welt geriert, der auch jetzt wieder dem Freund zur Hilfe kommt, vielleicht gar nicht so ein guter Freund ist.

Problematische Kindheit

Meyer: Sie haben es schon gesagt, Sie erzählen auch vom Beginn dieser Freundschaft. Das fängt, glaube ich, mit einem Faustschlag ins Gesicht an, als die beiden Jungs sieben Jahre alt sind.

Der Autor Max Scharnigg schreibt, Ihr Roman sei eine Hymne an das Jungsein und das Wildwerden. Das klingt natürlich toll. Ich dachte aber, eigentlich passt das überhaupt nicht, weil …

Karig: Das dürfen Sie ihm nicht sagen!

Meyer: … eine Hymne an das Jungsein ist das Buch überhaupt nicht. Dafür ist die Kindheit und auch die junge Männerzeit viel zu beladen und viel zu problematisch – viel zu toxisch, wie Sie gesagt haben, oder?

Karig: Ja, ich würde sagen, die beiden versuchen mit allem, was sie haben, trotzdem Kinder zu sein und zusammen mit allem, was dazugehört, in der Pubertät als Jugendliche ihren Weg zu finden: erste Erfahrungen mit Mädchen, Drogen und Verbrechen und sich da so ein bisschen freizuschwimmen.

Es ist tatsächlich eine Hymne, aber sie ist in Moll geschrieben, weil die zwei nicht die Chance auf diese Normalität haben, auf dieses Ausbrechen. Deswegen bricht Felix in der Gegenwart auch ultimativ aus. In einer Zeit also, in der man ständig erreichbar ist. Er brennt einfach alle Brücken hinter sich ab, auch im Digitalen. Er ist nicht mehr erreichbar und der Erzähler muss ihm noch mal ganz nahe kommen, muss auf seinen Spuren wandeln in Kambodscha, um selbst für sich herauszufinden, was schiefgelaufen ist bei den zweien.

Der Tourismus zerstört den Planeten

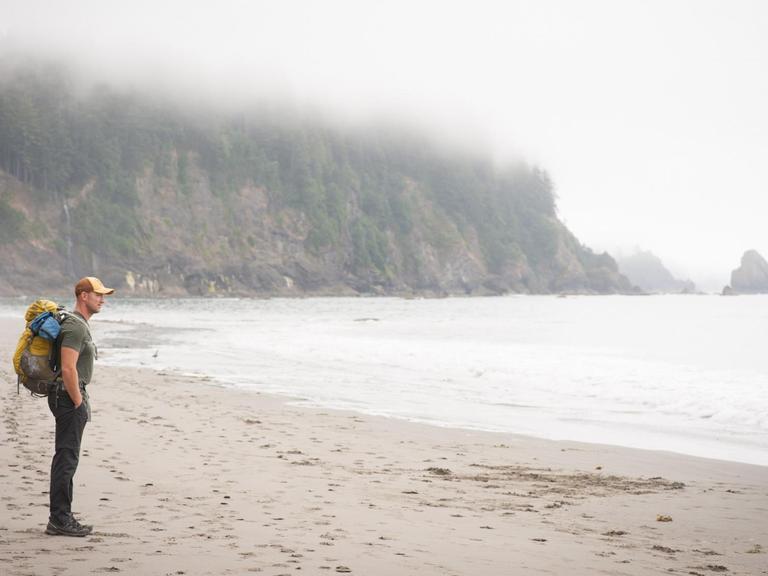

Meyer: In Kambodscha spielt der Roman zu einem großen Teil. Damit greifen Sie etwas auf, was heute auch zum Jungsein gehört: das Reisen um die Welt, die Existenz als Backpacker, wobei das in Ihrem Roman wiederum gar nicht gut wegkommt. Da gibt es eine Reihe von Reisenden und auch von Leuten, die dort in diesem Business arbeiten.

Die sagen, das ist heute der Krebs des Planeten. Dieses sinnlose um die Welt Reisen und jeden noch so unbekannten Ort irgendwie in den Reiseführer "Lonely Planet" reinzerren. Die ganze Industrie, die an dem Reisen dranhängt, gehört auch mit zu diesem Krebs. Wie stehen Sie denn zu den Fernreisen? Haben Sie dem abgeschworen?

Karig: Ich bin natürlich wie viele von uns ein wandelndes Dilemma. Die Ambivalenz kann ich für mich auch nicht auflösen. Wir wissen, dass durch unseren Drang, unsere Neugierde, unsere Liebe zu dem Planeten und natürlich auch die Lust, den Hedonismus, immer wieder was Neues zu entdecken, wir genau damit ihn eigentlich zerstören.

Wenn Sie zum Beispiel in Kambodscha in ein Hostel laufen, ist da keiner hingelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Die sind alle geflogen und tragen also ganz aktiv, ganz konkret zur Klimakatastrophe bei, die sie als liberale, progressive, aufgeklärte Schicht, als die sie sich verstehen, wir uns verstehen – ich zähle mich dazu –, die wir eigentlich zu verhindern versuchen, vielleicht sogar zu Hause demonstrieren, aber dann wieder diese Fernreise machen.

Es ist ein Beispiel, und da wollen wir gar nicht über die sozialen, ökonomischen Folgen für ein Dritte- oder Zweite-Welt-Land sprechen, wo man immer sagen muss, der Tourismus ist ein Monster, das vor sich selbst wegrennt. Der Tourist will immer dahin, wo noch kein Tourist war. Die Tragik ist, wenn er dann da ist, dann ist schon einer da. Er kann es nicht auflösen.

Das wollte ich auch so beschreiben, weil ich selbst sehr, sehr gerne reise. Weil ich in vielen dieser Länder unterwegs war, wo man immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge herumläuft, weil man weiß, das, was ich hier sehe und schätze, was mein Leben bereichert, verändert, das wird es so bald nicht mehr geben, und ich bin schuld dran.

Kombodscha als realistisches Reiseziel

Meyer: Und wieso Kambodscha? Das ist noch eines der Länder, das noch weniger bereist ist als etwa Thailand ganz in der Nähe.

Karig: Tatsächlich muss ich es technisch erklären. Ich brauchte für diese Geschichte ein Land, was realistischer scheint zu bereisen. Wo junge Menschen heutzutage hinfahren. Kambodscha kommt da gerade. Es wird jetzt touristisch viel mehr erschlossen und holt auf gegenüber Thailand oder Vietnam.

Andererseits brauchte ich aber ein Land, wo man sich vorstellen kann, dass jemand verlorengeht und man nicht einfach die Botschaft anruft oder die Polizei einschaltet, sondern wo man als Hinterbliebener oder als Angehöriger relativ hilflos ist und keine Idee hat, außer hinzufahren und sich durchzuschlagen.

Das fand ich in Kambodscha. Tatsächlich ist die traurige Geschichte mit dem Genozid und dem Bürgerkrieg durch Pol Pot und die Roten Khmer in den 70er-Jahren fast eine zu perfekte Folie für diese Geschichte über Verdrängung, weil auch dort diese unfassbaren Verbrechen, diese Brutalität, viele, viele verschwundene Menschen auch keinesfalls aufgeklärt ist und es ein Land ohne Gedächtnis ist.

Wir können uns das schwer vorstellen, die wir uns richtigerweise total viel mit unserer Geschichte beschäftigen. Da steht das nicht in den Lehrplänen der Schule. Das beginnt gerade erst, dass die Kinder lernen, wo die Großeltern abgeblieben sind. Das trifft schon sehr gut die Geschichte von zwei Freunden, die auch verdrängen.

Verdrängte Geschichte

Meyer: Die jungen Leute, die man jetzt kennenlernt in Ihrem Buch, die sind alle sehr mit sich selbst, mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigt. Wenn sie da unterwegs sind, mit dem Feiern, Freundschaften und Lieben und mit dem Reisen. Die Welt um sie herum scheint denen eher egal zu sein, dieser Generation der Millennials. Das sind sie wahrscheinlich, von denen Sie da erzählen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung von dieser Generation, die Sie da mit in Ihren Roman gepackt haben?

Protest für die Zukunft: Drei Schulkinder demonstrieren im März 2019 in Berlin.© Picture Alliance / dpa / Christoph Soeder

Karig: Ja, tatsächlich verändert sich da, gerade etwas. Wenn wir über "Fridays for Future" reden, wo ein jüngerer Ausschnitt dieser Generation, vielleicht eine neue Generation auf die Straße geht für oder gegen etwas, was meine Generation, die Leute, die ich im Buch beschreibe …

Meyer: Sie sind Anfang der 80er-Jahre geboren.

Karig: Genau, ich bin 1982 geboren. Ich rutsche also knapp oben raus. Aber wir wissen, wogegen da demonstriert wird. Das ist ja nicht so, dass das jetzt eine Enthüllung wäre. Aber wir sind nie auf die Straße gegangen. Das ist schon eine Symptomatik im Politischen, dass wir sehr stark, um uns selbst kreisen, und dass wir unsere kognitiven Dissonanzen nicht aktiv ausleben, sondern eher in die Sinnsuche gehen, ins Reisen – früher sagte man Selbstverwirklichung.

Wir sind eine im gewissen Sinne verwöhnte Generation. Ich glaube, wir müssen jetzt ein Stück weit auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich finde, das wird sehr, sehr spannend, was da in den nächsten Jahren passiert, ob wir die Kurve kriegen und mit den Jüngeren zusammen etwas verändern können oder ob wir am Ende nur in den Hostels in Südostasien sitzen, Bier trinken und sagen, wir haben es eigentlich gewusst, aber gemacht haben wir nichts.

Demonstrieren oder im Hostel Bier trinken?

Meyer: Ich würde jetzt zum Schluss vielleicht noch etwas ansteuern, was vielleicht der Kern des Romans ist. Der beginnt mit einem Motto einer amerikanischen Dichterin, Louise Glück. Dieses Motto heißt sinngemäß: Wir schauen einmal auf die Welt in der Kindheit, der Rest ist Erinnerung. Das ist das Motto, mit dem man einsteigt. Anders gesagt: Was uns in unserer Kindheit prägt, davon können wir uns nie befreien. Das ist ja eine alte Streitfrage in Psychotherapien und so weiter. Ihr Roman hat mir erzählt, das ist so, man bleibt Gefangener seiner Kindheit. Sehen Sie das so?

Karig: Also ich glaube, wir können feststellen, dass man natürlich in der Kindheit besonders verletzlich ist und Weichen gestellt werden. Ich glaube, im echten Leben hat man natürlich Möglichkeiten zum Glück auf viele verschiedene Arten.

Als literarischer Topos ist die Familie, die Eltern, die Mutter, der Vater, was die für einen Einfluss haben und wie sich die Kinder versuchen davon freizumachen, vielleicht sogar mit Gewalt irgendwie auszubrechen, das ist ein klassisches Motiv und ein klassisches Narrativ, was ich da aufgegriffen habe. Ich bin, ehrlich gesagt, vorsichtig. Da rutscht man in die Küchenpsychologie zu sagen, na ja, der muss ja so sein, weil guck dir die Eltern.

Ich biete im Roman, ohne das Ende verraten zu wollen, einen metaphorischen Ausweg aus diesen Fesseln, die einem die Familie gibt. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, was für ein Ausweg das sein soll. Ich möchte ihn verstanden wissen als Angebot auch an den Leser und die Leserin, sich selbst zu überlegen, aus welchen Fesseln möchte ich ausbrechen.

Was sind die Muster, die ich vererbt bekommen habe. Reflektiere ich die, kenne ich die, weswegen würde ich vielleicht verschwinden, und vor allem: Wer würde mich suchen kommen, habe ich diese Freunde, habe ich diese Freundin, diesen Freund, der das für mich tun würde. Ich glaube, wenn man im Leben einen echten Freund oder eine echte Freundin hat, dann kann man aus allen Verhältnissen noch was Gutes machen.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.