Die Ausstellung "Futura. Vermessung der Zeit" ist bis zum 10. April in der Kunsthalle Hamburg zu sehen.

Ausstellung "Futura" in Hamburg

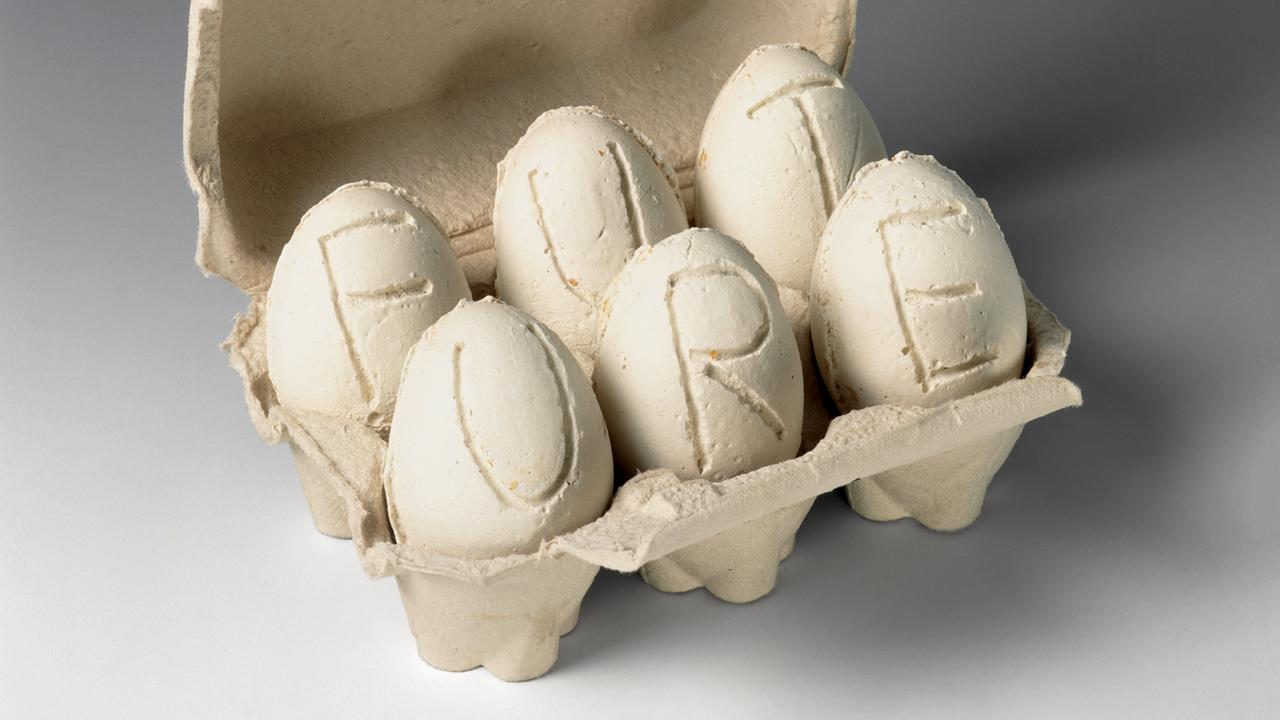

Sarah Lucas (*1962), Future, 1996, Eierkarton, Gips, 9 x 15 x 10 cm. © Sarah Lucas / Courtesy Contemporary Fine Arts, Berlin / Foto Jochen Littkemann

Die Vermessung der Zeit

Wer in die Zukunft blickt, muss sich mit Prozessen beschäftigen, das heißt: mit der zeitlichen Entwicklung. Die Ausstellung „Futura“ in der Kunsthalle Hamburg versucht genau das. Dort kann man der Entstehung eines Stalagmiten beiwohnen.

Aus einer Emailleschale mit Wasser dampft und brodelt heftiger Theaternebel. Daneben liegt ein aufgerissener Sack Zement. Die aufsteigende Feuchtigkeit wird ihn langsam versteinern. Ein aus schrundigem, aufgeworfenem Material bestehendes „Schwarzes Loch“ ist an Stahlseilen quer durch den Raum gespannt und versperrt einem den Weg genauso wie ein übermannshohes Rohr aus acht breiten Ringen. Verbunden sind die Ringe durch farbige Glasplatten, auf die Sternenkarten gezeichnet sind. Das Ganze ist eine sehr fürsorgliche Erfindung des Berliner Künstlers Daniel Janik für seinen Meteoriten, der Milliarden Jahre von seiner Heimat entfernt lebt.

Mein Haustier: der Meteorit

"Deshalb habe ich ihm sein eigenes Habitat gebaut, wie man das für Haustiere macht", erklärt Daniel Janik. "Das ist die Vorstellung, dass wenn ich ihn durch diese acht Ringe – wenn man das als acht Planeten sehen möchte, Planetenbahnen – durchwerfen würde, er dann da oben im Körpergürtel wäre und bei Pluto landen würde. Da muss er irgendwo herkommen. Einmal durchs Universum durch – so wie man einen Hund ausführt auf der Hundewiese."

Nächste Überraschung: Vor einer historischen Fotoserie mit gigantischen Gletschern, die es längst nicht mehr gibt, stehen zwei große Gefriertruhen. Darin ein Kinderstuhl, zwei Vogelhäuschen, ein Mikrofon. Vereiste Zeichen unserer Zeit. Angesichts von Klimakatastrophe und Umweltzerstörung beschäftigen sich seit einigen Jahren viele Ausstellungen kritisch mit dem Thema Zukunft, mit der Zeit, die uns noch bleibt – oder auch nicht. Kuratorin Brigitte Kölle interessierte in ihrem Projekt allerdings anderes:

Wenn man künstlerisch in die Zukunft schaut, dann heißt das ja auch, dass man sich mit der Zeit beschäftigt. Wie kann man Zeit überhaupt wahrnehmen? Wie kann man sie fassen? Was ich so spannend finde bei der Ausstellung, ist letztlich, dass es immer um diese Frage der Transformation von Prozessen geht. Es ist wirklich keine gewöhnliche Ausstellung, wie wir sie kennen mit Bildern und Fotografien an der Wand, stattdessen werden wir Teil von verschiedenen Prozessen.

Ein Kunstwerk, das auf 500 Jahre angelegt ist

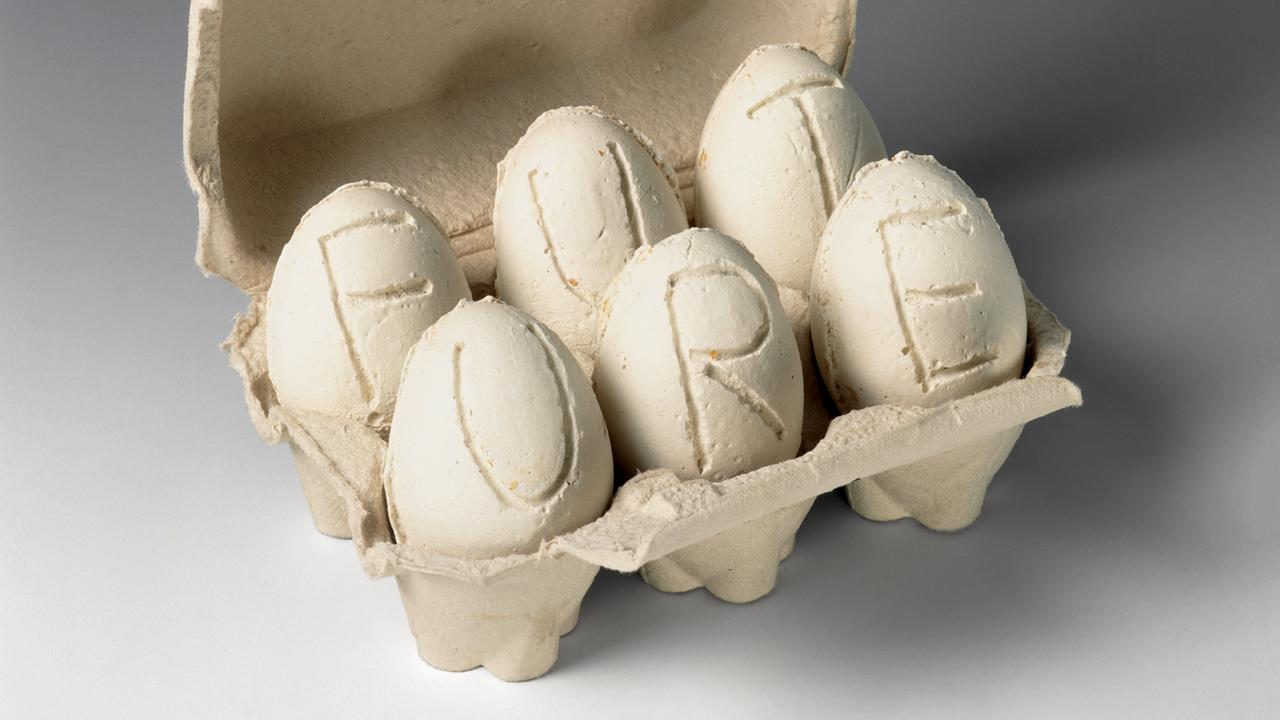

Abgedreht, fremd, verrückt, verführerisch, ästhetisch schön – auf den ersten Blick wähnt man sich angesichts der Installationen, der Vitrinen mit Meteoriten, der geschmolzenen und wieder erstarrten Metallzahnräder, die traurig über Mikrofonständern hängen, und einer Bilderwand des Künstlers Bogomir Eckers mit Zeichnungen und Fotografien von Gletschern und Tropfsteinhöhlen wie in einer großen Wunderkammer. Zumal im Sockelgeschoss des Gebäudes Eckers „Tropfsteinmaschine“ tatsächlich und unendlich langsam Tropfen produziert, die zu Boden fallen. In 500 Jahren soll ein fünf Zentimeter langer Stalagmit entstanden sein.

Bogomir Eckers Tropfsteinmaschine.© VG Bild-Kunst, Bonn 2022 / Foto: Elke Walford

„Wir beobachten diesen Tropfen und werden zeitgleich in eine Zeitreise katapultiert" erklärt Birgit Kölle, "nämlich in die Überlegung: 500 Jahre! Da leben wir nicht mehr. Was ist dann wohl mit dieser Tropfsteinmaschine? Gibt es dieses Gebäude der Galerie der Gegenwart noch? Also diese Klammer zwischen der Gegenwart heute und der Zukunft und der Vorstellung von dem, was da sein wird – darum geht es eigentlich in der Ausstellung.“

Drastische Störmomente zwischendurch

Doch wie in einer guten Wunderkammer üblich, bricht auch hier hinter dem vermeintlich „Schönen“ die Realität durch – in Form zahlreicher, oft drastischer Störmomente. Als Clou erweist sich dabei die offene Inszenierung, die verhindert, dass die Ausstellung eine rein thematische Ansammlung von Kunstwerken wird. Weite Blicke über die Ausstellungsfläche verbinden die Dinge miteinander, setzen sie in Bezug zueinander: So hängen in Bogomir Eckers Bilderwand zwischen betörend schönen Aufnahmen von Tropfsteinhöhlen auch welche vom Atommülllager Gorleben und zeigen, was der Mensch so mit der Natur anstellt, wenn er sich für ihren Herrn hält.

Hier sieht man die Tropfstelle der Tropfsteinmaschine im Detail.© Bogomir Ecker, VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Unweit von 40 Keramikschalen, in denen Wasser verdunstet und Kalkränder hinterlassen werden, zeigt eine Fotografie ein menschliches Skelett in der Wüste. Und in einem kleinen Film wird ein Eisblock von der Meeresbrandung aufgefressen. Plötzlich drängen Klimakatastrophe, Fluchtursachen, fehlende Zukunft in die Ausstellung, plötzlich wirkt die offene Inszenierung fast wie eine Metapher für unser Dasein:

Zukunft? Welche Zukunft?

Auf den ersten Blick und an der Oberfläche schön und verspielt, darunter aber lauert angesichts der herrschenden Verhältnisse das Grauen. Und das kann schon mal in Sarkasmus münden: So liegen in einer Vitrine exakt ausgerichtet vier große Gelenkknochen und in ihrer Mitte eine eiserne Kanonenkugel – wie ein garstiges Bild menschlicher Selbstzerstörungswut, das höhnisch fragt: "Zukunft? Welche Zukunft?"