Der zweite Teil unserer Reihe wird am am 5.2.2015 um 19.30 Uhr gesendet.

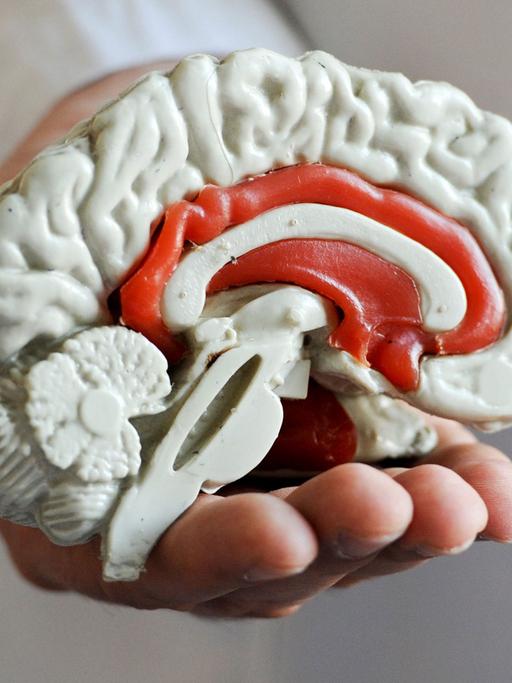

Das rätselhafte Organ

Seit Jahrtausenden versucht der Mensch herauszufinden, was sich im Kopf abspielt. Auf welche Weise höhere Leistungen wie Bewusstsein und Ich-Empfinden vom Gehirn erzeugt werden, ist Forschern noch immer rätselhaft.

"Noch niemand konnt es fassen, wie Seel und Leib so schön zusammenpassen, so fest sich halten, als um nie zu scheiden, und doch den Tag sich immerfort verleiden."

So lässt Goethe seinen Professor Wagner im zweiten Teil des "Faust" sinnieren. Danach lenkt Mephisto die Aufmerksamkeit auf den von der schönen Helena verzauberten Faust. Leider – muss man sagen. Wie gern hätte man doch erfahren, was Goethe zu jenem hochspannenden Thema zu sagen hatte, das von den Philosophen Leib-Seele-, beziehungsweise Geist-Materie-Problem genannt wird und das die zentrale Rolle in der Geschichte und Gegenwart der Hirnforschung spielt.

Wie kann etwas Nichträumliches und Nichtstoffliches wie der Geist auf etwas Räumliches und Stoffliches wie die Materie wirken? Wie kann meine geistige Eingebung, meine Hand zu heben, die tatsächliche Bewegung meiner Hand verursachen? Und ebenso umgekehrt: Wie können materielle Ursachen geistige Wirkungen zeitigen? Dafür gibt es bislang keine naturwissenschaftliche Erklärung, obwohl "Seel und Leib" so schön zusammenpassen.

"Ich bin ziemlich überzeugt, dass in der Hirnforschung schlichtweg etwas ganz Fundamentales noch nicht entdeckt wurde."

Felix Hasler von der Berlin School of Mind and Brainder Berliner Humboldt-Universität.

"Es gibt keinen Einstein des Gehirns und es gibt Kollegen, die sagen, es gibt noch nicht einmal einen Newton des Gehirns. Und solange man dieses fundamentale Prinzip nicht wirklich entdeckt hat, ist das immer noch Kaffeesatzleserei. Damit ich hier nicht falsch verstanden werde: Die Hirnforschung kann viel – und zwar immer dann, wenn das Gehirn nicht als Sonderorgan behandelt wird. Die Hirnforschung wird immer dann ganz schlecht, wenn es um die inneren Prozesse geht. Wie Gefühle entstehen und alle diese Sachen, da wird es ganz schwammig. Und da scheint es mir naheliegend, dass ein fundamentales Prinzip nicht entdeckt ist. Es kann aber auch sein, dass es ein so fundamental anderes Prinzip ist, was man mit diesen Methoden gar nicht erfassen kann."

Gewandeltes Menschenbild über Jahrhunderte

Gerade die Geschichte der Hirnforschung ist reich an Metaphern, mit denen sie sich ihren Gegenstand zu erklären sucht. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Bilder nicht nur vom technischen Standard der jeweiligen Epoche inspiriert sind, sondern darüber hinaus ein spezifisches Menschenbild in sich tragen – mehr noch, man kann quer durch die Jahrhunderte immer wieder eine enge Verflechtung beobachten: Das Menschenbild prägt die Sicht auf das Gehirn, und die Hirnforschung beeinflusst zugleich das Selbstverständnis des Menschen.

Der Erfinder der Elektrophysiologie Emil Du Bois-Reymond spricht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts davon, dass wir nie erfahren werden, warum Materie denken kann:

"Ignoramus et ignorabimus. - Wir wissen es nicht, und wir werden es niemals wissen."

Diese Perspektive auf die Hirnforschung trägt einer Zeit Rechnung, in der der ungebrochene Fortschrittsoptimismus erste Dämpfer bekommt. Nietzsches rigorose Erkenntniskritik schimmert bereits am Horizont auf. Zugleich gibt das Ignorabimus-Argument von Du Bois-Reymond dem modernen Menschen einen Spielraum, in dem er sich als Individuum erfinden kann, dessen Wünsche, Träume und Sehnsüchte weder in der Naturwissenschaft noch in der Technik jemals aufgehen werden. Eine Art Hintergrundmelodie für das beginnende 20. Jahrhundert.

Erste Zeugnisse für die Beschäftigung des Menschen mit dem Organ unter der Schädeldecke sind über 7000 Jahre alt. Eine Epoche, die man der jüngeren bis mittleren Steinzeit zuordnet. Man möchte es sich kaum vorstellen, aber zu jenen Zeiten müssen mit Faustkeilen, Steinsägen und ähnlichem Gerät Schädel geöffnet worden sein. Bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein – wenn nicht eine segensreiche Ohnmacht das Opfer zu betäuben verstand.

"Das sind Schädel, die man gefunden hat und die Löcher aufweisen."

Robert-Benjamin Illing ist Professor für Neurobiologie am Universitätsklinikum Freiburg.

"Und zwar teilweise ganz schön kreisrunde Löcher, die also nicht durch Unfälle oder ein Schlachtengetümmel entstanden sind, sondern die absichtsvoll in diese Schädel hineinoperiert wurden. Also Trepanationen nennt man diese Öffnungen. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass die Patienten, die das über sich haben ergehen lassen müssen, dass die diese Operationen überlebt haben. Teilweise für sehr sehr lange Zeit."

Öffnet man den Schädelknochen mit einem harten Gegenstand, bilden sich scharfe Kanten. Wenn die biologische Struktur am Leben bleibt, bildet sich neue Knochensubstanz, und die Kanten runden sich mit der Zeit ab. Findet man nun Jahrtausende später einen solchen Schädel, so kann man unter dem Mikroskop analysieren, wie weit dieser Selbstheilungsprozess fortgeschritten ist und daraus Rückschlüsse ziehen, wie lange der Mensch mit seiner Operationswunde weitergelebt hat.

"Wir wissen allerdings nicht, was die Absicht dabei gewesen ist. Sehr interessant ist, dass man solche Trepanationen in Schädeln eigentlich überall auf der Welt zu dieser Zeit findet. Also in Europa. In Südamerika. In Afrika. In Asien. Und man rätselt, was könnte eigentlich der Sinn sein? Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man heutige Naturvölker aufsucht, in denen diese Praxis noch ausgeübt wird. In Zentralafrika gibt es so etwas. Und dann die Medizinmänner dort fragt: Warum macht ihr denn das? Die Antworten heute heißen: Wir wollen böse Geister aus diesem Menschen entfernen, der vorher an einer Krankheit gelitten hat. Sicher ist es oft Epilepsie gewesen. Und dann gelingt das offensichtlich einige Male dadurch, und deswegen ist diese Praxis sehr populär gewesen."

Moderne Konzeption des Gehirns ist erst 200 Jahre alt

Die Trepanationen weisen darauf hin, dass die Medizinmänner jener Jahre das Gehirn bereits für das zentrale Steuerungsorgan gehalten haben. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, wenn man sich die Geschichte der Erforschung des Gehirns anschaut. Die moderne Konzeption unseres Denkorgans ist noch nicht einmal 200 Jahre alt.

Im antiken Griechenland gibt es heftige Debatten über den Stellenwert des Gehirns innerhalb des Körpers. Der Arzt Hippokrates lebt von 460 bis 370 vor Christus und schreibt:

"Mit dem Gehirn vor allem denken und überlegen, sehen und hören wir und unterscheiden das Hässliche vom Schönen, das Schlechte vom Guten und das Angenehme vom Unangenehmen. Dasselbe Organ lässt uns in Raserei und Wahnsinn verfallen, und es treten Angst und Furcht an uns heran, sowohl des Nachts als auch am Tage, dazu Schlaflosigkeit, Irrtümer, unpassende Sorgen, Nichterkennen der wirklichen Lage und Vergessen. Alles dies erleiden wir durch das Gehirn, wenn es nicht gesund ist. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass das Gehirn im Menschen die größte Macht hat."

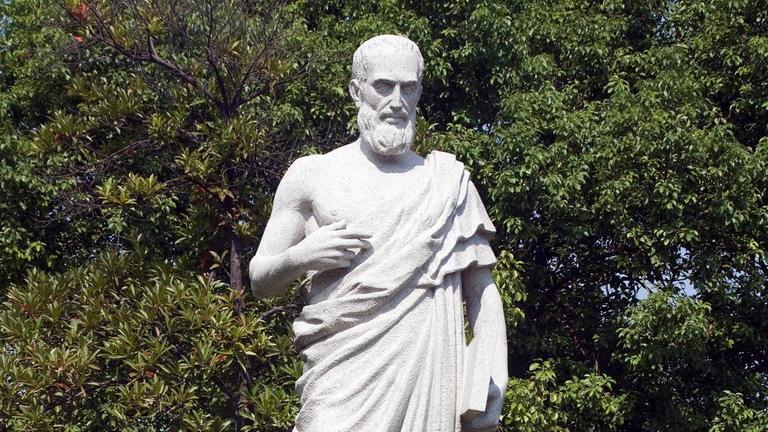

Büste von Aristoteles: Schon in der Antike wurde um die Rolle des Gehirns gestritten.© imago

Ganz anderer Meinung ist da Aristoteles, der an diesem Punkt mit seinem Lehrer Platon in Widerstreit gerät. Platon geht davon aus, dass es drei Seelenteile im Menschen gibt:

"Den vernünftigen, den begehrenden und den vom Willen bestimmten."

Den höchsten, den vernünftigen Seelenteil verortet Platon im Gehirn, den Willen im Herzen, das Begehren im Rumpf. Aristoteles hingegen misst dem Gehirn eine untergeordnete Rolle zu:

Illing: "Aristoteles sagt: Nein, es muss das Herz sein, wo unsere Seele wohnt – unsere Empfindungsfähigkeit, unser Denkvermögen – denn das Herz macht ja alles das mit, was wir empfinden. Also unser Herzschlag erhöht sich, wenn wir erregt sind. Und sobald das Herz verletzt wird, ist das mit dem Ende des Lebens identisch. Also dann entweicht der Lebensgeist aus dem Organismus, was man vom Gehirn nicht so einfach sagen konnte. Deswegen sagt Aristoteles: Es ist das Herz!"

Während dem Hirn nach Aristoteles lediglich die Aufgabe zufällt, das erhitzte, aufwallende Blut zu kühlen – also kühlen Kopf zu bewahren.

Der römische Arzt Claudius Galen widerspricht der aristotelischen Lehre im zweiten nachchristlichen Jahrhundert mit guten – das heißt empirischen – Argumenten. Er schaut einfach in den Gehirnen selbst nach. Vorzugsweise in denen von Hunden und Schafen. Dabei fällt ihm keinerlei Kühlfunktion auf. Wenn er jedoch an bestimmten Stellen des Hirns herumdrückt, tut sich etwas bei den lebend sezierten Versuchstieren. Besonders empfindlich scheinen Galen die Hohlräume des Gehirns zu sein: die sogenannten Ventrikel – zu deutsch: kleine Bäuche.

In den Ventrikeln vermutete Galen Luft. Allerdings eine ganz besondere Luft. Eine Art kosmischen Atem, der in der griechischen Philosophie – besonders bei Aristoteles – als Pneuma bezeichnet wird und der zwischen Leib und Seele vermittelt.

"Mit Galen ist das antike Projekt zum Abschluss gekommen, allerdings in einer Form, die dann für 1000 Jahre fixiert wurde und durch die abendländische Geschichte als Dogma bestand."

Von Galen ausgehend bildet sich die erste große Metapher der Hirnforschung, die besagt:

"Das Hirn funktioniert wie ein Römischer Brunnen."

Für Galen sind die Nerven hohl und bilden ein Kanalsystem kreuz und quer durch den Körper, das mit der zentralen Zisterne verbunden ist. Diese wiederum besteht aus den drei Ventrikeln mit ihren je eigenen Zuständigkeiten. Wie beim Brunnen das Wasser durch die verschiedenen Becken, fließt hier der luftige Lebensgeist, der Spiritus animalis, und bewirkt alle körperlichen und geistigen Funktionen. Diese Lehre wird von den Kirchenvätern des Mittelalters übernommen.

Augustinus schrieb im vierten Jahrhundert nach Christus:

"Wir wissen, dass es drei Hirnventrikel gibt, das vordere, zum Gesicht hin, enthält alle Sinnesfunktionen, das hintere nahe dem Nacken, ist der Ort des Gedächtnisses und schließlich das dritte zwischen den beiden kontrolliert alle Bewegungen."

Der Römische Brunnen setzt die christliche Konzeption nicht nur des Hirns, sondern des gesamten Körpers plastisch ins Bild: Er ist lediglich ein Gefäß für die unsterbliche Seele. Deshalb lohnt die Beschäftigung mit dem vergänglichen Teil des Menschen nicht. Für 1000 Jahre finden kaum mehr empirische Untersuchungen der sterblichen Hülle statt. Die Kirche verbietet über einen längeren Zeitraum sogar anatomische Studien.

Illing: "Descartes hat diese Vorstellung des Römischen Brunnens erstmal sehr wortreich dargestellt, um sie dann zu zerpflücken. Er hat gesagt, es kann überhaupt nicht so funktionieren, denn unsere Verhalten und unsere motorischen Fähigkeiten, die Geschwindigkeit unserer Wahrnehmungen und die Vielfalt des sensorischen Eindrücke, die wir von Moment zu Moment unterscheiden können, übersteigt das, was das Bild eines Römischen Brunnens liefern kann, bei weitem. Jetzt hat er sich wieder bedient aus dem, was an Bildern und Metaphern zur Verfügung stand und sagte: Eigentlich ist doch die Orgel ein wunderbares Bild für die Hirnfunktion. Was haben wir denn in der Orgel? Da mussten die Pfeifen durch einen Luftstrom zum Klingen gebracht werden, der durch ein Windwerk erzeugt wurde. Der Windkasten – das ist das, was dem spiritus animalis entspricht. Denn der kommt in unserem Organismus durch Herz und Arterien in Bewegung. Und jetzt fließt er auf eine differenzierte Art und Weise durch die ganzen Nervenkanäle genauso wie in einer Orgel diese Luft durch Kanäle zur Traktur geführt wird, wo dann, wenn ein bestimmtes Ventil an einer bestimmten Stelle geöffnet wird, dann ein Ton zustande kommt."

Descartes sieht den Körper des Menschen als eine Maschine, die vom Gehirn gesteuert wird. Alles an dieser menschlichen Maschine ist materiell und kann prinzipiell erklärt werden. Alles – bis auf die Seele. Sie kann man nach Descartes nicht mit naturwissenschaftlichen Mittel erschließen, weil sie nicht aus Materie besteht. Zudem rückt sie ihr göttlicher Ursprung sowie ihr Unsterblichkeitsstatus aus dem Erkenntnisbereich des Menschen.

René Descartes und das Leib-Seele-Problem

Der französische Naturforscher und Philosoph René Descartes lebt von 1596 bis 1650. Er trennt die beiden Bereiche des Daseins in res cogitans und res extensa, die denkende und die ausgedehnte, körperliche Substanz. Womit wir wieder beim Leib-Seele-Problem wären.

"Er musste sich natürlich die Frage vorlegen: Wie hängen eigentlich diese immaterielle Seele und der materielle Körper miteinander zusammen?"

Michael Hagner, Professor für Wissenschaftsforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

"Descartes hat die erstaunliche Idee entwickelt, dass es im Gehirn eine bestimmte Struktur gibt, und da meinte er nun die Epiphyse identifiziert zu haben, die also ungefähr so in der Mitte des Kopfes unter dem Gehirn hängt – wie so ein kleines Glöckchen. Das ist die Zirbeldrüse. Und da sollte nun der Hauptinteraktionsort zwischen dem Leib und der Seele stattfinden. Wie er sich das gedacht hat, war im Prinzip ein rein mechanischer Vorgang."

Zitat: "Die Lebensgeister stoßen die Zirbeldrüse an und reizen so die Seele zur Empfindung, die diesen Stoß ihrerseits erwidert! Nur der Mensch übrigens besitzt eine Seele. Die Tiere sind bloße Maschinen, ihre Empfindungen bloße Reflexbewegungen."

Hagner: "Da bemerkt dann die Seele, was eigentlich an Informationen aus dem Körper kommt und umgekehrt gibt sie Impulse zurück, die dann den Körper zu Handlungen antreibt. Und damit hat er ein Paradigma geschaffen, nämlich dass das Seelenorgan ein Teil des Gehirns ist, der die Interaktion von Körper und Seele gewährleistet. Und das war das herrschende Paradigma für ungefähr 180 Jahre. Also von 1630 bis etwa 1800."

Um 1800 – 150 Jahre nach seinem Tod – wird Descartes Schädel ausgegraben. Grund hierfür ist die neue Hirntheorie von Franz Joseph Gall, einem deutschen Arzt, der von 1758 bis 1828 lebt. Zunächst in Österreich, und nachdem er wegen des Verstoßes gegen die Grundsätze der Moral und Religion ausgewiesen wird, in Frankreich.

Gall entwickelt die sogenannte Phrenologie, die alle Fähigkeiten des Menschen in streng umrissenen Schädelbereichen verortet. Seine aufsehenerregende Theorie löst eine wahre Sammelwut von Schädeln aus. Nicht nur die Köpfe von Genies wie Descartes oder Joseph Haydn werden nun akribisch vermessen und mit anderen Schädeln verglichen, sondern auch jene von Verbrechern und Geisteskranken. Gall selbst verfügt in Wien über eine gewaltige Schädel- und Büstensammlung.

"Für Gall ließ sich Descartes mathematisches Genie daran ablesen, dass sein Kopf über einen ausgeprägten Orbitalknochen verfügte, unter dem der Organologe ein stark entwickeltes Organ für Zahlensinn vermutete. Der anthropologische Status des Schädels lag also darin, dass er in einer Sammlung aufbewahrt und ausgestellt, betrachtet und vermessen und mit anderen Schädeln abgeglichen werden konnte ..."

... schreibt Michael Hagner in seinem Buch "Der Geist bei der Arbeit – Historische Untersuchungen zur Hirnforschung".

Die Gall'sche Theorie markiert unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Tragfähigkeit die Entstehung eines neuen Menschenbildes. Wenn alle geistigen und seelischen Zustände am Schädel zu erkennen sind, dann haben sie einen materiellen Ursprung. Das aber heißt, dass die Seele weder gottgegeben, noch unsterblich sein kann, wie noch bei Descartes, sondern von der Natur her nichts anderes ist als der Rest des Körpers auch. Von diesem Punkt aus startet das materialistische Projekt der Neuzeit. Die Theorie von Franz Gall verschwindet allerdings rasch wieder, da der von ihm unterstellte Zusammenhang zwischen Schädelform und Gehirn nicht haltbar ist. Die Idee streng abgrenzbarer Areale allerdings, die für jeweils spezifische Funktionen zuständig sind, wirkt in der Hirnforschung fort. – Bis heute.

Die Hirnforschung geht nun wiederholt den Weg des Negativbeweises. Von Ausfallerscheinungen zieht man Rückschlüsse auf die Funktion der beschädigten Teile des Hirns. Zum Stammvater dieser sogenannten Lokalisationstheorie wird Paul Broca, ein französischer Arzt und Anatom, der von 1824 bis 1880 lebt.

Broca findet 1860 bei der Autopsie eines Patienten, der zu Lebzeiten nur die Silbe "Tan" aussprechen konnte, eine erhebliche Beschädigung im Hirn, die er in kühnem Umkehrschluss zum Sprachzentrum erklärt.

Hagner: "Broca, ein klinisch arbeitender Mediziner, der also nun auch erstens ein umschriebenes Krankheitsbild liefern konnte und zweitens eine dazu passende Lokalisation. Nämlich der hintere Teil der dritten vorderen Windung links. Als Broca mit seinem Sprachzentrum hervortrat, war genau das der entscheidende Punkt, dass hier zum ersten Mal hergegangen wurde und Sprache nicht mehr als ein psychologisches Phänomen verstanden wurde, sondern als ein cerebrales Phänomen und damit das Edelste, über das der Mensch verfügt, einen cerebralen Ursprung erhält – und damit einen materiellen. Was nach Broca passierte, war nichts anderes als ein experimentelles und klinisches, auf Beobachtungen an Hirnverletzungen bei Patienten basierendes Suchen nach Zentren in der Hirnrinde, die mit einer bestimmten kognitiven Fähigkeit assoziiert sind."

Gelegenheiten sollten sich den Anatomen bis ins 20. Jahrhundert hinein reichlich bieten.

"Kein Soziologe übersieht..."

... schreibt Dirk Baecker, Professor für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin Universität Friedrichshafen, in seinem Buch "Neurosoziologie":

"Kein Soziologe übersieht, dass sich die Entwicklung der Neuroanatomie und -physiologie seit dem 19. Jahrhundert der Untersuchung, Vermessung und Protokollierung von Gehirnläsionen verdankt, mit denen die Ärzte in den Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts großzügig versorgt wurden."

Besonders der Erste Weltkrieg bringt die Lokalisationstheorie voran. So ist es wohl auch kein Zufall, dass mit Karl Kleist schließlich ein Militärarzt das Standardwerk vorlegt:

"Kriegsverletzungen des Gehirns in ihrer Bedeutung für die Hirnlokalisation und Hirnpathologie. Johann Ambrosius Barth-Verlag, Leipzig 1934."

Hagner: "Was aber gleichzeitig damit verbunden war, dass diese Art von Lokalisation auch benutzt wurde, um so etwas wie eine Typologie eines Gehirns von einer Gruppe von Menschen erstellen zu können. Und das führte zu ziemlich verheerenden Entwicklungen dergestalt, dass man meinte, wissenschaftlich feststellen zu können, dass Frauen weniger intelligent seien als Männer und deswegen nicht zum Studium zugelassen werden sollten. Dass Kriminelle ganz besondere Gehirne haben und kriminelles Verhalten angeboren ist. Dass Nichteuropäer weniger kultiviert sind als Europäer und das auf ihre Hirnstruktur zurückzuführen ist. Das heißt, alle Arten von Hierarchisierung, von Polarisierung, von Sexismus und Rassismus wurden also mit dieser Hirnforschung begründet. Und man kann nicht behaupten, das ist der entscheidende Punkt, dass das nun von Pseudowissenschaftlern betrieben wurde. Nein, es waren die angesehensten Anatomen und Physiologen und Ärzte jener Zeit, diejenigen, die gleichzeitig die Erkenntnis über das Gehirn vorangebracht haben, die eine solche Meinung vertraten."

Die Lokalisationstheorie liefert, was die politisch und sozial unruhigen Zeiten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts benötigt: Eine wissenschaftliche Begründung für Polarisierung, Ausgrenzung, Elitewahn und eine neue Art des Hierarchieaufbaus nach dem Ende der Monarchien. Vor dem Hintergrund der Lokalisationstheorie bildet sich nun eine neue Metapher in der Hirnforschung heraus, die sich auf die Kommunikationswege konzentriert. Voraussetzung dafür ist die experimentelle Entzauberung des spiritus animalis.

Illing: "Galvani hat ja dann auch Nerven aktiviert durch elektrische Ströme. Aber, es wurde nicht bewiesen, dass elektrische Ströme das eigentliche Agens der Nervenfunktion ist. Es wurde immer nur gezeigt: Der Strom kann Nerven aktivieren. Aber ein Druck kann auch Nerven aktivieren. Dieser Durchbruch kam erst – dass also bewiesen wurde, dass Ströme fließen durch die Nervenfunktion, ohne dass Strom hineingesteckt wurde in das System – das hat erst Du Bois-Reymond 1850 nachweisen können. Also die Identifikation des spiritus animalis mit der Elektrizität ist 1850 etwa gelungen."

Wieder bedient sich die Hirnforschung des aktuellen technischen Höchststandard, um ihr Konzept des Hirns zu verdeutlichen.

Das Hirn als Telegrafenstation

Seit 1866 verbindet das erste Seekabel Irland mit Neufundland. 1870 sind bereits weite Teile der Welt per Telegraf erreichbar. Nun wird auch das Hirn zur Telegrafenstation: Die Nerven sind – ähnlich wie die Kabel der Telegrafie mit der ganzen Welt – auf elektrischen Bahnen mit den Befehlsempfängern im Körper verbunden. Die Zentrale im Kopf morst an die Muskeln die entsprechenden Signale und entschlüsselt die Nachrichten von den Rezeptoren. Das elektrische Zeitalter der Hirnforschung beginnt.

Vernetzt: Das Internet ist zur Metapher für das Gehirn geworden© picture alliance / ZB / Jan Woitas

Der Telegraf als Metapher für das Hirn wird in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schließlich von der neuen Leit-Technologie des Computers abgelöst. Seit die Computer auch noch miteinander reden können, ist für die Hirnforscher das Netzwerk der eigentliche Schlüssel zum Verständnis der denkenden Materie, und das Hirn funktioniert wie das Internet.

Hagner: "Daraus habe ich geschlussfolgert, dass dieses moderne Gehirn in seiner Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert kulturell kontaminiert ist. Und dass das Gehirn ein Organ ist, in das alle möglichen Ansichten hineinprojiziert werden. Und daraus habe ich dann die Schlussfolgerung gezogen, dass eigentlich eine Hirnforschung, die über so fabelhafte Möglichkeiten verfügt wie die Hirnforschung heute, eine besondere Verpflichtung hat, besonders vorsichtig und besonders zurückhaltend zu sein. Und was nun die Frage betrifft von Geist und Gehirn, die ist inzwischen abgelöst worden durch die Frage: Können wir Gedanken lesen? Und ich muss sagen: Das ist doch irgendwie ein schwaches Bild. Also wenn die Hirnforschung nichts anderes im Sinn hat, dann sind sie doch die braven Auguste einer Überwachungsmentalität, und da, finde ich, sollte die Kreativität schon in eine andere Richtung gehen."

Illing: "Vor einigen hundert Jahren – also noch vor Descartes – war die Vorstellung von den Hirnfunktionen, dass es sich da um einen raffinierten römischen Brunnen handeln würde beim Gehirn. Heute heißt es, das Gehirn ist ein Computer. Also, ein neugieriger Mensch kriegt diese Auskunft und sagt: Meine Güte, toll, jetzt weiß ich: Das Gehirn ist ein Computer. Wenn man diese zwei Situationen mal gegenüberstellt. Ich glaube, dann fällt einem mancher Schuppen von den Augen und man wird sehr realistisch zu sehen, dass wir uns auch heute in einem Übergangsstadium befinden."

Dann aber liegt die Vermutung nahe, dass jenes Übergangsstadium in der Erforschung der Natur ein Dauerzustand ist. Auch wenn uns die Neurowissenschaft seit langem glauben machen möchte, dass sie kurz – ganz kurz – vor dem ultimativen Durchbruch steht. So wird das letzte Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends zur Dekade des Gehirns erklärt, in dem unserem Denkorgan mit vereinten wissenschaftlichen Kräften seine letzten Geheimnisse entlockt werden sollen. Nach dem darauffolgenden Jahrzehnt der Ernüchterung in den Neurowissenschaften würde heute niemand mehr diese vollmundige Prognose unterschreiben. Wie wenig die Hirnforscher tatsächlich von ihrem Gegenstand verstehen, zeigt die Tatsache, dass ihre Simulationen von Prozessen im Nervensystem derzeit bei etwa 10.000 Neuronen zusammenbrechen. Während unser Gehirn mit 100 Milliarden Neuronen arbeitet.

Nüchtern betrachtet, besteht die Geschichte der Hirnforschung letztlich in der Abfolge verschiedener Metaphern mit begrenztem Erklärungspotenzial. Das Hirn funktioniert wie ein Römischer Brunnen, wie eine Orgel, wie eine Maschine, wie ein Telefgraf, wie ein Computer und wie das Internet.

Aber wenn man das Ideal der absoluten Wahrheit, die keine Metaphern mehr braucht, beiseite schiebt, gibt es vielleicht gar keine Alternative zu diesen bildhaften Erklärungen.

"Wir Wissenschaftler unterscheiden uns in der Weise von den anderen Leuten auch nicht, insofern wir nämlich in Bildern denken."

Randolf Menzel leitet seit 1976 das Institut für Neurobiologie der Freien Universität Berlin und gilt als einer der weltweit führenden Forscher auf dem Gebiet des Bienenhirns.

"Ich glaube, wir haben jetzt über diese Historie von Metaphern die Möglichkeit, verschiedene Bilder zu verwenden. Und das tun wir auch. Wenn wir neuroanatomisch arbeiten, haben wir andere Bilder als wenn wir funktionell arbeiten. Ob uns das befördert oder behindert – sagen wir mal jetzt uns als die gesamte Neurowissenschaft – insgesamt. Wie wir miteinander reden. Ob uns das behindert oder befördert, ich weiß es nicht recht. Die Physiker würden aus ihrer Erfahrung mit der Entwicklung ihres Fachs sagen: es behindert. Erst wenn etwas mathematisch formuliert ist, wenn man es in eine Formel pressen kann, erst dann ist eine Aussage gemacht. Da ist es dann vom Bild unabhängig. Dann ist es ein funktionaler Zusammenhang, der seine Logik ausschließlich im Formalismus hat. Das ist sicher das Anstrebenswerte, aber ich glaube halt, wir sind noch so sehr weit davon entfernt. Da wir noch gar keine Ahnung haben, in welche Richtung wird es denn gehen, sind alle Metaphern hilfreich."