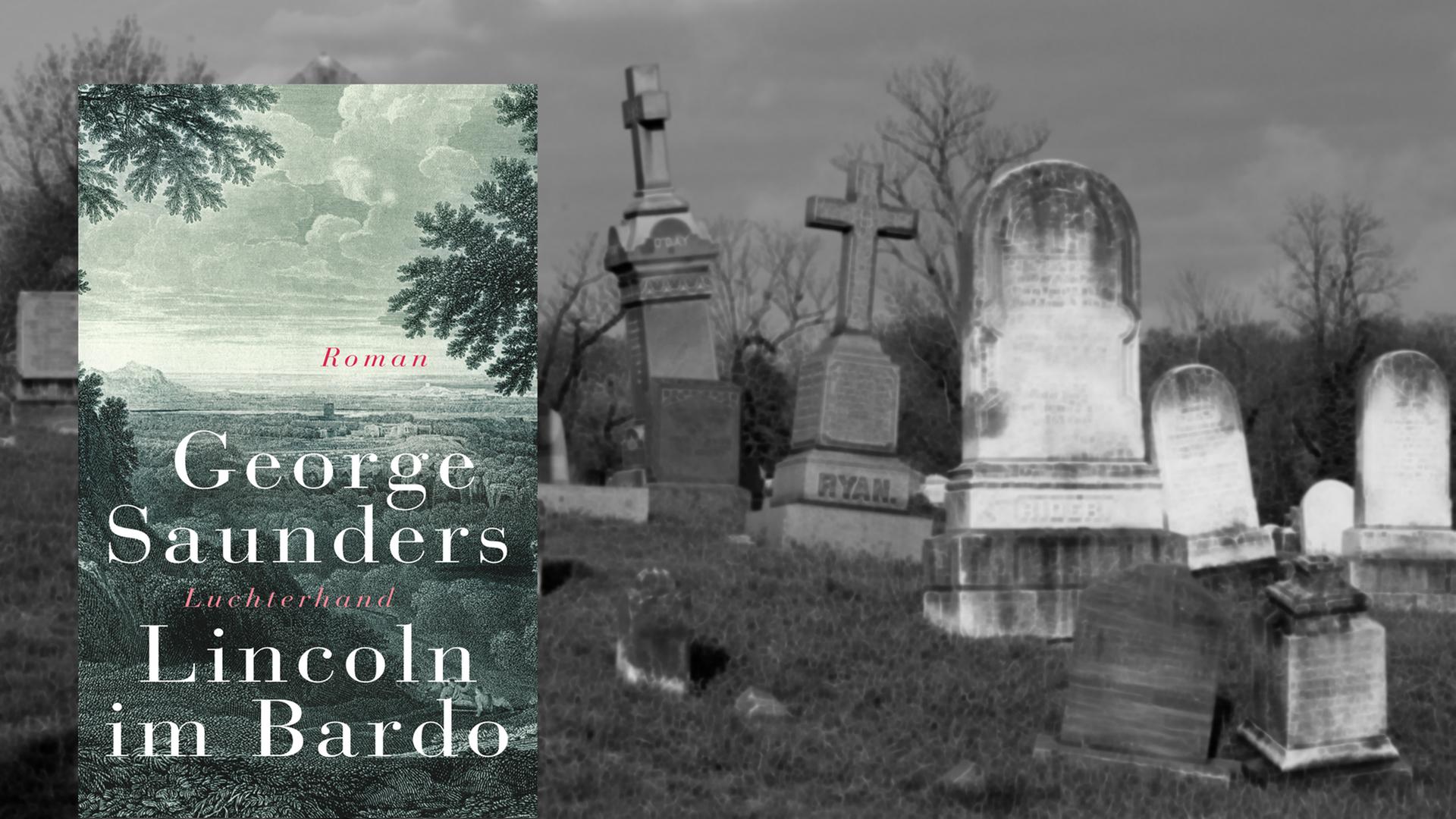

George Saunders: Lincoln im Bardo

Aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert

Luchterhand, München 2018

448 Seiten, 25 Euro

Die Angst vor dem unbekannten Tod

George Saunders ist berühmt für seine grimmig satirischen Kurzgeschichten. In seinem ersten Roman "Lincoln im Bardo" hat er fiktive und historische Stimme zu einem Zeitpanorama verwoben – und ist gleich mit dem prestigeträchtigen Man Booker Preis ausgezeichnet worden.

Ausgerechnet in dem Moment, in dem Hans Vollmann – nicht mehr ganz jung, nicht mehr schön – endlich darauf hoffen darf, nach langen enthaltsamen Monaten, seine sehr junge und sehr schöne Frau ehelich beglücken zu dürfen, löst sich ein Balken von der Decke seiner Druckerei und zertrümmert ihn.

Wir treffen ihn wieder im Bardo. So nennt man im Buddhismus die Zeit zwischen der Lösung vom bisherigen Leben und dem Eingehen in einen neuen Zustand. Räumlich ist der Bardo hier ein Friedhof in Washington. Geistig sind die Toten, die dort herumfuhrwerken, noch nicht bereit, ihren Zustand anzuerkennen. Ihre Särge nennen sie Krankenbett, den Abschied vom Hier vermeiden sie mit allen Tricks. Die Angst vor dem Unbekannten hält sie fest.

Auf dem Friedhof ist einiges los

Hans Vollmann und zwei andere Herren sind die häufigsten Stimmen, die uns erzählen vom Geschehen auf dem Friedhof. Und dort ist einiges los. Denn in der Nacht vom 20. Februar 1862 stirbt der 11-jährige Sohn des Präsidenten Abraham Lincoln. Der Vater ist untröstlich. Und kommt allein und verzweifelt nachts zum Friedhof, um Willie aus dem Sarg zu heben und zu beweinen. Das beobachten Hans Vollmann und die anderen. Und sie begreifen, wenn der Vater den Sohn nicht gehen lässt, wird der elendiglich von fleischlichen Leichenranken umklammert dahinsiechen müssen, während er doch sonst – unschuldiger Knabe der er ist – ohne Hindernisse ins Nirvana reisen könnte.

Saunders traut sich was. Aber das hat er schon immer getan. Kaum jemand schreibt so grimmig satirische und hochpolitische Kurzgeschichten wie er. Dies nun ist sein erster Roman. Und der ist kein bisschen herkömmlich erzählt, sondern eher eine Collage aus fiktiven Stimmen und historischen Zitaten, die geschickt ineinandergeflochten ein intensives Zeitpanorama ergeben.

Mitten im Amerika des Sezessionskrieges

Es dauert ein wenig, sich an die Form der oft nur kurzen Zitate und Erzählzeilen zu gewöhnen. Aber dann ist man mittendrin. Mitten im Menschsein. Mitten im Amerika des Sezessionskrieges. Mitten im Tod. Die 140 Stimmen, die hier zu Wort kommen (oder sind es 166, wie ein anderer gezählt hat) repräsentieren das damalige gesellschaftliche Gefüge. Sklavenhalter und Sklaven, Sexisten, Reiche und Arme, Verbrecher und Elende – sie alle toben durch den Tod wie durchs Leben. Der Roman ist nicht nur vielstimmig, sondern ungemein vielschichtig. Auf der persönlichen wie der politischen Ebene.

Fiktion und Historie bestehen nebeneinander. Und Saunders dekouvriert ganz nebenbei die Unzuverlässigkeit zeitgenössischer Stimmen, die er – penibel recherchiert – in all ihrer Widersprüchlichkeit nebeneinander stellt. Ungelöste Probleme bleiben auch im Bardo ungelöst. Und werden wohl ewig bestehen, es ei denn, so sagt es eine der Stimmen, es fände irgendeine grundlegende und unvorstellbare Änderung der Wirklichkeit statt.

Das ist purer Saunders. Der satirische Menschenfreund. Der immer noch hoffen möchte. Saunders hat für diesen Roman den prestigeträchtigen Man Booker Preis gewonnen – und der Übersetzer Frank Heibert hat diesen so zärtlichen und derben und klugen Stimmen-Roman prachtvoll wirbelnd übersetzt.