Wie Wissenschaftler sich erklären sollten

Dass auch die Arbeit von Forschern offenbar immer häufiger mit Fake News in einen Topf geworfen wird, ist für den Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff ein alarmierendes Zeichen. Er sieht Wissenschaftler in der Pflicht, gezielter als bislang den Dialog mit der Öffentlichkeit zu suchen.

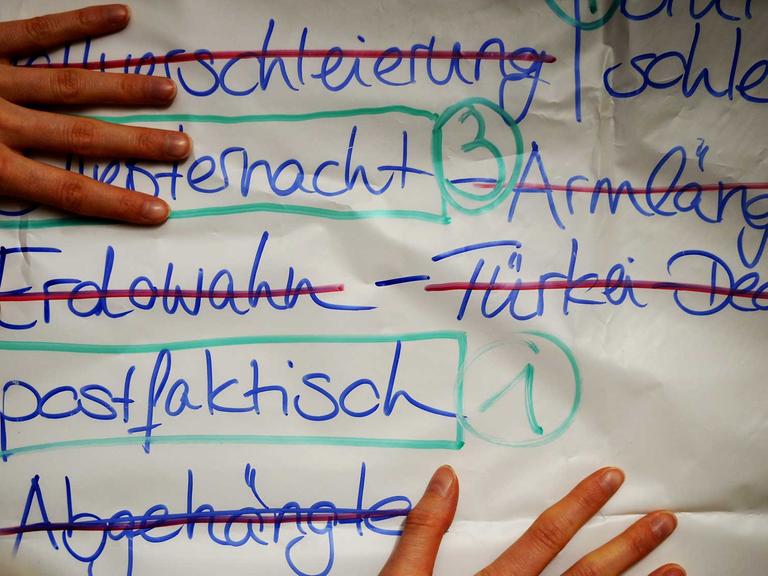

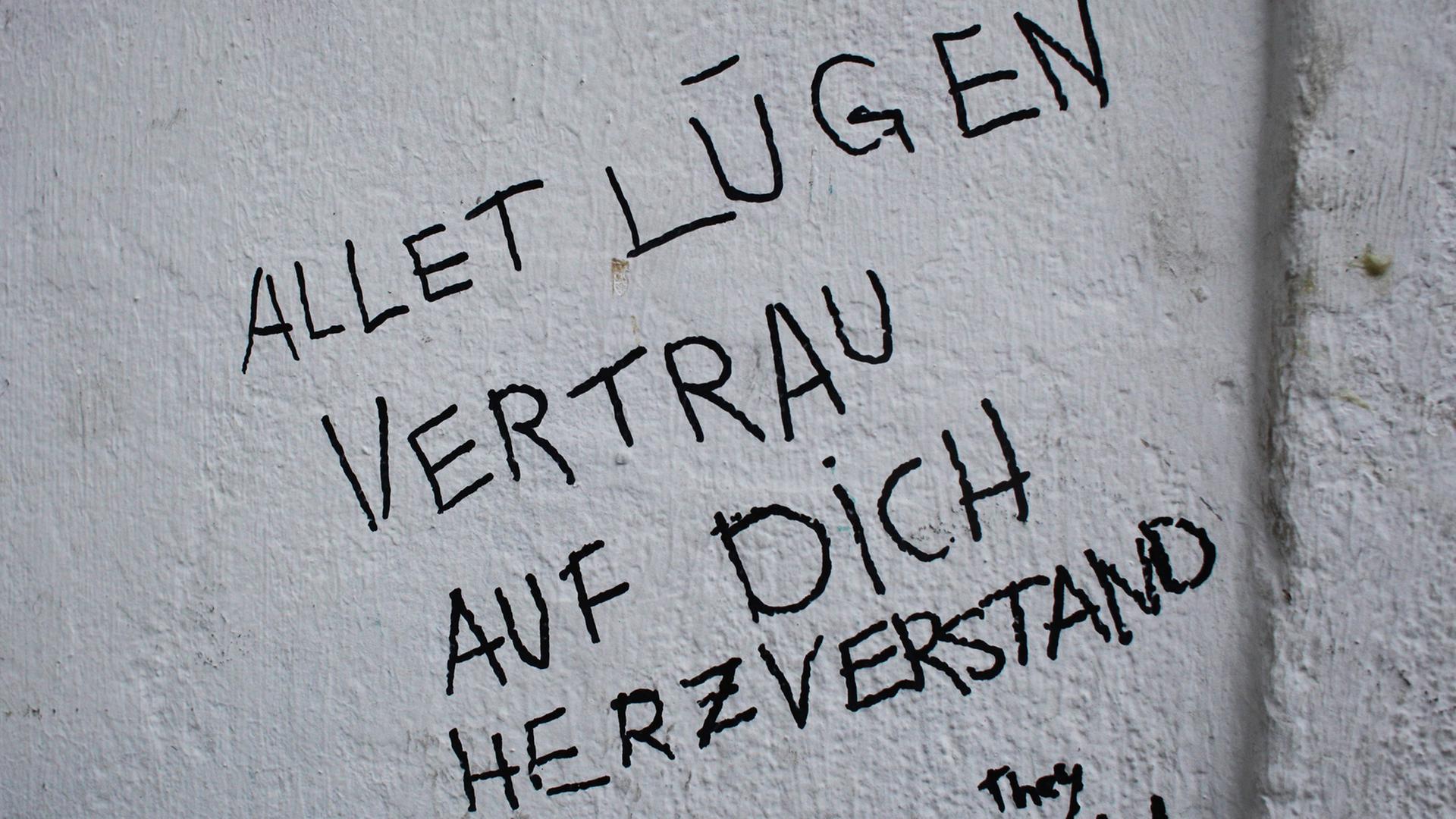

Die Freiheit der Forschung ist in vielen Ländern bedroht, in Deutschland - scheinbar - nicht. Andererseits ist auch hierzulande zu beobachten, dass immer mehr Leute Wissenschaftlern einfach nicht glauben und denken, auch Forschungsergebnisse seien mehr oder weniger Ansichtssache und würden nach Belieben passend gemacht. Das Problem der Fake News und alternativen Fakten hat auch die Wissenschaft erreicht. Aber wie damit umgehen? Wie sollen sich Forscher dazu positionieren?

Daniel Hornuff, Kunst- und Kulturwissenschaftler an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, sagt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssten sich viel stärker öffentlich einbringen.

Daniel Hornuff, geboren 1981, ist Vertretungsprofessor für Kunstwissenschaft an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.© privat

"Sie müssen das, was sie können, nämlich den Methodenstreit zu führen, das müssen sie öffentlich kundtun und in die gesellschaftliche Debatte eintragen. Denn in dem Augenblick, in dem Wissenschaft eben nichts mehr ist, was einfach gesellschafts- und demokratiepolitisch gesichert ist, können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht damit begnügen, nur ihre inhaltliche Arbeit zu forcieren. Sie müssen auch um ihre eigene Sache kämpfen, und das heißt, für die Sache der Wissenschaft kämpfen."

Wie mit der Öffentlichkeit kommunizieren?

Ein Problem sei: Viele Forscher seien schlicht unerfahren im Dialog mit der Öffentlichkeit:

"Ich würde auch hier den Ball an uns quasi zurückspielen, an uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie sind wir eigentlich geübt darin, unsere Forschungen, das, was wir alltäglich machen, in die Öffentlichkeit zu tragen? Können wir das so vermitteln, dass es sich für einen größeren Interessenskreis lohnt, uns zuzuhören? Was können wir also in unserer Außendarstellung, in unserer kommunikativen Praxis verändern?"

Das Interview im Wortlaut:

Dieter Kassel: Immer mehr Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern dieser Welt kommen nach Deutschland, um hier zu forschen, oder planen es. Es sind natürlich Menschen aus Ländern wie Syrien, dem Irak, in letzter Zeit verstärkt der Türkei, Russland, Länder, in denen es keine Freiheit der Forschung und der Lehre gibt. Es sind aber verstärkt zum Beispiel auch Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten. Sie haben ja diese Meldungen gehört, wie schwierig es ist, sich dort inzwischen noch mit dem Thema Klimawandel und Erderwärmung zu beschäftigen. Man kann und darf eigentlich, wenn man dort staatliche Gelder kriegt, darüber kaum noch reden.

Wie groß ist vor allem auch das Problem mit den Fake News und den alternativen Fakten, wie geht die Wissenschaft damit bisher um, und wie sollte sie es vielleicht in Zukunft tun? Darüber wollen wir jetzt mit Daniel Hornuff sprechen. Er ist Kunst- und Kulturwissenschaftler an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, und zu den Schwerpunkten seiner Arbeit gehören unter anderem die Themenbereiche Rechtspopulismus, Neue Rechte und auch Identitäre Bewegung. Einen schönen guten Morgen, Herr Hornuff!

Daniel Hornuff: Schönen guten Morgen, Herr Kassel!

Kassel: Ist den Wissenschaftlern in Deutschland, glauben Sie das, eigentlich bewusst, dass viele Leute das, was Sie als Forschungsergebnisse anbieten, eigentlich nur noch als eine von möglichen Meinungen betrachten?

Wissenschaft, die Wahrheit verkündet, wäre keine Wissenschaft

Hornuff: Ich glaube, das Problem ist, dass tatsächlich die Wissenschaft ja keine abschließenden Fakten vorlegt. Es ist ja so, im alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes "Faktum" irgendwie klar, dass ein Faktum das Unbezweifelbare, das Definitive, quasi das Letztgültige, das Absolute ist. Aber aus Sicht der Wissenschaft ist eben ein Faktum immer auch nur eine Möglichkeit, eine Möglichkeit unter anderen. Und das macht es für die Wissenschaft so schwer, sich quasi öffentlich auch mit ihren eigenen Methoden und Instrumenten durchzusetzen, weil sie prinzipiell angreifbar sind.

Wenn Wissenschaft die Wahrheit verkünden würde, dann wäre sie keine Wissenschaft, sondern eine Ideologie oder ein Dogma. Aber in dem Augenblick, in dem eben Fakten bezweifelt werden können, in einer Situation, in der gefragt werden kann, was sind die Bedingungen von Fakten, was sind die Voraussetzungen von Fakten, hat Wissenschaft erstmal einen schwachen Stand in einer Gesellschaft, in der sich das Klima politisch radikalisiert.

Kassel: Aber nach dem, was Sie gesagt haben, werden viele sagen, ja, guck mal, der Mann im Radio sagt es auch. Das ist ja nur eine Idee mit der Evolution, das ist ja nur eine Idee, dass Kondensstreifen einfach nur heiße Luft sind und dass da kein Gift drin ist. Also das zu diskutieren, was Sie gerade vorschlagen, das eröffnet doch gerade Räume für alternative Fakten.

Hornuff: Es ist ein total schwieriges Problem, weil auf der einen Seite wir diese klassischen Verschwörungstheorien haben, die natürlich eine Prämisse setzen und von dieser Prämisse ausgehen, also etwa die Prämisse setzen, es muss prinzipiell möglich gewesen sein, dass kein Mensch auf dem Mond gewesen war. Und aufgrund dieser Prämisse wird dann eine recht schlüssige Ableitung getroffen, und wenn man diese Prämisse akzeptiert, wird man auch das Endergebnis akzeptieren: Kein Mensch war jemals auf dem Mond. Die Wissenschaft schaut sich nun aber diese Prämissen an und versucht diese Prämissen zu prüfen. Sind sie relevant, sind sie überzeugend, sind sie vielleicht künstlich konstruiert.

Wissenschaftler als Aufklärungsarbeiter

Und da, glaube ich, kann Wissenschaft noch viel mehr tun, als sie bisher tut, nämlich genau das in den öffentlichen Diskurs, in den öffentlichen Streit einbringen und zu sagen, wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eigentlich diejenigen, die darüber aufklären können oder mitarbeiten können an einer Aufklärung darüber, was sind die Bedingungen von Wissen, die Voraussetzungen von Fakten.

Kassel: Glauben Sie, dass das funktioniert? Nehmen wir mal das Beispiel Klimawandel. Der wird ja unter anderem auch sehr bezweifelt von vielen Vertretern der AfD. Glauben Sie wirklich, dass eine Podiumsdiskussion, wo ein Klimaforscher mit einem AfD-Vertreter auf dem Podium sitzt, allein oder mit anderen, und verhandelt, dass das wirklich weiterbringen könnte?

Hornuff: Vielleicht müsste man auf das Podium noch eine Geisteswissenschaftlerin oder einen Geisteswissenschaftler setzen, der den AfD-Vertreter fragt, welches politische Interesse er eigentlich mit seiner Aussage verfolgt, warum er den Klimawandel leugnen will, und der ihn auch fragt, von welchen Voraussetzungen, von welchen Studien, von welchen Ergebnissen er eigentlich ausgeht.

Mühevolle Graswurzelarbeit

Kassel: Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes bräuchte man eine Moderation in dem Fall.

Hornuff: Man bräuchte eine Moderation, und man bräuchte immer wieder ein Insistieren darauf, welche Quellen benutzt du, von welchen Ergebnissen gehst du aus, auf welche Referenzen beziehst du dich. Das ist eine anstrengende, mühevolle Graswurzelarbeit, wenn man so will, aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Denn die Alternative kann nur bedeuten, Fakten als immer gegeben zu akzeptieren oder etwa Verschwörungstheorien zu folgen.

Kassel: Aber das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, passiert ja nicht, oder nur sehr selten. Wem schieben Sie das in die Schuhe? Sind das Leute, zum Beispiel Vertreter der AfD oder ganz andere, die einfach auch Wissenschaftlern nicht zuhören wollen, oder sind es Wissenschaftler, die gar nicht den Bedarf sehen, solche Diskussionen zu führen?

Hornuff: Sowohl als auch. Ich persönlich würde noch einen Schwerpunkt auf Ihre zweite Beobachtung legen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich viel stärker öffentlich einbringen. Sie müssen das, was sie können, nämlich den Methodenstreit zu führen, das müssen sie öffentlich sozusagen kundtun und in die gesellschaftliche Debatte eintragen. Denn in dem Augenblick, in dem Wissenschaft eben nichts mehr ist, was einfach gesellschafts- und demokratiepolitisch gesichert ist, können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht damit begnügen, nur ihre inhaltliche Arbeit zu forcieren. Sie müssen auch um ihre eigene Sache kämpfen, und das heißt, für die Sache der Wissenschaft kämpfen.

Kassel: Wir haben aber doch hier, Herr Hornuff, und ich finde, an diesen Punkt man oft in diversen Debatten, wir haben doch hier auch ein Bildungsproblem. Denn wenn Wissenschaftler, und so verstehe ich Sie, nicht nur erklären müssen, was für Forschungsergebnisse sie haben, sondern auch, wie ihre Arbeit überhaupt funktioniert, dann braucht natürlich derjenige, diejenige, die zuhört, auch ein gewisses Wissen über Forschungsvorgänge, um das zu begreifen.

Wissenschaft ist nichts Selbstverständliches mehr

Hornuff: Jetzt sind natürlich Bildungsdebatten irgendwie allgegenwärtig, und jeder führt Bildungsdebatten, und jeder sagt, wir brauchen mehr Bildung, und dadurch würde sich die Gesellschaft schon aufklären. Ich würde auch hier den Ball an uns quasi zurückspielen, an uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie sind wir eigentlich geübt darin, unsere Forschungen, das, was wir alltäglich machen, in die Öffentlichkeit zu tragen? Können wir das so vermitteln, dass es sich für einen größeren Interessenskreis lohnt, uns zuzuhören? Was können wir also in unserer Außendarstellung, in unserer kommunikativen Praxis verändern?

Und da glaube ich, gibt es viel zu tun, gerade aus politischen Erwägungen heraus, denn, wie gesagt, in dem Augenblick, in dem Wissenschaft nichts Selbstverständliches mehr ist – das war sie noch nie, aber sie ist es, glaube ich, heute weniger denn je –, in einer solchen Situation müssen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öffentlich artikulieren können und öffentlich einbringen.

Kassel: Ein Aufruf vor allen Dingen auch an seine Kolleginnen und Kollegen von Daniel Hornuff, Kunst- und Kulturwissenschaftler an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Herr Hornuff, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch!

Hornuff: Ich danke Ihnen, Herr Kassel!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.