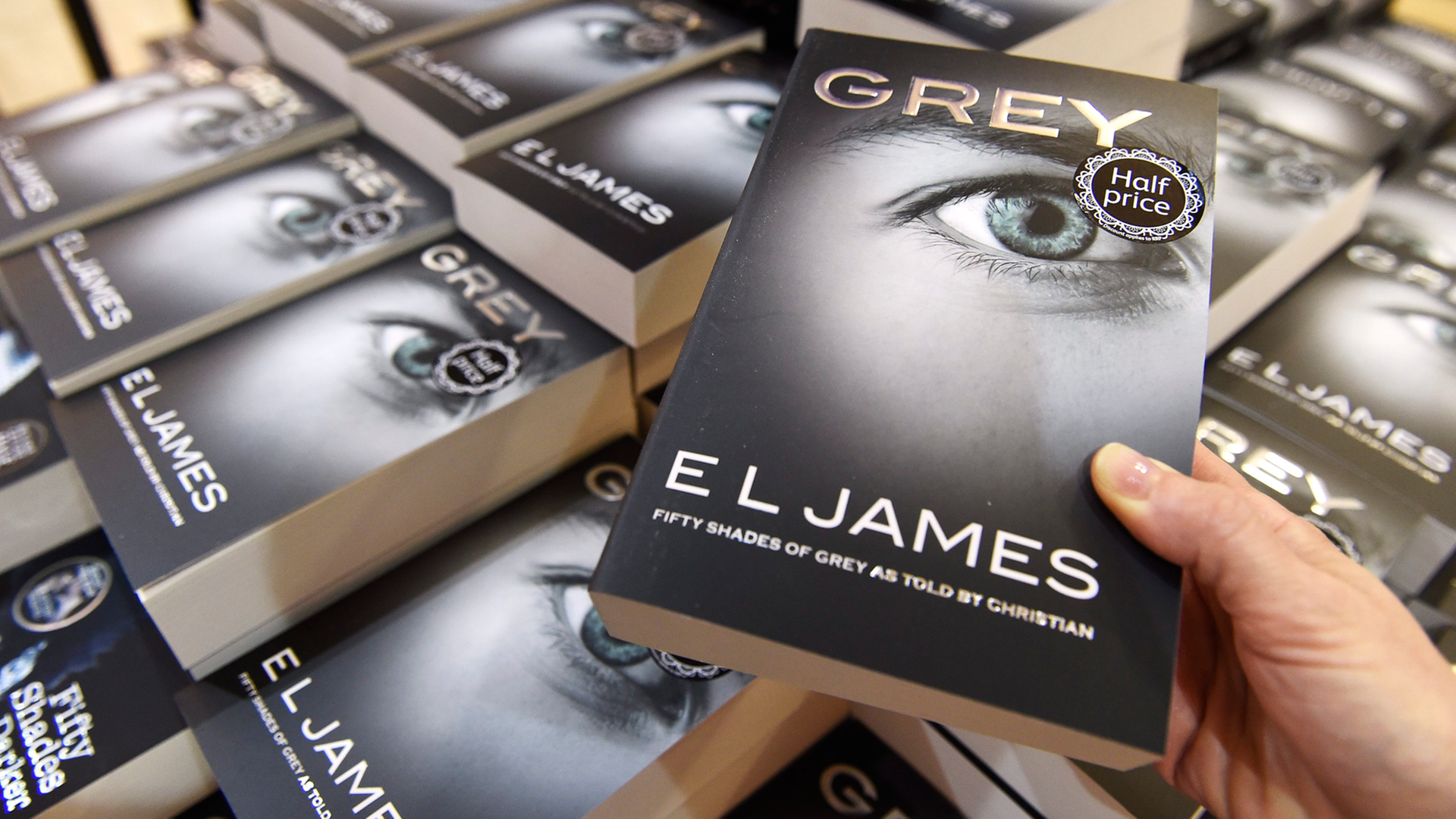

E. L. James: "Grey. Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt"

Aus dem Amerikanischen von Andrea Brandl, Karin Dufner, Sonja Hauser, Christine Heinzius, Ulrike Laszlo

Goldmann/Random House, München 2015

635 Seiten, Klappenbroschur, 14,99 Euro

Er darf ran

Die gleiche Geschichte nochmal, nur aus anderer Perspektive: Im vierten Band der "Fifty Shades"-Reihe lässt E. L. James ihren männlichen Protagonisten erzählen. Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen Rosamunde Pilcher und "Sex and the City".

Endlich kommt, was seit dem Ende von Band 3 anstand: Er darf ran. Nicht an Kabelbinder, Klebeband und Naturfaserseil - das hatten wir schon von Ana(stasia) selbst verhäkelt, pardon: erzählt. Hier kommt Christian, ihm selbst zufolge der "in fünfzig verschiedenen Facetten komplett abgefuckte" Mr. Grey, und erzählt die ganze adult, provocative romance, seine "Fifty Shades": als Band 4 der schnellstbestsellenden Trilogie aller Zeiten, dem sicher 5 und 6 folgen werden, denn auch 4 endet mit dem korrekten cliffhanger. Sequelism is the new narration.

Bitte kein Protest: "Anglizismen" stehen hier aus atmosphärischen Gründen und nicht in Ermangelung einheimischer Wörter - sie sind einheimisch. Zumindest in der mainstream majority. Auch das deutsche Publikum kennt das Erfolgsrezept Never change a winning horse nicht erst aus US-Fernsehserien, sondern seit den Rolling Stones, und darf es aktuell wieder da überprüfen, wo es herkommt - an Superhengst Totilas' Karriere.

E. L. James reklamiert mit keiner Silbe literarische Ambition

Erika Leonard, vormals Aufnahmeleiterin beim britischen Unterhaltungsfernsehen, verheiratet mit einem bekennenden "Sopranos"- und "The Wire"-Fan, Mutter zweier Söhne, seit 2011 weltberühmt als E. L. James. Sie inszeniert sich öffentlich als fröhlich vor sich hinschreibendes "Moppel-Ich", reklamiert zum Glück mit keiner Silbe literarische Ambition, sondern spielt so hemmungslos wie intelligent mit allen Versatzstücken der maximalen Identifikationsförderung.

Das Endprodukt ist ein smoothie aus Rosamunde Pilcher für urbanites und "Sex and the City" für Nicht-New-Yorkerinnen. Dazu ein Schuss Bildungsbürgerliches in Form englischer Romanklassik, ein Schüsschen "Klassenfrage" & "Weltlage", jede Menge schicker Markenartikel von Audi über BlackBerry bis Weinsorten, viel Psychoratgeber-Speak und ein heterosexuelles Traumpaar vom Reißbrett.

Klein-Erika-mäßige Vorstellungen von dominance & submission

Megareicher Adonis trifft bildschöne nicht-reiche Jungfrau. Kein rasend origineller Plot. Also kriegen die beiden "originelle" Namen - Grey & Steele -, bei dem einem blöderweise immer das nicht-fiktive Anwältetrio der Frau Z. vom NSU einfällt. Und kriegt der graue Christian eine traumaschwere Kindheit mit nachfolgendem Faible für BDSM - artig beschränkt auf Klein-Erika-mäßige Vorstellungen von dominance & submission samt Aufzählung von Vertrags-, Fessel- und Schmerzprozeduren, bei denen die Lust leider immer nur behauptet wird. Und am Ende die Erlösung namens Liebe/Ehe/Familie.

Erwartungsgemäß kriegt das Publikum auch aus seinem Mund denselben barrierefreien Erzählstil – er hat keine eigene Perspektive, gar Dramaturgie. Er erzählt einfach dasselbe nochmal, Lücken per copy&paste füllend, geruchlos und so homogenisiert, dass auch fünf verschiedene Übersetzerinnen alles nahtlos prima ins Deutsche kriegen. Mäkeln kann da nur die sidestream minority: Weil wieder jede ironische Brechung fehlt, weil es gerade soviel Dialog- und Situationswitz gibt, dass man mal kurz auf einer Seite hängenbleibt, weil auch der graue O-Ton bloß die Sorte page-turner ist, bei der man blättert und blättert und hofft, endlich wirklich gefesselt zu werden.