Guinea-Bissau

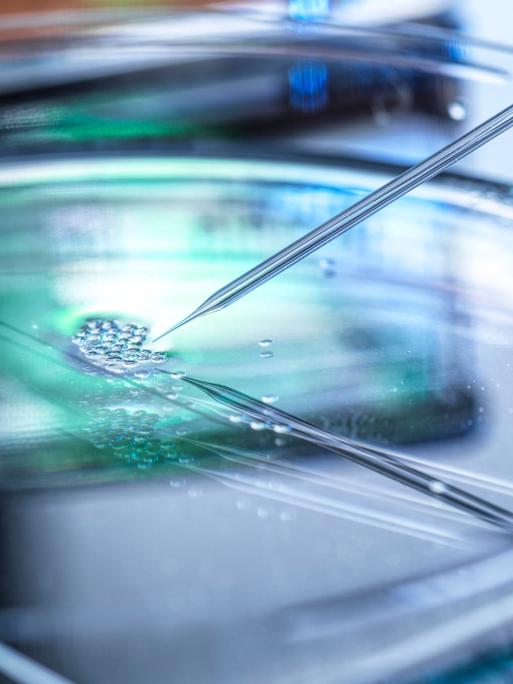

Auf der Insel Canhabaque vor der Küste von Guinea-Bissau entnehmen Helfer einem Jungen eine Blutprobe für die Malaria-Forschung. © Julia Jaroschewski

Afrikas armes Malaria-Labor

25:25 Minuten

Über 600.000 Menschen sind 2020 an Malaria gestorben, vor allem in Afrika, die meisten Kinder. Um das zu beenden, forschen internationale Wissenschaftler auf kleinen Inseln von Guinea-Bissau. Die Bevölkerung hat kaum eine andere Wahl als teilzunehmen.

Mit einer Namensliste in der Hand stapft Lino durch den Palmenhain. Er kennt fast jeden der knapp 3000 Bewohner der Insel Canhabaque. Doch von den vielen Kindern hier überlebt nicht jedes die Regenzeit. Jetzt versucht er, die Kinder zu finden, die auf seiner Liste stehen.

Neben einem Unterschlupf aus Palmenblättern liegt Reis auf flachen Säcken zum Trocknen ausgebreitet. Ein kleiner Junge in fleckigem Hemd kommt herbei und reicht den Finger. Ein Pieks, es blutet, die Probe wird beschriftet. Sie soll verraten, ob der Kleine Malaria hat. Die Krankheit ist hier in Guinea-Bissau für viele Kinder noch immer tödlich.

Der 26-jährige Lino ist weder Arzt noch Krankenpfleger, aber die Menschen vor Ort vertrauen ihm. Er ist im Dorfrat und seit ein paar Jahren unterstützt er als Gesundheitshelfer internationale Wissenschaftler.

88 isolierte Inseln – ideal für Malaria-Forschung

Lange interessierte sich fast niemand für die westafrikanischen Bissagos-Inseln in Guinea-Bissau, bis Forscher sie für ihre Studien entdeckten. Die 88 Inseln sind durch das Wasser isoliert, die Bewohner bleiben größtenteils unter sich und lassen valide Vergleiche zwischen Testgruppen zu – ein natürliches Freiluft-Forschungslabor. So wie die Insel Canhabaque, erklärt Lino.

"Eigentlich haben wir hier alles, und die Insel hat ihre natürlichen Ressourcen. Die Menschen, die hier wohnen, können überleben, ohne die Insel verlassen zu müssen."

Gesundheitshelfer Lino unterstützt die internationalen Malaria-Forscher in Guinea-Bissau auf der Insel Canhabaque, weil er Kinder und Schwangere schützen will.© Julia Jaroschewski

Umgeben von Strand und Mangroven leben hier Affen, Chamäleons und Giftschlangen. In den Dörfern stehen Lehmhütten mit Strohdächern. Kein Strom, kein fließendes Wasser.

Die Hitze ist erdrückend. Während der schmächtige Lino im Schatten der Hütte steht, kommen Kinder mit gebratenen Beutelratten. Die verkohlt müffelnden Tiere sind ein passables Geschäft, ein gängiges Essen.

Lino tippt auf seinem Handy, der Empfang ist schlecht. Er muss die Liste der Studienteilnehmer abarbeiten. "Mein Ziel ist es, Kinder und schwangere Frauen zu schützen, weil die wie meine Familien sind. Es ist meine Heimat. Deshalb widme ich diesen Dingen mein Leben."

Naturparadies mit marodem Gesundheitssystem

Für die Bewohner ist die Abgeschiedenheit der Inseln Fluch und Segen zugleich: Das Archipel ist mit Nilpferden und Schildkröten ein kleines Naturparadies. Doch zum Leben fehlt vieles, auch medizinische Versorgung bei Krankheiten. Hier auf Canhabaque gibt es nur zwei Krankenschwestern und einen Pfleger, keine Ärzte. Auch keine Straßen.

Wer Geld hat, mietet sich ein Motorrad für die schmalen Sandwege. Wer keines hat, muss manchmal 20 Kilometer laufen, um sich untersuchen zu lassen. In der Regenzeit häufen sich Krankheiten wie Malaria, erzählt die Wissenschaftlerin Sophie Moss. Die Britin macht gerade ihren PhD im Bereich der Malariaforschung.

Die Bissagos-Inseln vor der Küste des westafrikanischen Staates Guinea-Bissau wurden von dem US-Sender CNN zu einem der sehenswerten Ziele für 2022 benannt. Hier die Hauptinsel Bubaque.© Julia Jaroschewski

Die auf Tropenkrankheiten spezialisierte London School of Hygiene and Tropical Medicine ist seit Jahren auf den Inseln aktiv. Über die vielen Projekte vor Ort haben sie wertvolle Kontakte aufgebaut. Und das obwohl die teuren und aufwendigen medizinischen Studien durchaus umstritten sind.

Umstrittene Studien der Wissenschaftler

Es ist immer ein Abwägen zwischen Für und Wider: Einerseits testen oftmals finanzstarke westliche Institute in armen Ländern, in denen die Kontrolle unübersichtlich und die Not groß ist. Andererseits sind die Forschungen zu komplizierten Krankheiten eine große Hoffnung für die geplagte Bevölkerung.

Guinea-Bissau ist Malaria-Hochrisikogebiet und von Armut, Korruption und Politskandalen geprägt. Das kleine Land hat sich in seinen 48 Jahren Unabhängigkeit von Putsch zu Putsch gehangelt. Regierungen wechselten häufig. Das Gesundheitssystem ist marode – Guinea-Bissau selbst ist nicht in der Lage, Probleme wie Malaria zu bekämpfen.

Von internationalen Forschern wird Malaria zwar seit Jahrzehnten untersucht. Doch auch ihnen ist es nicht gelungen, die Krankheit auszurotten. Erfolgreiche Ergebnisse könnten vielen helfen – insbesondere in Afrika.

Ein Wurmmittel gegen Malaria

Daran arbeitet auch Mediziner Harry Hutchins. "Ivermectin macht das menschliche Blut für Insekten, die das Blut trinken, giftig. Wenn man also Ivermectin eingenommen hat, und eine Mücke das Blut trinkt, wird die Mücke sterben. Dasselbe passiert auch mit anderen blutsaugenden Insekten", beschreibt er eine Methode der Malaria-Bekämpfung.

Der 31-Jährige leitet die Studiengruppe des aktuellen Projektes "Matamal". Dadurch wurden alle Inselbewohner mit Malariaprophylaxe versorgt. Die Hälfte erhält zusätzlich Ivermectin, auf den restlichen Inseln wird ein Placebo verteilt.

Nach zwei Jahren sollen die Ergebnisse zeigen, ob Ivermectin Malaria reduzieren kann. Das Medikament wird schon lange als Wurmmittel bei Tieren und Menschen eingesetzt. "Wir wissen, dass es sicher und wirksam ist, aber wir müssen beweisen, dass es die Malaria wirklich stoppen kann", sagt Hutchins. "Wir wollen dieses Medikament bei Menschen einsetzen, um Moskitos abzutöten." Dann werde hoffentlich auch die Malaria zurückgehen.

Exotisch aussehende Forscher

Die feuchte Hitze macht den europäischen Forschern zu schaffen. Verschwitzt, hungrig und von Insekten umschwirrt, sind sie bis spät nachts unterwegs. Erst nach Sonnenuntergang kehren die Familien von den Feldern ins Dorf zurück. Glühwürmchen erhellen für ein paar Sekunden den Boden, oben leuchtet der Sternenhimmel. Eine andere Beleuchtung gibt es kaum, doch jetzt blenden die Kopflichter und Handys der Briten die Kinder, die vor ihnen in einer Reihe stehen. Sie alle geben Blutproben.

Immer bilden sich neugierige Trauben, wenn die weißen Forscher auftauchen. Mit ihren wasserdichten Pads, den solarbetriebenen Handys, der Funktionskleidung und den sterilen Handschuhen sehen sie sehr exotisch aus.

Die Menschen hier sprechen Bijagos, Kreol und wenige die offizielle Sprache Portugiesisch. Jeder Studienteilnehmer muss zwar ein Formular unterschreiben oder mit einem Fingerabdruck bestätigen.

Doch verstehen die Bewohner wirklich, worum es geht? "Jeder hier hat Malaria gehabt. Jeder kennt Menschen, die an Malaria gestorben sind. Sie wissen, dass es ein ernstes Problem ist", ist sich Harry Hutchins sicher. "Wenn man kommt und sagt, wir haben ein Medikament, das kostenlos ist und von dem wir glauben, dass es gegen Malaria hilft und sicher ist, dann sind die Menschen im Großen und Ganzen sehr froh, es für sich und ihre Kinder zu nehmen."

Nebenwirkungen hätten viele, aber die gingen vorbei, berichtet Braima, der das Projekt unterstützt: "Bauchschmerzen, Durchfall, Müdigkeit und Kopfschmerzen gab es."

Auf der Insel kosten Medikamente oft viel Geld. Die Bewohner müssen sich entscheiden: Sie werden Teilnehmer einer Studie und erhalten kostenfreie Medikamente – oder leben mit Gesundheitsrisiko.

241 Millionen Malaria-Erkrankungen im Jahr 2020

In der Krankenstation auf Canhabaque wurden 2021 weniger Malariafälle als zuvor gemeldet. Weltweit aber ist 2020 die Zahl der Malariaerkrankungen um 14 Millionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt gab es rund 241 Millionen Krankheitsfälle. Die Pandemie hat viele Fortschritte im Kampf gegen Malaria zunichtegemacht: Personal und finanzielle Ressourcen wurden vor allem auf Corona konzentriert, Lockdowns verhinderten Behandlungen und Lieferengpässe betrafen auch medizinische Geräte oder Moskitonetze.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass 2020 rund 627.000 Menschen an Malaria starben. Ein Großteil davon, rund 96 Prozent, in den Ländern Subsahara-Afrika. Die meisten Opfer sind Kinder unter fünf Jahren.

Wissenschaftler arbeiten seit vielen Jahren an einem Mittel gegen die gefährliche Tropenkrankheit – doch anders als bei der Corona-Forschung ist der Fortschritt zäh. Ist Malaria so schwer zu erforschen oder ist Afrika weniger relevant als der reiche Westen?

Das liege an der an der Biologie der Krankheit, Malaria sei komplex, meint Studienleiter Harry Hutchins. Dennoch sieht auch er Unterschiede bei der Finanzierung. "Es gibt nicht viel Geld für Malariabehandlungen, weil die Menschen, die an Malaria sterben, meist sehr arm und sehr isoliert sind. Ich denke, wenn es sich um eine Krankheit handeln würde, die immer noch die wohlhabenden Länder betrifft, wie es vor langer Zeit der Fall war, dann würde man wahrscheinlich eine viel schnellere Entwicklung und Fortschritte sehen."

Abhängigkeit von internationalen Organisationen

Dass die internationalen Organisationen und Geber eine große Rolle spielen, zeigt sich auch auf dem Festland. In den Büros des "Bandim Health Project" in Bissau stapeln sich Hunderte Ordner voller Daten. Seit 40 Jahren beobachten die Mitarbeiter dort in Langzeitstudien, welche Wirkungen Maßnahmen wie Impfungen gegen Tuberkulose, Masern oder Corona bei der lokalen Bevölkerung haben.

Vor dem Schreibtisch der dänischen Professorin Ane Baerent Fisker rattert ein kleiner Ventilator. "Ich denke, die Gesundheitspolitik wird weitgehend von den Wünschen der Geber diktiert und weniger von den lokalen Daten", sagt sie. Die Pandemie habe die katastrophale Lage des Landes als auch die Abhängigkeit von internationalen Organisationen sichtbar gemacht.

"Ich habe noch keine Daten, um sagen zu können, welche Auswirkungen die Corona-Impfstoffe haben." Aber es sei ein Problem, dass die wenigen Ressourcen, die es gibt, derzeit auf eine Krankheit konzentriert werden. "Ich will nicht sagen, dass Covid kein Problem ist, aber wir vernachlässigen andere, potenziell viel wichtigere Bereiche. Die Bereitstellung von Impfungen, die bei der Geburt vorgesehen sind, sollten Priorität haben." Denn Studien hätten gezeigt, dass diese Impfstoffe einen sehr großen Einfluss auf die Kindersterblichkeit haben.

Geringe Corona-Impfquote

Der dänischen Professorin fehlen noch die Daten zu den Todesfällen im Verlauf der Corona-Pandemie in Guinea-Bissau. "Wir können nicht sagen, ob sie an Covid gestorben sind oder ob sie am Lockdown und dem erschwerten Zugang zur medizinischen Versorgung oder an der Angst vor Covid gestorben sind", meint sie. "Als wir die Leute befragten, ob sie bei einem Todesfall die Betroffenen ins Krankenhaus gebracht hätten, sagten sie nein. Denn wenn man ins Krankenhaus gehen würde, dann würde man Covid bekommen."

Die Corona-Impfquote ist niedrig in dem kleinen westafrikanischen Land mit zwei Millionen Einwohnern. Nicht nur, weil der Impfstoff fehlte, sondern weil Falschinformationen in sozialen Netzwerken Ängste schürten. Unterschiedlichen Schätzungen nach liegt die Impfquote bei rund zwölf bis 38 Prozent.

Korruption in staatlichen Krankenhäusern

Das staatliche Krankenhaus Simao Mendes. Gleich am Eingang hängt ein Poster mit der Preisliste. Viele der Behandlungen sind praktisch gar nicht umsetzbar, erklärt eine ausländische Ärztin. "Im Operationssaal gibt es keine spezialisierten Ärzte. Es gibt einige kubanische Ärzte, die einfache Dinge operieren." Komplizierte Operationen seien nicht machbar. Denn es gebe keine Aufwach- oder Operationseinheiten, keine Intensivstationen, keine Beatmungsgeräte für die Zeit nach der Operation. Patienten mit schweren Erkrankungen wie Krebs würden deswegen entweder nach Europa oder in den Senegal evakuiert werden, was ebenfalls sehr schwierig sei. "Oder aber sie bleiben ohne Behandlung."

Die portugiesische Chirurgin Rita Castro ist mit ihrer Kollegin der Anästhesistin Isabel Flor de Lima mit einer NGO nach Bissau gekommen, um auszuhelfen. "Es ist klar, dass Ärzte und medizinisches Fachpersonal nicht bezahlt werden, und sie klauen Medikamente oder Geräte, die im Krankenhaus vorhanden sind", erzählt sie. "Sie stehlen, was auf dem Markt draußen verkauft werden kann. Wenn sie den Patienten etwas in Rechnung stellen können, werden sie es tun, sie werden den Patienten Behandlungen in Rechnung stellen, die eigentlich kostenlos sein sollten: eine Operation etwa oder Blutreserven."

Patienten müssen für kostenfreie Behandlungen zahlen, Ärzte streiken monatelang, weil sie keinen Lohn bekommen, und Angestellte verkaufen Medikamente auf den Inseln weiter, um zu überleben. Das gesamte System krankt.

Bei fast allen Entwicklungsindizes weit hinten

Vor dem Krankenhaus schieben sich schwere Autos mit den Logos der internationalen Organisationen durch die Straßen. Ohne die internationale Hilfe liefe vieles nicht. Doch geht es dem Land mit ihnen besser?

Der UN-Mitarbeiter José Levy sitzt in einem bewachten Gebäude in der Nähe zum Hafen. Er möchte trotz der schwierigen Aussichten Hoffnung behalten: "Es ist ein Land, das in fast allen Entwicklungsindizes am Ende der Liste steht: Gesundheit, Regierungsführung", sagt er. "Der UNDP-Index für menschliche Entwicklung befindet sich 48 Jahre nach der Unabhängigkeit in diesem Stadium – weshalb ich annehme, dass sich die Situation in den kommenden Jahren nicht ändern wird. Aber bei den Vereinten Nationen müssen wir optimistisch bleiben."

Der Nachrichtensender CNN hat die Bissagos-Inseln als eines der sehenswerten Ziele für 2022 benannt – bisher sind sie vor allem für die Forscher ein Paradies. Doch wenn zumindest die Malariaforschung hier einen Durchbruch schafft, könnte gerade der Krisenstaat Guinea-Bissau ein Stück Hoffnung in viele andere Länder bringen.