"Wir waren jetzt Menschen"

Die "Lampedusa in Hamburg" ist eine selbstorganisierte Flüchtlingsgruppierung, die seit 2013 für ein Bleiberecht kämpft. Aus Reihen der Kirche erhielten die vor dem Bürgerkrieg in Libyen Geflüchteten Unterstützung.

Den Hinterreifen hat sich Kamel Danjimal schon vorgenommen. Der gebürtige Ghanaer steht in der "Roller-Ambulanz", einer Hinterhofwerkstatt in Hamburg-Altona, vor sich einen metallic-roten Roller mit platten Reifen: "Der ist schon beim Reifenmontiergerät. Dann werde ich das wieder zusammenbauen. Und vorne verliert er auch noch Luft."

Seit vier Jahren arbeitet Kamel Danijimal in der Werkstatt. Angefangen hat er hier als Praktikant. Er hat Deutschkurse besucht, eine Ausbildung begonnen. 2013 kam der heute 29-Jährige von Italien aus nach Deutschland. Und bevor er dorthin über das Mittelmeer flüchtete, hatte er sich als Mechaniker um den Fuhrpark eines Bauunternehmers im libyschen Tripolis kümmert.

Flucht vor dem Krieg

Eine gute Zeit war das, erzählt Kamel Danijimal. Aber dann, am 19. März 2011 begannen die Bombardements durch die USA, Großbritannien und Frankreich. Der Weg durch die Wüste, zurück nach Ghana, war versperrt: "Die Anti-Gaddafi, die kontrollieren die ganze Grenze. Und deswegen war es gar nicht einfach, zurück nach Hause zu fahren." Was blieb, war die Flucht vor dem Krieg nach Europa. Erst nach Italien, auf die Insel Lampedusa. Ohne Aussicht auf eine Arbeit in Italien machte sich Kamel Danijimal wieder auf den Weg. Die italienischen Behörden drückten ihm 500 Euro in die Hand, damit er weiterreisen konnte.

Sein Ziel war Deutschland, er landete in Hamburg im nasskalten Frühjahr 2013: "Am Anfang habe ich einen Typ auch kennengelernt. Und der Typ kannte auch ein paar Leute, die in Wilhelmsburg auch arbeiten. Wo die gebrauchte Autos nach Afrika schicken. Und da haben wir in Autos gepennt. Das war schon auch kalt. Und als die Bewegung groß geworden war, haben die einen Schlafplatz auch organsiert."

Die "Bewegung", von der Kamel Danijimal spricht, ist die "Lampedusa in Hamburg"-Initiative. Anders als andere Flüchtlingsgruppen organisierten sich die rund 200 Männer, die ihre Geschichte eint, als politische Gruppe. Die allermeisten sind wie Kamel Danijimal vor dem Krieg in Libyen erst nach Italien, dann nach Deutschland, nach Hamburg geflohen.

Die Lampedusa-Gruppe stößt auf Ablehnung

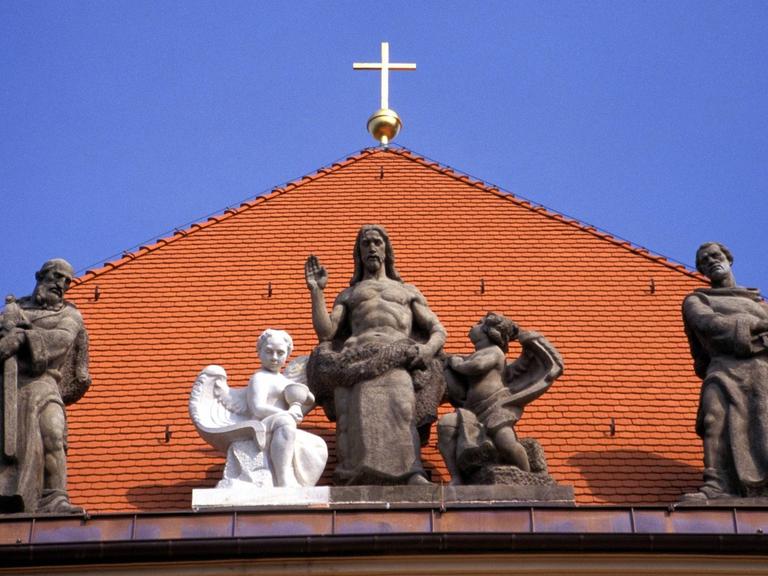

Rückblick: Zum ersten Mal wird die Öffentlichkeit während des Evangelischen Kirchentags in Hamburg auf die Gruppe aufmerksam. Im Mai 2013 nehmen einige Aktivisten aus der Lampedusa-Gruppe am so genannten "Kreuzweg für die Flüchtlinge" teil: "Wir schlafen draußen, wir wissen nicht, wo wir etwas zu essen bekommen. Und unser Leben ist wertlos. Darum wollen die Verantwortlichen in der EU in den Regierungen darauf aufmerksam machen, dass es hier Leute gibt, die vor dem Libyen-Krieg geflohen sind. Den hat die NATO angefangen. Sie mobilisiert viel Kraft, um dort zu kämpfen. Und wir bitten sie, die gleiche Kraft aufzubringen, um uns zu helfen."

Aber genau das lehnt der Hamburger Senat, allen voran Bürgermeister Olaf Scholz strikt ab. Es gibt weder Schlafplätze für die Lampedusa-Gruppe noch Gespräche über ein Bleiberecht in Deutschland. Direkte Gespräche mit Vertretern der Gruppe kommen für Olaf Scholz nicht in Frage. Er macht klar: Die Männer müssen zurück nach Italien. Unterstützt von Hamburger Flüchtlingsinitiativen protestieren die Flüchtlinge erst auf dem Rathausmarkt, dann fordern sie im Rathaus ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Ohne Erfolg.

Die Kirche öffnet ihre Türen

Vier Wochen später, im Juni 2013, finden sie zwei wichtige Verbündete: Die beiden Pastoren der St. Pauli-Kirche Martin Paulekun und Sieghart Wilm entscheiden sich, ihre Kirche für die Geflüchteten zu öffnen. Vor dem schlichten Holzaltar liegen damals Matratzen, mittendrin Pastor Sieghart Wilm. "Die erste Nacht war hier vom 2. auf den 3. Juni. Es waren am Anfang 30, dann wurden es mehr und mehr. Dann haben wir gesagt: 'Mensch, 70 gehen…!' Oder 80. 80 ist Maximum. Aber in manchen Nächten waren es eben mehr. Das ist gar nicht so einfach, das dann umzuorganisieren."

Gleich neben dem Altar steht das Frühstücksbuffet: zusammengeschobene Tische, eine Kiste mit Brötchen, gefüllte Kaffekannen, Marmeladen, Plastikgeschirr, Plastikbecher, Backbleche mit Kuchen vom Vortag.

Pastor Sieghart Wilm wünschte sich damals mehr Entgegenkommen vom Hamburger Senat. Statt auf eine polizeiliche Lösung zu setzen, sollten erst einmal Gespräche geführt werden. "Nur was ist jetzt die Konsequenz? Da möchte ich doch einmal wissen, was die Innenbehörde jetzt tun möchte! Also ganz konkret tun möchte. Wird die Polizei hier bald vor der Tür stehen und die Menschen abgreifen?"

Heute, fünf Jahre später, sitzt Sieghart Wilm im Kirchgarten. Auf einem Bauwagen steht in bunter Grafitti-Schrift "Embassy of Hope". Als "Botschaft der Hoffnung" wollte Wilm die Kirche verstanden wissen, als dort die Flüchtlinge lebten. Nur der Senat wollte davon nichts wissen: "Unmittelbar hier vor den Eisentoren stand die Polizei. Und jeder von den Geflüchteten, der das Gelände verlassen hat, wurde dann erkennungsdienstlich erfasst. Und schon hatten wir Protestler, hatten viele Leute aus dem linken Spektrum. Und es eskalierte, von Tag zu Tag."

"Ich habe mich gefühlt wie im Paradies"

Auch Isaac Nnanemal aus Ghana, der heute als Gerüstbauer arbeitet, erinnert sich an die Demos, an die Polizeipräsenz rund um die Kirche. Angst hätte er aber nicht gehabt. In erster Linie, erzählt er, war er froh, endlich ein Obdach zu haben und zu erleben, wie viel Hilfe die St. Paulianer ihnen entgegen brachten: "Damals habe ich mich gefühlt wie im Paradies. Ich hatte in Italien und auch ein paar Monate in Deutschland draußen geschlafen. Und jetzt war ich in der Kirche. Auf dem Boden, aber es war ok. Leute kamen, um uns zu grüßen. Okay, wir waren jetzt Menschen. Der Bürgermeister sagte: 'Diese Leute dürfen nicht hier bleiben!' Und wir haben gesagt: 'Okay! Wir sind jung, wir wollen Arbeit und zahlen unsere Steuern!'"

Die Maximalforderung der Lampedusa-Gruppe, ein Gruppenbleiberecht nach Artikel 23 des Ausländergesetzes, lehnten der Hamburger Senat und auch der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ab.

Dass sich die Polizei am Ende zurückzog und sich der Senat unter Olaf Scholz einer Verhandlungslösung öffnete, war dem öffentlichen Druck geschuldet, erinnert sich Antje Möller von den Hamburger Grünen, die damals noch in der Opposition waren: "Es gab eine Bewegung in der Kirche, es gab auch Gespräche zwischen Kirche und Politik und es gab eine Bewegung aus der Opposition heraus, es gab eine Bewegung von Kampnagel aus, also von Kultureinrichtungen, das kam irgendwie alles zusammen. Und man hat auf einer breiten Ebene mit Anwältinnen und Anwälten im Übrigen auch nach rechtlichen Lösungen gesucht."

Einigung auf einen Kompromiss

Und diese Lösung wurde auch gefunden: Der Senat bot an, auf schnelle Abschiebungen nach Italien zu verzichten. Im Gegenzug sollten sich die Mitglieder der Lampedusa-Gruppe bei der Ausländerbehörde melden, damit ihre Fälle einzeln geprüft werden können. Bis zum Abschluss aller rechtlichen - auch gerichtlichen - Prüfungen durften die Männer bleiben und arbeiten. Besonderes Augenmerk legte und legt die Ausländerbehörde auf ihre Integrationsbemühungen, darauf, ob die Männer ihr eigenes Geld verdienen.

Ihre rechtliche Beratung übernahm in über hundert Fällen die kirchliche Rechtsberatungsstelle Fluchtpunkt. Dort arbeitet die Rechtsanwältin Insa Graefe. Und auch sie staunt über den Erfolg des ausgehandelten Kompromisses: "Die meisten hatten eher eine geringe Vorbildung. Und auch die, die wenig lesen und schreiben konnten, die vorher wenig Fremdsprachen gelernt hatten, haben hier wirklich erstaunliche Lebenswege hingelegt, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und das lag einerseits ganz bestimmt daran, dass es ja eine Gruppe ist, die sich selber organsiert hat und selber für ihre eigenen Rechte gekämpft hat und daher auch einfach einen Willen mitgebracht hat, der bestimmt nicht überall so da ist und eine Stärke und eine Kraft. Auf der anderen Seite lag es ganz sicher auch an der Unterstützung. Und, ich glaube, es lag daran, dass diese Möglichkeit überhaupt erst eröffnet wurde."

Blick auf eine Zukunft in Hamburg

Abgeschoben wurde bislang niemand aus der Lampedusa-Gruppe. Von den 120 durch Fluchtpunkt betreuten Männer hat mittlerweile die Hälfte eine ein-, zwei- oder dreijährige Aufenthaltserlaubnis. Aber es gibt auch Mitglieder der Lampedusa-Gruppe, erzählt Insa Graefe, die eine Zusammenarbeit mit den Behörden bis heute ablehnen. Wo und ob sie überhaupt in Hamburg leben, ist nicht bekannt.

Der Gerüstbauer Isaac Nnanemal gehört zu denen, die sich bei den Behörden gemeldet haben. Er ist zuversichtlich, dass er dauerhaft bleiben darf. Schlussendlich ist er auch dem einstigen Bürgermeister Olaf Scholz dankbar für sein Einlenken, er ist dankbar für die Hilfe von Insa Graefe, von Sieghart Wilm und den vielen Hamburger Aktivisten, die die Lampedusa-Gruppe unterstützt haben.

Isaac Nnanemal freut sich auf eine Zukunft in Hamburg: "Vielleicht gibt Gott mir eine deutsche Frau. Und dann lebe ich mein Leben wie Deutsche auch. Aber eben wie ein schwarzer Deutscher!" Zweimal im Monat sitzt er im Gottesdienst in der St. Pauli-Kirche. Kehrt zurück an den Ort, an dem er nach der Flucht aus Libyen, nach dem Flaschensammeln und Betteln in Italien endlich wieder Hoffnung schöpfen konnte.