"Afrika braucht keine Babysitter"

22:41 Minuten

Etwa zwei Billionen Dollar Entwicklungshilfe hat Afrika in den letzten Jahrzehnten erhalten. Gebracht hat sie nichts, meinen afrikanische Ökonomen. Sie machen Entwicklungshilfe sogar dafür verantwortlich, dass Afrika immer ärmer wird.

Heißer Wind bläst roten Sand über den Kadaver eines Kamels. Nicht weit davon stehen vier Artgenossen zwischen dornigen Sträuchern – so abgemagert, dass man jede Rippe unter dem Fell zählen kann.

"Wir haben eine schwere Dürre. Wir haben schon versucht, unsere wenigen Kühe zu verkaufen, aber keiner will sie haben", erklärt Abdirahman. "Viehhirten kommen von weit her, um uns nach Gras für ihre Tiere zu fragen."

Abdirahman lebt im äußersten Norden Kenias, im Bezirk Mandera direkt an der Grenze zu Somalia und Äthiopien. Es ist Anfang 2018, der Höhepunkt der jüngsten Dürre in Ostafrika. Fast drei Jahre hat sie gedauert. Mittlerweile hat es wieder geregnet, aber das ist nur eine Atempause. Hunger gehört hier zum Leben – genau wie Hilfe aus Nairobi und dem Ausland:

"Die Dürre kommt immer wieder", sagt die kenianische Menschenrechtlerin Fatuma Abdulkadir Adan. "Die Gemeinden hier hatten mal ihre eigenen Überlebensstrategien, aber die sind weitgehend verschwunden. Die Leute sagen: Warum soll ich überhaupt noch etwas anbauen, wenn es ohnehin Hilfslieferungen gibt?"

Die Hilfsgelder zerstören jede Eigeninitiative

Zwar versucht die Regierung vorzusorgen. Sie baut Wasserreservoirs und wirbt für mehr Farmen und kleinere Viehherden. Aber das geht viel zu langsam und ist außerdem ein schwerer Kampf gegen die Traditionen der nomadischen Viehzüchter, erklärt Hussein Mohammed Alio von der Nationalen Dürrebehörde:

"Sie betrachten das als Fluch. Wenn du nicht mindestens 100 Kamele hast oder 1.000 Ziegen, dann bist du arm. Du hast gar nichts. Die Tiere sind eine Quelle des Stolzes. Wer viele hat, genießt Ansehen in der Gesellschaft."

Mit der Folge, dass die großen Herden in den immer häufigeren Dürren jämmerlich verenden, die Menschen verarmen und immer weiter auf Hilfe von außen angewiesen sind. In Mandera sind sogar simple Heuschober mit Spenden aus dem Ausland gebaut. Die Menschen in den Dürreregionen haben mittlerweile jede Eigeninitiative verloren:

"Wir hoffen, dass die Regierung uns helfen wird. Und vor allem verlassen wir uns darauf, dass Gott uns hilft."

Dürren allein verursachen keine Hungersnöte

Die großzügige Hilfe für die Hungernden trägt nichts dazu bei, die Ursachen der Probleme zu bekämpfen. Dürren alleine verursachen keine Hungersnöte. Dafür sind andere Faktoren verantwortlich: Bürgerkrieg, Terror, Misswirtschaft, Korruption, Politik oder schlichte Unfähigkeit. Das heißt, die Not kommt immer wieder und aus der Nothilfe wird eine permanente Einrichtung.

"Die Hilfe ist nichts Gutes. Das Problem ist, dass sie schädlich ist", sagt Dambisa Moyo. Die Ökonomin aus Sambia ist bereits seit gut zehn Jahren eine der schärfsten Kritikerinnen von Entwicklungshilfe jeder Art:

"Ehrlich gesagt, ich glaube, bei dieser Art von Hilfe geht es um Mitleid. Die Überzeugung, dass Afrika es nicht alleine schaffen kann."

Die wohlmeinenden Helfer aus dem Westen tragen nach Ansicht der Experten einen wichtigen Teil der Schuld an den permanenten Krisen auf dem afrikanischen Kontinent. Beispiel Hunger: In Kenia gibt es auch in Dürrezeiten Nahrungsmittel genug. Ihr Preis ist das Problem, der Transport – und die Untätigkeit der Regierung.

"Es ist wirklich traurig", meint James Shikwati, kenianischer Ökonom und Fellow der deutschen Robert-Bosch-Academy. "Wir haben diese ständigen Spendenaktionen, anstatt dass die Regierung ihrer Verantwortung nachkommt und zum Beispiel die Landwirtschaft rationalisiert oder ihr Verteilungssystem."

Ein Anreiz für schlechte Politik

Die internationale Hilfe nimmt der Regierung die Arbeit ab und verhindert so effektive Vorsorge. Und das gilt nicht nur für die Nahrungsmittelversorgung. Hilfsorganisationen betreiben Hospitäler und Schulen und übernehmen sogar die Wasser- und Stromversorgung.

"Gesundheitswesen, Bildung, Infrastruktur, Sicherheit – das sind öffentliche Güter", betont Dambisa Moyo. "Es ist die Aufgabe der afrikanischen Regierungen, ihre Bevölkerung damit zu versorgen."

Die reichlich fließenden Gelder aus dem Westen sind ein Anreiz für die afrikanischen Machthaber, ihren Job nicht zu tun. Denn wenn es der Bevölkerung zu gut geht, gibt es weniger Hilfszahlungen. Schlechte Politik wird nicht abgestraft. Im Gegenteil, so James Shikwati:

"Die Hilfe subventioniert indirekt schlechte Politik. Nehmen Sie zum Beispiel den Kongo oder auch Kenia. Die Konflikte dort werden im Grunde von den Eliten verursacht, die sich um das Geld aus dem Westen streiten."

"Wir sind nicht abhängig vom Westen"

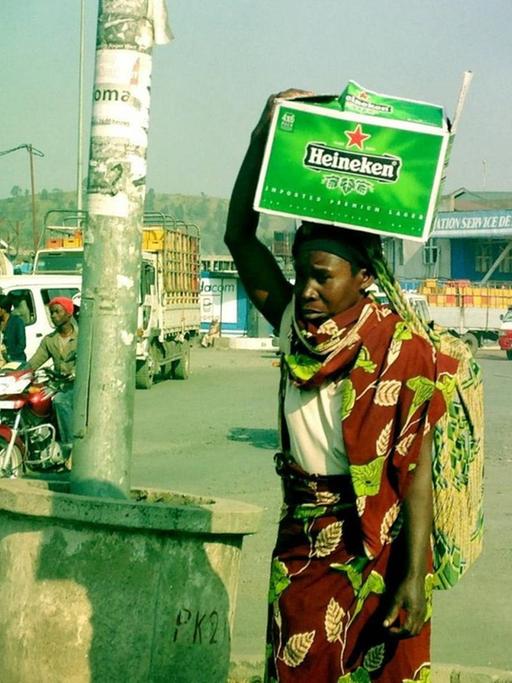

Ganz Afrika stirbt und wartet hilflos auf die Retter aus dem Westen – diese Botschaft verbreiten die selbsternannten Retter bereits seit Jahrzehnten. Die Biafra-Kinder Ende der 60er, die Hungernden in Äthiopien in den 80ern, die Ebola-Toten 2014 – erschütternde Bilder von leidenden Menschen bringen Spenden und zementieren die Klischees vom armen Krisenkontinent, der ohne die großzügige Hilfe nicht mal überleben kann. Sehr zum Ärger vieler Afrikaner:

"Afrika ist rohstoffreich. Wir sind nicht abhängig vom Westen. Tatsächlich brauchen die uns."

Ob Coltan oder Kobalt, Kaffee oder Kakao, Bananen oder Blumen – die Welt ist auf Afrikas Reichtümer angewiesen. Und die ehemaligen Kolonialherren profitieren immer noch von ihnen. Aly-Khan Satchu, der bekannteste Wirtschaftsanalyst Kenias:

"Mehr Geld fließt von diesem Kontinent in den Westen, als an Entwicklungshilfe hereinkommt. Wenn wir es schaffen, unsere Wirtschaft in Schwung zu bringen, dann haben wir eine Chance."

Eine Chance auf dauerhafte und nachhaltige Entwicklung. Die Enzwicklungshilfe hat dabei kläglich versagt. Seit den 50er- und 60er-Jahren sind Schätzungen zufolge rund zwei Billionen Dollar auf den afrikanischen Kontinent geflossen.

"Die Hilfe war ein totales Desaster", findet Dambisa Moyo. "Wir haben in letzten 40, 50 Jahren gesehen, dass sich auf dem ganzen Kontinent das Wachstum verlangsamt hat. Die Armut ist gestiegen. In den 70er-Jahren haben zehn Prozent der afrikanischen Bevölkerung in Armut gelebt. Heute leben 70 Prozent von weniger als zwei Dollar am Tag."

Nicht trotz, sondern wegen der Hilfsgelder, so Dambisa Moyo. Sie hält das gesamte Konzept Entwicklungshilfe für gescheitert. Und damit steht sie nicht allein auf dem afrikanischen Kontinent. Aly-Khan Satchu:

"Sie war kein effektiver Weg, um Afrika nach vorne zu bringen. Das ist ganz klar. Deshalb sagen wir: Handel statt Hilfe. Geschäfte machen ist ein besserer Weg, diese Probleme anzugehen."

Handel statt Hilfe - macht China es besser?

China macht längst vor, wie das funktionieren kann.

Eine riesige Teermaschine walzt langsam durch ein bisher unberührtes Stück Busch. Sie asphaltiert ein neues Stück Umgehungsstraße für Nairobis ständig total verstopfte Innenstadt.

Die Baufirma stammt aus China, genau wie die Kredite für die Finanzierung des Baus. Eines von vielen Infrastrukturprojekten quer über den afrikanischen Kontinent.

"Die Chinesen leisten einen großartigen Dienst. Ihre Haltung gegenüber Afrika ist nicht geprägt von Mitleid oder Schuldbewusstsein, die dem Hilfemodell zugrunde liegen. Die Chinesen wollen in Afrika Geschäfte machen. Und das hilft Afrikanern, weil sie Jobs finden", erklärt Dambisa Moyo.

China ist mittlerweile der größte Handelspartner des afrikanischen Kontinents. Es hat seine Direktinvestitionen in den vergangenen Jahren verzehnfacht. Und chinesische Unternehmen bauen dringend benötigte Straßen, Häfen, Flugplätze, Stromleitungen und Telekommunikationsnetze.

China hat auch die neue Bahnlinie von Mombasa nach Nairobi gebaut, die Präsident Uhuru Kenyatta vor knapp drei Jahren höchst feierlich eingeweiht hat:

"Heute feiern wir die Grundsteinlegung für die Transformation Kenias in ein industrialisiertes, wohlhabendes Land."

Allerdings gibt es die nicht ohne Schattenseiten: Chinesische Firmen schaffen zwar Arbeitsplätze, geben Afrikanern aber oft nur miese Jobs, zahlen Dumpinglöhne und liefern häufig zweifelhafte Qualität. Und sie verlangen weit überhöhte Preise, für die Chinas Banken großzügig Kredite geben.

"Kurzfristig sieht das alles gut aus", sagt James Shikwati. "Aber langfristig haben wir die Bedrohung durch eine neue Schuldenkrise. Und wenn Sie Ihre Schulden nicht bezahlen, dann wird Ihr Gläubiger Ihnen irgendwann vorschreiben, wie Sie Ihre Wirtschaft managen sollen."

Afrikas Schuldenlast steigt rapide

Die Schuldenlast auf dem Kontinent steigt jedes Jahr um alarmierende 25 Prozent. Mehr als die Hälfte der afrikanischen Staaten stehen am Rande des Bankrotts. Derzeit ignorieren viele Regierungschefs diese Bedrohung. Ihnen gefällt, dass die Chinesen sie als Geschäftspartner behandeln und nicht bevormunden als ewige Wohlfahrtsempfänger.

"Afrika braucht keine Babysitter. Je weniger sich die Welt um Afrika kümmert, desto besser geht es Afrika." So hat Ruandas Präsident Paul Kagame es 2018 in einem Zeitungsinterview ausgedrückt. Ruanda ist eins der Länder, die das Mitleid gründlich satt haben und selbst bestimmen, wer ihnen wie hilft. Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt es auch in Äthiopien - und in Eritrea, das sonst eher durch seine diktatorische Regierung und ihre Menschenrechtsverletzungen Negativschlagzeilen macht.

Durch einen schmalen Kanal strömt Wasser auf ein sorgfältig bepflanztes Beet. Tomaten wachsen hier neben Reihen mit Blumenkohl, Spinat, Karotten und Gewürzen.

"Die Marktpreise für unser Gemüse sind mal höher, mal niedriger. Aber Blumenkohl geht am besten. Er ist teuer, genau wie einige Bohnensorten wie z.B. Sojabohnen." Das Gemüse wird im ganzen Land verkauft, sagt Hafir Saye, die Administratorin des kleinen Dorfes Lanza in Eritrea.

Ein kleiner Generator brummt vor sich hin. Er betreibt eine Pumpe, die das Wasser aus einem Damm ein paar hundert Meter den Berghang hinauf auf die Felder leitet. Das ganze Jahr, egal, ob Regen- oder Trockenzeit:

"Jeder Farmer bewirtschaftet ein gleich großes Stück Land. Und alle pflanzen Gemüse. Das bringt mehr Geld als Getreide, und der Lebensstandard hier ist im Vergleich zu anderen Dörfern der beste."

Eritrea akzeptiert fast keine Entwicklungshilfe mehr

Der Mikrodamm, der das möglich gemacht hat, wurde von der EU finanziert. In Zusammenarbeit mit der Regierung. Eritrea akzeptiert schon lange keine andere Form der Hilfe aus dem Ausland mehr, vor allem keine Nahrungsmittelhilfe.

"Es gab eine Zeit in Eritrea, Anfang der 90er Jahre, zu der 90 Prozent unserer Bevölkerung von Nahrungsmittelhilfe abhängig waren", sagt Yemane Gebreab, der Berater des Präsidenten. "Wir halten nicht viel davon – einfach, weil solche Almosen Abhängigkeit schaffen."

Hilfe ja, aber nur zur Selbsthilfe – nach den Entwicklungsplänen der Regierung. Dieser Standpunkt hat viele Hilfsorganisationen aus dem Land getrieben, die sich nichts vorschreiben lassen wollten. Die EU ist geblieben – auch nach heftiger Kritik, dass Europa damit ein Unrechtsregime unterstützt.

"Wir sind der Ansicht, dass Zusammenarbeit, kritisches Engagement uns weiterbringen kann in dem Bereich", sagt Christian Manahl, der frühere EU-Botschafter in Asmara. "Sich zurückziehen aus Eritrea ist unserer Ansicht nach nicht zuträglich, um die Menschenrechtssituation zu verbessern."

Seit den Spendenaktionen für die ausgemergelten Biafra-Kinder vor 50 Jahren hat sich die Entwicklungshilfe verändert. Seriöse Organisationen setzen auf mehr Zusammenarbeit statt auf simple Geschenke. Aber nach Ansicht von James Shikwati reicht das nicht:

"Das ganze Konzept der Entwicklungshilfe ist problematisch, denn bringt Geschäft und Hilfe durcheinander. Die entwickelten Länder sagen Hilfe, wenn sie über Geld reden, mit dem sie ihre eigenen Interessen in Afrika verfolgen."

"Die Europäische Handelspolitik muss sich ändern"

Dambisa Moyo sieht nur einen Weg: Mittelfristig muss auch die neu benannte Entwicklungszusammenarbeit weg.

"Wir müssen Rückzugsstrategien entwickeln, damit die Regierungen einen Anreiz haben, das Richtige zu tun. In den Fällen, in denen Hilfe funktioniert hat, war sie immer zeitlich begrenzt", sagt sie.

Erfolgreiche Hilfe macht sich selbst überflüssig. Aber daran sind weder Afrikas Machthaber interessiert, die mit den geschenkten Geldern reich geworden sind, noch die internationalen Hilfsorganisationen. Schließlich ist Entwicklungszusammenarbeit ein Millionengeschäft. Über die Alternative zum Hilfsmodell sind sich Afrikas Ökonomen weitgehend einig.

"Eine Zusammenarbeit, die eine höhere Produktivität in Afrika ermöglicht, damit Afrikaner sich z.B. Produkte aus Europa leisten können", betont James Shikwati. "Dafür muss allerdings die europäische Handelspolitik geändert werden, die Afrikanern den Zugang zu den Märkten der EU schwer macht."

Wichtig ist auch, dass Hilfe nicht mehr über die bürokratischen und oft korrupten Regierungen Afrikas fließt, sondern dass Unterstützung an der Basis ankommt. Das heißt Kapital und Chancen für Jungunternehmer und junge Leute auf der Suche nach einem Job. Aly-Khan Satchu:

"Wenn die Länder hier keine Jobs für ihre jungen Menschen auf dem Kontinent schaffen können, dann steigen sie alle in ein Boot und gehen nach Europa. Selbst aus der europäischen Perspektive müssen wir unsere Denkweise ändern. Wir müssen Gelegenheiten schaffen für Afrikaner in Afrika. Das ist die endgültige Lösung."