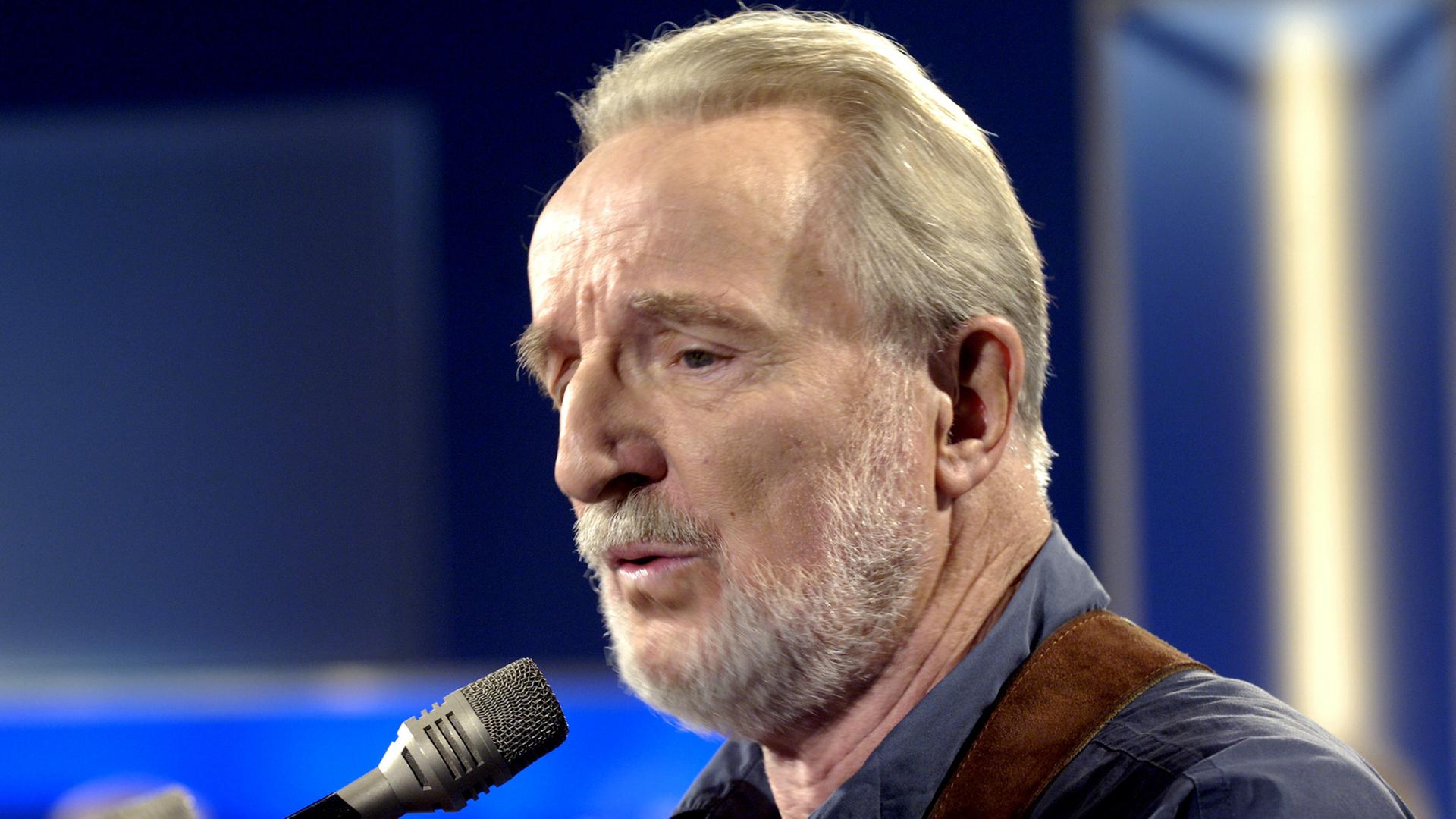

Nostalgisch, pointiert und poetisch

Ohne Pathos und Parolen: Hannes Wader ist mit "Sing" ein wohltuender Mix aus Selbstironie und Melancholie gelungen. Auch wenn der streitbare Sänger versöhnlicher geworden ist, hat er auf dem neuen Album nichts von seiner rhetorischen Kraft verloren.

"Ich habe eine unglaubliche Freude am Singen und bin froh und dankbar, dass ich es noch kann."

Als Hannes Wader 2012 seinen 70. Geburtstag feierte und mit dem Weltmusikpreis RUTH und dem Echo für sein Lebenswerk geehrt wurde, da dachten wohl die Wenigsten, dass er sich noch einmal mit einem Album und neuen Liedern zurückmelden und auf Tour gehen würde. Denn wenn er heute sagt, singen sei nicht nur ein Teil seines Lebens, sondern sein Leben selbst, dann sollte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser verdienstvolle wie stilprägende Barde die Gitarre ja schon einmal an den Nagel hängen wollte. Und das für immer:

"Es gab so eine Phase in den 80ern, da hat man mich fast mit Gewalt auf die Bühne peitschen müssen. Ich habe so eine Abscheu gehabt, auf die Bühne zu gehen. Das war eine depressive Phase, könnte man sagen. Welche Gründe das hatte, kann ich Ihnen nicht mal sagen. Das kommt manchmal so. Ich hoffe, ich habe das überwunden. Sehr gut sogar und ich hoffe, es kommt in den nächsten 10 Jahren nicht wieder."

Ein Album der Erinnerungen

Erinnerungen an vergangene Zeiten – fiktiv oder erlebt. Sie ziehen sich durch die neuen Lieder des Albums wie ein roter Faden. Balladen voller Poesie und Sprachwitz, erzählt zuweilen mit dem Abstand von Jahrzehnten. Wie im Opener "So wie der". Da beobachtet Hannes Wader einen heruntergekommenen Straßenmusiker und bekennt: "So, wie der, bin ich schon lange nicht mehr." Wader selbst hat ja in den 60er Jahren seine ersten Erfahrungen als Liedersänger auf der Straße gemacht:

"Ich und ein paar andere. Wir waren eigentlich die Ersten, die damals mit der Gitarre auf der Straße standen und sangen. Das war neu. Selbst die Polizei wusste noch nicht so, wie sie das handhaben sollte. Ob sie uns vertreiben sollten oder ob sie uns lassen sollten. Es hatte was Frisches."

Mit dem zweiten Lied, dem achtminütigen "Wo ich herkomme", greift Hannes Wader, in seiner Musik schon immer an Folk und Americana orientiert, auf den Talking Blues zurück. Ein Sprechgesang, den Wader in den späten 60er Jahren in Deutschland etabliert hatte. Unter anderem mit den Balladen vom Schwein Monika etwa, vom Rattenfänger und nicht zuletzt vom legendären "Tankerkönig".

Ungeschönter und knallharter Talking Blues

Weniger unversöhnlich und zornig als in seinen "Bürgerschreck"-Jahren, aber genauso scharfzüngig, pointiert und detailverliebt: So hört sich der Talking Blues des 72-jährigen heute an: ungeschönt und in der Aussage knallhart.

"Der Talking Blues bietet einem die Möglichkeit, sehr schnell, also in einem Staccato-Stil sozusagen viel Text und viel Inhalt in kürzester Zeit zu übermitteln. Es ist auch bisschen Nostalgie. Ich bin überhaupt eine nostalgische Existenz. Also ich stehe heute noch immer wie vor 50 Jahren, als ich anfing, alleine mit der Gitarre auf der Bühne oder stehe da und mache das, und mein Herz hängt an der Folkmusik und vor allen Dingen an der akustischen Gitarre. Und da gibt es natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel keinen Rap machen mit der akustischen Gitarre. Das klingt nicht. Aber ein guter, alter, traditioneller Talking Blues. Der tut's."

"Ich bin ein fast berühmter Sänger"

"In dem Refrain sage ich, ich bin nirgendwo zu Hause. Zu Hause habe ich mich nie gefühlt, wo ich auch war. Das ist okay so, damit komme ich klar. Und ich gehöre weder heute noch zur Arbeiterklasse, sondern ich bin ein fast berühmter Sänger und gehöre aber zu keiner anderen Klasse."

Zeit seines Liedermacher-Lebens war der "fast berühmte Sänger" auf der Suche nach einer ideellen Heimat. Doch die turbulenten Zeiten seines ideologischen Umherirrens hat er endgültig hinter sich gelassen. Angekommen ist Wader bei einem linksorientierten, zutiefst menschlichen Weltbild, mit dem er auch in seinen neuen Liedern fantasievoll und variantenreich spielt.

Ohne Pathos und Parolen, dafür mit Poesie und einem wohltuenden Mix aus Selbstironie und Melancholie zelebriert er die neuen Lieder: brillant und ideenreich wie eh und je, selbstironisch ohne zynisch zu sein, selbstkritisch ohne zu kokettieren. Befindlichkeiten ohne Betroffenheitswahn. Der streitbare Sänger ist versöhnlicher geworden, hat nichts von seiner rhetorischen Kraft verloren und bleibt dennoch allein.

"Ich habe festgestellt, in meinem 73. Lebensjahr: Ich gehöre nirgendwo hin. Dabei fühle ich mich auch sehr wohl."