Hier finden Sie das Sendungsmanuskript: Hans Keilson

Ein verfolgter Schriftsteller, der nicht hassen wollte

Widerstand in den besetzten Niederlanden

Hans Keilson: "Ich war in den Niederlanden untergetaucht während des deutschen Überfalls und der deutschen Besetzung – habe ich für die freie Gruppe Amsterdam gearbeitet, eine illegale Organisation."

Dienke Hondius: "Die Freie Gruppe Amsterdam war ein loser Verbund kleiner eigenständiger Gruppen, in denen sich zumeist junge Leute zusammengeschlossen hatten, um Widerstand zu leisten."

Dienke Hondius: "Sie wussten nicht viel voneinander, denn es war sicherer, in kleinen Gruppen zu arbeiten. Die Geschichte der Freien Gruppe Amsterdam ist sehr interessant, weil etwa zwanzig Prozent ihrer Mitglieder jüdisch waren. Es handelte sich also um eine gemischte Gruppe, in der jüdische und nichtjüdische Menschen einander unterstützen. Zum Beispiel halfen Freunde und Bekannte einander, Orte zum Untertauchen zu finden. Auch Hans Keilson war, soweit ich weiß, Teil dieses Netzes gegenseitiger Hilfeleistung."

Hans Keilson: "Ich war untergetaucht, zuerst war ich untergetaucht an der holländisch-deutschen Grenze in Rekken-Eibergen und später wechselte ich dann nach Delft, das waren die Eltern einer Patientin von mir, die mir angeboten hatte, dass ich bei ihnen untertauchen konnte, bei einem chemischen Ingenieur von der Gist- en Spiritusfabrik in Delft. Die verfälschten Pässe und zwar mit einem außergewöhnlich guten Verfahren. Ich hab’s in meiner Untertauchzeit bei der Amsterdamschen Polizei checken lassen, und die sagten mir, es wäre das beste Fälschungsprozedere gewesen, das sie bisher gesehen hätten, es wäre nicht zu erkennen gewesen, dass der Pass gefälscht war. "

Dienke Hondius: "Es gab die Fälscher-Zentrale, eine Gruppe, die sich darauf spezialisierte, Dokumente zu fälschen und auch die Sicherheit gefälschter Papiere zu prüfen. Einige Mitglieder der Gruppe waren Künstler, Graphiker, und konzentrierten sich darauf, Ausweise zu fälschen."

Hans Keilson: "Ich hatte einen sehr guten Pass, der auch gefälscht war, und sie fragten mich, weil ich damals auch nicht sehr jüdisch aussah, ob ich nicht einige Reisen unternehmen könnte, um Konflikte, die entstanden waren, dort, wo Leute untergetaucht waren, mit ihrem Gastgeber, um diese Konflikte zu bearbeiten, also eine Crisisintervention. Diese Arbeit breitete sich aus, ich nahm auch Bon-Karten mit und andere wichtige Botschaften, ich war eigentlich ein ganzes Jahr auf der Achse unterwegs, im Zuge. Doch eine ziemlich gefährliche Angelegenheit auch, aber es ist gut gegangen."

Bert Jan Flims Vater half, jüdische Kinder zu verstecken

Bert Jan Flims Vater half, jüdische Kinder zu verstecken. Bert Jan Flim, ein baumlanger Friese, erfuhr davon erst mit Mitte zwanzig. Seitdem erforscht er die Geschichte der untergetauchten jüdischen Kinder in den Niederlanden und ihrer Helfer.

The rescue of 800 Dutch Jewish Children - Dr Bert Jan Flim - bei YOUTUBE

Bert Jan Flim. Saving The Children. History of the Organized Effort to Rescue Jewish Children in the Netherlands 1942 – 1945. CDL Press 2004.

Bert Jan Flim dokumentiert die Arbeit niederländischer Widerstandsgruppen, die sich darauf spezialisiert hatten, jüdische Kinder zu verstecken.

Einen englischsprachigen Vortrag über seine Forschung finden Sie hier.

Hans Keilson: "Ich habe hauptsächlich auch mit den Pflegefamilien gearbeitet. Und nach dem Alter der Kinder habe ich versucht, mit den Kindern zu sprechen. Nach dem Alter der Kinder: Was sie schon begreifen konnten und verarbeiten konnten, ne. Aber für mich war das wichtigste die Spannung in der Familie zu vermindern."

Bert Jan Flim: "Sie können nicht in ein Dorf oder eine Kleinstadt kommen und sagen: "Hallo, hier bin ich, ich habe jüdische Kinder dabei, wer hilft mir, sie zu verstecken?" Das wird nicht funktionieren. Sie müssen die Machtstrukturen in der lokalen Gemeinde nutzen, und das bedeutet: Sie müssen sich zum Beispiel an einen Fabrikbesitzer oder, in den meisten Fällen, an die Geistlichen vor Ort wenden. Die Geistlichen kennen ihre Gemeinde, ihnen vertraut man, so gut wie jeder war ja damals religiös. Die Kirchen hatten enorm viel Macht. Die Leute vom Widerstand baten also den Pfarrer vor Ort um eine Liste vertrauenswürdiger Gemeindemitglieder. Sie suchten diese Familien dann auf und erklärten: Ich komme von Pfarrer Soundso, und er hat mich gebeten, Sie zu fragen, ob Sie ein jüdisches Kind aufnehmen würden. Sie müssen also wissen, wem Sie vertrauen können. Sie müssen auch herausfinden, wie Sie Kinder, oder in anderen Fällen Erwachsene, sicher aus der größten Stadt, also Amsterdam, zu den Verstecken in den ländlichen Gegenden im Osten, Norden und Süden der Niederlande bringen können. Sie nannten das IT. Illegale Technik. Das muss man lernen, wenn man Profi werden will im Verstecken von Menschen."

Hans Keilson: "Viele Kinder haben doch vier, elf, dreizehn Adressen gehabt. Dass sie wechseln mussten. Untertauchadressen. Weil die Pflegefamilie es nicht geschafft hat, oder es zu gefährlich wurde, oder die Kinder zu schwierig wurden, sich nicht anpassen konnten. Die Kinder, das ist ja das Wesen des man-made-desaster, das etwas über sie kam, was sie aus ihrem Entwicklungsstand ja nicht begreifen konnten und auch nicht verarbeiten konnten."

Tanja von Fransecky Sie wollten mich umbringen, dazu mussten sie mich erst haben. Hilfe für verfolgte Juden in den deutsch besetzten Niederlanden 1940 – 1945, Lukas Verlag

Tanja von Fransecky gibt eine kenntnisreiche und leicht lesbare Einführung ins Thema mit vielen Augenzeugenberichten, Fotos und Literaturhinweisen.

Ed van Thijn: "Meine Geschichte. Vom NS-Lager ins Parlament" Aus dem Niederländischen von Annegret Klinzmann, agenda Verlag 2004.

Der spätere Amsterdamer Bürgermeister Ed van Thijn erzählt, wie er als elfjähriger Überlebensexperte nach Lager- und Gefängnishaft zu seinen Eltern zurückkehrte.

Diet Eman und James Schaap: "Liebe, die den Hass besiegt" Aus dem Amerikanischen von Martina Merckel-Braun, R. Brockhaus Verlag 1995

Diet Eman erzählt, wie sie als junge Frau im niederländischen Widerstand kämpfte, von ihren Freunden und von einer großen Liebe.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehörte folgender, auch statistisch nachweisbarer Zusammenhang:

Die Qualität der Hilfe, die Menschen nach der akuten Bedrohung erfahren, beeinflusst die weiteren Lebenschancen mehr als das Ausmaß der erlittenen Gräuel.

Hans Keilson: "Ich habe zeigen können, dass Kinder mit einer schwierigen Untertauchzeit, aber einer relativ günstigeren Nachkriegsperiode positiver, besser aus dem ganzen Schlamassel herausgekommen sind als Kinder, die eine relativ weniger schwere Kriegs/Verfolgungszeit gehabt haben, aber eine sehr schwierige Nachkriegszeit. Ich habe Kinder gesehen, die in der Nachkriegsperiode es besonders schwer gehabt haben und besonders beschädigt herausgekommen waren sowohl im persönlich individuellen Bereiche als auch im sozialen Bereich, in der Berufsausbildung. Und bei meiner Untersuchung kam heraus, dass die dritte traumatische Sequenz, das heißt die Nachkriegsperiode, die entscheidende Periode ist, um das ganze traumatisierende Geschehen zu charakterisieren. Und das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, weil man das auch anwenden kann auf andere Populationen von Kindern, die ja auch auf dieser Erde leider noch sehr schwierige Sachen mitmachen müssen."

Hans Keilson: "Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Untersuchung zum Schicksal jüdischer Kriegswaisen" Unter Mitarbeit von Herman R. Sarphatie, edition psychosozial 2005

Isidor Kaminer: "Für ihn war so wichtig, dass er mit den Kindern, die aus den Lagern kamen oder aus den Verstecken kamen, gearbeitet hat. Das hat ihn fast empört, wenn die anderen Analytiker theoretisch darüber sprachen oder schrieben. Da hat er immer wieder gesagt: "Ich habe sie gesehen. Ich habe die Kinder gesehen." Und dann versteht man auch, warum es für ihn auch wichtig war, dass so fundiert darzustellen, dass man nicht mehr daran rütteln konnte. Und das war nicht nur ein Kind, das er gesehen hatte, oder zwei, drei Kinder, die er in Behandlung hatte. Er hatte sehr, sehr viele Kinder gesehen und das hat ihn nicht mehr losgelassen."

Karin Gäßler: "Eigentlich gab es bis zu seinem Konzept der sequentiellen Traumatisierung kein wirkliches Konzept, überhaupt auch nur ansatzweise verstehen zu können: Was ist da eigentlich passiert? Und was ist mit den Menschen passiert, die das erlebt haben? Die das erlitten haben und die zum Glück überleben konnten."

Isidor J. Kaminer: "Psychiatrie im Nationalsozialismus" Das Philippshospital in Riedstadt (Hessen), Mabuse Verlag, 1996

Karin Gäßler: "Extremtraumatisierungen in der Pubertät" Verlag Peter Lang, 1993

Hans Keilsons Verständnis von Trauma

Ralf Syring: "Ich glaube, da war er überrascht, da hat er nicht mit gerechnet, dass das, was er gemacht hat, so weit auch Auswirkungen hat. Und ich glaube, es hat ihn sehr gefreut."

Der Theologe Ralf Syring arbeitet als Therapeut und Berater in Krisengebieten weltweit. 1990 begleitete er in Angola die Demobilisierung von Kindersoldaten. Hans Keilsons Langzeitstudie über die jüdischen Kriegswaisen gab ihm Rückhalt.

Ralf Syring: "Die Unita hat sehr viele Kinder in ihre militärische Struktur gezwungen. Es waren dann bei der Demobilisierung in diesen Jahren etwas über 8000 Kinder, die waren z.T. acht bis zwölf Jahre alt."

Ältere Jugendliche hatten jahrelang als Soldaten überlebt und gemordet. Der Friede des Jahres 1990 sollte in ihrem Leben nur eine kurze Ruhephase sein, denn die Unita nahm schon 1992 den bewaffneten Kampf wieder auf. Ralf Syring lernte in Angola David Becker kennen, der in Chile lange Zeit mit den Verfolgten der Pinochet-Diktatur und ihren Familien gearbeitet hatte.

David Becker: "Was relevant ist zu verstehen, im Sinne der sequentiellen Traumatisierung, ist, dass für solche Kinder das Kriegsende einen weiteren Zusammenbruch bedeutet, weil vorher sind sie vielleicht zu mordenden Soldaten geworden, aber sie hatten eine Organisation, in der sie existieren konnten. Und diese Hülle, die hört natürlich auf, wenn sie plötzlich nichts mehr sind und Soldat auch nicht mehr und dann merken sie plötzlich, sie hatten schon lange kein Zuhause mehr und sie hatten vielleicht nie eins.

Ralf Syring: "Das erste, wo wir wirklich eingreifen mussten, war, dass es einen Vorschlag gab, der mit sehr viel Geld verbunden war, die Kinder aus diesen Kasernierungslagern herauszunehmen und sie in sozusagen große Kinderlager zu bringen. Und da war besonders eine Psychologin in Angola, die sagte, man müsse die Kinder sofort aus der militärischen Struktur herausnehmen, weil die würde sie traumatisieren. Da haben wir gesagt, das kann man nicht machen. Da hat uns Keilson schon den Weg gewiesen. Da traumatisieren wir die Kinder nochmal."

Wer den Krieg und die Traumatisierungen als Ereignis begreift, das nun zu Ende ist, will die Kinder möglichst schnell aus den militärische Strukturen herausnehmen und an einem anderen Ort therapeutisch behandeln. Wer die Jahrzehnte von Kampfhandlungen und Ruhephasen im Gedächtnis behält, die Bindungen wahrnimmt, die auch innerhalb des Militärs entstanden sind, und die zerstörte Zugehörigkeit der Kinder zu ihren Dörfern und Familien berücksichtigt, wählt einen langsameren Weg, in dem neue Loyalitäten entstehen, während alte aufgegeben werden.

Ralf Syring: "Und das Wesentliche, was wir da zuerst gelernt haben, war: Die Kinder, die traumatisiert sind, sind nicht krank. Sondern es ist eigentlich eher eine gesunde Reaktion auf eine pathologische Situation. Und ich kann nicht diejenigen, die mit dieser Situation nicht zurechtkommen, die nicht schlafen können - die Kinder waren ja sowohl Täter als auch Opfer, die haben ja auch gemordet im Auftrag - und diese Situation kann man nicht einfach damit lösen, dass man sagt: Die sind krank, und wir müssen sie also behandeln, sondern man muss sie unterstützen. Man muss sie so weit unterstützen, dass sie wissen, wann sie Hilfe nötig haben, wann sie selber Unterstützung suchen müssen, und das ist eigentlich etwas, was Hans Keilson in seinem hervorragenden Werk über die sequentielle Traumatisierung so en detail beschrieben hat. Also eben genau den Kontext zu sehen, das hat er uns gut vorgemacht."

Die Traumatheorie Freuds und das später entstandene Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung verstehen Trauma als seelische Reaktion auf eine einzelne Erfahrung extremer Ohnmacht. Der Fokus liegt auf den Störungen des einzelnen Menschen. Die Gesellschaft, in der ein traumatisierter Mensch wieder leben lernen soll, wird als heil und funktionsfähig wahrgenommen. Auch in Deutschland oder den USA erweist sich dieses Konzept schnell als begrenzt. In Kriegsgebieten und Diktaturen steht es in offenem Widerspruch zur Realität. Ralf Syrings angolanische Kollegen suchten deshalb nach anderen Theorien und Denkanstößen und wandten sich an das chilenische Zentrum für Menschenrechte und psychische Gesundheit, für das David Becker bereits seit vielen Jahren arbeitete. Eine Kooperation kam zustande.

Ralf Syring: "Das war auch noch interessant, dass wir eine Zusammenarbeit Süd-Süd sozusagen gemacht haben, dass die Chilenen von dem lateinamerikanischen Institut für psychische Gesundheit und Menschenrechte nach Angola kamen und dass ich gemerkt habe, wie diese Menschen, die aus der Pinochet-Diktatur ihre Erfahrungen hatten, wie schnell sie sich verständigen konnten mit den Kolleginnen und Kollegen in Angola, über das worauf es eigentlich ankommt."

Im Gepäck hatten die Therapeuten aus Chile keine Rezepte, sondern Gesprächsbereitschaft und Aufmerksamkeit für die konkrete Situation in Angola. Hans Keilsons Traumatheorie bestärkte sie darin, die spezifische Situation vor Ort zu untersuchen und den Betroffenen zuzuhören. Was wünschten sie sich, was bereitete ihnen die größten Probleme? Als im angolanischen Bürgerkrieg 1990 eine Pause eintrat, litten die Überlebenden besonders unter der Unruhe der Toten, die nicht nach überliefertem Ritual bestattet werden konnten.

David Becker: "Wenn so etwas wie Massenmord passiert oder moderne Kriege geführt werden, dafür sind diese Rituale nicht erfunden worden. Und ein Kindersoldat, der seine Familie oder Mitglieder im Dorf umgebracht hat und in dieses Dorf zurückkehrt, wann stellt der ne Bedrohung für das Dorf dar, weil er den Frieden der Toten stört? Und wie kann man ihm helfen? Kann der seine Schuld in Anführungsstrichen bezahlen?"

Ralf Syring: "Die Kinder oder die Jugendlichen, die dann wieder zurückkamen, die konnten in ihre Gemeinden aufgenommen werden unter der Bedingung, dass sie durch ein Reinigungsritual liefen, dass sie das durchmachten, und diese Reinigungsrituale, die waren regional verschieden, angefangen davon, dass einer der Ältesten mit dem Jugendlichen an einen Fluss ging, der musste sich ausziehen, die Kleider wurden in den Fluss geworfen und schwammen weg und er kriegte neue. Es gibt das Ritual in anderen Formen. Der Älteste geht mit dem Jugendlichen in eine Strohhütte und die wird angezündet und sie bleiben so lange drin, bis es gar nicht mehr geht, ohne selber verletzt zu werden, und kommen dann raus und dann ist er gereinigt. Da gibt es eine ganze Reihe von Spielarten, wie solche Reinigungsrituale stattfinden können, und die haben auch den Jugendlichen geholfen, weil sie sich von dem Moment an in den Gemeinden nicht mehr ausgeschlossen fühlten, sie wurden richtig wieder aufgenommen. Das Problem dabei war, und da ist uns deutlich geworden, keines der Konzepte, die das sind ist das einzig gültige, das Problem dabei war, dass in diesem Konzept dieser traumatische Prozess danach nicht mehr angesprochen werden konnte, denn der war durch die Reinigung beseitigt. Das heißt die Vorstellung war, wenn wir diese Reinigung hinter uns haben, dann ist sie erfolgt und dann kann man darauf nicht mehr zurückkommen. Wenn dann dieser Jugendliche trotzdem noch Schwierigkeiten hatte, noch Albträume hatte, mit der Situation nicht klarkam, mit seinen Erinnerungen nicht zurechtkam, konnte er darauf nicht mehr Bezug nehmen. Dann musste irgendwas Neues als Erklärung gegeben werden."

Hans Keilson erlebte, wie seine Ideen in anderen Weltgegenden aufgenommen und weiterentwickelt wurden. Im hohen Alter lernte er den Therapeuten Boja Ephraim aus Mosambik kennen.

Ralf Syring: "Ich weiß noch, dass ich ihn angerufen hab und gefragt hab, können wir das machen, dass wir über die Kindersoldaten in Angola eine Veranstaltung machen. Und dann hat er gesagt, nein, ach jeden Abend in einer anderen Stadt, da war er 88, das ist mir zu anstrengend. Dann habe ich ihm gesagt, ja aber da wird auch der Kollege Boja Ephraim, das ist ein mosambikanischer Psychologe, der auch mit Kindersoldaten in Mosambik gearbeitet hat, der wird dann auch mit dabei sein. Was, hat er gesagt, das ist ja interessant, da kann ich ja wirklich was lernen. Ja, dann machen wir das. Und er war, glaube ich, sehr froh und auch stolz darauf, dass seine Arbeit da eine Bedeutung gewonnen hat."

David Becker: "Es gibt große Schwierigkeiten, wenn selbst Betroffene anderen Betroffenen versuchen zu helfen, weil sie tendenziell die gleichen blinden Flecken haben, auf der andern Seite geht es gar nicht anders, wenn sie Gegenden haben, wo Hunderttausende von Menschen betroffen sind. Und das gelingt auch sehr vielen Leuten auf der Welt, und ich denke, Keilson ist ein Beispiel für die Schwierigkeit, aber auch für die Realität. Das ist da, wo Trauma stattfindet."

Manche Strategien der Unterdrückung erweisen sich als universell. Die Zerstörung von Trauerritualen und das Stören der Totenruhe gehören bis in die Gegenwart zur Verfolgung der Juden. In Hans Keilsons Roman "Der Tod des Widersachers" berichtet ein junger Hitler-Anhänger von der Schändung eines Friedhofs. Die Zerstörung des Friedhofs verstört schließlich auch die Täter. Den Opfern soll sie die letzte Zuflucht nehmen. Je kompletter die Macht ist, die Täter über ihre Opfer gewinnen wollen, desto mehr richtet sich der Angriff auch auf den Bezug zur Vergangenheit, die für jeden Realitätsbezug wichtige Trennung zwischen Tod und Leben und die Beziehung zum Jenseits.

David Becker: "Wenn das Begraben nicht stattfinden kann, wenn die Leichen nicht da sind, oder der Tod so schrecklich war, dass man nicht mehr richtig begraben kann, dann fehlt ein essentieller Teil dessen, was Trauern, Weiterentwicklung ermöglicht. Und von daher ist die Entwertung des Friedhofes, die Zerstörung der Toten, das was man in Angola Kinder gezwungen hat zu machen, oder was in Lateinamerika die Politik des Verschwindens war, es ist immer das gleiche, nämlich dass ein essentielles Ritual, mit dem wir den Tod ertragen, aber auch unsere Verlorenen letztendlich lieben können, einem zerstört wird, und jedes Mal wenn das zerstört wird, produziert es schwerste Konflikte und das ist sicherlich Teil des Ziels immer gewesen, weil das für uns in unserem Menschsein offensichtlich ein ganz zentrales Element ist, und sehr häufig versucht repressive Politik, genau das zu zerstören."

Auch Hans Keilsons Eltern, die in Auschwitz ermordet wurden, hatten kein Grab. Seine Langzeitstudie über die jüdischen Kriegswaisen verstand er auch als Kaddisch für seine Eltern. Die Arbeit an seiner Untersuchung gab ihm die Möglichkeit, differenziert nach den Ursachen für Leid und den Chancen auf Linderung zu fragen, Verluste zu benennen und gleichzeitig etwas in der Welt zu bewirken. Große Hartnäckigkeit und ein langes Leben waren nötig, damit dies gelang. Hans Keilson erkannte an, dass viele seiner Patienten ihr Leben lang unter den erlebten Gräuel leiden und um verlorene Angehörige trauern würden, doch er suchte, für sich selbst und für sie, nach Möglichkeiten, sich einzumischen. Ein Beispiel dafür, wie Opfer wieder in einen gesellschaftlichen Raum eintreten und die Gemeinschaft mitgestalten können, erzählt Ralf Syring aus seiner späteren Arbeit in Südafrika.

Ralf Syring: "In Südafrika gab es Parlamentsanhörungen zu dem Gesetzentwurf für ein Kinderschutzgesetz. Und da sind viele Erwachsene gewesen, die damals ihre Meinung äußerten in der Anhörung im Parlament, und wir waren damals mit einer Gruppe von Kindern dort, und da hat ein vierzehnjähriges Mädchen im Parlament in Kapstadt, darum gebeten, dass in das Gesetz aufgenommen werde das Recht der Kinder, auf der Straße zu leben. Und da war eine ältere Abgeordnete, die regte sich furchtbar auf und sagte: Weißt du denn nicht, welcher Gefahr und welcher Gewaltandrohung die Kinder auf der Straße ausgesetzt sind, wenn sie dort leben? Und da hat das Mädchen ganz ernsthaft gesagt: Wissen Sie denn nicht, welcher Gewalt die Kinder in den Familien ausgesetzt sind, wenn sie dort leben? Und das ist es auch, was Hans Keilson uns gezeigt hat: Man muss genau hingucken. Und nicht von vornherein das eine für richtig und das andere für falsch halten."

Hans Keilsons Erkenntnis, wie entscheidend die dritte Sequenz im Prozess der Traumatisierung, die Zeit nach der akuten Lebensbedrohung, ist, verpflichtet. David Becker zieht daraus Schlussfolgerungen für die Gegenwart: Eine Gesellschaft, die Flüchtlingen mit Vertrauen und Verständnis begegnet, stärkt sich selbst.

David Becker: "Weil man Leuten, wenn man ihnen das Leben weiter schwer macht, eben nicht dazu verhilft, beweglich zu werden, autonom zu werden, handlungsfähig zu werden, integrationsfähig zu werden, vielleicht auch wieder weggehen zu können, sondern man macht sie nur weiter kaputt, und je kaputter die Menschen sind, desto unbeweglicher sind sie, und je unerreichbarer und je ununterstützbarer, deswegen ist auch zum Beispiel diese ganze Diskussion über den Familiennachzug wirklich schlimm, weil Familiennachzug nichts damit zu tun hat, endlos viele Flüchtlinge hier auf zunehmen, aber sehr viel damit zu tun hat, dass es sehr viel besser ist, dass Leute in Familien existieren als alleinstehende junge Männer zu sein, die per se ein hohes Gefährdungspotential haben. Das heißt, wenn man wirklich an Frieden interessiert wäre in unserer Gesellschaft, dann müsste man vehementestens für den Familiennachzug eintreten, genau weil es die Verhältnisse um vieles erleichtern würde."

Hans Keilson (100). Neue Rundschau 2009, Heft 4. Dieser Band der neuen Rundschau versammelt Aufsätze von David Becker, Ralf Syring und anderen Kennern von Hans Keilsons wissenschaftlichem und literarischem Werk.

David Becker: "Die Erfindung des Traumas" Verflochtene Geschichten. Edition Freitag 2006 / Psychosozial-Verlag 2014

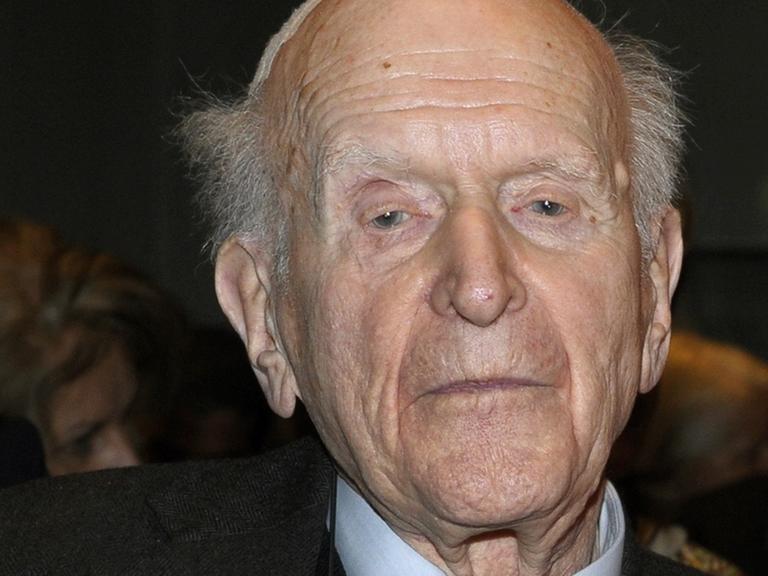

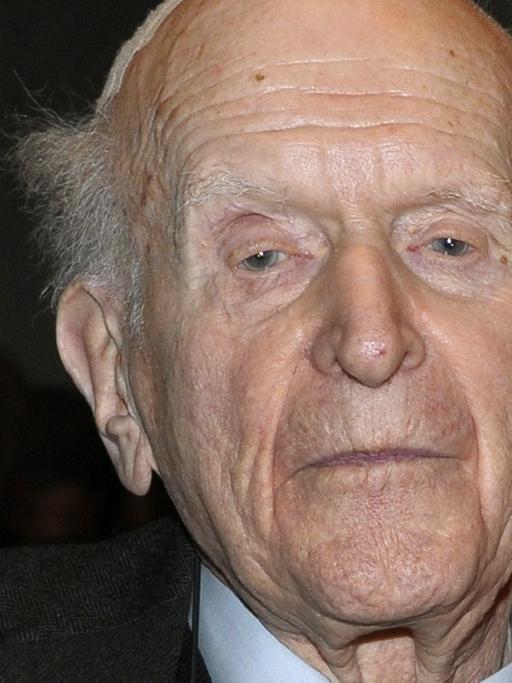

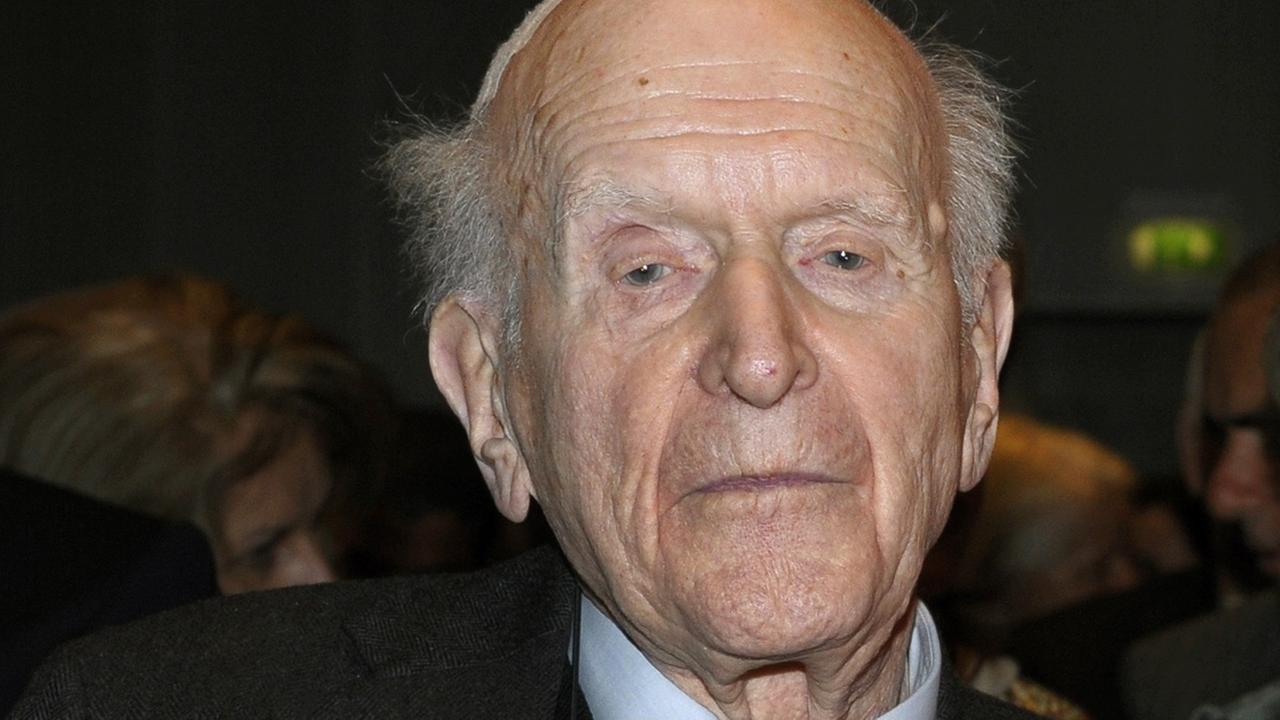

Hans Keilson

Hans Keilsons literarisches Werk wurde in Deutschland nach 1945 zunächst wenig wahrgenommen. Seinen großen Roman "Der Tod des Widersachers" hatte er während der deutschen Besetzung der Niederlande begonnen und zu Beginn seiner Untertauchzeit im Garten vergraben. Nach dem Krieg arbeitete er weiter daran. Während die deutsche Originalausgabe 1959 kaum Beachtung fand, wurde die englische Übersetzung 1962 in den USA ein großer Erfolg.

Die Keimzelle dieses Romans war das 1938 veröffentlichte Gedicht "Bildnis eines Feindes".

In den achtziger Jahren gab der Germanist Gerhard Kurz, der in den Niederlanden gelehrt hatte und eine Zeit lang Hans Keilsons Nachbar gewesen war, wichtige Anstöße für die Wiederentdeckung von Keilsons literarischem Werk in Deutschland. Gerhard Kurz’ Vermittlung ist es zu verdanken, dass in der Gießener Edition literarischer Salon zunächst zwei schmale Gedichtbände und ein Essayband erschienen.

Hans Keilsons Erzählungen und Romane, Gedichte und Essays erschienen 2005 in wurden 2005 von Gerhard Kurz und Heinrich Detering im S. Fischer Verlag herausgegeben.

Hans Keilson. Werke in zwei Bänden. Verlag S. Fischer 2005

Heinrich Detering: "Der letzte Akt war dann hier in meiner Wohnung in Göttingen, wo wir uns überlegt haben, wir machen jetzt anstelle eines Schlusswortes etwas Offenes, nämlich ein Gespräch, das dann noch einmal sehr gründlich von beiden redigiert worden ist. Vielleicht war das Schönste an diesem letzten Akt, dass Hans vorschlug, die Rollen umzukehren. Er wollte sich aufs Sofa legen und ich sollte am Kopfende sitzen und ihn fragen und er wollte frei assoziierend antworten wie er es in seiner Praxis mit seinen Patienten erlebte. Der Psychotherapeut auf der Couch. Das fand er selber sehr lustig. Und er lag bester Laune hier auf dem Sofa und hat händereibend gesagt: "Nun frag mich aus." Und hat diese Situation sehr genossen. Hans war in einer bezaubernden Weise selbstbewusst und uneitel. Und dazu gehörte, dass er nicht die geringste Scheu hatte, sich selbst analytisch zu befragen oder befragen zu lassen."

Hans Keilson: "Da steht mein Haus" Erinnerungen, Verlag S. Fischer, 2011

Hans Keilson: "In dieser Zeit habe ich dann meine Novelle "Komödie in Moll" geschrieben, eine Untertauchgeschichte von einem Juden, der untergetaucht ist und an einer Lungenentzündung stirbt. Man hat erwartet, dass der Tod von der anderen Seite kommen würde, aber er stirbt ganz gewöhnlich im Bett. Aber man konnte ihn nicht beerdigen, in dieser Zeit konnte man ja keinen Untertaucher öffentlich beerdigen, man hat ihn, also die Leiche, unter eine Bank im Park gelegt, und am folgenden Morgen wurde sie gefunden und so weiter, das ist eine wahre Geschichte, eine Anekdote, die habe ich zum Thema meiner Novelle gemacht."

Der Tote unter der Parkbank trägt den Schlafanzug seines Gastgebers, in den die Wäschenummer eingenäht ist. Das junge Ehepaar, das ihn versteckt hat, muss deshalb selbst für einige Zeit untertauchen. Hans Keilson erzählt die Geschichte so ökonomisch, mit so viel Taktgefühl und Sympathie seinen Figuren gegenüber, dass man kaum glauben mag, wie verstrickt er selbst als Untertaucher in ähnlich gefährliche Verhältnisse war.

Ganz anders liest sich Hans Keilsons Tagebuch desselben Jahres, dass Marita Keilson-Lauritz 2014 sorgfältig kommentiert und herausgegeben hat. Fiebrig und aufgewühlt erzählt es von Hans Keilsons Liebe zu einer jungen Niederländerin, die ebenfalls im Versteck lebte. Parallel zum Tagebuch schrieb Hans Keilson Sonette für seine Geliebte Hanna, die sein Lektor Roland Spahr im Nachlass entdeckte.

Hans Keilson: "Tagebuch 1944" S. Fischer Verlag, 2014

ENT WURZELT

Ein inspiratives Lese- und Betrachtungsbuch mit Musik. Texte von und

über Moses und Felix Mendelssohn, Vilém Flusser, Gilles Deleuze, Félix

Guattari, Benjamin Sprick und Clemens Malich. Malerei und Illustration

Clara Lotta Dittmer. Musik von Felix Mendelssohn, Hanns Eisler, Gideon

Klein, Viktor Ullmann und Mieczyslaw Weinberg. Es spielen das Felix

Mendelssohn Jugendorchester, das Goldberg Trio und Clemens Malich.

Musik, Gedanken und Lebensgeschichten verbinden sich in diesem Buch mit CD zu einem Mosaik, das neue Sichtweisen eröffnen kann. Die Kreative

Kraft von Kunst macht Prozesse erfahrbar, in denen wir zu Entscheidungen

und Handlungen finden, die vorher undenkbar waren. Diese "Ent-wurzelung"

lässt uns auf-brechen. Bewegung und Kreativität sind die Startpunkte

dieser Reise, Kunst und Philosophie die Landkarten.

Erschienen im Selbstverlag. Zu beziehen über Clemens Malich:

clemens.malich@hfmt-hamburg.de