Wo Süchtige als Kranke ernst genommen werden

30:28 Minuten

40 Jahre nach Christiane F. ist Heroin noch immer Thema in einer Stadt, in der Drogen zum Nachtleben dazugehören. Ausgrenzung und Stigmatisierung gibt es in Berlin auch heute noch, aber auch vielversprechende Therapieansätze.

Daniel ist groß, bewegt sich steif, etwas stimmt nicht mit seinem Hals. Er trägt eine lässige graue Retro-Jacke, darunter ein T-Shirt mit neongrünen Hip-Hop-Illustrationen. Auf der Brust baumelt ein Amulett, das ihm seine Freundin geschenkt hat. Es soll schlechte Stimmung fernhalten, erzählt er. Daniel hat lange Zeit Heroin gespritzt. Jetzt ist er in einem Substitutionsprogramm, erhält die Opiate medikamentös.

Das Spiel mit der Droge

Es ist schwierig für ihn, einen Anfang zu finden. Er probiert Drogen aus, weil er es spannend findet. Daniel kennt sich gut aus mit den chemischen Prozessen, die bei Drogenkonsum im Gehirn stattfinden, kann von Rezeptoren erzählen, wie sie wann wirken. Er träumt deswegen auch davon, chemischer Assistent zu werden. Aber einmal wird das Ausprobieren zu einem Abtauchen. Als er das erste Mal Heroin nimmt, weil seine Freundin an Krebs erkrankt. Ihre Aussichten auf Genesung standen schlecht. Es machte ihn fertig. "Ich kam einfach nicht zur Ruhe, zum Schlafen und hatte einfach nur dieses Bedürfnis: Ich will da einfach irgendwie mal kurz raus."

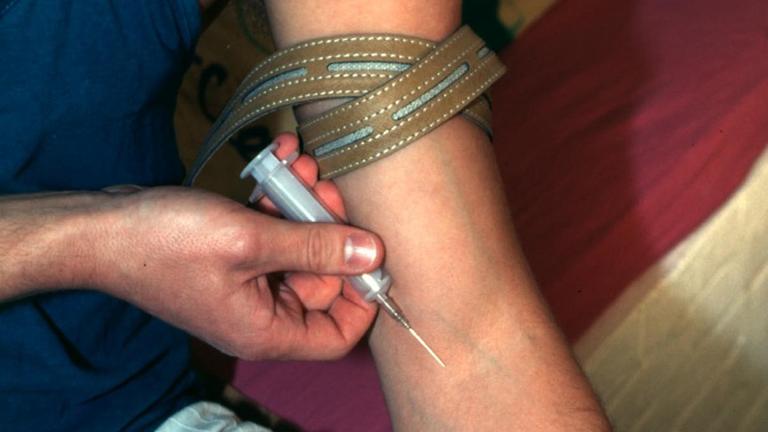

Drogenabhängiger setzt sich eine Injektion. © picture alliance / Rolf Kremming

Er schafft den Absprung, entzieht selbst. Noch hat er die Kraft dazu. Wieder passiert etwas, das ihn runterzieht. Er spielt mit der Droge. Tanzt mit ihr. Wenn er denkt die Sucht nimmt überhand, entgiftet er wieder. Denkt, er steht darüber. Doch dann hat er eine Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsbeamten. "Es ging eigentlich wirklich nur um eine kleine Liebesbotschaft, mit dem Edding auf einen Mülleimer. Es war wirklich keine großartig schlimme bösartige Tat, weil wirklich viele auf mich drauf sind und mir die Wirbelsäule ziemlich stark durchgezogen haben."

Selbstmedikation mit Heroin

Daniel malt ein Graffiti auf einen Mülleimer und wird von den Reinigungskräften so gegen das Metall gedrückt, dass sein Genick anbricht. Monatelang ging er von Arzt zu Arzt, wird aber nie richtig diagnostiziert. Ihm wird vorgeworfen, er wolle nur an die Schmerzmittel ran. So beginnt er, sich selbst zu medikamentieren. Wieder mit Heroin. "Ich war erst mal froh, keine Schmerzen mehr zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt, und man hat natürlich auch keine seelischen Schmerzen."

Die Firma des Sicherheitsbeamten wurde verklagt. Was Daniel widerfuhr, ist etwas, von dem viele, die Drogen konsumieren, berichten: Stigmatisierung. Ausgrenzung. Selbst bei den Ärzten: Einfach nicht mehr ernst genommen werden von denen, die eigentlich hinhören sollten.

"Es ist auch bei Heroinkonsum so, dass es viele Menschen gibt, die mal Heroin konsumieren ohne gleich abhängig zu werden. Also es ist überwiegend die Mehrheit des Substanz-Konsums, ist gar kein abhängiger Konsum. Aber zu uns kommen eben Leute, die die Kontrolle darüber verloren haben, die Hilfe suchen im Umgang damit. Und das ist immer noch eine sehr hohe Zahl. Aber es ist trotzdem eine Minderheit in der Gesellschaft und so wird sie leider auch behandelt, stigmatisiert, ausgegrenzt, kriminalisiert. Und die versuchen wir hier möglichst umfassend zu behandeln."

Ausgrenzung und Stigmatisierung

Dr. Till Kinkel leitet eine Gemeinschaftspraxis, in der Menschen, die abhängig von Substanzen sind, mit Medikamenten versorgt werden. Kinkel trägt anstatt des weißen Kittels einfach alles in schwarz: Jeans, Hoodie, Converse und selbst Maske. Der Mitte 50-Jährige hat seine Praxis zusammen mit drei Kollegen gegründet, in einem Neubau knapp außerhalb des Berliner S-Bahnrings. Er wünscht sich eine Gesellschaft, in der Drogenabhängige nicht mehr ausgegrenzt werden und wo das konsumieren von Substanzen nicht, wie früher, als Charakterschwäche angesehen wird, sonder als eine Krankheit, die behandelt werden kann. So, wie jemand mit Diabetes Insulin benötigt, braucht jemand mit einer Suchterkrankung eine dafür entwickelte Medizin.

"An sich ist das ja eine Erkrankung des Belohnungssystem des Gehirns, also dass Menschen ganz häufig das Gefühl des Belohntseins, des in sich Ruhens, des Zufriedenseins mit normalen, sag ich mal Stimuli, nicht erreichen können. Also normale Stimuli, die uns so als nicht drogenabhängige Menschen befriedigen, zur Zufriedenheit führen, sind eben normalerweise, sagen wir mal Sexualität, oder Eltern haben das mit Kindern kuscheln. Kleinstkinder haben das auch mit der Nähe zu den Eltern oder auch gute Gespräche, gutes Essen. Musik kann sowas machen, aufregende Tätigkeiten. Ich glaube, jeder von uns weiß auch, was ihn befriedigt und was nicht. Das ist unterschiedlich beim Menschen."

Abkürzung zum Glücksgefühl

Einer seiner Patienten vergleicht das Spritzen von Heroin mit einem Shortcut bei einem Videospiel: In jedem digitalen Autorennen gibt es diesen Shortcut, den man nehmen kann, um zum nächsten Level zu kommen. Während der junge Mann bei einem Computerspiel nie mogeln würde, wundert er sich über sich selbst im realen Leben: Für ihn ist der Konsum von Heroin wie so eine Abkürzung nehmen zu einem Glücksgefühl, an das man sonst schwer ran kommt. Er will es nicht recht verstehen, warum er im Spiel nie die einfachere Lösung nehmen würde, in der Realität aber schon.

"Bei Menschen, die drogenabhängig sind, vor allem bei Opiat-Abhängigen, sehen wir oft, wenn man mit den Menschen spricht, diesen inneren oder äußeren Käfig, in dem sie leben. Und es gibt Menschen, die zu mir sagen: Herr Doktor, mein Käfig, indem ich sitze, ist so eng. Ich kann mich noch nicht einmal umdrehen. Aber ich bin eigentlich ein Vogel. Und das sind dann Therapieziele, die unterschiedlich definierbar sind. Für manchen ist es erst einmal ein Ziel, dass man zum Beispiel einfach ein bisschen Teppich in den Käfig legt. Das ist dann schon mal was, dass er nicht so kalt und hart ist. Und für manche möchte man den Käfig vielleicht einfach ein bisschen größer machen. Bei manchen vielleicht die Stangen auseinander biegen. Für viele ist Freiheit auch anerkannt zu werden, respektiert zu werden, geliebt zu werden."

Zweimal täglich Heroin in Reinstform

Es gibt in Deutschland nur zwölf solcher Praxen, wie die von Dr. Kinkel. Dort werden die Menschen substituiert und können dann wieder Alltag lernen. Sie brauchen nicht mehr ständig anschaffen gehen, Angst vor schlechtem Stoff haben, in der Illegalität leben. Mit Verordnung per Krankenkasse wird der körperliche Drang der Droge genommen und die Seele kann sich wieder auf die ganz normalen Bedürfnisse konzentrieren.

Diamorphin kann sich hier hygienisch selbst verabreicht werden.© Deutschlandradio / Michaela Vieser

Die Teilnehmer der Diamorphin-Therapie, einer medikamentösen Form des Heroins, die Dr. Kinkel in seiner Praxis anbietet, müssen täglich zweimal die Praxis besuchen, denn das Medikament darf nicht nach Hause mitgenommen werden. Es ist Heroin in Reinstform. Urlaub oder mal ein Wochenende wegfahren, ist für die Patienten nicht möglich. Ein ziemliches Korsett, diese Freiheit vor sich selbst.

In einem Raum mit weißen Kacheln spritzen sich die Patienten dann das Diamorphin unter Aufsicht des Personals. "Da gibt es Menschen, die sich das applizieren. Dann stehen sie auf und gehen zur Arbeit. Und es gibt auch Menschen, die sich danach erst einmal mit dem Kopf auf der Tischplatte für ein paar Minuten ausruhen. Je nachdem, in welchem Stadium und in welchem Schweregrad sozusagen der Erkrankung ein Mensch ist, ist auch die Therapie ein bisschen unterschiedlich."

Ganzheitliche medizinische Versorgung

Aus manchen Räumen in Kinkels Praxis klingen die Töne von Computerspielen, in andern ist es gespenstisch still. In einem Stockwerk des Gebäudes können die Patienten mit Sozialarbeitern Probleme bereden, erhalten psychologische Betreuung und soziale Beratung, ganz oben ist ein Aufenthaltsraum. Er ist warm, es gibt Brettspiele, ein Sofa und eine Raucherecke.

Dr. Kinkels Praktikantin Elena ist beim Rundgang dabei. Sie gehört einer neuen Generation von jungen Medizinern an, die ganz selbstverständlich das Bewusstsein haben, dass Menschen, die Substanzen konsumieren, auch ganzheitlich medizinisch versorgt werden müssen. Klingt trivial, aber noch ist die Gesellschaft weit davon entfernt. So träumt Elena davon, einmal eine Zahnarztpraxis für solche Menschen zu eröffnen.

Die Versorgung und Hygiene wird unter Aufsicht gewährleistet.© Deutschlandradio / Michaela Vieser

In den Aufenthaltsräumen kocht sich eine ältere Frau mit grauen Haaren einen Tee. Ihr Alter ist schwer zu erraten, auch wegen der Maske. Sie läuft leicht gekrümmt, ihre Kleidung ist zusammengewürfelt, der Norwegerpulli viel zu groß, die Hose wird mit einem Gürtel über ihren Hüften zusammengehalten.

"Bei mir ist alles zu spät. Es existiert nur eine Wurzel, mehr nicht."

"Haben sie da ein Gebiss eigentlich drin?"

"Nein."

"Dann, ja, dann kriegen sie in ein paar Jahren ihr Gebiss."

"So lange werde ich nicht warten können. Also ich habe überlegt. Ich denke mal, bei allem, was vielleicht anstehen würde. Naja, kommt dann sofort der Gedanke, es lohnt ja gar nicht mehr, so ungefähr. Aber es wäre schon ganz schön, wenn ich mir vorstelle, ich könnte noch einmal, naja, ich bin Vegetarierin, aber trotzdem, es wäre noch sehr schön, mal was essen zu können, was nicht aus Reis besteht. Und ja, auch Gemüse muss man eigentlich kauen."

Dr. Kinkel und Elena besehen sich den Mund der Frau. Nicken. Sie lächelt.

"Manche Ärzte müsste man verbieten"

"Es ist wirklich so ehrenhaft, so richtig schön, dass sie sich darum kümmern. Also ich habe davor eigentlich nur negative Erfahrungen mit Ärzten. Also früher als ich jünger war, nicht, aber da konnte ich mir das quasi aussuchen. Wenn mir jemand nicht gefiel, dann bin ich sofort weggegangen. Aber, wenn man alt wird und dann irgendwie nicht mehr die Kraft hat, überhaupt sich für sich selbst entsprechend einzusetzen, dann ist man ja mehr oder minder immer zunehmend ausgeliefert. Ich war wirklich fast zehn Jahre beim Arzt, der war ja so schlimm. Da gibt´s Ärzte. Manche müsste man eigentlich verbieten."

Sie erzählt dann, wie der letzte Arzt ihr zuhörte, ihr dann 20 Euro zusteckte und sie beim Hinausgehen überall begrapschte. Wie andere Patientinnen ähnliches berichteten, und keiner etwas dagegen tut.

Seit 130 Jahren bieten SexarbeiterInnen in der Kurfürstenstraße ihre Dienste an. Trotz Corona-Epidemie scheint hier das Geschäft auf offener Straße zu laufen, die Kundschaft trägt Maske. Gerade werden viele neue Wohnhäuser gebaut, die Gentrifizierung schreitet voran, die neuen Mieter wollen eine saubere Nachbarschaft, in der sie nichts vom ursprünglichen Milieu mitbekommen. Sie wollen weder Prostituierte, noch Drogen sehen. Für Nele, die im Frauentreff Olga arbeitet, bedeutet das viel Arbeit. Sie führt Gespräche mit der Stadt, den Nachbarn und den Frauen, um ein möglichst harmonisches Nebeneinander zu ermöglichen. Bei einem Kiezspaziergang zeigt sie die Hotspots.

Weniger Heroin auf dem Straßenstrich

"Hier haben wir es ja mit zwei Stigmata zu tun. Einmal ist es halt einfach die Sexarbeit und dann natürlich die Wohnungslosigkeit und Drogenabhängigkeit. Und natürlich geht es da auch um strukturelle Gewalt." Die Frauen, die hier arbeiten, müssen in erster Linie Geld verdienen, um zu leben, um ihre Familien zu unterstützen. Viele konsumieren in diesem Milieu auch Drogen.

Prostitution an der Kurfürstenstraße© picture alliance / picture alliance / Wolfram Steinberg

"Auf jeden Fall Crystal Methamphetamin. Und klar gibt es auch Frauen, die Heroin konsumieren, intravenös, aber halt auch Folio rauchen. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall mehr aufputschende Substanzen sind, die konsumiert werden."

Heroin ist bei den Frauen auf dem Straßenstrich seltener geworden. Jede nimmt, was gerade am besten passt. Valium, um beim Diebstahl ruhiger zu machen. Lustfördernde Substanzen während der Arbeit. Je nachdem. Beim Frauentreff Olga werden daher Spritzen, Pfännchen, Filter, Kondome, Masken verteilt, damit man sich nicht gegenseitig ansteckt, oder Dreck mitspritzt. Klassische Prävention und Fürsorge, in Form von Essen, das täglich in Olgas Suppenküche angeboten wird. Olga ist auch die erste Anlaufstelle für gynäkologische Untersuchungen. Schwangerschaften sind nicht selten. Dann wird weiter verwiesen. Während Alkohol- und Zigarettenkonsum meist noch nicht einmal als Drogen angesehen werden, führen sie in der Schwangerschaft oft zu Fehlbildungen. Opiate wie Heroin tun das nicht.

Vom Dschungel in die Mitte der Gesellschaft

An der Charité gibt es die Ambulanz für Suchterkrankungen und Infektionen in der Schwangerschaft, geleitet von Dr. Jan-Peter Siedentopf. Sie ist ursprünglich entstanden, weil Frauen aus der Drogenszene schwanger wurden und wegen der wideren hygienischen Umstände auch oft an Infektionen litten, damals in den 70er-Jahren vor allem an Syphillis, dann Aids und heute Hepatitis C.

Jan-Peter Siedentopf hat gerade seinen eigenen Impftermin, gegen Covid-19, und auf den langen Wegen durch die vielen Gebäude des Krankenhauses Zeit, über seine Abteilung zu sprechen. Die Berliner Ambulanz wurde nach dem Vietnamkrieg gegründet, die zurückkehrenden GIs brachten das Heroin vom Alptraum im Dschungel mit und verbreiteten es in der Mitte der Gesellschaft. Der Konsum von Heroin in Deutschland nahm schlagartig zu.

"Aus jedem Krieg kamen verstärkt süchtig gewordene Menschen zurück und dann schwappte dieser Drogenkonsum auch in die Familien und damit auch zu den Frauen. Drogen gab es in jedem Krieg und zwar immer. Die Mischung aus sozusagen der Umgang mit dem Erlebten, mit den erlebten Dramen und Katastrophen und der medizinischen Behandlung als Schmerzmittel. Heroin ist auch als Schmerzmittel sehr gut geeignet und oft war es nicht Heroin-Abhängigkeit, sondern eben auch andere Opiate."

Anderthalb Jahre an der Nadel

"Wie hast du dich gefühlt, als du Heroin genommen hast?" "Warm. Und ruhig. Es war mir egal, dass sie versuchten, mich zu töten, es war mir egal, dass ich mitten in der Nacht geweckt werden könnte, weil Scharfschützen Bomben auf uns warfen und wir in das Loch rennen und verschwinden mussten. Es war mir egal. Ich meine, als es passierte, war es mir nicht egal, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich hatte keine Angst, dass es wirklich geschehen könnte. Ich hatte keine Angst, dass diese Wichser mich jeden Tag umbringen wollten. Und von den zehn Typen, mit denen ich hier ankam, waren noch vier übrig. Die anderen sechs waren schon verdammt tot. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Wegen dem Heroin. Es war mir egal."

Thomas Farr hat seine Erlebnisse in Vietnam mit Heroin zu kompensieren versucht.© Deutschlandradio / Michaela Vieser

Thomas Farr war Sniper während des Vietnamkrieges. Anderthalb Jahre hing er in Vietnam an der Nadel – und um Nachschub musste er sich nie sorgen.

"Oh, die Vietnamesen verkauften dir jede Art von Droge billig. Du bist der Feind und kannst dir alles kaufen. Ich hatte eine Nutte. Ich meine, ich hatte ein Mädchen, das sich um meine Hütte kümmerte, in der ich lebte, und sie kostete mich fünf Dollar die Woche. Sie putzte die Hütte, reinigte meine Uniform, putzte meine Schuhe und erledigte alle sexuellen Dinge, die ich wollte, für fünf Dollar die Woche. Und wenn man Heroin wollte, kam sie mit einer Tüte voll davon zurück, und es kostete keinen Pfennig, wissen Sie, und ich war etwa anderthalb Jahre lang auf Heroin unterwegs."

Lernen mit den Geistern zu leben

Thomas hat ausgerechnet heute seinen 67. Geburtstag, sein Mitbewohner im betreuten Wohnheim backt ihm eine blaue Sahnetorte.

"Ich habe 163 bestätige Kills. Ich persönlich denke, dass es eher 200 sind, aber bestätigt sind 163. Und das lastete nach dem Krieg wie eine große Schuld auf meinen Schultern. Und ich habe nie wirklich viel darüber nachgedacht, bis ich anfing, selbst Kinder zu haben. Und dann war es so, dass viele dieser Typen Väter waren. Was habe ich ihren Kindern angetan? Und dann nahm mein Drogenkonsum zu, weil ich nicht darüber nachdenken wollte. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben."

Thomas hat gelernt mit den Geistern zu leben. Die Drogen helfen dabei. Er erzählt von Zeiten, wo er vier Flaschen Whiskey die Woche trank, kiffte, um konzentriert zu bleiben, und wenn es ganz schlimm wurde, Heroin spritze. Seit fast einem Jahr ist er clean. In seinem Zimmer hängen Bilder aus allen Jahrzehnten und erzählen von seinem ungewöhnlichen Leben: Mitte der 70er-Jahre, nach dem Vietnamkrieg, zog er nach Berlin.

Er flog wöchentlich über die Mauer und fotografierte sie für die Alliierten, er war dabei, wenn Agenten auf der Glienicker Brücke ausgetauscht wurden, später arbeitete er als Fotograf bei Operationen im Krankenhaus. Es war seine letzte Frau, die ihn dazu überredete, in die Entzugsklinik zu gehen. Dort hat er viel aufgearbeitet, hat getöpfert, seltsame Tentakel-ähnliche Gebilde, die jetzt zwischen seinen Büchern stehen. Ganz werden ihn die Alpträume wohl nie loslassen.

Dinge, die man einfach wegdrücken will

Was in den 70er-Jahren die Heimkehrer vom Vietnamkrieg waren, sind heute die Geflüchteten, die aus Krisenregionen kommen und Dinge erlebt haben, die man sich nicht vorstellen kann oder mag. Dinge, die man einfach wegdrücken will. Christian Hennis ist Leiter der Birkenstube im Berliner Stadtteil Moabit. Hier dürfen illegale Drogen konsumiert werden. Wenn nicht gerade Corona-Epidemie herrscht, ist das Wartezimmer voll. Jetzt sitzt eine Sozialarbeiterin vor den Konsumräumen und lässt immer nur drei Menschen auf einmal vor.

"Was hat sich geändert? Also erst einmal war das hier natürlich eine Einrichtung, die mit dem traditionellen Berliner schwerst abhängigen Klientel arbeitete. Und das waren viele, viele Deutsche und Leute zweiter, dritter Generation, deren Eltern mal hierhergekommen waren. Und das änderte sich dann so Jahreswechsel 2015/16 und dann nach 17 gehend ganz doll. Also dass hier dann auf einmal Leute aus 30 verschiedenen Ländern waren, mit entsprechend vielen Sprachen, Leute aus Kulturen, die wir hier noch gar nicht kannten und auch noch keine kulturellen Erfahrungen damit machen konnten. Und vor allem Leute, die kein Deutsch sprachen und auch kein Englisch sprachen und mit denen natürlich eine Kommunikation entsprechend schwierig war."

Drogen teilen strengstens verboten

Kulturelle Unterschiede zeigen sich auch im Drogenkonsum und selbst erfahrene Sozialarbeiter wie Christian Hennis müssen sich an alles herantasten. Wenn man will, dass die Menschen den Ort weiterhin als sichere Zone nutzen wollen, müssen sie sich an die dort geltenden Regeln halten. Das ist allererste Voraussetzung.

"Du darfst hier und draußen dein Piece oder dein Koks nicht mit irgendjemanden teilen. Hier in der Birkenstube oder in den deutschen Drogenkonsumräumen darfst du nach Paragraph zehn Betäubungsmittelgesetz Betäubungsmittel in geringer Menge zum eigenen Konsum haben. Das unterscheidet die Situation hier von der Situation auf der anderen Straßenseite. Was du aber nicht machen darfst, ist das, was du dir hier mitgebracht hast, mit jemandem anderen teilen. Das ist verboten, da müssen wir drauf achten. Sorry, ihr dürft nicht teilen, ihr dürft nicht von einem Blech Heroin rauchen, dürft das nicht herumgehen lassen und dies ist zum Beispiel ein kulturelles No-Go. Im Grunde genommen für die. Aber für uns ist eine Sache, die wir durchsetzen müssen."

Und wer drinnen nicht konsumieren darf, wird wieder auf die Straße, in die Illegalität verbannt. Darum ist es wichtig, sich mit solchen kulturellen Feinheiten auseinanderzusetzen. Christian Hennis führt durch die weiteren Räume.

"Hier stehen wir gerade in einem Raum, der ist voll mit Metall, Regalen, alles voller Kanülen, Spritzen, Ascorbinsäure, Handschuhe, Pflaster, alles was man so braucht in Drogenkonsum, Raum, Brechbeutel. Die Spritzen sind aus England, die werden ganz speziell hergestellt, also für unsere Kundschaft in verschiedenen Farben. Und da haben wir jetzt so ein bisschen Angst mit Brexit, dass das irgendwie schwieriger wird. Der Brexit ist doof. Die gibt's in vier verschiedenen Farben, die laufen gut. Also unsere Kundschaft bedient Spritzen mit einer Hand, ne? Und dazu müssen die gut laufen. Also muss der Stempel gut im Kolben hin und her laufen. Und das macht nicht jede Spritze."

Von Spritzen, Kolben und Holzgriffen

Du musst ein Auge für 100 verschiedene Artikel haben, sagt Christian Hennis. Holzgriffe zum Beispiel. "Für was brauchen wir Holzgriffe? Holzgriffe sind auseinander geschnittene sogenannte Bambus-Vorhänge und die braucht man, die steckt man auf so ein Pfännchen, wo das Heroin drin aufgekocht wird, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Das ist nicht nur eine nette Geste, sondern es ist medizinisch wichtig, wenn man sich mal die Fingerspitzen der Kundschaft anguckt. Die sind halt rissig und rau und offen. Keimeeintrittstpforte, wollen wir nicht. Und daher bieten wir eben auch für die, die es wollen, solche Griffe an, dass sie sich nicht die Finger verbrennen."

Es ist eine Parallelwelt, die sich hier auftut. Wenn man erst einmal den Paradigmenwechsel im Kopf vollzogen hat und das Konsumieren von Substanzen als Krankheitsbild und nicht als rein illegale Tätigkeit sieht, sind solche Orte unabdingbar, Orte an denen Menschen in Ruhe Substanzen einnehmen können, die ihnen helfen, den Alltag zu meistern. Orte, an denen Produkte angeboten werden, die das Konsumieren von Drogen sicherer machen, die irgendwo in einer Fabrik hergestellt werden, weil es einen Markt dafür gibt. Pfännchen, Filter, Holzgriffe.

Alle zehn Tage eine Überdosis

In der Birkenstube gibt einen Raum, in dem gespritzt werden kann, einer zum Rauchen, einen zum Versorgen von Wunden. Sozialarbeiter helfen bei der Suche von Wohnungen oder bei legalen Auseinandersetzungen. "Letzte Woche hatten wir einen, der Kokain und Heroin zusammen in einem Löffel gespritzt hat. Und dann kam eben erstmal so für fünf Minuten eine völlige Aufgeregtheit durch Kokain, Krampfgeschehen und der fängt auf einmal an, schräge Sachen zu wimmern, Finger aufeinander los zu rappen und wir so, beruhig dich, steh auf. Nicht so, setz dich bitte wieder hin und zack kippt der Kopf nach hinten und er wird blau. Und dann setzte das Heroin ein mit seiner atemberaubenden Wirkung. Und dann ist es halt auch richtig schick, wenn man coole, gelassene, geübte, erfahrene, kaltblütige Kollegen und Kolleginnen hat, mit denen man dann so eine Situation managt."

Alle zehn Tage passiert so eine Überdosis. Und dann ist es gut, wenn sie in einem Drogenkonsumraum passiert, wo Leben gerettet werden kann. Die Mitarbeiter brauchen Geduld und Fingerspitzengefühl. Sie wissen ihre Klienten gerne in ihrer Obhut, denn nur hier in den Räumen sind sie sicher.

"Also die 95 Prozent der Leute, die hier herkommen, sind gezielt, höflich, kooperativ, feine Leute. Nur 5 Prozent haben Schwierigkeiten, weil sie immer und überall Schwierigkeiten haben, weil ihre Psyche dementsprechend ist oder ihre Erziehung entsprechend war und wir da jetzt auch nicht mehr so schnell was dann drehen können. Aber mein Ehrgeiz ist es auch, diese fünf Prozent, die es hier besonders schwierig haben, dass man da pädagogisch auf sie so einwirkt. Dass wir das eben doch hinkriegen. Manchmal kriegen die Leute es dann eben auch nur für eine Woche hin - und dann sind sie mal für eine Weile weg, weil sie sich daneben benommen haben. Und dann kommen sie wieder. Also das ist eben so bei einem. Das muss man doch auch checken und sich klarmachen, dass das Leute sind, die unter einem permanenten Stress stehen. Durch Angst vor Entzug, Angst vor Schmerzen, Ausgrenzung durch die gesamte Gesellschaft. Die sind das Letzte in den Augen der meisten. Und das kriegst du mit, merkste und entsprechend reagierst du."

Sucht als Krankheit verstehen

Das Konzept macht Schule. Christian Hennis berichtet, dass Sozialarbeiter aus Thailand und sogar aus den USA kommen, um von ihnen zu lernen. Das Bundesgesundheitsministerium hat neulich einen 3D-Film von der Einrichtung gedreht, als Lehrmaterial. Auch in den anderen Bereichen und Institutionen passiert etwas. Dr. Kinkel unterrichtet jedes Jahr an der Charité den Masterstudiengang für International Health. Policy Makers aus der ganzen Welt wird hier eine neue Sichtweise auf Drogen näher gebracht: kein Abstempeln, sondern Anpacken. Menschlichkeit zeigen. Sucht als Krankheit erfassen. Seit dem Schicksal der Christiane F., dem Mädchen aus dem sozialen Brennpunkt Gropiusstadt, hat sich viel getan.

Vor der Birkenstube ist an eine Hauswand ein Graffiti gemalt. Darauf ein Junge, der einen Elefanten, dem die Stoßzähne ausgefallen sind, in der Hand hält. Daneben steht: "As long as you are standing, give a hand to those that have fallen."