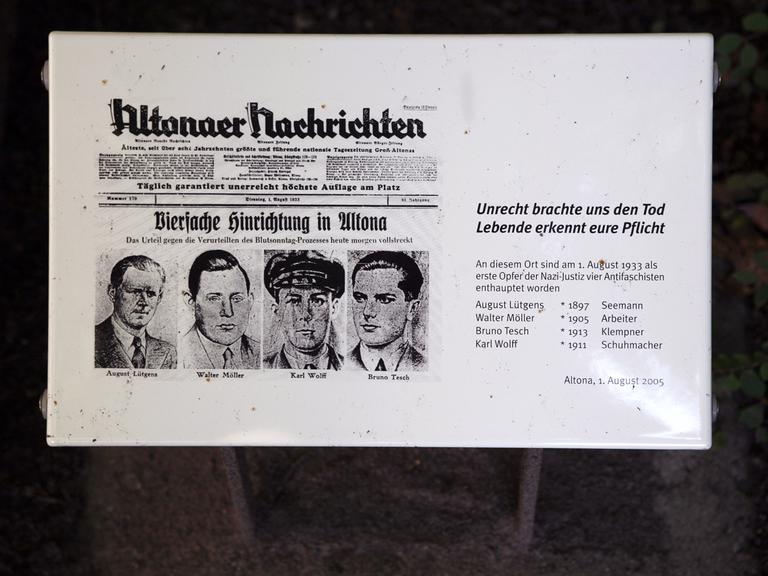

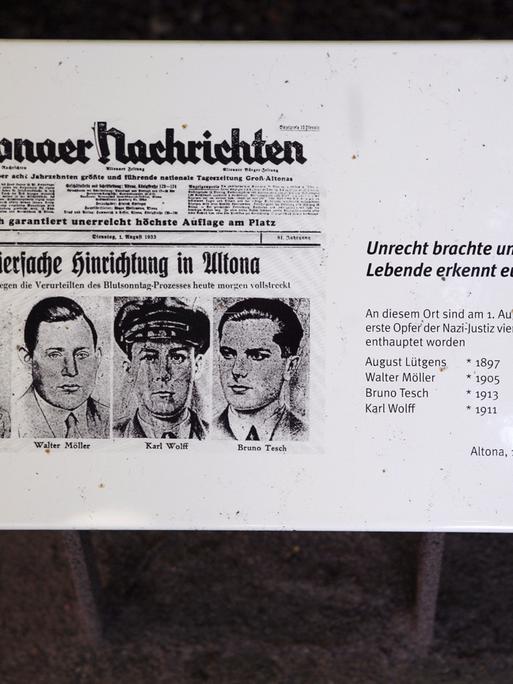

Harald Jähner: "Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen"

Rowohlt Verlag, 2022

560 Seiten, 28 Euro

Harald Jähner: "Höhenrausch"

Die Zwanzigerjahre waren besonders für die Frauen eine Zeit des Aufbruchs. Es ist ein Aspekt unter vielen, den "Höhenrausch" von Harald Jähner beleuchtet. © Rowohlt / Privatsammlung

Wie sich die Weimarer Republik anfühlte

13:49 Minuten

Nur 15 kurze Jahre hatte die Weimarer Republik Bestand. Doch hat diese Zeit Kultur, Politik und Gesellschaft nachhaltig geprägt. Der Autor Harald Jähner blickt hinter die Kulissen einer ebenso faszinierenden wie schwierigen Epoche.

Deutschland, 1918. Ende des Ersten Weltkriegs, Revolution, Sieg der Demokratie. Der jungen Weimarer Republik bleiben bis zur Machtübernahme durch Adolf Hitler und sein nationalsozialistisches Regime nur 15 Jahre, um sich zu entfalten. Kulturell und gesellschaftlich gelingt das in atemberaubender Weise: Bauhaus und Neue Sachlichkeit beherrschen Architektur und Kunst, Althergebrachtes wird in Frage gestellt, die Frauenemanzipation kommt voran, neue Berufe entstehen, das Leben wird freier, auch in sexueller Hinsicht.

Wichtige Sozialreformen werden umgesetzt, alles soll von Grund auf anders werden: das Wohnen, das Denken, das Verhältnis der Geschlechter. Vieles davon wirkt heute so verblüffend modern.

Auf Wohlstand folgt die Krise

Der Journalist und Ex-Kulturchef der „Berliner Zeitung“ Harald Jähner hat mit „Höhenrausch“ ein erzählendes Sachbuch über diesen kurzen und heftigen Abschnitt der deutschen Geschichte geschrieben, der spätestens seit dem Zulauf für die Rechtspopulisten hierzulande immer wieder für Vergleiche herangezogen wird.

Nach der heftigen Inflation zu Beginn der Zwanzigerjahre, so kann man es auch bei Jähner nachlesen, geht es auch wirtschaftlich voran und das Experimentieren mit neuen Ideen und Lebenskonzepten wird für viele – allerdings bei weitem nicht für alle – von einem gewissen Wohlstand begleitet.

Nur 15 Jahre dauerte die Weimarer Republik. "Höhenrausch" erzählt von dieser Zeit des Umbruchs.© Rowohlt Berlin

Dann kommt die nächste Wirtschaftskrise und mit ihr die politische. Viele Frustrierte, Unbelehrbare oder schon immer Überzeugte machen ihr Kreuzchen in der Wahlkabine bei den Nationalsozialisten. Der Rest ist bekannt.

"Mich faszinieren politische Gefühle"

Nun fragt man sich: Gibt es nicht schon sehr viele Bücher zur Weimarer Republik? Gibt es. Doch eines vermisste Jähner in diesen Büchern: Emotionen.

„Mich faszinieren besonders politische Gefühle. Die politischen Überzeugungen entstehen ja nicht durch rein rationale Überlegungen, sondern sie entstehen in so einem vorrationalen Raum von Stimmungen, von Abneigungen, Sehnsüchten, Ängsten, zum Teil von Ekelgefühlen.“

Harald Jähner sucht nach den Emotionen hinter den politischen Entwicklungen in der Weimarer Republik.© Rowohlt / Barbara Dietl

Er wollte Orte und Phänome beschreiben, „die den politischen Gefühlshaushalt der Weimarer Republik konditioniert haben“.

Orte des gesellschaftlichen Aufbruchs

Er fand sie in Büros, im Straßenverkehr, auf den Tanzflächen, aber auch im Foto-Atelier der damals prominenten Gesellschaftsfotografin Frieda Riess. Als „sensationell“ empfindet Jähner Riess‘ Porträt von Erich Brandl: Statt in Kämpferpose hat sie den jungen Boxer in einer eher nachdenklich-verletzlichen Haltung abgelichtet.

Vor allem aber habe sie ihn stark auf seine schöne Körperlichkeit reduziert – was umgekehrt zu allen Zeiten männliche Fotografen mit Frauen gemacht hätten. Riess habe damit sehr selbstbewusst den Spieß umgedreht.

Die Geburtsstunde des Gigolo

Man erfährt in Jähners Buch auch, was es mit dem Gigolo auf sich hat: Der feierte nach dem Ersten Weltkrieg seine Geburtsstunde, als Frauen begannen, auch alleine auszugehen und ihren Spaß zu haben. Es waren meist jüngere, attraktive Männer, die in Bars und Cafés als Eintänzer arbeiteten und am Ende neben Wein und Likör als ein weiterer Posten auf der Kaffeehaus-Rechnung der Dame auftauchten.

Oft waren es ehemalige Soldaten, die nach dem Krieg nicht so recht im gewöhnlichen Berufsleben Fuß fassen konnten, jedoch über ausgezeichnete Manieren verfügten, was sie bei den Damen beliebt machte. Der Song „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ setzte ihnen ein Denkmal.

Auch der später berühmte Filmregisseur Billy Wilder besserte sein damals kärgliches Reportergehalt in Berlin als Eintänzer auf. Das kann man sehr vergnüglich in Hellmuth Karaseks Wilder-Biografie „Billy Wilder. Eine Nahaufnahme“ nachlesen.

Emotion trifft kühle Sachlichkeit

Jähner, der mit "Wolfszeit" 2019 bereits ein Buch über die Nachkriegszeit, 1945 bis 1955, geschrieben hat, wirft kritische Blicke auf die Weimarer Republik. Er zeigt unter anderem am Beispiel von Kunst und Literatur, wie Emotion auf kühle Sachlichkeit stößt, etwa indem er Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ und Ernst Jüngers angeblich auch von Hitler gerne gelesenes „In Stahlgewittern“ einander gegenüberstellt.

„Die Sachlichkeit bei Ernst Jünger lebt von der Vorstellung, sich Sachzwängen unterwerfen zu müssen“, erläutert der Autor. Unterm Strich ist das Buch für Jähner Ausdruck „eines zur Diktatur aufgeblähten Technologiewahns“.

Doch die Neue Sachlichkeit bilde eine große Bandbreite ab, betont der Autor. Sie hat für Jähner in der Literatur auch viel Erfreuliches zu bieten: vornehmlich in Gestalt jüngerer Autorinnen, die mit Schnoddrigkeit und Witz und demonstrativ anti-pathetisch ihre Romane schrieben.

Kein zwangsläufiges Ende

Auch mit der politischen Entwicklung beschäftigt sich Jähner in seinem Buch. Schon im Vorwort schreibt er, dass das Ende der Weimarer Republik seiner Meinung nach keineswegs ein zwangsläufiges war.

„Ich versuche, wie andere, jüngere Historiker auch, die Weimarer Republik so zu erzählen, als hätte es einen offenen Horizont gegeben – den es ja auch tatsächlich gegeben hat. Und mit diesen verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten sieht diese Republik dann wesentlich offener aus.“

Es hätte weitergehen können

1932 sei es mit der wirtschaftlichen Entwicklung wieder bergauf gegangen und Deutschland habe keine Reparationszahlungen mehr leisten müssen – „auch ohne Hitler“, betont Jähner. Und nicht einmal die Autobahn sei eine Erfindung von Hitler: Deutschlands erste Autobahn sei bereits vor 1933 eröffnet worden. Und vermutlich wären weitere gefolgt, ebenfalls ohne Zutun der Nazis.

Auch mit einer weiteren Vorstellung möchte er aufräumen: Dass es vor allem die Armen und Verelendeten gewesen seien, die Hitler gewählt hätten. „Es sind in der Regel die gewesen, die Angst vor dem Abstieg hatten.“ Diese Unfähigkeit, mit Ängsten und Sorgen in einem schwierigen Alltag umzugehen, habe sie dazu verleitet, die Nazis zu wählen.

(mkn)