60 Jahre Rede von Martin Luther King

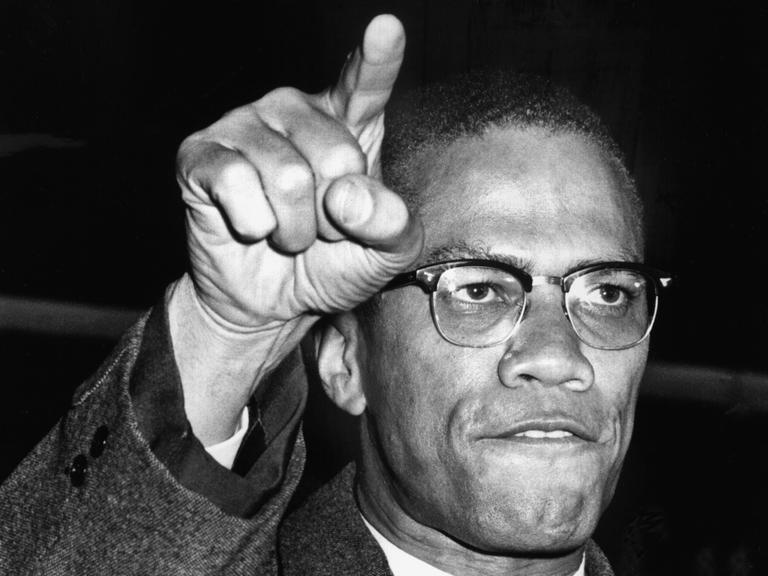

Ikone Martin Luther King: Seine berühmte Rede beim Marsch auf Washington mobilisierte Hunderttausende. In den folgenden Jahren änderte sich vieles für Afroamerikaner. Doch bis heute ist der gewalttätige Rassismus geblieben. © imago images / ZUMA Press / imago stock&people via www.imago-images.de

Vier folgenreiche Worte

"I have a dream" - diese Worte standen eigentlich nicht im Redemanuskript von Martin Luther King. Doch genau diese improvisierten Passagen machten King zur Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Was ist heute davon noch spürbar?

„I have a dream“. Vier Worte waren es, die die Rede des jungen Baptistenpastors und Bürgerrechtlers Martin Luther King an die Spitze der 100 wichtigsten politischen Reden der USA katapultierten. In ihr beschwor King am 28. August 1963 vor dem Washingtoner Lincoln Memorial seine Vision von einer besseren Gesellschaft ohne Rassentrennung und -diskriminierung.

Seine Rede mit dem mantra-gleich wiederholten Satz „Ich habe einen Traum“ hielt der Bürgerrechtler während des „Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit“. An der friedlichen Demonstration, die von verschiedenen afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegungen organisiert worden war, beteiligten sich mehr als 250.000 Menschen, darunter auch 60.000 weiße Amerikanerinnen und Amerikaner.

Die Medien machten King zur Ikone

Das Ereignis wurde weltweit im Fernsehen übertragen. Auch das trug zur späteren ikonografischen Bedeutung der Rede bei. Denn: Liest man das Originalmanuskript, stellt man fest: Die „I have a dream“-Passagen kommen darin gar nicht vor. Erst die Medien transportierten sie weiter.

In seiner Autobiografie, zusammengestellt von Historiker Clayborne Carson nach Kings Ermordung, im Jahr 1968, wird der Bürgerrechtler dazu zitiert: Demnach habe er „I have a dream“ spontan nach Zurufen von Zuschauern noch in die Rede eingebaut und sei dafür vom Manuskript abgewichen. Er hatte diese Formulierung früher bereits häufiger verwendet.

Das Credo der Gründerväter der USA

„I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character“, sagt der vierfache Vater. Und: „I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.“

Übersetzt: Er träume davon, dass seine vier Kinder einmal in einer Nation leben würden, „in der man sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt“. Er träume ebenso davon, dass das Credo der Gründerväter von der Gleichheit aller Menschen und ihrem garantierten Recht auf das Streben nach Glück eines Tages seine wahre Bedeutung erlangen werde.

King forderte ein sofortiges Ende der Ausgrenzung, der Gewalt und der Polizeiwillkür gegen Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner.

Die Rede veränderte das Leben Vieler

Zeitzeugen, die 1963 die Washingtoner Rede mithörten, berichteten später, wie sehr die nur eine gute Viertelstunde dauernde Rede die Menschen bewegte und ihr Leben veränderte – viele seien spontan in Tränen ausgebrochen. Andere, etwa ein junger, afroamerikanischer Physikstudent, wechselte danach sein Studienfach und spezialisierte sich auf Wirtschaft und Recht.

Es waren wohl die Unbeirrbarkeit Kings und seine Aufforderung, gewaltlosen Widerstand zu üben, die bei vielen gut ankamen. Auf einem Flugblatt waren die Hauptforderungen Kings und seiner Mitstreiter zu lesen: umfassendes Bürgerrechtsgesetz gegen Diskriminierung, ein massives Regierungsprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen und verbindlicher Mindestlohn von zwei Dollar in der Stunde.

Kennedy und der Civil Rights Act

Dem Marsch auf Washington vorausgegangen war im Juni 1963 eine Gesetzesinitiative des demokratischen US-Präsidenten John F. Kennedy. Die wiederum war eine Reaktion auf anhaltende Demonstrationen gegen Rassismus und Diskriminierung im ganzen Land. 1964, sieben Monate nach Kennedys Ermordung, mündete sie in den Civil Rights Act und wurde von Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson verabschiedet. Das Bürgerrechtsgesetz hält fest, dass niemand wegen seiner Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder nationaler Herkunft benachteiligt werden darf.

Martin Luther King wiederum wurde vom "Time Magazine" zur "Person des Jahres gewählt und erhielt im Dezember 1964 für sein Engagement als Bürgerrechtler den Friedensnobelpreis. Seine Arbeit machte ihn jedoch auch zum Hassobjekt weißer Rassisten. Am 4. April 1968 wurde King von James Earl Ray ermordet.

In Boston erinnert heute ein Denkmal

an King, und am 3. Montag im Januar wird in den USA der Martin Luther King Day begangen

Die Nachwirkungen

Kings Rede wird heute noch auf die „I have a dream“-Passagen reduziert und immer wieder zitiert. Tatsächlich aber forderte King nicht nur ein Ende der Diskriminierung, sondern stellte, in späteren Reden, auch viel weitergehende Forderungen auf, die jedoch weniger zitiert werden - etwa die nach „radikaler Umverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht“ im Jahr 1967. Im selben Jahr formulierte er ein „Nein“ zum Vietnamkrieg mit der Anklage, die USA seien der „größte Verbreiter von Gewalt in der ganzen Welt“.

Eine weitere, von King kurz vor seinem Tod mit der Southern Christian Leadership Conference angeschobene Kampagne ist die Poor People’s Campaign, die explizit die Einhaltung der Menschenrechte auch gegenüber armen Menschen forderte. Sie blieb aber ein zunächst unvollendetes Erbe Kings.

Gewalt und tödliche Übergriffe reißen nicht ab

Der afroamerikanische Theologe William Barber – im Jahr der berühmten Washingtoner Rede geboren – hat den Faden der Poor People’s Campaign inzwischen wieder aufgenommen und sich heute an die Spitze der Bewegung gesetzt. Ihm ist klar, dass das damals postulierte Ziel, der Traum, noch lange nicht erreicht ist. "Wenn man in einer moralischen Bewegung ist, gibt man nicht auf, bis die Probleme gelöst sind", sagt er. "Manche Dinge gewinnt man", und das, was man nicht gewinne, "gibt man an die nachfolgenden Generationen weiter".

Seit dem Marsch auf Washington haben sich weitere Protestbewegungen formiert, allen voran Black Lives Matter. Deren Aktivistinnen und Aktivisten beriefen sich jedoch eher auf Malcolm X als auf Martin Luther King, sagt die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson.

Trotz deutlicher Verbesserungen durch den Civil Rights Act: Gewalt und tödliche Übergriffn gegen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen – durch Polizisten ebenso wie durch Bürger aus der Nachbarschaft - gehören nach wie vor zum US-Alltag. Morde wie jener an George Floyd im Frühjahr 2020 sind ein trauriger Beleg dafür, wie unverändert wichtig eine starke Bürgerrechtsbewegung ist. Letzter Fall: Vor wenigen Tagen erschoss ein weißer US-Amerikaner in Jacksonville, Florida, drei Afroamerikaner in einem Supermarkt.

Tieftraurige Bilanz

Britta Waldschmidt-Nelson, spezialisiert auf die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums, sagt, der Jubiläumstag der King-Rede stimme sie angesichts solcher Taten tieftraurig: „Es vergeht ja wirklich eigentlich kaum ein Monat, dass nicht irgendwo in den USA ein unbewaffneter Schwarzer von weißen Rassisten oder auch eben oft von der Polizei erwischt wird.“

Sie habe große Hoffnungen in die Strahlkraft und in die internationale Solidarität für Black Lives Matter gesetzt. „Einfach, dass es besser wird. Und jedes Mal, wenn es eine Zeit lang ruhig war, wenn nichts passiert ist, dann hat man gedacht: Jetzt kommen wir endlich voran.“ Der jüngste Fall in Jacksonville, „kann einem wirklich nur zutiefst verstören und traurig machen.“

Mareike Knoke, Nina Barth, KNA, epd