Auf Ihren Wunsch ist unsere Reporterin Kerstin Zilm losgeflogen nach North Dakota, kämpft dort mit Schneestürmen, Straßenblockaden und eisigen Händen beim Aufnehmen der Interviews. Ihr Reportertagebuch können Sie hier nachlesen.

Protest gegen Öl-Pipeline in North Dakota

26:51 Minuten

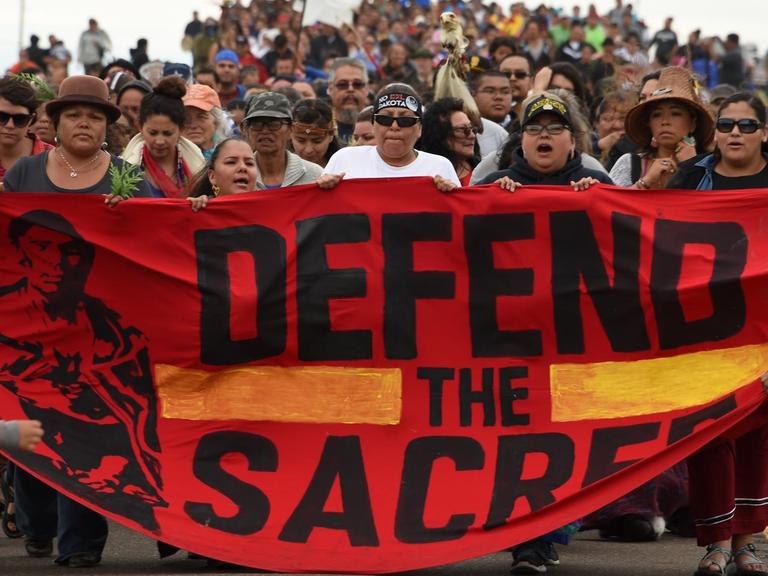

Seit April demonstrieren Mitglieder der Standing Rock Sioux in einem Lager am Ufer des Missouri River gegen den Bau einer Öl-Pipeline durch ihr Gebiet. Aus einem kleinen Protest-Camp in North Dakota mit Gebeten und Gesängen zum Stopp der Pipeline wurde das Epizentrum einer weltweite Bewegung für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Unsere Hörer wollten mehr darüber erfahren. Für unsere Wunsch-Weltzeit haben wir deshalb Kerstin Zilm aus Los Angeles in den kalten Norden der USA geschickt. Sie landete in einem Schneesturm.

Im Anflug auf Bismarck, die Hauptstadt von North Dakota, wird unser Flugzeug von heftigen Sturmböen geschüttelt. Es ist halb zehn Uhr abends. Schnee fegt unter Flutlichtern über das vereiste Rollfeld, als wir landen. Eine halbe Stunde später schleiche ich im Mietwagen über verschneite Straßen zu meinem Hotel. Die Auffahrt ist zugeschneit. Ich stelle mein Auto am Straßenrand ab und schliddere mit Koffer und Rucksack durch den Blizzard ins Hotel.

Der Meteorologe der Spätnachrichten kündigt anhaltende Sturmböen von 55 Stundenkilometern und Temperaturen von minus 25 Grad Celsius an.

Am nächsten Morgen kann ich durch den Schneesturm kaum bis zur gegenüberliegenden Straßenseite schauen. Via Internet informiere ich mich beim ersten Kaffee über die neusten Entwicklungen am Standing Rock Camp. Das ist das Hauptlager der Pipeline-Demonstranten am Missouri. Eine Autostunde von hier entfernt.

Sie selbst nennen sich "Water protectors", Beschützer des Wassers. "Mni Wiconi!" ist ihr Schlachtruf - "Wasser ist Leben". Sie wollen den Fluss schützen vor Verschmutzung durch Öl aus der 1800 Kilometer langen Leitung der texanischen Firma Energy Transfer Partners. Durch die sollen jeden Tag 470.000 Barrel Rohöl von North Dakota nach Illinois fließen. Das Öl stammt aus Fracking-Förderstellen.

Das erste Video der Demonstranten, auf das ich heute im Internet stoße, zeigt einen im Schnee tanzenden alten Mann in dickem grünen Wollmantel, Pelzmütze und hohen Lederstiefeln, umrundet von einer trommelnden, singenden und stampfenden Menschengruppe. Sie feiern, dass die US-Regierung gerade die Genehmigung zum Bohren unter dem Missouri verweigert hat.

Washington verlangt nun auch eine umfassende Studie über die Folgen der Pipeline für Umwelt und heilige Stätte der indigenen Völker. Danach wendet sich Dave Archambault, Sprecher der Standing Rock Sioux, mit einer Videobotschaft an die Menschen, die nach North Dakota gereist sind, um den Pipeline-Protest zu unterstützen.

"Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen"

Zuerst bedankt er sich bei allen, die mit gewaltfreien Aktionen zum Stopp des Pipeline-Baus beigetragen haben und spricht von einem großen Sieg. Dann fordert Archambault alle Besucher des Camps zum Rückzug auf:

"Wir müssen stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Wir schätzen Eure Unterstützung, aber es hilft uns nicht, wenn ihr unter gefährlichen Bedingungen hier bleibt. Wir erleben einen Wintersturm. Es wird noch kälter werden. An der Pipeline wird in absehbarer Zeit nicht weiter gebaut. Es ist in Ordnung, nach Hause zu gehen. Wenn es nötig wird, weiterzukämpfen, seid Ihr jederzeit willkommen. Danke noch einmal dafür, dass Ihr gekommen seid und uns zugehört habt. Jetzt könnt Ihr den Winter mit Euren Familien verbringen. Die warten wahrscheinlich auf Euch."

Der Weg in das Protestcamp ist gesperrt.© Deutschlandradio / Kerstin Zilm

Das klingt nach einem glimpflichen Ende. Denn die Zeichen standen auf Eskalation. Der lokale Sheriff und der Gouverneur von North Dakota hatten angekündigt, die Lager am Fluss zu räumen. Es hätte so ausgehen können wie in den Vormonaten. Da rückte die Polizei mit militärischer Ausrüstung, Hunden, Wasserwerfern, Pfefferspray und Tränengas gegen Demonstranten vor und verhaftete mehr als 500 Menschen.

Die Videos der Wasserwerfer-Einsätze sorgten weltweit für Aufsehen – brachten aber auch viel Solidarität. Vertreter von mehr als 300 indigenen US-Völkern kamen zum Standing Rock und kündigten Widerstand gegen die Räumung an. Auch Umweltschützer und über 2000 Kriegsveteranen reisten an. Sie versprachen, sich zwischen die Beschützer des Wassers und die Sicherheitskräfte zu stellen.

Bewegende Entschuldigungsgeste

Doch wegen des Stopps der Bohrungen durch die US-Regierung gab es statt Eskalation und Räumung Dankesgebete und anschließend - wie ich im Internet sehe - eine bewegende Zeremonie zwischen Veteranen und Vertretern der Ureinwohner.

Im Standing Rock Casino verbeugen sich etwa ein Dutzend ehemaliger Militärangehöriger vor Leonard Crow Dog, einem spirituellen Anführer und Medizinmann der Lakota, Dakota und Nakota, Völker die zusammen die Sioux Nation bilden. Wesley Clark jr., Sohn des ehemaligen NATO-Kommandeurs, spricht zuerst:

"Wir haben gegen Euch gekämpft, Euer Land gestohlen, Verträge mit Euch gebrochen, Mineralien aus Euren heiligen Hügeln gestohlen, Gesichter unserer Präsidenten in Eure heiligen Felsen gesprengt. Wir haben Euch nicht respektiert und Eure Erde verschmutzt. Es tut uns leid. Wir wollen Euch dienen. Wir flehen um Eure Vergebung."

Der Medizinmann legt seine Hand auf den Kopf des Kriegsveteranen, spricht von Vergebung und Weltfrieden. Ehemalige Militärs und Ureinwohner umarmen sich. Ein Gänsehaut-Moment.

Ich bin mit einem Kriegsveteranen aus Kalifornien jetzt verabredet, erreiche ihn aber nicht. Genauso wie die beiden Frauen, die ich vor meiner Abreise kontaktiert habe: Angehörige der Lakota und der Komantschen, die seit Wochen im Lager leben. Handyempfang und Netzzugang sind schlecht im Camp. Ich hoffe, in der Hotel-Lobby Menschen zu treffen, die wissen und ob die Straßen ins Lager frei sind.

Im Frühstücksraum sitzt eine kleine Gruppe bei Kaffee über Laptops gebeugt. Ich erkenne Dennis Kucinich, ehemaliger US-Kongressabgeordneter der Demokraten und Präsidentschaftskandidat von 2004 und 2008. Er war im Camp und steckt jetzt auch im Hotel fest.

Dennis Kucinich© Kerstin Zilm

"Ich bin hier mit meiner Frau, um mich mit den Menschen von Standing Rock zu solidarisieren und mehr Aufmerksamkeit auf dieses Epizentrum einer neuen Bewegung für Menschenrechte und Umweltschutz zu lenken. Sie widersetzt sich Unternehmen, die die Natur mit wirtschaftlicher Macht, politischem Einfluss und Arroganz zerstören; die Wasser, Luft und Land für ihren Profit nutzen und die Kosten für diese Ausbeutung den Bürgern überlassen."

Grünes Licht von Donald Trump?

Diese Bewegung hat ihren Kampf in North Dakota noch nicht gewonnen. Energy Transfer Partners, das Unternehmen hinter dem Pipeline-Bau, hat bekräftigt, dass es das Projekt zu Ende zu führen wird. Firmenchef Kelley Warren spendete mehr als 100.000 Dollar für den Wahlkampf von Donald Trump. Der zukünftige US-Präsident hat selbst in das Öl- und Gas-Unternehmen investiert. Firmenchef Warren ist sicher, dass Trump grünes Licht für die Pipeline geben wird.

"100 Prozent wird die Genehmigung erteilt und die Pipeline gebaut. Sie werden unser Projekt nicht aufhalten. Das ist naiv! Wenn sie da bleiben wollen - meinetwegen, aber wir bauen die Pipeline."

Die Standing Rock Sioux sagen dagegen, dass Washington gar nicht das Recht hat, über den Pipelineverlauf in diesem Gebiet zu entscheiden. Die Rohre führen durch ein Gebiet, das ihnen 1868 durch einen Vertrag mit der US-Regierung - das "Treaty of Fort Laramie" - zugesichert wurde.

Aber was ist so ein 150 Jahre alter Vertrag wert? Der US-Kongress hat seither mehrmals einseitig Land vereinnahmt, um Gold zu schürfen und um Dämme zu bauen, deren Stauseen fruchtbares Land der indigenen Völker überschwemmten. Die Sioux fordern bis heute ihr Land zurück.

Dennis Kucinich, der 16 Jahre lang Kongressabgeordneter war, sieht einen langen Streit voraus:

"Die nächste Regierung hat laut US-Gesetz das Recht, eine andere Richtung einzuschlagen. Ob sie moralisch gesehen das Recht dazu haben, ist eine andere Frage. Dieses Land wurde den Ureinwohnern gestohlen. Wir können nicht sagen: Das ist lange her und ist nicht unser Problem. Nicht, wenn es sich um Menschenrechtsverletzungen handelt. Es ist unsere Aufgabe, diese Wunden jetzt zu heilen."

Erstmal aber sitzen wir weiter fest. Mein Auto ist unter Schnee begraben. Ein Hotelangestellter hilft mir, es frei zu schaufeln und auf den Parkplatz zu fahren. Während ich auf besseres Wetter warte, höre ich mir die Aufzeichnung eines Treffens zwischen Vertretern der Pipeline-Firma und der Standing Rock Sioux vom September 2014 an. Schon damals haben die Ureinwohner gesagt, dass sie dem Bau nie zustimmen werden, weil er heilige Begräbnis- und Zeremonienstätte zerstört und die Wasserversorgung gefährdet. Sioux-Chef Dave Archambault beendete die Sitzung mit einer klaren Botschaft:

"Wir können ohne Öl und Geld leben, aber nicht ohne Wasser. Wir werden alles tun, um das Wasser und unser kulturelles Erbe zu schützen."

"Der Kampf geht weiter"

Ich versuche noch einmal, meine Kontakte anzurufen. Wieder kein Erfolg. Bevor ich ins Bett gehe, checke ich im Internet die neusten Nachrichten aus dem Camp. Sie drücken Widerstand und Durchhaltevermögen aus: "Dies ist kein Sieg. Der Kampf geht weiter." "Wir bleiben!" "Mni Wiconi - Wasser ist Leben!"

Am zweiten Morgen nach meiner Ankunft sagt der Wettermann vom Frühstücksfernsehen weiter Eiseskälte und Sturmböen von 50 Stundenkilometern voraus. Ich rufe wieder meine Kontakte an.

Den Kriegsveteranen aus Kalifornien erreiche ich nicht. Eine der zwei Frauen, die ich interviewen wollte, textet mir, dass sie krank das Lager verlassen hat. Die andere will noch heute zurück nach South Dakota. Die Komantschin versichert, sie werde in ein paar Tagen zurückkommen und dass die älteren Anführer der indigenen Völker alle bleiben wollen. Wenn ich sie noch treffen will, muss ich schnell aufbrechen. Wenig später schlittere ich über vereiste Straßen Richtung Camp.

Wegen der Schneeböen sehe ich kaum 50 Meter weit - und stehe nach etwa einer Stunde Fahrt rund 25 Kilometer entfernt vom Lager vor einer Straßensperre. Die Schneepflüge seien nicht durchgekommen, erklärt mir ein Mann in Camouflage-Uniform. Ich muss umkehren. Frustriert bin ich eine Stunde später zurück im Hotel.

War es das? Nein, das Blatt wendet sich.

Unterstützer aus Oregon vor dem Pipeline-Bau auf dem Hügel.© Deutschlandradio / Kerstin Zilm

In der Lobby treffe ich Adina, Lay und Summer, alle in dicken Winterklamotten mit Handschuhen, Mützen und Schals in der Hand. Lay hat gerade Summer aus dem Camp ins Hotel gebracht. Sie fährt morgen zurück nach Oregon.

"Ich war zwei Wochen da. Dies ist mein zweiter Blizzard. Ich musste dreimal umziehen. Zwei Zelte sind zusammengebrochen, im letzten ist der Propangasbehälter explodiert. Das war verrückt. Aber du lernst dort draußen, zu überleben und wirst nicht panisch. Ich hab das Ding rausgeworfen und mit Schnee zugedeckt, mich ans Feuer gesetzt und gewartet, bis mich jemand aus dem Camp zu einer Unterkunft bringen kann."

Dieser jemand war Lay. Der politische Aktivist aus Arkansas übernachtet seit einigen Wochen in seinem Auto im Camp. Tagsüber nutzt er den Kombi für Fahrdienste. Lay brachte Summer nach Bismarck und fährt jetzt Adina nach Standing Rock. Die Massagetherapeutin aus Mississippi ist gerade in North Dakota gekommen.

"Es ist schwer zu erklären, aber mein Herz hat mich seit Monaten hier her gezogen. Ich habe keine Erwartungen, will nur gute, heilende Energie bringen."

Lay kennt eine alternative Route ins Camp und bietet an, mich mitzunehmen und am Abend wieder zurückzubringen. Während er mit Adina eine Thermoskanne und eine Skibrille kaufen fährt, erzählt Summer mir von ihren Erfahrungen im Camp.

"Du gehst durch alle Gefühlsstadien, die du dir vorstellen kannst: Angst, Liebe, Wut, Freude. Manchmal ist es unheimlich, manchmal macht es dich glücklich. Es wird viel gebetet und gesungen."

Mixay Lay Vongnarath ist aus Arkansas gekommen.© Deutschlandradio / Kerstin Zilm

Die Zeremonien mit den älteren Anführern der Indigenen haben Summer genauso beeindruckt wie ihre Gewaltlosigkeit angesichts von Wasserwerfern, Gummigeschossen, Schusswaffen und der Entweihung ihrer heiligen Stätte durch die Pipeline-Baufirma.

Sie erzählt von Turtle Island, einer Insel auf dem Missouri gegenüber vom Camp, auf der Sicherheitskräfte mit Militärfahrzeugen patrouillieren. Dort sind Krieger der Ureinwohner begraben.

"Wir haben viele schöne Friedhöfe für unsere Kriegsveteranen - Arlington zum Beispiel. Wie würden wir uns fühlen, wenn ein anderes Land Bulldozer durch diese Friedhöfe schicken würde? Sie zerstören Massengräber aus Kriegen der Ureinwohner mit dem US-Militär. Eine Kränkung folgt auf die andere."

Lay und Adina kommen zurück. Höchste Zeit aufzubrechen. Lay ist froh, dass weiter Demonstranten ins Lager kommen. Er hofft, dass nicht zu viele der Aufforderung des Sioux-Vorstands Dave Archambault, nach Hause zu gehen, folgen.

Die Ölfirma will weiterhin bohren

"Wir wollen die politische Bewegung nicht zerstören, die so stark geworden ist. Diese Nachricht vom scheinbaren Sieg darf unser Momentum nicht aufhalten. Die Ölfirma wird bohren, mit oder ohne Genehmigung. Die Strafe, die sie dafür zahlen müssen, ist für sie nicht viel Geld. Sie warten darauf, dass nur noch wenige Leute da sind. Dann fangen sie wieder an zu bohren."

Nicht weit entfernt von Lays Wohnort in Arkansas wird auch eine Pipeline verlegt. Er organisiert dort Proteste und kam nach Standing Rock, um von den indigenen Völkern zu lernen. Ihm geht es um soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

"Die indigenen Völker leben sehr in Übereinstimmung mit der Natur, lieben sie. Deshalb riskieren sie ihr Leben für sie. Man kann sehen, wie sie über Generationen Natur respektiert haben. Im Kampf um Umweltgerechtigkeit werden sie immer ganz vorne an der Front stehen."

Sicher steuert uns Lay durch Schneeböen und verschneite Straßen. Nach einer scharfen Kurve sehe ich zum ersten Mal das Lager: von Schnee bedeckte Zelte und Tipis, Wohnwagen und Autos, Feuerholz-Stapel und Strohballen, Plastikplanen und Fahnen, die im Sturm vorm wolkenverhangenen Himmel flattern.

Lay zeigt auf Orientierungspunkte: Ausgang und Eingang des Camps, das offiziell "Oceti Sakowin" heißt – auf Englisch: "Seven Council Fire Camp", nach den sieben Feuern der Sioux-Stämme. Unterhalb des sogenannten "facebook-Hills", einem der wenigen Hügel mit Internetempfang, fahren wir durch eine Allee von Flaggen. Sie repräsentieren die mehr als 300 indigenen Völker, die im Lager vertreten sind.

Ich sehe Zelte für medizinische Versorgung, Küchenzelte, ein Zentrum für Rechtsberatung, Teestationen, das heilige Feuer des Camps und einen von innen erleuchteten Dom für Pressekonferenzen, Versammlungen und Zeremonien.

Eine Gestalt in schwarzem Daunenanzug, Skibrille und dickem Schal um den Kopf gewickelt springt auf den Weg - Billie, eine Freundin von Lay aus Arkansas. Sie wird sich um Adina kümmern. Mit Billie kommt eisiger Wind ins Auto. Sie ist seit mehreren Wochen im Camp und wird bis auf weiteres bleiben.

Die Demonstranten harren aus

"Es ist wirklich schön, unter Gleichgesinnten zu sein. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft unseres Landes. Alle hier kümmern sich umeinander und bleiben friedlich. Wir wissen, dass wir die nächsten vier Jahre unter Trump und darüber hinaus zusammen halten werden. Die Älteren der Stämme ermutigen uns immer wieder, diese Erfahrung auf unsere eigene Gemeinden zu übertragen, wenn wir nach Hause zurückkehren."

Ich will Fotos machen - und gebe schnell auf. Sobald ich meine Handschuhe ausziehe werden meine Finger zu Eisklumpen. Die Batterie meines Handys ist nach einer Minute leer. Von der Insel gegenüber - der Grabstätte für Krieger der Sioux - leuchtet Flutlicht durch die Schneeböen. Die Pipeline-Firma hat ihre Gerätschaften nicht abgebaut. Ihre Sicherheitskräfte kontrollieren weiter das Territorium.

Lay führt mich zu einem grünen Zelt mit Strohballen an allen Seiten. Es gehört einem der älteren Anführer der indigenen Völker, Johnnie Aseron.

Blick auf das Protestcamp© Deutschlandradio / Kerstin Zilm

Das Zelt wird gewärmt von einem Ölfass, das zu einem Holzofen umgebaut ist. Eine Lichterkette verbreitet gemütliche Atmosphäre. Neben einem kleinen Tisch stehen zwei Klappstühle vor Regalen mit Werkzeug, Büchern und Nahrungsmitteln. Als Johnnie Aseron hört, dass ich aus Deutschland bin, horcht er auf. Er hat zwei Jahre in Frankfurt gelebt.

"Ich bin Johnnie. Wohne ich in Hermosa, Süd Dakota. Bin ich hier im Camp fünf Monate und ich will hier bleiben, wenn das möglich ist."

Er hofft, dass der Konflikt um die Pipeline weltweit Gespräche über den Respekt für Natur und Umwelt auslöst.

"Menschen in aller Welt können sich fragen, ob die Wenigen hier in Standing Rock stellvertretend für alle darüber beraten, was es bedeutet, dass unser Vorrat an Rohstoffen schwindet, während die Bevölkerung wächst, dass alle davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, obwohl wir wissen, dass das nicht möglich ist."

Johnnie fordert die Hörer in Deutschland direkt auf, bei sich zu Hause Gesprächszirkel zu gründen, die über das Leben im Einklang mit der Natur reden.

"Wir müssen zusammenhalten"

"Je mehr es davon gibt, je unterschiedlicher diese Gruppen sind und je mehr Gemeinsamkeiten wir zusammen finden, desto besser werden unsere Entscheidungen. Niemand hier wollte ein Vorbild sein, aber Tausende und Tausende sind gekommen. Sie haben nach diesen Orten für Gespräche gesucht. Wir haben gezeigt: Alles ist möglich, wenn wir es wirklich schaffen wollen."

Es ist dunkel geworden, Zeit zurückzufahren. Auch, wenn ich gern noch länger geblieben wäre, um mit Johnnie und den anderen Älteren am Feuer zu sitzen und ihre Pläne zum Schutz des Planeten zu hören. Bei der Fahrt zurück zum Hotel wird mir klar: die Wahl von Donald Trump hat paradoxerweise diese Bewegung für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz gestärkt. Lay stimmt zu:

"Ich habe das Gefühl, dass alle erkannt haben: Wir müssen zusammenhalten, um den Wandel zu bewirken, den wir in diesem Land sehen wollen."