Es bleibt noch sehr viel zu tun

Am vorgestellten Entwurf für das Integrationsgesetz kann man vieles bemängeln, aber eine Weichenstellung sei richtig, kommentiert Gudula Geuther: die Betonung des Spracherwerbs. Dass es mit einem Gesetz allein nicht getan ist, zeige sich dort aber besonders.

Ja, es stimmt. Der Entwurf für ein Integrationsgesetz setzt falsche Signale. Wenn vor allem Unionspolitiker – wie heute wieder Bundesinnenminister Thomas de Maiziere – betonen, Integration sei keine Einbahnstraße, dann erweckt das den Eindruck, Flüchtlinge wollten sich nicht integrieren. Pauschal ist das natürlich Unsinn. Insofern haben die zahlreichen Kritiker des Gesetzes recht. Und zu Recht fordert etwa die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, dass das Parlament nachbessert, dass es zum Beispiel auch denen eine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht zugesteht, die die Integrationshürden nicht überwinden können - wegen ihres hohen Alters oder weil sie traumatisiert sind.

Kritik von erstaunlich vielen Seiten

Man kann noch vieles bemängeln. Ob die Wohnsitzauflage dazugehört, muss die Umsetzung in den Ländern zeigen. Die breite Kritik am Entwurf durch Flüchtlingsorganisationen, Kirchen und Verbände ist trotzdem erstaunlich. Denn er vollzieht tatsächlich, wie Sigmar Gabriel es sagt, einen Paradigmenwechsel. Noch nie hat Deutschland so sehr anerkannt, dass Integration von Anfang an gewollt ist, dass auch der Schutzsuchende, der noch im Asylverfahren steckt, gefördert werden kann. Noch nie wurden so umfassend Integrationshürden eingerissen, die schließlich einmal bewusst aufgebaut worden waren – gemäß der Vorstellung: Wer gar nicht erst angekommen ist in der Gesellschaft, geht eher wieder.

Wie wir wissen, ging diese Rechnung ohnehin nicht auf. Die Weichenstellungen gehen jetzt in die richtige Richtung: Der sichere Aufenthalt für die Zeit der Ausbildung schreckt Arbeitgeber nicht mehr von der Einstellung eines Lehrlings ab, der sonst vielleicht abhanden käme. Das gleiche gilt für die Vorrangprüfung, nach der zuerst nach deutschen oder EU-Ausländern gefahndet werden muss – eine bürokratische Hürde, die ganz abgeschafft gehört hätte, immerhin aber können das nun zeitweilig die Länder tun.

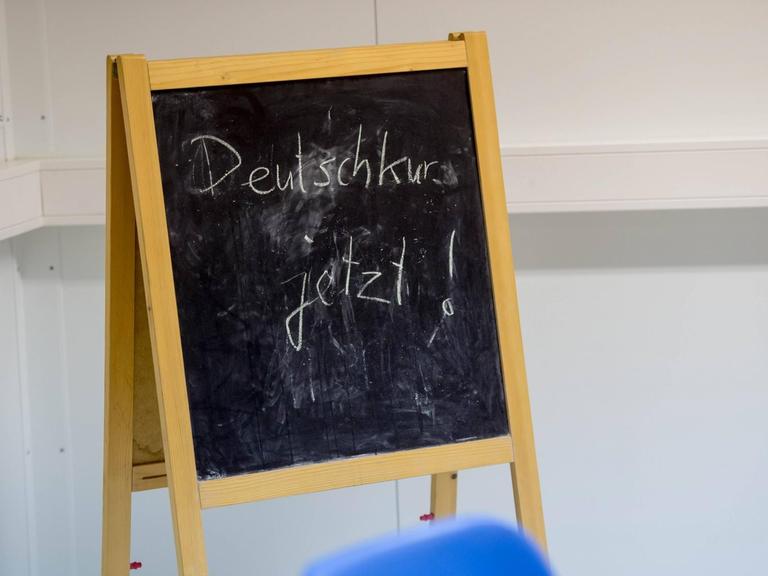

Was zählt, ist Sprache, Sprache, Sprache

Und vor allem ist die erneute Weichenstellung wichtig: Was zählt, ist Sprache, Sprache, Sprache. Gerade hier aber zeigt sich: Mit einem Gesetz ist es nicht getan. Das weiß auch die Bundesregierung. Sie stockt die Mittel für die Integrationskurse auf, Lehrer sollen besser bezahlt werden. Und trotzdem wird es weiterhin nicht annähernd genügend Kurse geben, trotzdem werden sich auch die Flüchtlinge auf lange Wartezeiten einstellen müssen, die an sich einen Anspruch auf die Kurse hätten – obwohl der Entwurf die Fristen verkürzen will. Kein Gesetz kann das ändern, es fehlt an Lehrern. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund dafür, dass sehr viele Flüchtlinge gar kein Recht auf Sprachunterricht bekommen. Und das ist die größte Schwäche des Gesetzes: die strenge, schematische Unterscheidung von Flüchtlingsgruppen je nach Bleibeperspektive.

Der Gedanke ist klar: Wer nicht bleibt, braucht keine Ausbildungshilfe und keine Sprachkurse. Wie unbefriedigend der Entwurf das umsetzt, zeigt das Beispiel der Afghanen. Nur knapp der Hälfte wird hier Schutz zugesprochen. Sprachkurse bekommt deshalb erst einmal keiner von ihnen. Das ist nicht nur ungerecht im Einzelfall, es kann auch nicht im Interesse der Gesellschaft sein, die lange mit diesen Menschen leben wird. Vieles geht also in die richtige Richtung. Und sehr, sehr vieles ist noch zu tun.