Gutes Uran, böses Uran

Seit dem 20. Januar dürfen Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde in den Iran reisen und Atomanlagen inspizieren. Proben werden nach Wien geschickt und von dort aus an verschiedene Labore, zum Beispiel in Karlsruhe.

Endlich ist es soweit! Nach langem bürokratischen Hin und Her soll ich heute einen "Nukleardetektiv" kennenlernen. Der erste Kontrollpunkt auf dem Campus vor den Toren der Stadt liegt hinter mir. Langsam fahre ich an Betonbauten rechts und links vorbei, in denen Hunderte von Wissenschaftlern arbeiten. Ganz am Ende der Straße liegt das "Europäische Institut für Transurane" (ITU). Ein moderner Flachbau, gesichert durch hohen Stacheldraht, Überwachungskameras, einen grünen Kontrollstreifen.

Gabriele Tamborini eilt mir entgegen - Sprecher des Hauses. Er wird mir heute keine Sekunde mehr von der Seite weichen. Erneut stehen im Eingangsbereich Pass- und Equipment-Kontrollen an - es geht durch eine Sicherheitsschleuse, ähnlich wie am Flughafen. Nach dem ganzen Prozedere werde ich im Besucherraum kleidungstechnisch ausstaffiert:

"Sie müssen jetzt einen Mantel tragen. Hier, bitte schön! Und jetzt hole ich ein paar Überschuhe."

"Ja. Danke."

Zum Schluss bekomme ich noch ein sogenanntes "Dosimeter" um den Hals gehängt - ein Gerät, das nukleare Strahlung misst.

"Wir gehen jetzt in den Kontrollbereich. Sie haben auch eine Key-Karte bekommen. Mit dieser Key-Card werden wir durch einen 'Full-Body-', also einen 'Ganz-Körper-Monitor' gehen. Es ist nur eine Durchschleuse. Aber wenn wir wieder rauskommen vom Kontrollbereich - wird Ihr ganzer Körper kontrolliert. Von Kopf bis Fuß, Rücken und Vorne."

"Alles klar! Um zu gucken, ob ich irgendwelche Partikelchen an mir habe?"

"Ganz genau! Irgendeine potenzielle Kontamination!"

"Dann wollen wir hoffen, dass dem nicht so ist!"

"Alles klar! Um zu gucken, ob ich irgendwelche Partikelchen an mir habe?"

"Ganz genau! Irgendeine potenzielle Kontamination!"

"Dann wollen wir hoffen, dass dem nicht so ist!"

Ein Gewirr an langen Fluren liegt vor uns, es riecht nach Bohnerwachs. Überall Menschen mittleren Alters - die unterschiedlichsten Sprachen dringen an mein Ohr. Vor einer Tür macht Gabriele Tamborini plötzlich Halt. Wir betreten die strenggesicherte Wirkungsstätte des schwedischen Forschers Magnus Hedberg. Ein kerniger Typ mit wachen Augen, mehr Naturbursche als Wissenschaftler.

"Ciao Magnus!"

"Morgen! Hallo!"

"Frau Ley - Herr Hedberg!"

"Ach, Sie sind Herr Hedberg!"

"So - das ist unser schönes Labor!"

"Morgen! Hallo!"

"Frau Ley - Herr Hedberg!"

"Ach, Sie sind Herr Hedberg!"

"So - das ist unser schönes Labor!"

Sogenannte "Wischproben"

Das Labor gliedert sich in zwei Bereiche. Vorne herrscht Büroatmosphäre. Bunte Bilder mit unzähligen Punkten flimmern über die Monitore. Wir setzen uns an einen der wenigen Arbeitsplätze. Magnus Hedberg greift zu einem durchsichtigen Plastiktütchen, doppelt verschweißt, darin - ein kleines Baumwolltuch. Material, mit dem die Inspekteure der IAEA sogenannte "Wischproben" ziehen - von Atomanlagen wie etwa im Iran. Eine Attrappe, sagt der 54-Jährige, lacht und erklärt:

"Die Radioaktivität in den Staubpartikeln ist so gering, das selbst Strahlungs-Detektore sie nicht aufspüren können. Vor Ort - in den Atomanlagen besteht also keinerlei Möglichkeit, die Proben zu messen. Das können nur Spezial-Labore, wie das unsrige. Häufig lässt sich übrigens an einer einzigen Probe die komplette Geschichte der Atomanlage ablesen."

Eine gute Quelle seien beispielsweise Lüftungsanlagen, erfahre ich. Aber auch der Staub aus Büroräumen außerhalb des nuklearen Bereichs. Wie beim Staubputzen wischen die Experten über das Material, tüten es ein und schicken es per Post zur IAEA nach Wien. Die Behörde codiert die Probe mit einer Nummer und beauftragt ein, zwei oder auch mehr Referenzlabore weltweit mit der Analyse - ohne zu verraten, woher das Material eigentlich stammt.

Um die Neutralität zu wahren. Ziel: den Anreicherungsgrad des Urans zu bestimmen. Ein hoch kompliziertes Verfahren, das mir Magnus Hedberg im hinteren Bereich seines Labors erläutern will. Wir betreten eine Schleuse, die in einen rund 40 Quadratmeter großen sogenannten "Rein- Raum" führt. Um eine Verunreinigung der Proben zu vermeiden, wechseln wir die Schutzanzüge.

Der Computer spuckt Raum erste Ergebnisse

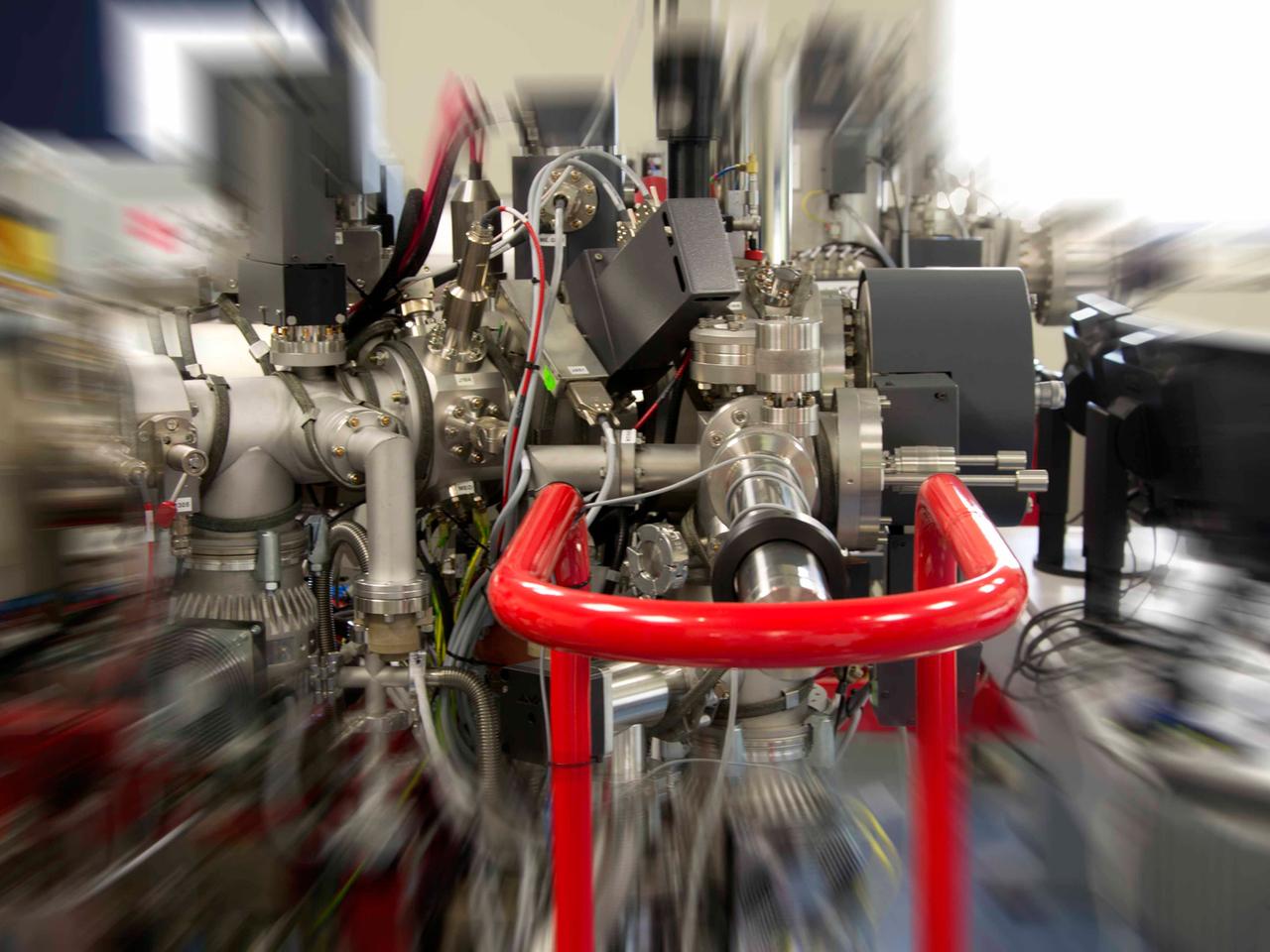

Laute Pumpen dröhnen im Raum. Mittendrin - eine hochkomplexe, tonnenschwere Apparatur, silberfarben und U-förmig! Das "Sekundär-Ionen-Massen-Spektrometer" (SIMS). Man müsste wohl Physik studiert haben, um zu verstehen, wie genau das Gerät Uranteilchen - nur Tausendstel von Millimetern groß- aus dem gigantischen Ozean an Partikeln herauszufischen vermag. Fakt ist: Die Staubprobe wird in eine kleine Vakuum-Kammer eingeführt - das SIMS arbeitet - Stunden später spuckt der Computer im vorderen Raum erste Ergebnisse aus.

Das Sekundär-Ionen-Massen-Spektrometer© European Commission: Institute for Transuranium Elements

"Manchmal bekommen wir von der 'Internationalen Atombehörde' Proben, die mit dem Aufdruck 'Höchste Priorität' gekennzeichnet sind. Die müssen so schnell als möglich bearbeitet werden, denn aus dem ein- oder anderen Grund brauchen sie die Resultate dann umgehend."

Auf den Monitoren signalisieren schließlich rote, grüne und blaue Punkte die verschiedenen Uranteilchen. Eine spezielle Software wertet automatisch deren Anreicherungsgrad aus. Liegt er bei über 20 Prozent wird der Wissenschaftler hellhörig. Denn mit hochangereichertem Uran lassen sich unter anderem Nuklearwaffen bauen!

"Wenn wir die Resultate haben, übermitteln wir die Daten an die Sicherheitsbehörden. Diese ziehen dann ihre Schlüsse daraus! Uns gegenüber kommentieren die Spezialisten aus Wien die Daten aber niemals."

Und so erfährt Magnus Hedberg auch nicht, ob seine Ergebnisse vielleicht politische Konsequenzen zur Folge hatten.