Als Algerienfranzose fühle ich mich mehr und weniger französisch, mehr und weniger jüdisch als die Franzosen, als alle Juden und alle französischen Juden. Den algerischen Juden ist es nicht möglich, ihre eigene Identität zu finden.“

Jacques Derridas Philosophie der Gemeinschaft

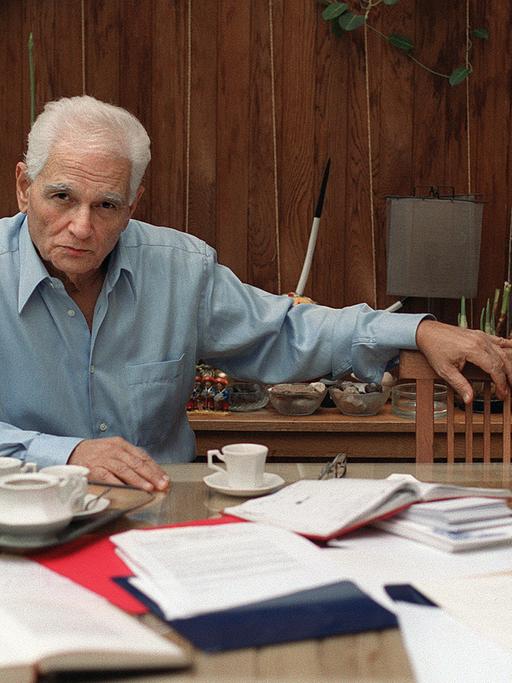

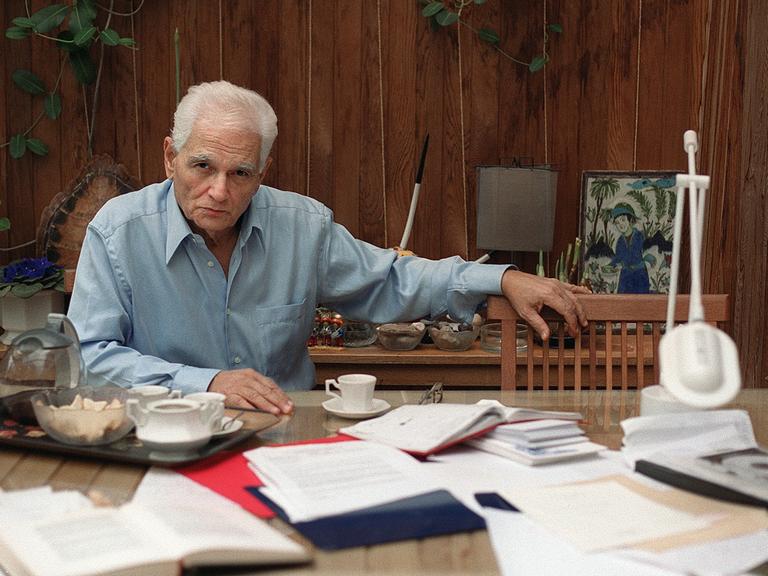

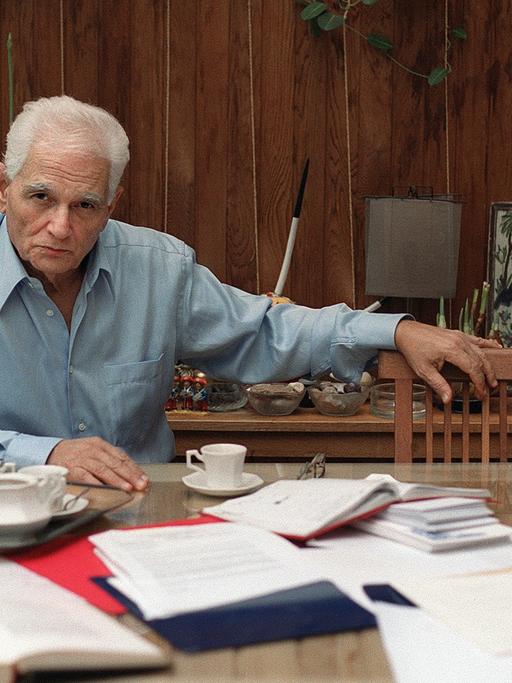

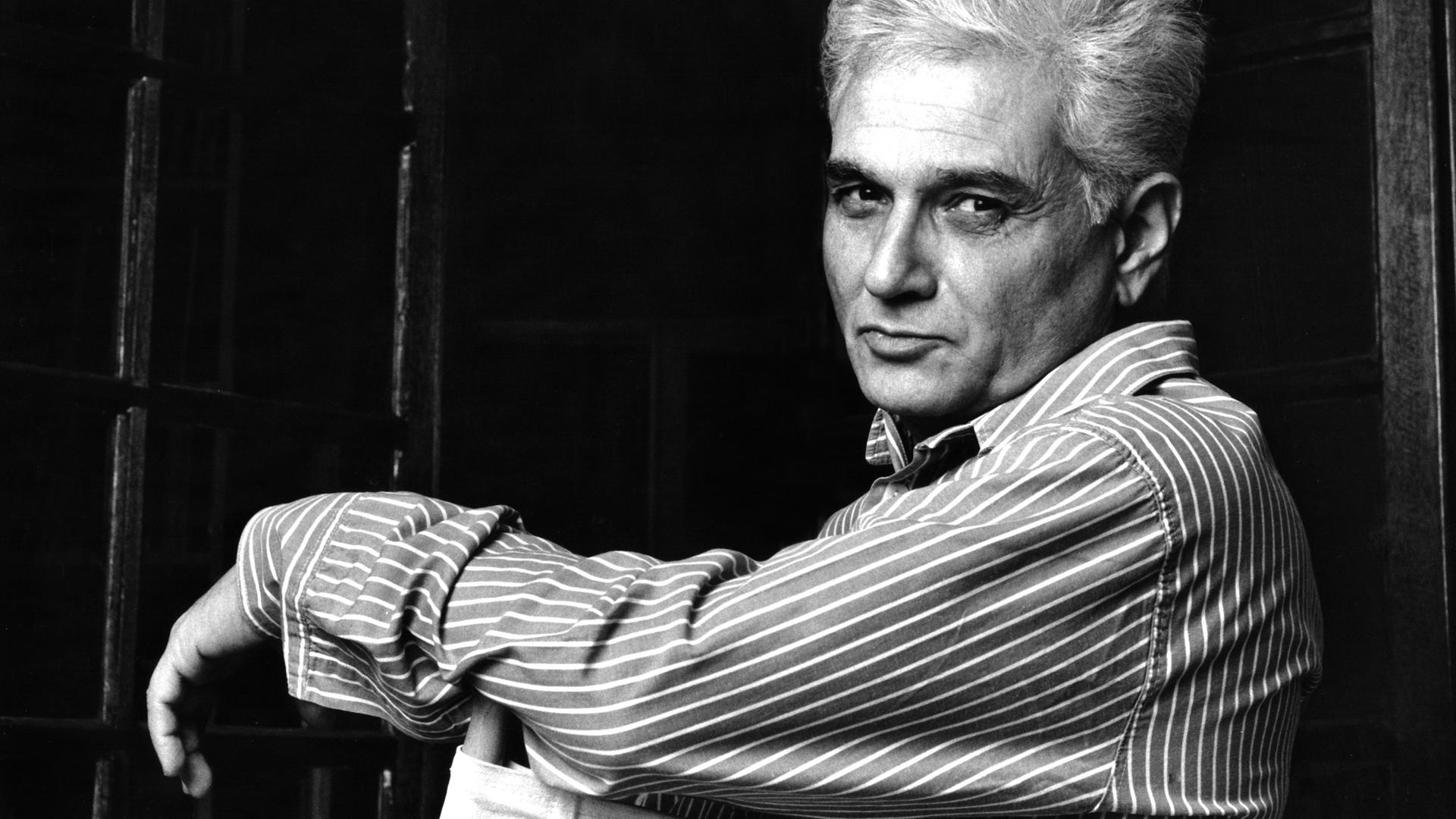

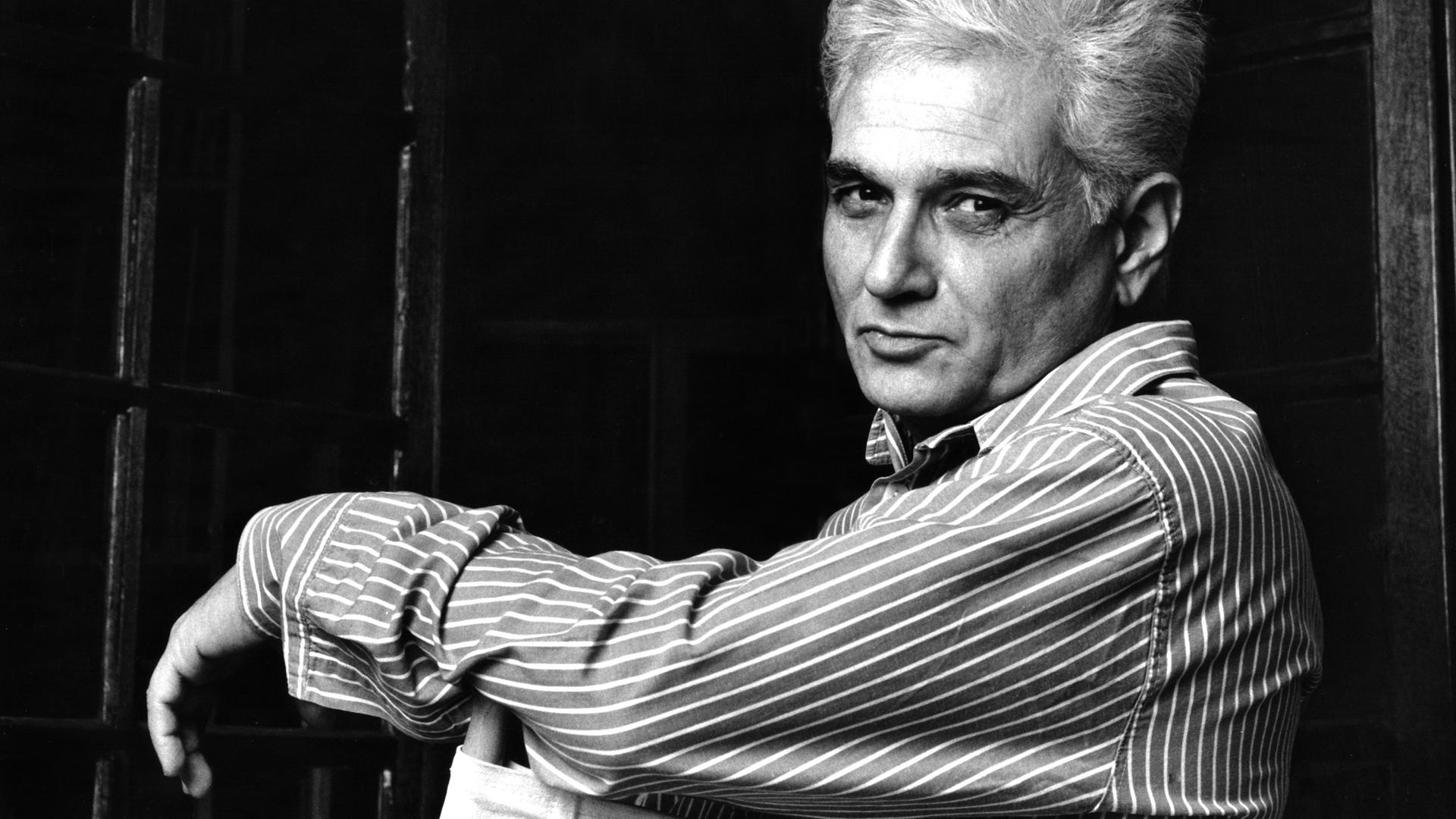

Skeptisch gegenüber jeder Form von Herdentrieb: der Philosoph Jacques Derrida. © Getty Images / Ulf Andersen

Ein Wir voller Hoffnung, Furcht und Verheißung

07:02 Minuten

Dient ein starkes Wir-Gefühl dem Zusammenhalt einer Gesellschaft? Oder fördert es umso mehr den Ausschluss von Einzelnen und Minderheiten? Der Philosoph Jacques Derrida war zeitlebens ein Skeptiker des "Wir", auch aufgrund seiner eigenen Herkunft.

Der Philosoph Jacques Derrida fragte sich immer wieder, ob es so etwas wie das Gemeinschaftsstiftende von Sprache und Kultur gibt. Das war auch 1992 so, als er einen Vortrag hielt in Baton Rouge, der Hauptstadt des französischsprachigen US-Bundesstaates Louisiana. Die Veranstaltung wurde organisiert vom kreolischen Dichter Edouard Glissant.

Erfahrungen der Ausgrenzung

Die zweisprachige Konferenz nahm Derrida zum Anlass, um über seine schwierige Herkunft zu sprechen: als Sohn eines Rabbiners im islamischen Algerien, einer französischen Kolonie. In der Zeit des Pétain-Regimes sei er als Kind nicht allein von der islamischen Kultur, sondern auch von den Kolonialherren, den christlichen Franzosen, stigmatisiert worden.

„Es waren die Schulkameraden, die Leute auf der Straße, die die Juden beleidigten und schlugen. Dies ist meine 'reiche' und leidvolle Erfahrung, die mich bis heute äußerst empfindsam gegenüber Rassismus und Antisemitismus macht", betonte Derrida. "Ich habe ein sehr feines Gespür gegenüber Antisemitismus, selbst in seiner verdecktesten Gestalt. Ich erinnere mich genau: Nachdem mich die Schule und die christliche Gemeinschaft ausgeschlossen hatten, blieb ich unglücklich, denn es wurde mir klar, fortan in der jüdischen Gemeinschaft eingeschlossen zu sein. Ich empfand mich ausgestoßen von der Solidarität der jüdischen Gemeinschaft." Diese Jahre hätten ihn nachhaltig geprägt. "Besonders die doppelte Erfahrung des Antisemitismus und des Unbehagens in der jüdischen Gemeinschaft.“

Misstrauen gegenüber Ritualen des "Wir"

Der junge Jacques wurde des Gymnasiums Ben Aknoun verwiesen und ins jüdische Gymnasium Maimonides zwangsversetzt.

Später, als international bekannter Philosoph, erzählte Derrida, wie ihn das Gefühl des Ausgeschlossenseins misstrauisch machte gegenüber Herdentrieb, Gemeinschaftsritualen und „identifikatorischer Verschmelzung“. In einem Gespräch mit der französisch-rumänischen Psychoanalytikerin Elisabeth Roudinesco gestand er: „Genau da begann ich, dieses Übel, diese Krankheit, dieses Unwohlsein zu erkennen, das mich mein ganzes Leben lang ungeeignet für die Erfahrung der 'Gemeinschaft' machte, unfähig, irgendeine 'Zugehörigkeit' zu genießen.“

Gespaltene Identität

Während des mehrsprachigen Kongresses im amerikanischen Baton Rouge erzählte Jacques Derrida, was es bedeutet, Algerienfranzose mit einer gespaltenen Identität zu sein.

Denn die aufgezwungene Identität war französischen, christlichen und großstädtischen Ursprungs. Sie war etwas Fremdes, weit weg von der eigenen Erfahrung.

Trotz allem: eine Philosophie der Gemeinschaft

Trotz all dieser schwierigen Erfahrungen hat Derrida so etwas wie eine Philosophie der Gemeinschaft, eine Philosophie des Wir, entwickelt. Allerdings lässt diese Philosophie nur eine fragile Identität gelten. Die Gemeinschaft – so Derrida – verändert sich im Fluss der Zeit, sie ist niemals etwas Starres und Fixiertes. Bedingt durch geschichtlich und kulturell entwickelte Normen und Werte, die, einmal entstanden, beständig hinterfragt und dekonstruiert werden.

Wenige Jahre vor seinem Tod ließ sich der Pariser Philosoph auf ein cineastisches Experiment ein. Der Film "Derrida, anderswo" stammt von der jüdisch-französisch-ägyptischen Regisseurin Safaa Fathy, die einst Assistentin von Heiner Müller am Ost-Berliner Deutschen Theater war, bevor sie ihre Brecht-Dissertation an der Pariser Sorbonne schrieb. Der Film legt die algerischen Wurzeln Derridas frei, die auch etwas mit dem Ursprung seines Denkens zu tun haben.

Überall, wo das "Wir" zu einer ineinander verschmolzenen Gemeinschaft wird oder die Verantwortung verschwimmt, sehe ich eine Gefahr. Ich persönlich habe eine regelrechte Allergie gegen eine Gemeinschaft dieser Art entwickelt.

Jacques Derrida spricht nicht von einer unio mystica wie der jüdische Philosoph Martin Buber in "Ich und Du". Denn vor jeder Einheit oder Identität entdeckt er die Spalte, den Riss, die Heterogenität.

Distanz trotz größtmöglicher Nähe

„Ich würde ein ‘Wir’ als annehmbar bezeichnen, das aus Unterbrechungen besteht, ein ‘Wir’, bei dem die, die ‘wir’ sagen, wissen, dass sie Individuen sind, die zueinander in einem Verhältnis auf Abruf stehen. Es ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass wir miteinander sprechen und zuhören, dass diese Unterbrechungen in unserem Verhältnis zueinander bestehen bleiben", sagt Derrida.

"Nehmen wir beispielsweise die größtmögliche Nähe zwischen zwei Menschen: die Liebe, die erotische Erfahrung, die extreme Ekstase. Dabei wird die Distanz nicht abgeschafft, die unendliche Distanz bleibt. ‘Wir’ zu sagen, ist, als ob man Würfel wirft, oder als ob ein anderer eine Angel auswirft. Vielleicht steht am anderen Ende ein ‘Wir’. ‘Wir’ das ist ein Versprechen, eine Bitte, eine Hoffnung. Es kann auch eine Furcht sein. Wenn ich ‘wir’ sage, hoffe ich, dass es nicht ‘wir’ ist, dass man nicht in diesem ‘Wir’ eingesperrt ist. ‘Wir’ zu sagen, ist in gewisser Weise eine verrückte Geste, voller Hoffnung, Furcht und Verheißung.”