Außerdem in dieser Ausgabe von Sein und Streit:

Kommentar zu Verhaltensregeln in Corona-Zeiten: Social Distancing kommt der Philosophie entgegen

"Meiden Sie sozialen Kontakt" - was den meisten schwer fällt, kommt dem Denken entgegen. Philosophie braucht Einsamkeit. Auch viele ihrer Vertreter und Vertreterinnen sind ziemlich schrullig. Kein Zufall, kommentiert Andrea Roedig.

Buchkritik zu Kate Kirkpatrick: "Simone de Beauvoir" - Vorurteilsfreie Biographie

Eine neue Biographie über Simone de Beauvoir zeichnet ein komplexes und detailreiches Bild der ikonischen Existenzialistin – jenseits von Klischees und vorschnellen Urteilen, findet Catherine Newmark.

Zur Freiheit verurteilt

37:49 Minuten

Die Coronamaßnahmen empfinden viele als Einschränkung ihrer Freiheit. Der Philosoph Jean-Paul Sartre hätte das vielleicht anders gesehen, wie Sartre-Kenner Vincent von Wroblewsky erklärt: Denn in Ausnahmesituationen zeige sich unsere Freiheit am deutlichsten.

Seit den Ausgangsbeschränkungen verbringen die meisten Menschen in Deutschland einen Großteil ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden. Während die einen unter Einsamkeit leiden, kann für andere gerade die dauernde Gesellschaft ihrer Mitbewohner zur Last werden.

Die Hölle sind die anderen – müssen sie aber nicht sein

Das thematisiert – lange vor Corona – auch der französische Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre in seinem Stück "Geschlossene Gesellschaft": Nach ihrem Tod sind zwei Frauen und ein Mann zum Zusammenleben in einem einzigen Raum verdammt und machen sich das ewige Nachleben gegenseitig zur Hölle, indem sie sich selbst und die anderen belügen, voneinander Dinge erwarten, die sie nicht geben können.

"In dem Moment, wo die Protagonisten nicht ehrlich zu sich und den anderen sind, sind die Bedingungen dafür gegeben, dass die anderen zu ihren Folterern werden", sagt Vincent von Wroblewsky, Vorsitzender der deutschen Sartre-Gesellschaft. Entscheidend aber sei für Sartre, dass dieses Leiden unter den anderen nicht zwangsläufig ist. Im Gegenteil: Menschen könnten sich immer auch entscheiden, anders zu handeln und verantwortlich miteinander umzugehen.

In die Welt geworfen, müssen wir uns entscheiden

Im Zentrum von Sartres Denken steht unsere Eigenverantwortlichkeit. Die vielleicht berühmteste seiner Sentenzen bringt dabei die Ambivalenz unserer Selbstbestimmung zum Ausdruck: "Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt."

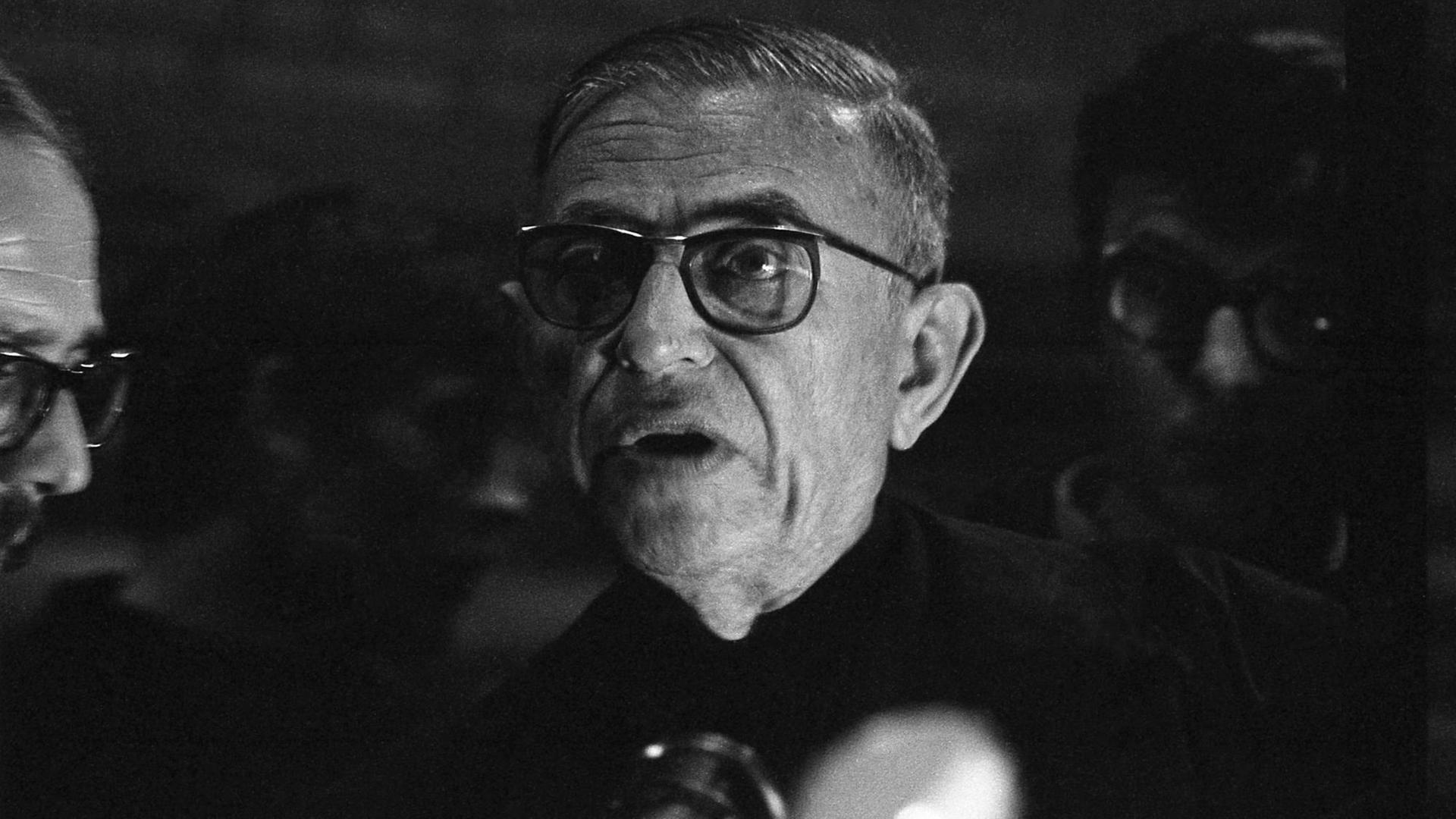

Der Sartre-Herausgeber Vincent von Wroblewsky© picture-alliance / ZB / Karlheinz Schindler

Dieser scheinbar paradoxe Satz verweise auf zwei wichtige Punkte, so Wroblewsky: "Es gibt viele Situationen, auf die wir keinen Einfluss haben: Wir entscheiden nicht, wann wir geboren werden, in welchem Land, von welchen Eltern, in welchem sozialen Milieu – und wir entscheiden auch nicht, ob es plötzlich eine Coronaepidemie gibt." Wenn wir uns aber, auch ohne eigenes Zutun, in einer bestimmten Situation befinden, so seien wir "gezwungen, zu entscheiden, wie wir uns darin verhalten" – "wir können nicht nicht entscheiden und indem wir entscheiden, verantworten wir auch unsere Entscheidung."

Größte Freiheit in größter Bedrängnis

Diese existenzielle Freiheit zeigt sich laut Sartre besonders deutlich in Ausnahmesituationen. So provozierte der Philosoph 1944, nur zwei Wochen nach der Befreiung von Paris, mit der Aussage: "Niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung." Die Bedeutung unserer Freiheit werde uns gerade in Extremsituationen besonders bewusst. Wer sich etwa dazu entschieden habe, in den französischen Widerstand einzutreten, habe sein Leben und das seiner Mitstreiter aufs Spiel zu setzen. Wer sich dagegen entschied, machte sich in Sartres Augen dagegen mitverantwortlich für Krieg und Terror der Nationalsozialisten.

Auch die Coronakrise hätte Sartre nicht als Einschränkung unserer Freiheit verstanden, argumentiert Wroblewsky, denn sie sei ebenfalls eine "Grenzsituation". Wir seien dieser Tage in besonderem Maße herausgefordert, Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen: "Respektieren wir zum Beispiel den Abstand, wenn wir hinausgehen, um Einkäufe zu machen, übernehmen wir auch eine Verantwortung für die Gesundheit anderer?"

Noch eines macht die Coronakrise deutlich: Die Bedingungen, unter denen wir entscheiden müssen, sind sehr unterschiedlich. Die Ungleichheit der Menschen sei auch für Sartre im Laufe seines Werkes immer wichtiger geworden, so Wroblewsky. Das habe ihn in seinen späteren Arbeiten zur These gebracht: "Die Freiheit des Einzelnen setzt die Freiheit aller voraus."

Diese Einsicht sei auch für die Coronakrise wertvoll: "Die Überwindung dieser Krise setzt voraus, dass alle solidarisch miteinander sind. Wenn jeder nur egoistisch seinen Weg geht – und so versteht Sartre Freiheit nicht –, dann sind die Verluste größer, dann dauert die Krise länger."

Antisemiten haben Angst vor dem Menschsein

Die Aktualität von Sartres Denken zeigt sich auch mit Blick auf den wieder zunehmenden Antisemitismus – ein wichtiges Thema auch für Sartre. Immer wieder habe er sich mit der Frage beschäftigt, warum ein Mensch zum Antisemiten werde, erläutert Wroblesky: "Denn man wird nicht als Antisemit geboren – vielleicht in ein antisemitisches Milieu, aber auch hier liegt Freiheit zugrunde – ich entscheide mich, Antisemit zu sein und Sartre fragte sich, welche Gründe liegen dafür vor."

Sartres zentrale Beobachtung, so Wroblewsky: "Der Antisemit ist jemand, der Angst hat", und zwar in Wirklichkeit gar nicht vor Juden – "das ist ein Phantasma" –, sondern davor, frei zu sein, entscheiden zu müssen. Und also vor dem Kern des Menschseins selbst – "denn der Mensch ist derjenige, der mit Zweifeln und Unsicherheiten lebt und entscheidet. Und das will der Antisemit nicht."

Die Feindbilder, so stellt Wroblewsky klar, seien dabei austauschbar: "Es muss nicht der Jude sein, es kann auch der Schwarze sein, es können die Chinesen sein." Denn sie seien nur eine Projektion, ein Sündenbock, dem der Antisemit die Schuld zuschieben könne für die Situation, als deren Opfer er sich sehe. Durch den Hass und das klare Feindbild baue sich der Antisemit eine Art Panzer gegen die Welt, die ihn sonst mit Zweifeln konfrontieren würde, und seine Verantwortung, zu handeln.