Das Leben ist eine gepumpte Existenz

07:01 Minuten

Ferdinand Schmalz hat Hofmannsthals Stück "Jedermann" über Geld, Macht und Tod aus dem Moralkorsett des mittelalterlichen Mysterienspiels befreit. Doch erst am Ende der Frankfurter Inszenierung gibt es einen späten Höhepunkt, meint unser Kritiker.

Natürlich Frankfurt. Ein passenderer Ort als die Bankenmetropole am Main lässt sich kaum denken, um dieses Stück zu zeigen. Schließlich ist der Titelheld in der Neufassung des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz ein Börsenspekulant und Großkapitalist, der übrigens recht plausibel darzulegen weiß, wieso er den Mammon anbetet: An Geld muss man glauben wie an Gott. Scheine sind nichts mehr als Fetzen Papier. Allein unser Vertrauen in den aufgedruckten Wert verleiht ihnen Kaufkraft.

Manierierte Kunstwelt: Jedermann liegt mit angstverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Über ihm kniet eine Frau in einem Hochzeitskleid.© Arno Declair / Schauspiel Frankfurt

Dumm nur, dass Jedermann seine Rechnung ohne den Tod gemacht hat. Auch das Leben ist eine gepumpte Existenz. Und irgendwann will es der Tod wieder zurück. Doch der reiche Jedermann verdrängt den Tod, so wie er die Welt mit all ihrem Elend verdrängt und aus seinem Leben ausgesperrt hat. Sein Lustgarten könnte bei Ferdinand Schmalz der Park um die Villa eines Superreichen sein. Zugleich fehlt es im Stück nicht an Anspielungen, dass es sich dabei auch um die Festung Europa handelt, in der sich die erste gegen die dritte Welt abschottet.

Der Raubtierkapitalist in der Manege

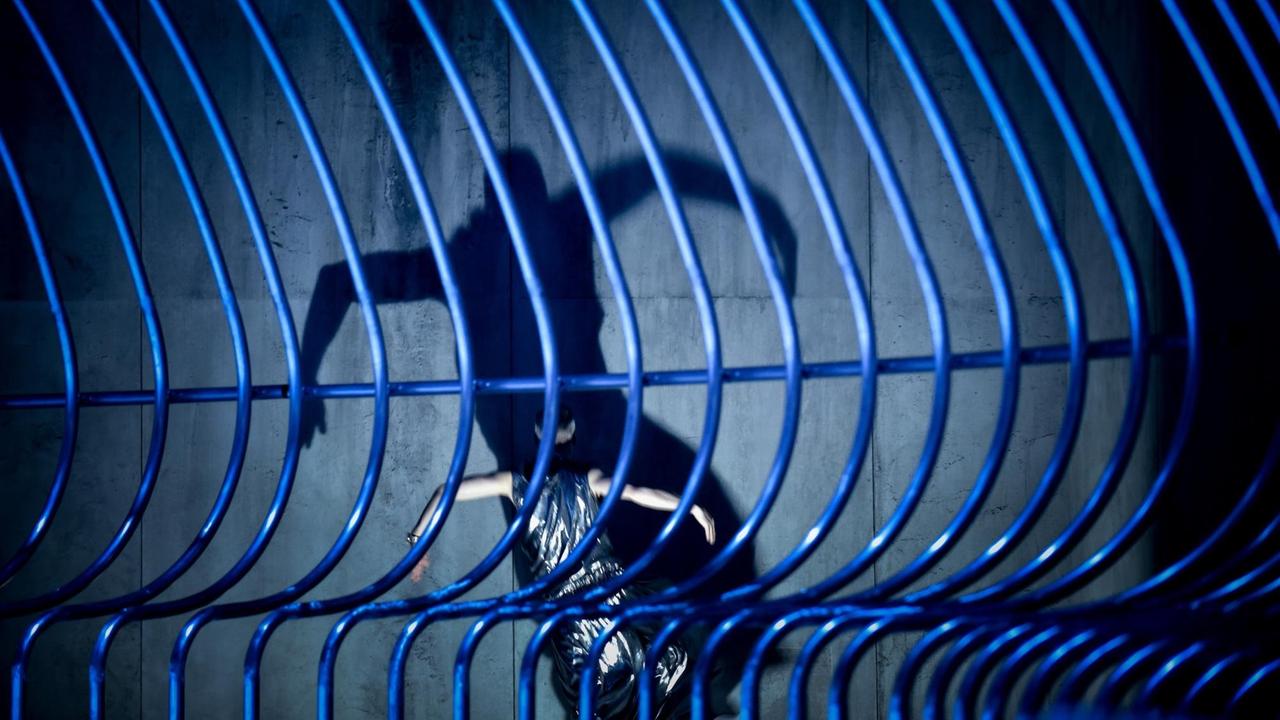

Am Schauspiel Frankfurt steckt der Raubtierkapitalist Jedermann in einer vergitterten Manege (Bühne: Stéphane Laimé), in der er herumtigert. Allerdings sieht er eher aus wie ein komischer Vogel im (zwar nicht goldenen, aber immerhin versilberten) Käfig. Der Hauptdarsteller Wolfram Koch trägt nur Unterwäsche und erinnert so an einen leicht verwirrten Tattergreis auf der Demenzstation im Altersheim. Eine Vorahnung auf sein nahes Ende. Denn der Tod lässt sich durch kein Sicherheitskonzept der Welt aussperren.

Später trägt Koch eine Toga wie ein dekadenter Römer, wahlweise einen Pelzmantel wie ein Barockkönig. Durch die steril-weiße Gartenlandschaft seines Anwesens kullern blaue Kugeln und ragen weiße Sockel in die Höhe, die aussehen wie riesige Champignon-Köpfe. Ein futuristisches Setting, maximal natur-entfremdet. Leider scheint sich die artifizielle Anmutung auch auf das Spiel der Schauspieler und Schauspielerinnen ausgewirkt zu haben, die allesamt sehr manieriert agieren. Selbst Koch, der normalerweise famose Existenz-Clowns zu geben weiß, verrutscht die Darstellung immer wieder in eher gestelzten Klamauk.

Das Theaterstück verzichtet auf das Moral-Korsett des mittelalterlichen Mysterienspiels.© Schauspiel Frankfurt / Arno Declair

Entscheidend erweist sich dabei, dass Regisseur Jan Bosse und sein Ensemble kein Ohr für die Sprache von Ferdinand Schmalz haben. Der Grazer Dramatiker schreibt einen süddeutsch grundierten Kunstdialekt, der an das Idiom von Autoren des kritischen Volkstheaters wie Franz Xaver Kroetz oder Ödön von Horváth erinnert. Eine kunstvolle Sprache, aber keineswegs gekünstelt, wie Bosses Inszenierung. Schmalz bringt die Dinge in mundartlicher Verdichtung auf den Punkt, bei Bosse dagegen scheinen alle Aktionen bedeutungshuberisch aufgeblasen.

In "Jedermann (stirbt)" stellt Ferdinand Schmalz weniger die Frage nach der Macht des Geldes, als nach dem Wert des Lebens. Ob der Jedermann wirklich eines hatte, ein Leben? Oder doch eher nur eine Karriere? Anders als bei Hugo von Hofmannsthal haben die Menschen bei Ferdinand Schmalz Gott nicht einfach nur vergessen. Sie glauben schlichtweg nicht mehr an ihn. Was aber bleibt, wenn Religion als Sinnstiftung wegfällt?

Später Höhepunkt

Während im Klassiker von Hofmannsthal Jedermanns Anbetung des Götzen Geld ein Problem auf dem Weg ins Leben nach den Tod ist, geht es bei Schmalz vor allem um das Leben davor. "Das Leben schmeckt nach nichts ohne den Tod", heißt es einmal im Stück. Am Ende der Frankfurter Inszenierung sitzt Koch vorne an der Rampe in den Armen der Schauspielerin Mechthild Großmann (die Staatsanwältin aus dem Münsteraner ARD-"Tatort") als Tod. Sie erklärt ihm mit den Worten von Ferdinand Schmalz, dass es besser ist für den Menschen, sich als tot zu denken, weil wir das die meiste Zeit sind: tot – vor der Geburt schon, und danach auch wieder.

Wer den Tod als Normalzustand und das Leben als glückliche Ausnahme begreift, macht womöglich am ehesten Frieden mit der eigenen Sterblichkeit. Die ruhige, unaufgeregte Art, mit der Großmann das ausführt, beschert der Inszenierung einen späten Höhepunkt, der einen mit diesem Abend zumindest halbwegs versöhnt.