Jon Fosse: „Ich ist ein anderer. Heptalogie III-V“

© Rowohlt Verlag

Ein Buch wie ein Gebet

07:10 Minuten

Jon Fosse

Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel

„Ich ist ein anderer. Heptalogie III-V“Rowohlt, Hamburg 2022366 Seiten

30,00 Euro

Reflexionen über Kunst und Religion bestimmen den neuen Roman "Ich ist ein anderer" von Jon Fosse. In einem atemlosen Stil erzählt der Norweger in der Fortsetzung, die Band III bis V seines Siebenteilers umfasst, die Vorgeschichte der Protagonisten.

Der Maler Asle ist der Erzähler, der seine verstorbene Frau Ales nicht vergessen will. Sein Galerist Beyer in der nahen Stadt Bjørgvin pflegt in der Adventszeit eine Ausstellung mit seinen neuen Bildern zu machen. Åsleik ist sein Nachbar und Freund, ein Fischer, der für seine Dienstleistungen alljährlich mit einem Bild bezahlt wird. Und schließlich ist da jener geheimnisvolle Mann, der ebenfalls Asle heißt, Maler ist und wie der Erzähler aussieht und gekleidet ist. Allen Protagonisten begegnet man schon im ersten Buch des Siebenteilers mit den Bänden I und II, das 2019 erschien.

Erst jetzt im zweiten Buch mit den Teilen III bis V schildert Jon Fosse die Voraussetzungen dessen, was im ersten Buch erzählt wird. Wir erfahren, dass Asle mit knapp 16 das Gymnasium besucht, um dann zur Kunstschule gehen zu können, dass er keine „Glückshäuser aus Glücksland“ mehr malen will, sondern Bilder, auf denen „Wolken nicht nur Wolken“ sind, wie er Ales kennenlernte und schließlich den zweiten Asle, der für Freund Sigve nur „Der Name“ heißt.

Durch und durch religiös

Das Doppelgängermotiv und damit die Aufspaltung des Ichs in zwei Seelen ist vor allem aus der Romantik bekannt, so wie der Malerroman überhaupt seine Blüte in der Romantik hatte; es gibt zahlreiche romantische Hinweise in diesem erstaunlichen Text.

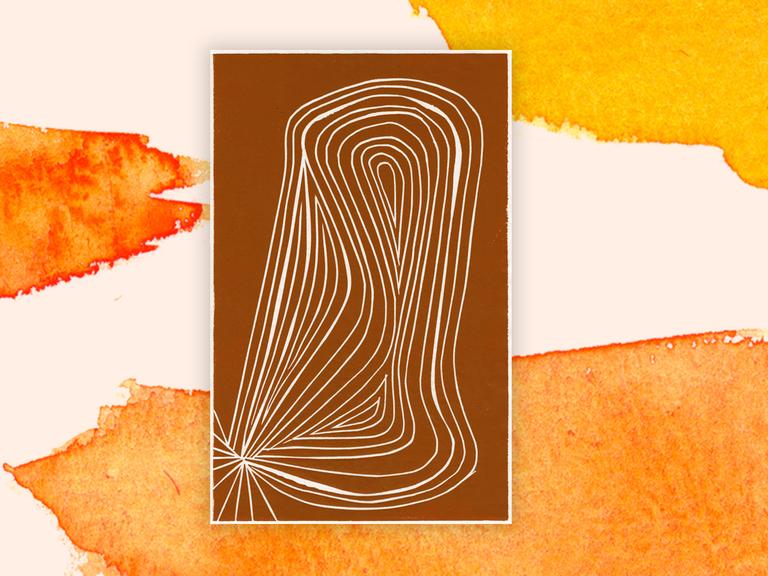

Auch ist die „Heptalogie“ ein durch und durch religiöses Buch. Der Gottesglaube wird unter anderem mit einer quasi sokratischen Paradoxie beschrieben: „Wenn einer begreift, dass er Gott nicht begreifen kann, da begreift er ihn.“ Alle Bände enden mit dem Vaterunser und beginnen – wie der ganze Roman – mit einem Bild, auf dem zwei Striche übereinander ein Andreaskreuz ergeben, in dessen Mitte ein überirdisches Leuchten entsteht.

Atemloser Stil

Ganz ungewöhnlich ist der rastlose, auch atemlose Stil dieser langen, endlosen Sätze, obwohl Fosse selber sein Vorgehen als „langsame Prosa“ bezeichnet hat. Die obsessiven bis enervierenden Wiederholungen, das stetige Wiederaufgreifen bestimmter Motive und Szenen erinnern von fern an die intensiven Erinnerungsbücher des Dänen Peer Hultberg.

Beinah ist man nun doch versucht, die Rezensentenfloskel vom „Sog“ zu verwenden – weil der Text tatsächlich einerseits an Edgar Allan Poes Mahlstrom erinnert (der in Norwegen spielt!), dessen Strudel in die Tiefe zieht, andererseits aber an den häufig erwähnten Rosenkranz, der einen wiederum emporhebt zu Gott – dieses Buch, das wie ein Gebet ist, führt einen quasi in das Zwischenreich zwischen Verdammnis und Erlösung.