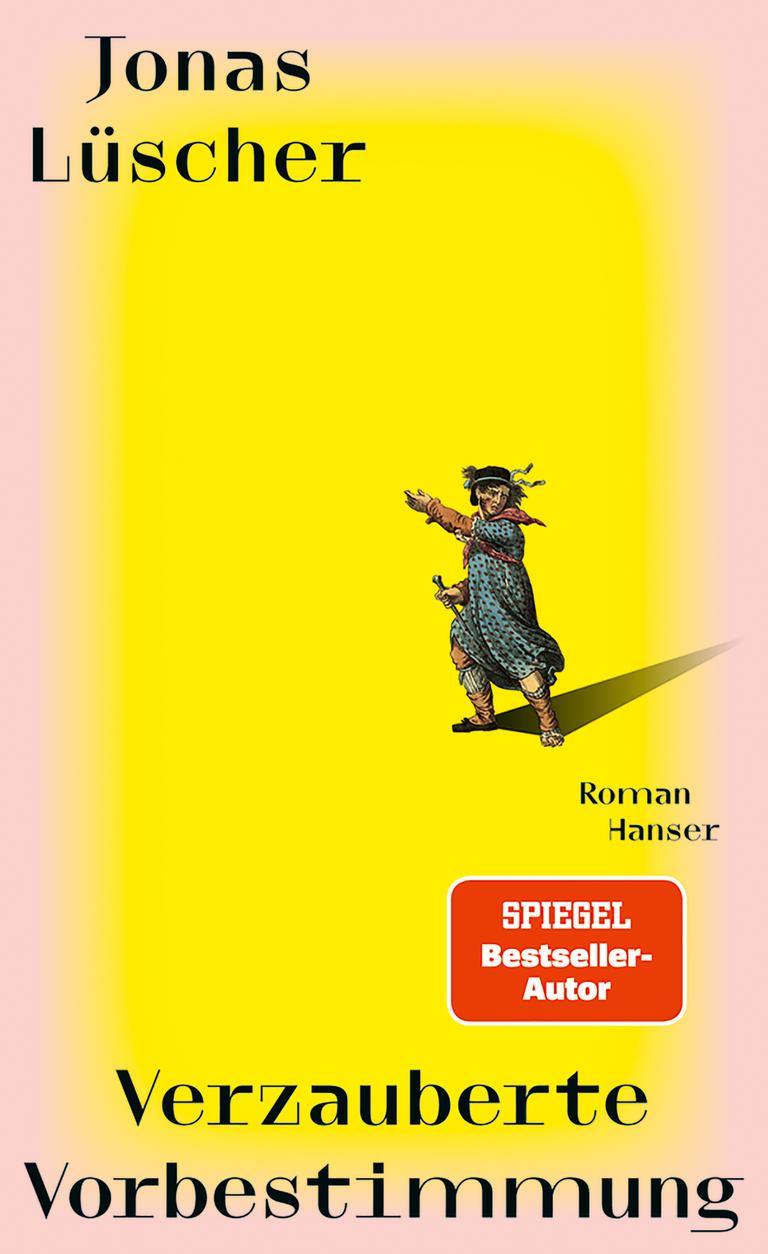

Eine schwere Corona-Erkrankung ist der Ausgangspunkt von „Verzauberte Vorbestimmung“. Nach seiner Genesung begibt sich Jonas Lüschers Erzähler auf zwei Reisen, sie bilden den erzählerischen Rahmen des Romans. Der Erzähler ist erschüttert, körperlich und psychisch, will verstehen, was es bedeutet, nur dank moderner medizinischer Apparaturen überlebt zu haben. Sein Selbst- und Weltverständnis muss neu justiert werden.

Seit jeher wird der technische Fortschritt begleitet von dessen kritischer Reflexion. Was der Souveränität des Menschen dienen soll, seiner Emanzipation von der Natur, wendet sich – als Dialektik der Aufklärung – gegen den Menschen selbst.

Der Erste Weltkrieg gilt in dieser Geschichte der Technikkritik als eine wesentliche Zäsur – hat doch spätestens die umfassende Militarisierung das Versprechen einer neutralen Technik fadenscheinig werden lassen, noch bevor die technifizierte und bürokratisierte Massenvernichtung der Nationalsozialisten die Verbindung von Fortschritt und Zivilisation endgültig aufgekündigt hat.

Es ist insofern nur konsequent, dass mit Thomas Manns „Der Zauberberg“ und Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ zwei Jahrhundertromane ihr Geschehen auf das Jahr 1914 zulaufen lassen. So vermögen sie literarisch einen gesellschaftlichen Zustand in Kraft zu setzen, in dem eine unschuldige Zukunftsutopie probeweise noch möglich war, vermeintlich: deren Implosion schien ja bereits am Horizont auf.

Zwischen Weberaufständen und futuristischem Ägypten

Jonas Lüschers Roman „Verzauberte Vorbestimmung“ hingegen beginnt unmittelbar im Ersten Weltkrieg. Ein algerischer Soldat gerät am 22. August 1915 bei Ypern in Flandern in den ersten deutschen Giftgas-Angriff.

„Für einen Moment war es ganz still. Dann Geschrei. Rufe, Husten. Mehr Geschrei. Das Schlagen von Gewehrkolben auf Wellblech. Eine Unruhe packte die Männer im Laufgraben. Schwere Stiefel auf den hölzernen Laufstegen. Aus den Sappen drangen keuchende, hustende, röchelnde Laute und immer wieder der Ruf ana akhtanek, ana akhtanek, ich ersticke. Taumelnd tauchten die ersten seiner Kameraden aus dem Sappengang auf, wie blind, aber mit weit aufgerissenen Augen strichen sie an den Grabenwänden entlang, die Hände um die Hälse gelegt, würgend, kotzend, vornübergebeugt sanken sie in den Schlamm, riefen nach Wasser, nach Luft, nach Hilfe, rieben sich mit schmutzverkrusteten Fingern die tränenden Augen.“

Die Szene aus dem Ersten Weltkrieg führt zum Wesen von Lüschers Roman. „Verzauberte Vorbestimmung“ entfaltet keine chronologische historische Erzählung. Der Roman ist vielmehr eine in Vergangenheit und Zukunft ausgreifende Reflexion über die Ambivalenz der menschlichen Abhängigkeit von technischer Innovation und der gleichzeitig inhärenten Unmenschlichkeit dieser Technik. Es geht um den Luddismus – die Zerstörung von Webmaschinen durch englische Arbeiter im frühen 19. Jahrhundert – ebenso wie um ein futuristisches Ägypten, in dem Menschen auf Androiden treffen, die am technisch bedingten ewigen Leben laborieren.

Dass Lüschers Denk- und Erzählbewegung genauso wenig auf eine finale Katastrophe zusteuert wie sie von libertärem Fortschrittsglauben getrieben ist, sondern im Gegenteil ihre Energie aus fortwährender Ambivalenz und Offenheit zieht, macht einen Teil des Sogs aus, den dieser zugleich hochkomplexe Roman unmittelbar entfaltet.

Wenn eine Maschine die Lunge ersetzt

Das beinahe Ersticken durch das Giftgas im Flandern des Ersten Weltkriegs, wie es am Anfang des Romans steht, schlägt einen direkten Bogen zu dem autobiographischen Kern von „Verzauberte Vorbestimmung“, von dem aus alle Erzähl-, Bild- und Denkstränge ausstrahlen.

Jonas Lüscher gehörte, wie sein Erzähler, zu den Patienten, die in der frühen Phase der Corona-Pandemie mit schweren Krankheitsverläufen Todesgefahr und medizinischem Neuland ausgesetzt waren. Lüscher lag ebenso wie sein Alter Ego mehrere Wochen im künstlichen Koma, die Funktion der körpereigenen Lunge von einer Apparatur übernommen. Im Roman ist stets von der Pandemie die Rede, die Bezeichnungen Corona oder Covid fallen nicht. Diese kleine Aussparung bewirkt, dass etwas zugleich Überzeitliches durch die Aktualität schimmert.

Erst nachdem der Erzähler sukzessive wieder zu Bewusstsein gekommen ist, wird ihm das Ausmaß der medizinischen Geräte klar, ohne deren Hilfe er nicht überlebt hätte. Während einmal also, im Falle des algerischen Soldaten, die Technik den Tod durch Ersticken zu bringen drohte, ermöglicht sie hier das Überleben. Der Erzähler erstickt nicht.

„Wie ich bald verstand, war die ECMO, mit diesem Akronym wurde die Maschine vom Personal fast zärtlich bezeichnet, nicht die einzige Maschine, die mich am Leben erhalten hatte oder es immer noch tat. Man hatte mir auch, direkt über dem Brustbein, eine Kanüle in die Luftröhre operiert, deretwegen ich nicht sprechen konnte, und eine Maschine, die auf der linken Seite des Bettes stand, pumpte mir rhythmisch, mit einem seufzenden und klickenden Geräusch, Luft in die Lunge, eine andere Maschine hatte für viele Wochen die Funktion meiner Nieren übernommen, die, bald nachdem man mich in ein Koma versetzt hatte, ihre Arbeit eingestellt hatten.“

Die Phase des allmählichen Erwachens und auch schon die halbbewussten Phasen während des Komas erweisen sich als poetologische Schlüsselstellen von Jonas Lüschers Roman. Sie ermöglichen, ohne abrupte Zäsuren zwischen den Zeiten und Orten zu wechseln: ein Überblenden von Formen, das Verschieben und Verdoppeln von Figuren oder Requisiten, was in den mitunter ausufernden, dabei aber nie mäandernden, sondern stets luziden Sätzen eine Fortsetzung findet.

Schriftsteller Peter Weiss als Gegenüber

Eine Ästhetik des Traums, die Verbindungen stiftet, ein Wahrnehmen wie in einem Zwischenreich, wie der Erzähler es für seine von Alpträumen und Halluzinationen begleitete Zeit im Koma beschreibt.

Vielleicht ist es nicht zuletzt diese Ästhetik des Traums, die Peter Weiss in Lüschers Roman eintreten lässt, war doch eben diese Ästhetik wesentlich für den Schriftsteller, Filmemacher und bildenden Künstler Weiss. „Die Maschinen greifen die Menschen an“ heißt ein Gemälde von Weiss aus dem Jahr 1935 – „Die Menschen greifen die Maschinen an“ ist das mittlere der fünf Kapitel von Lüschers Roman überschrieben, in dem er dem kleinformatigen Bild, das Weiss als Neunzehnjähriger mit Öl auf Holz malte, eine dichte Beschreibung widmet:

„Keine konkrete Angst vor spezifischen Auswüchsen der Technik scheint ihn beschäftigt zu haben. Dazu ist seine Darstellung der Maschinen viel zu schemenhaft; keine einzelnen komplexen technischen Geräte, die durch ihre konstruktive Raffinesse eine Bedrohung darstellen, vielmehr eine Flutwelle aus Stahl, die die Menschen vor sich hertreibt. Die Brutalität der Maschinenmasse, denn es sind viele, aber sie sind eben auch bereits als Einzelne von erdrückender Schwere, allesamt aus Metall, Gusseisen, Kanonenstahl, aus Knüppeln, Stangen und Barren geformt, gegossen, gewalzt, gepresst, gestanzt, geschweißt, zerspant und dabei monochrom in Grautönen gehalten, wiewohl doch der Rest des Bildes teilweise von starken Farben geprägt ist.“

Peter Weiss zeigt sich als literarische Figur und intellektueller Sparringpartner in Lüschers Roman. Und er ist zugleich eine historische Figur, in dessen Biographie sich die unauflösbare Ambivalenz des Industriellen Zeitalters kondensiert: Weiss‘ Vater war Textilunternehmer – hier die Verbindung zu den Weberaufständen – und zugleich als zwar assimilierter Jude potentielles Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie, der die Familie durch Emigration entgehen konnte.

Weber-Aufstände und KZ-Todesmarsch

Von den Weber-Aufständen erzählt Lüscher ebenso wie er – stellvertretend – die Namen derjenigen nennt, die im April 1945 auf dem Todesmarsch von Schwarzheide, einem Außenlager des KZ Sachsenhausen, nach Theresienstadt um ihr Leben gebracht wurden.

„Die Tafel, vor der ich stand, beschrieb diesen Todesmarsch in einer Art und Weise, die mich an die Schilderung des Marsches der algerischen Infanteristen durch Flandern erinnerte, wie ich sie in dem Büchlein ‚Historique du 1er Régiment de Marche de Tirailleurs Algériens‘ abgedruckt gefunden hatte, also extrem verdichtet, auf Daten, Flurnamen und Anzahl Toter reduziert.“

Todesmarsch und Marsch der Soldaten kontrastieren mit den Reisen, die der Erzähler unternimmt. Auf einer – postpandemischen, aber dennoch fiebergrundierten – Reise nach Kairo wird ein imaginärer Weiss dem Ich-Erzähler auf der Schulter sitzen, in Gestalt eines Ba-Vogels aus der ägyptischen Mythologie, eine Auskopplung der Seele, die eigentlich erst im Moment des Todes Gestalt annehmen soll. Kein Zufall ist ganz sicher, dass ein prominenter Text aus dem alten Ägypten, in dem bereits ein Lebender mit seinem Ba ins Gespräch treten kann, den Titel „Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele“ trägt.

Zu einer ersten Reise lässt Lüscher sein literarisches Alter Ego im dritten Pandemie-Jahr auf den Spuren von Peter Weiss ins südfranzösische Hauterives aufbrechen. Womöglich gibt auch hier eine Ähnlichkeit den Ausschlag: Peter Weiss, so kann man in dessen „Kopenhagener Journal“ nachlesen, befand sich um das Jahr 1960 in einer existentiellen persönlichen und privaten Krise, ohne dass er zwischenzeitlich, wie er notiert, zu sagen gewusst hätte, ob diese Umbruchsituation zu „einem Übergang oder einem Untergang“ führen würde.

Begeisterte Surrealisten

In der 1960 erschienenen Erzählung „Der Schatten des Körpers des Kutschers“, die Peter Weiss den Durchbruch als Schriftsteller bescherte, kann man den Versuch des Erzählers lesen, durch detaillierteste Beschreibung seiner Umgebung zu verhindern, dass diese ihm in seiner Depression entgleitet. Oder umgekehrt: dass er dieser Umgebung abhandenkommt.

Auch Lüschers Erzähler befindet sich nach in einem depressiven Zustand, malt sich – wie in einer Art absurden Gegenbewegung zur gerade überstandenen Lebensgefahr –Suizidszenarien zum Einschlafen aus: nicht als Schreckensbild, sondern als Erlösungsvorstellung.

Hauterives, diese heute nicht einmal 2.000 Einwohner umfassende Gemeinde im Departement Drôme, hat sich in die Kunstgeschichte durch ein bemerkenswertes, dabei nicht wenig skurriles Monument eingeschrieben. Der Landpostbote und gelernte Bäcker Ferdinand Cheval baute dort – aus Steinen, die er auf seinen täglichen Touren einsammelte – den „Palais Ideal“, den er sich als Grabstätte zugedacht hatte.

Doch von den Behörden wurde ihm das verwehrt. 1912, nach mehr als drei Jahrzehnten, war der üppig verzierte, an Tempelstätten erinnernde Bau fertig: 26 Meter lang, 14 Meter breit, 10 Meter hoch. Peter Weiss hat sich mit diesem eigentümlichen Werk in dem Essay „Der große Traum des Briefträgers Cheval“ auseinandergesetzt. Surrealisten wie André Breton waren begeistert, Pablo Picasso verarbeitete den Palais Ideal in der Radierung „Hommage à Ferdinand Cheval“. Bei Lüscher heißt es:

„Da stand ich also, im dunkelbraunen Wintermantel, einen blauen Schal um den Hals geschlungen, die feuchte Wollmütze in der Linken, eine Ledertasche über der Schulter, ziemlich klein, vor dem riesenhaften, teigigen Traum des Briefträgers, mit einem Lächeln auf den Lippen, zu dem mich die Italienerin aufgefordert hatte, das mir aber ziemlich verlegen geraten war. Die immer noch ungewohnten Narben, die ich als Erinnerung an die unzimperliche Behandlung in der Intensivstation mitbekommen hatte, glänzten am Kinn. Ein Mann von Mitte vierzig, so alt, wie der Briefträger gewesen war, als er mit seinem Bau hinter mir begonnen hatte, so alt wie der Schriftsteller Peter Weiss, als er vor derselben Fassade gestanden hatte.“

Sich selbst finden nach der Todeserfahrung

Die Reisen von Lüschers Erzähler sind also weit mehr als Reisen auf den Spuren von Kunst- und Kulturgeschichte. Sie sind vor allem mehr im Sinne der Romantik als im Sinne des Bildungsromans, Versuche der Selbstkonstituierung, des Sich-Selbst-Findens nach der Todeserfahrung, der Neujustierung. Und auch diese Reiseschilderungen arbeiten mit Ähnlichkeiten und Überblendungen, wie sie für „Verzauberte Vorbestimmung“ wesentlich sind.

Beinahe deckungsgleich heißt es etwa 250 Seiten später im Roman, während der Reise ins heutige Ägypten, das es neben dem futuristischen gibt in „Verzauberte Vorbestimmung“:

„Da stand ich also, in einem durchgeschwitzten T-Shirt, meine Ledertasche über der Schulter, sehr klein, vor dem riesenhaften Traum der ägyptischen Priester und Könige, mit einem Lächeln auf den Lippen, zu dem mich die Italienerin aufgefordert hatte, das mir aber ziemlich verlegen geraten war. Die Narbe, an die ich mich mittlerweile gewöhnt hatte, glänzte noch immer an meinem Kinn.“

Zweimal steht Lüscher Erzähler, die Narbe am Kinn verweist auf seine Versehrtheit, und dabei „ziemlich klein“ wie es jeweils heißt, vor Monumenten, die wenngleich nicht das ewige Leben, so doch den ewigen Nachruhm ihrer Erbauer gewährleisten sollen. Vielleicht ist es also, wenngleich auf einer leiseren Tonspur, auch die Frage nach dem Anspruch an Künstler und Kunstwerk, die sich hier gestellt wird. Zugleich sind es eben gigantische Grabstätten, vor denen der Erzähler steht.

Entgrenzung wie bei Robert Musil

Und so scheint weitaus vernehmlicher die Einsicht in den dünnen Faden, an dem das eigene Dasein hängt. Sie lässt den Mann allenfalls bemüht lächeln, als müsse er nicht nur sein Lächeln, sondern sich selbst, dessen Körperfunktionen so lange durch technische Prothesen ersetzt waren, erst einmal wiederfinden, neu zusammensetzen. Eine Herzensmüdigkeit, wie es heißt, hat von ihm Besitz ergriffen, als er in seinem Hotel mit Blick auf den Nil erwacht. Oder träumt er nur von einem Erwachen aus einem Traum?

„Schwer spürte ich meinen Leib, und schwer spürte ich meine Glieder, aber es gab keinen Zusammenhang zwischen ihnen. Sie schwammen mir davon, die Glieder, hinterließen Lücken, in die die kühle Luft drang. Der Vogel, der ich war, blickte auf mich hinab und sah mich ganz zerteilt und sah, wie ich mehr und mehr zerfiel; die Beine in Waden und Ober- schenkel und Füße, und von diesen lösten sich die Zehen und schwebten im Raum, ein leises Zittern ging von ihnen aus. Die Arme zerriss es in Ober- und Unterarme, und an den Gelenken lösten sich die Hände und an den Händen die Finger, und die Finger zerfielen in ihre Fingerglieder, die wie schrumpelige Brätkügelchen in der Luft hingen.“

Hier geht es nicht allein um Todesangst oder Todessehnsucht. Und womöglich erinnert diese Zerfalls- und Auflösungsvorstellung nicht zufällig an Robert Musils Überlegungen zum „anderen Zustand“, einen Ausbruch aus tradierten Denk- und Lebensformen, mit der Aussicht, eine höhere Stufe der Erkenntnis zu erlangen – ein Zustand also nicht im statischen Sinne, sondern eine Entgrenzungserfahrung, die bei Musil auch zu einem ästhetischen Ideal wird.

Das wäre das Gegenteil dessen, was der französische Postbote in sein Cahier notiert: Er selbst habe sich einen unvergleichlichen Ort der Ruhe geschaffen“. Peter Weiss behagt diese Ruhe nicht, weil sie die Ästhetik des Traumes zum Stillstand bringe. Er habe sich, schreibt Weiss über Cheval, „in seinem Traum verschanzt, sein Traum ist seine Festung“. Vielleicht ist Lüschers Erzähler genau deshalb geradezu abgestoßen von Chevals „Palais Ideal“:

„Vielleicht war es ein Fehler gewesen, zuerst das Grabmal zu besuchen, es stimmte mich dem Briefträger gegenüber ungnädig, diesem Westentaschen-Pharao. Wozu dieses Grab? Dieses obsessive Bauen, dieses Herstellen einer Hinterlassenschaft aus Stein und Zement, dieses Einprägen in die Welt. Dazu dieser naive, kindliche, künstlerische ... ach was, kunst- handwerkliche Ausdruck.“

Ein neuer Jahrhundertroman?

Und so scheint sich für Lüschers Erzähler die eigene Zerrissenheit, das zwischenzeitliche Aus-der-Welt-Gerissensein durch die Krankheit, in Freiheit zu verwandeln, in einen jedenfalls nicht durch Ratio gesteuerten Zustand:

„(…) war ich doch keiner Tradition mehr verpflichtet und konnte fortan alles, was mit mir geschah, deuten, wie es mir gefiel, und bei dieser Erkenntnis ereignete sich eine helle Explosion in meinem Schädel, die mich, es fehlte mir ein Wort in meiner Sprache, und ich griff auf das Englische zurück, ganz und gar lightheaded machte, eine Diagnose, die ich meiner neu entdeckten Freiheit zuschrieb, die aber jeder Arzt und vermutlich auch jeder vernünftige Patient als fiebrig bezeichnet hätte, und tatsächlich war es, vermutlich weil ich mich in der Allee der Sphingen verausgabt hatte, schlicht die Grippe, die sich zurückmeldete.“

Wenn dieses „ligtheaded“ zu einem Roman wie diesem führt, bleibt unerheblich, ob dieser Zustand der Grippe geschuldet ist oder nicht. Vermutlich wäre es voreilig, nachdem erst das erste Viertel des Jahrhunderts vergangen ist, bereits von einem neuen Jahrhundertroman zu sprechen. Ganz sicher aber hat Jonas Lüscher mit „Verzauberte Vorbestimmung“ einen Roman geschrieben, der nicht nur eindrücklich, präzise und literarisch herausragend von einer wesentlichen Zäsur der jüngsten Vergangenheit erzählt. Jonas Lüscher versteht es auch, diese Erzählung virtuos mit dem historischen und philosophischen Fundament, auf dem wir stehen, zu verweben.