Ein Roboter schreibt kein Heiliges Buch

Vor allem religiöse Texte, aber auch Hochzeitsverträge, wissenschaftliche Traktate oder Gedichte: Im Jüdischen Museum Berlin ist die weltweit größte Privatsammlung hebräischer Handschriften und früher Drucke zu sehen. Ein Rabbi und ein Roboter schreiben Thorarollen. Doch dabei gibt es Unterschiede.

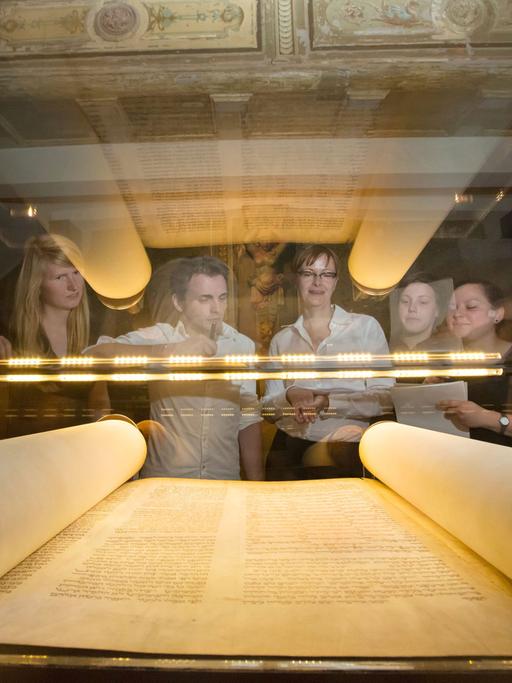

Kunstvoll gemalte Schriftzeichen, feinste Illustrationen, mit Gold und Silber unterlegte Bilder und Ornamente – wer durch die Ausstellung des Jüdischen Museums geht, kann sich der liebevollen Hingabe, mit der die jüdischen Kalligrafen über viele Jahrhunderte ihre Werke schufen, kaum entziehen. "Die Erschaffung der Welt" hat Kurator Emile Schrijwer die Zusammenstellung genannt - ein Titel, der das Schreiben als kulturschaffenden, aber auch als kulturbewahrenden Akt beschreibt.

Denn mit der Zerstörung Jerusalems und dem Verlust des Tempels als religiösem Zentrum übernahm die Schrift die wichtigste Rolle für religiösen Ritus und Zusammenhalt. Cilly Kugelmann, Direktorin des Jüdischen Museum, spricht von den Schriften als dem "portablen Heim" des Judentums und erzählt dazu eine Geschichte: Ein jüdischer Thoraschüler erzählte einst seinem Lehrer, dass er nun die Thora schreiben dürfe, daraufhin entgegnete dieser, da müsse er aber sehr aufpassen, denn schon ein Buchstabe mehr oder weniger könne die Welt zerstören.

Cilly Kugelmann: "Das heißt, dass die Thora, wenn man das in Analogie zu dieser Geschichte sieht, ist so etwas wie die Erschaffung der Welt. Und es ist ein Kopiervorgang, den der Thoraschreiber vorhat, der ganz genau abschreibt, was über viele Jahrtausende überliefert worden ist, und nach Quellen gibt es eine 99,9-prozentige Genauigkeit mit dem Urtext der Qumran –Quellen."

125 Schriften aus der Sammlung des Zürcher Unternehmers René Braginski zeigt das Jüdische Museum - die wohl weltweit größte und wertvollste Privatsammlung hebräischer Handschriften und früher Drucke. Das älteste Werk stammt aus dem Jahr 1288, ein im Wallis geschriebenes "Buch der Gebote". Die meisten Texte sind religiös, wie die reich verzierten und illustrierten Esther-Rollen oder die Haggadot, die den Auszug der Israeliten aus Ägypten beschreiben und aus denen beim Pessach-Festmahl in der Familie vorgelesen wird.

Stellen geschwärzt oder herausgeschnitten

Aber auch weltliche Texte sind dabei, Hochzeitsverträge, wissenschaftliche Traktate oder Gedichte, die immer auch sprechen über die Kultur, aus der heraus sie entstanden sind, wie Kurator Emile Shrijwer betont:

"Die jüdische Geschichte wurde früher oft als Orientalistik studiert. Man hat Hebräisch studiert, und das ist eine orientalische Sprache, und niemand kann diese komischen Buchstaben lesen. Und das wird als etwas Fremdes gesehen. Aber die jüdische Geschichte, so wie sie in diesen Büchern festliegt, ist europäische Geschichte. Und das sieht man zurück, sie haben sich zwar bedient an der eigenen Schrift und haben sich behauptet innerhalb der eigenen Religion, aber sie waren zur gleichen Zeit Franzosen, Deutsche, Italiener, Spanier, Engländer."

Eine Handschrift spiegelt diese Wechselwirkung besonders gut wieder: Eine Rarität aus dem 18. Jahrhundert aus dem griechischen Korfu, eine Sammlung mit hebräischen Segensprüchen und Gebeten für Hochzeitszeremonien, das mit Illustrationen eines christlichen Malers versehen ist – leicht zu erkennen daran, dass die Bilder, im Gegensatz zur Schrift, von links nach rechts angeordnet sind. Außerdem wird ein Bild Gottes gezeigt – undenkbar eigentlich im Judentum.

"Aber wirklich bedeutend ist da nicht die Tatsache, dass das so war, richtig bedeutend ist die Tatsache, das das anscheinend für den jüdischen Auftraggeber, den jüdischen Besitzer kein Problem mehr war."

Was hier ohne Probleme zusammengeht, trifft andernorts aufeinander, wie die Sammlung von gedruckten Talmud-Texten zeigt, die von Christen – meist konvertierten Juden - zensiert wurden, indem die Stellen geschwärzt oder herausgeschnitten wurden, die angeblich eine Gotteslästerung darstellten. Manchmal ließ der Schreiber die beanstandeten Sätze gleich selber weg – ohnehin wusste ja jeder Jude, was dort stehen sollte.

Roboter-Handschriften nicht für den Gottesdienst

Und dann gibt es da noch den Thoraschreiber Rabbi Reuven Yaacobov.

Reuven Yaacobov: "Das kostet zum Beispiel, diese Mesusa, 20 Dollar. Wenn ich auf diesem Pergament schreibe: 40. Weil, hier kann ich den Fehler korrigieren, dann sieht man das nicht. Aber hier, wenn ich einmal einen Fehler mache, können Sie nicht mehr korrigieren."

Der Rabbi wird täglich in der Ausstellung sitzen – bis auf Samstags natürlich – und seine Kunst vorführen. Bis heute muss eine Thorarolle handgeschrieben sein, damit sie in der Synagoge verwendet werden darf. Sie wird geschrieben nach festen Regeln, mit Federkiel und einer Tinte, deren Rezept seit 3300 Jahren das gleiche ist.

Ein Jahr braucht Yaacobov für eine sechs Meter fünfzig lange Thorarolle. Das Jüdische Museum verbindet die Ausstellung mit einem Kunstprojekt: Ein Kalligrafie-Roboter wird eingesetzt werden, auch er schreibt mit Federkiel und Tinte, aber fehlerfrei. Die Roboter-Handschriften taugen für das religiöse Studium, sagt Yaacobov, aber nicht für den Gottesdienst.

"Die Computer können das auch schreiben, aber das wird nicht das Heilige Buch sein. Weil ein heiliges Buch bedeutet: von einem Mensch geschrieben. Und bevor man was schreibt, sagt man das auch auf Hebräisch: Ich schreibe jetzt ein heiliges Buch. Ein Computer kann das nicht sagen. Weil ein Computer ist einfach Technik."

Übrigens: Der Roboter braucht zum Schreiben genauso lange wie ein Mensch. Aber einen Vorteil hat er am Ende doch: Er darf auch am Schabbat schreiben.